Le vent glacial de novembre fouettait les ruelles pavées de Paris, tandis que la pluie, fine et insistante, transformait les toits en lacs scintillants sous la lumière blafarde des réverbères. Dans une taverne enfumée, nichée au cœur du Marais, un groupe d’intellectuels, écrivains, artistes et gastronomes, discutait avec ferveur autour d’un plat mijoté à point. Le sujet ? Le patrimoine gastronomique français, un héritage glorieux menacé par les vents du progrès, ou plutôt, un trésor vibrant, prêt à s’adapter aux nouvelles époques ?

Le débat s’animait, chaque parole s’entrechoquant comme les couverts sur la vaisselle. Un chassé-croisé d’opinions s’élevait, un véritable festin d’arguments, aussi riche et complexe que le pot-au-feu qui mijotait sur le feu. On évoquait les recettes ancestrales, transmises de génération en génération, les techniques de culture et d’élevage, les savoir-faire précieux qui fondaient l’identité même de la France. Mais une ombre planait : l’industrialisation galopante, la standardisation des goûts, la menace d’une uniformisation culinaire qui menaçait d’éradiquer cette précieuse diversité.

La Table Royale: Un héritage millénaire

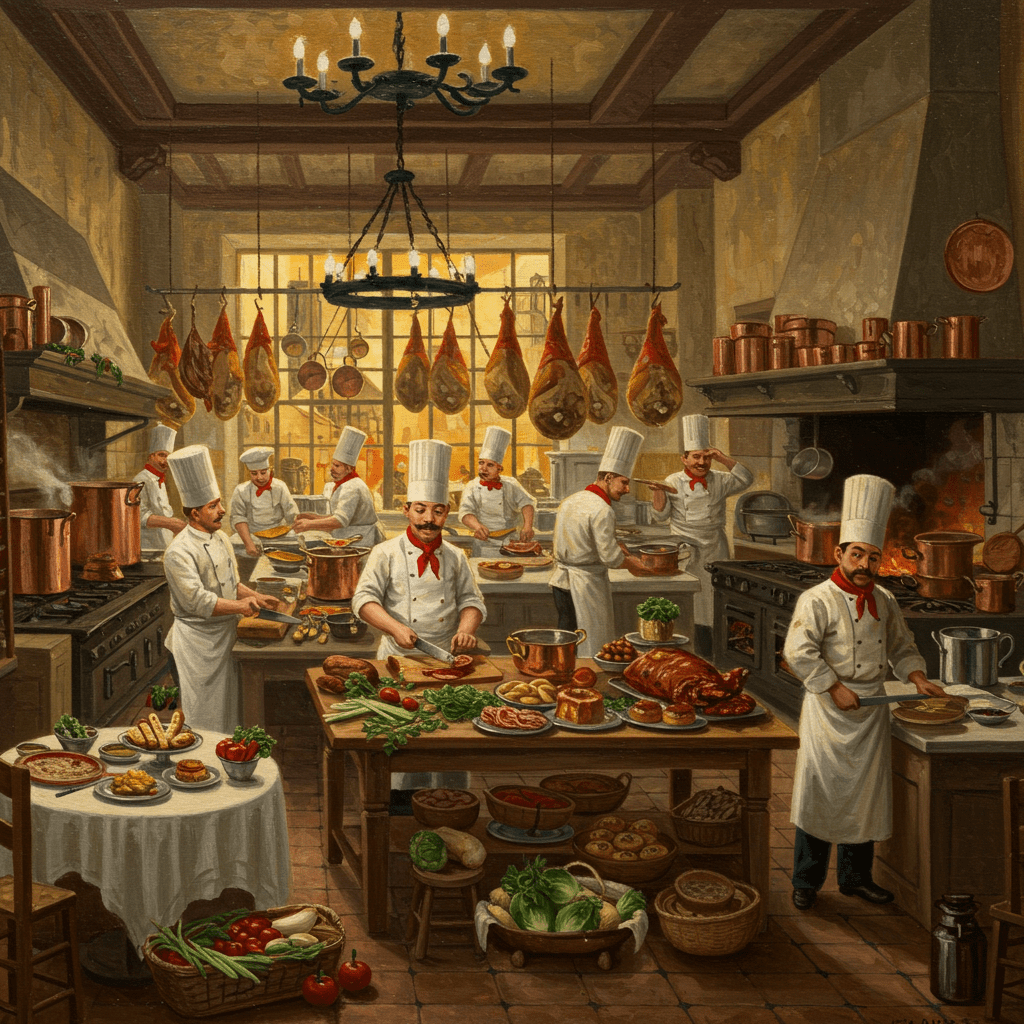

De la cour de Louis XIV, où les chefs rivalisaient d’ingéniosité pour créer des mets somptueux, aux humbles cuisines paysannes, où chaque ingrédient était célébré avec une simplicité majestueuse, la gastronomie française s’est construite au fil des siècles, un récit tissé de traditions et d’innovations. Les grandes familles nobles, fières protectrices de leurs recettes secrètes, contribuèrent grandement à la conservation de ce patrimoine, transmettant leurs trésors culinaires de génération en génération. Des livres de cuisine, véritables grimoires, étaient jalousement gardés, véritables testaments d’une culture dont le goût était un pilier majeur.

Les chefs, véritables artistes de la saveur, étaient vénérés et leur savoir-faire était considéré comme un art sacré. Ils étaient les gardiens d’une tradition, les alchimistes capables de transformer des ingrédients simples en symphonies gustatives. Leur rôle dépassait la simple préparation des aliments ; ils étaient les architectes de moments de partage, de convivialité, de célébration. Les fêtes, les banquets, les repas familiaux, tous ces moments étaient imprégnés de cette culture gastronomique, faisant de la nourriture bien plus qu’un simple besoin physiologique, un véritable pilier social.

La Révolution des Saveurs: Le XIXe siècle et ses mutations

L’arrivée du XIXe siècle, avec son cortège de révolutions industrielles, marqua un tournant majeur dans l’histoire de la gastronomie française. L’industrialisation des processus de production alimentaire bouleversa les équilibres traditionnels. De nouvelles techniques de conservation et de transformation des aliments permirent d’accéder à des produits jusque-là inconnus, modifiant radicalement les habitudes alimentaires. Les nouvelles technologies, bien qu’elles aient permis une plus grande accessibilité à une variété d’aliments, ont également amené une standardisation qui a menacé la richesse et la diversité des traditions culinaires régionales.

Cependant, cette période ne fut pas uniquement synonyme de perte. La bourgeoisie montante, nouvelle consommatrice avisée, contribua à la création de nouveaux espaces de dégustation et de partage culinaire. Les restaurants, autrefois lieux réservés à une élite, se multiplièrent, ouvrant leurs portes à un public plus large et favorisant la diffusion de nouvelles recettes et de nouvelles saveurs. Les guides gastronomiques firent leur apparition, contribuant à la reconnaissance et à la valorisation des chefs et des restaurants. Il s’agissait d’une période de mutations, où la tradition se confrontait à la modernité, un dialogue complexe et parfois conflictuel qui façonna la gastronomie française telle que nous la connaissons aujourd’hui.

L’Âge d’Or de la Gastronomie: Brillant mais fragile

Au tournant du XXe siècle, la gastronomie française connut un âge d’or inégalé. Les grands chefs, tels des maîtres d’œuvre, bâtirent des empires culinaires, exportant leur savoir-faire à l’international. La France devint une référence mondiale en matière de gastronomie, une terre de créativité et d’excellence. Les restaurants étoilés, symbole de prestige et de raffinement, se multiplièrent, attirant une clientèle exigeante et cosmopolite. Cette période vit l’émergence de chefs emblématiques qui ont su transcender les traditions tout en leur apportant une touche de modernité et d’innovation, en créant de nouvelles signatures culinaires.

Cependant, ce succès fulgurant masquait une fragilité. L’exigence croissante de rentabilité, la pression de la concurrence, la standardisation des produits alimentaires menaçaient de saper les fondements mêmes de ce patrimoine gastronomique si riche. La transmission des savoir-faire traditionnels, autrefois assurée au sein des familles, était remise en question par la transformation du monde du travail et les nouvelles aspirations des générations plus jeunes. La conservation des variétés anciennes de produits, des techniques de production artisanales, devenait un défi de plus en plus important.

Le Patrimoine de Demain: Un héritage à préserver

Aujourd’hui, la question du patrimoine gastronomique français se pose avec acuité. Il s’agit moins d’un héritage figé dans le temps qu’un processus dynamique, un ensemble de traditions vivantes qui évoluent et s’adaptent aux changements de la société. La préservation de ce patrimoine exige une prise de conscience collective, une mobilisation des acteurs concernés, des chefs aux producteurs en passant par les consommateurs. Il est crucial de soutenir les initiatives visant à sauvegarder les savoir-faire traditionnels, à promouvoir la diversité des produits régionaux, à encourager la transmission des connaissances de génération en génération.

La gastronomie française, bien plus qu’un simple ensemble de recettes et de techniques culinaires, représente un patrimoine culturel immatériel inestimable, un élément clé de l’identité nationale. Sa préservation est un enjeu majeur, non seulement pour la France, mais pour le monde entier. Car la richesse gastronomique d’une nation témoigne de son histoire, de sa culture, de sa capacité à innover et à transmettre son héritage aux générations futures. C’est un héritage délicat, aussi précieux qu’un vin millésimé, que l’on doit préserver avec attention et passion.