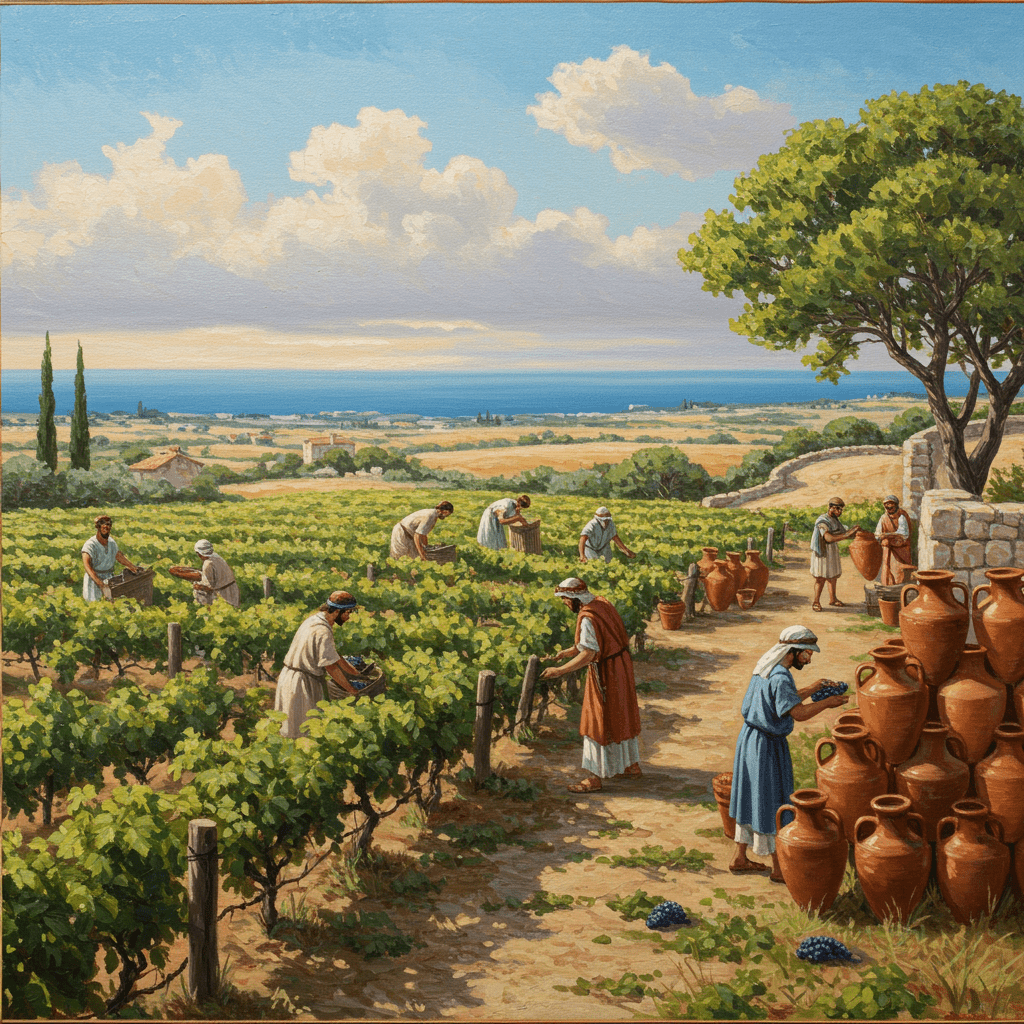

La Gaule narbonnaise, baignée par le soleil méditerranéen, offrait un spectacle enchanteur. Des collines verdoyantes, tachetées de cyprès et d’oliviers, s’étendaient à perte de vue, tandis que la vigne, cette plante providentielle, s’accrochait aux pentes abruptes, ses sarments noueux témoignant d’une longue et fructueuse histoire. Le vent chaud chuchottait à travers les feuilles, emportant avec lui le parfum subtil du raisin mûrissant, promesse d’un nectar divin. C’était un temps de prospérité, un âge d’or pour la viticulture gauloise, transformée par l’ingéniosité des Romains. L’empire, dans sa quête insatiable d’expansion et de richesses, avait imposé sa marque, non seulement sur les territoires conquis, mais aussi sur les techniques agricoles, et la culture de la vigne ne fit pas exception.

L’arrivée des légions romaines ne fut pas seulement synonyme de conquêtes militaires, mais aussi d’une véritable révolution agricole. Les Romains, maîtres incontestés de l’organisation et de l’ingénierie, apportèrent avec eux un savoir-faire inégalé dans la culture de la vigne, un savoir-faire qui allait transformer à jamais le paysage et l’économie de la Gaule. Des techniques de plantation sophistiquées, des systèmes d’irrigation perfectionnés, et une connaissance approfondie des cépages, tout contribua à faire de la viticulture gallo-romaine une réussite éclatante.

Les secrets des plantations romaines

Les vignerons gallo-romains n’étaient pas de simples cultivateurs ; ils étaient des artisans, des ingénieurs, des alchimistes de la terre. Ils avaient compris l’importance d’une préparation minutieuse du sol, le drainage, l’exposition au soleil, et la sélection des cépages les mieux adaptés au terroir. Les plantations n’étaient pas le fruit du hasard, mais le résultat d’une observation attentive de la nature et d’une connaissance empirique transmise de génération en génération. Des réseaux de canaux, alimentés par des sources naturelles ou des aqueducs, irriguaient les vignes, garantissant une croissance optimale même durant les périodes de sécheresse. Chaque cep était traité avec un soin particulier, taillé avec précision pour favoriser la production de raisins de qualité.

Les techniques de vinification

La vinification, un art à part entière, était soumise à des règles strictes et des procédés rigoureux. Les Romains avaient développé des techniques sophistiquées de pressurage, de fermentation et de stockage du vin. Les pressoirs, souvent construits en pierre, permettaient d’extraire le jus du raisin sans l’endommager. La fermentation, un processus complexe qui transformait le jus de raisin en vin, était surveillée de près, pour éviter toute altération du produit. Le vin était ensuite stocké dans de grandes amphores, scellées hermétiquement pour préserver sa qualité et son arôme. L’importance du contrôle de la température et de l’humidité était également bien comprise, garantissant ainsi la conservation optimale du précieux breuvage.

Le commerce du vin

Le vin gallo-romain, réputé pour sa qualité et sa diversité, était exporté dans tout l’empire. Des navires chargés d’amphores sillonnaient la Méditerranée, transportant le nectar des vignes gauloises jusqu’aux tables des riches patriciens de Rome. Le commerce du vin était une activité lucrative, qui contribua largement à la prospérité de la région. Les amphores, marquées d’estampilles indiquant leur origine et leur contenu, témoignent de l’organisation et de l’importance de ce commerce à longue distance. Des routes commerciales bien établies reliaient les vignobles aux ports maritimes, assurant un flux constant de marchandises vers les marchés lointains.

L’héritage gallo-romain

L’héritage des vignerons gallo-romains est immense. Leur savoir-faire, leurs techniques de culture et de vinification, ont influencé la viticulture pendant des siècles. Même aujourd’hui, les méthodes de taille, d’irrigation et de vinification utilisées par les vignerons modernes ont des racines profondes dans les pratiques gallo-romaines. Les vestiges archéologiques, les écrits anciens et les analyses scientifiques nous permettent de reconstituer le puzzle de cette histoire fascinante, et de rendre hommage à l’ingéniosité et à la passion de ces vignerons d’un autre âge, qui ont façonné le paysage et l’économie de la Gaule.

Les collines de la Gaule narbonnaise continuent de porter les fruits de ce riche héritage. Les vignes, fières et majestueuses, semblent murmurer les secrets de leurs ancêtres, un témoignage silencieux d’une époque révolue, mais dont l’influence se fait encore sentir dans chaque goutte de vin qui jaillit de leurs raisins dorés. Le parfum subtil du raisin mûrissant, emporté par le vent chaud, évoque le souvenir d’un âge d’or, un âge de prospérité et d’ingéniosité, l’âge d’or des vignerons gallo-romains.