Préparez-vous! Nous allons plonger aujourd’hui dans les abysses sombres du règne du Roi-Soleil, là où l’éclat doré de Versailles dissimulait les injustices les plus criantes. Imaginez, sous le règne de Louis XIV, une arme aussi tranchante qu’une épée, mais invisible : la lettre de cachet. Un simple morceau de papier, signé du roi lui-même, capable de détruire une vie, de briser une famille, sans procès, sans explication, sans appel. Un pouvoir absolu, exercé dans l’ombre, ouvrant la voie à tous les abus de confiance.

Nous sommes en 1685. La cour resplendit, les bals se succèdent, la France rayonne. Pourtant, dans les geôles humides de la Bastille, du Mont-Saint-Michel, ou encore dans les couvents isolés, des hommes et des femmes languissent, victimes de ces lettres funestes. Leur crime? Parfois, une offense légère, une dette impayée, un mot de trop. Mais souvent, il s’agit de complots ourdis par des ennemis jaloux, des vengeances mesquines, ou tout simplement, la volonté arbitraire du roi.

L’Ombre de la Bastille

La Bastille… Ce nom seul suffit à faire frissonner les cœurs les plus braves. Imaginez-vous enfermés dans une de ses cellules étroites, les murs suintants d’humidité, le seul contact avec l’extérieur se limitant à un geôlier taciturne. C’est là que Pierre, un jeune bourgeois accusé d’avoir critiqué les dépenses somptuaires du roi, fut jeté, sur simple ordre, sans autre forme de procès. Sa femme, Marie, se désespérait, implorant en vain les courtisans, les ministres, même le confesseur du roi. Tous restaient sourds à ses supplications. “Qui suis-je,” pleurait-elle, “pour oser défier le pouvoir royal?” Ses larmes, hélas, ne parvenaient qu’à humidifier les pavés froids de Versailles.

Un soir, Marie tenta une audace désespérée. Déguisée en servante, elle parvint à approcher Louvois, le puissant ministre de la Guerre, connu pour sa cruauté et son influence sur le roi. “Monsieur,” murmura-t-elle, tremblante, “je vous en conjure, ayez pitié de mon mari! Il est innocent!” Louvois la dévisagea avec un mépris glacial. “Innocent ou coupable, peu importe. Le roi a parlé. Et sa parole est loi.” Marie comprit alors l’étendue du pouvoir de la lettre de cachet : une condamnation sans appel, une sentence irrévocable.

Les Couvents, Prisons Dorées

Mais la Bastille n’était pas le seul lieu de détention. Pour les femmes, les couvents servaient souvent de prisons plus discrètes, mais tout aussi implacables. Isabelle, jeune noble rebelle, fut enfermée au couvent des Ursulines pour avoir refusé un mariage arrangé par son père. Là, sous la surveillance constante des sœurs, elle dépérissait, privée de sa liberté, de ses amies, de tout ce qui donnait un sens à sa vie. Chaque jour, elle écrivait des lettres à son bien-aimé, lettres qu’elle cachait dans les plis de sa robe, espérant qu’elles parviendraient un jour à lui. Mais le couvent était une forteresse, et ses espoirs s’amenuisaient de jour en jour.

Un jour, une jeune novice, touchée par la détresse d’Isabelle, accepta de l’aider. Elle parvint à faire sortir une lettre, dissimulée dans un panier de linge. Le message parvint à Philippe, le fiancé d’Isabelle, qui jura de la délivrer. Il se lança alors dans une quête périlleuse, cherchant des appuis à la cour, des alliés capables de convaincre le roi de révoquer la lettre de cachet. Mais le temps pressait, et l’espoir s’effritait comme du sable entre ses doigts.

Le Roi et ses Caprices

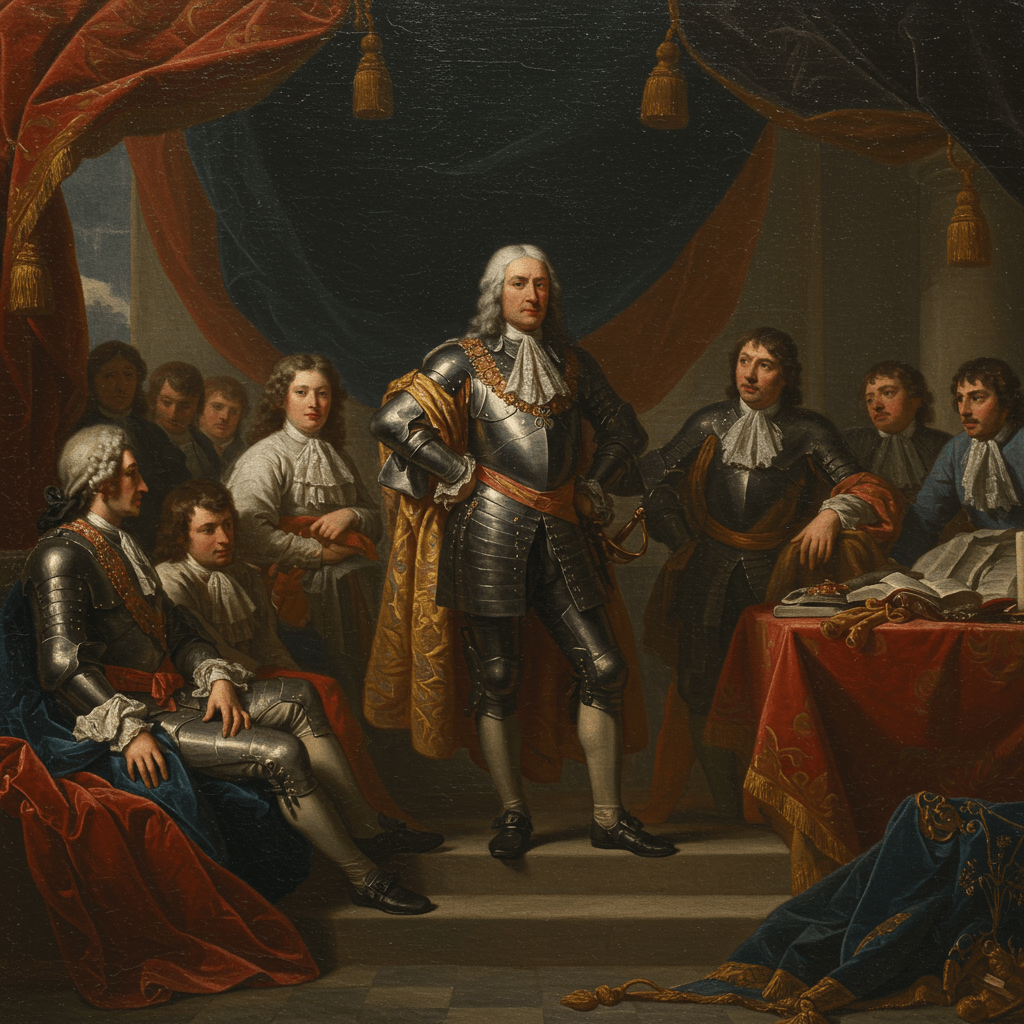

Car, au fond, tout dépendait du roi. Louis XIV, dans sa grandeur et sa magnificence, se souciait-il vraiment du sort de ces individus, broyés par le mécanisme impitoyable de la lettre de cachet? Souvent, il signait ces ordres sans même les lire, se fiant aveuglément à ses ministres et à ses courtisans. Une parole murmurée à son oreille, une calomnie habilement distillée, suffisaient à condamner un innocent. “L’État, c’est moi,” disait-il. Et dans l’État, il y avait la lettre de cachet, instrument de son pouvoir absolu.

Un jour, un courtisan audacieux, le duc de Saint-Simon, osa aborder le roi sur le sujet. “Sire,” dit-il, avec une prudence infinie, “ne craignez-vous pas que ces lettres de cachet ne soient utilisées à des fins injustes, pour régler des comptes personnels, pour satisfaire des vengeances mesquines?” Louis XIV le regarda avec un air sévère. “Je suis le garant de la justice,” répondit-il. “Si des abus sont commis, ils seront corrigés.” Mais les abus, hélas, étaient légion, et les corrections bien rares.

La Révolte Grondante

Pourtant, même sous le règne du Roi-Soleil, les murmures de la révolte commençaient à se faire entendre. Des pamphlets clandestins circulaient, dénonçant les injustices de la lettre de cachet, appelant à la fin de l’arbitraire royal. Des avocats courageux, risquant leur propre liberté, défendaient les victimes, tentant de prouver leur innocence. L’opinion publique, longtemps muselée, commençait à s’indigner. “Jusqu’à quand,” se demandait-on, “accepterons-nous d’être soumis à un tel pouvoir?”

L’affaire du Masque de Fer, ce prisonnier mystérieux, enfermé à vie sans que personne ne connaisse son identité, alimentait les rumeurs les plus folles, les soupçons les plus sombres. Etait-il un frère illégitime du roi? Un comploteur dangereux? Ou simplement une victime innocente d’une lettre de cachet particulièrement cruelle? Le mystère demeurait entier, mais il contribuait à ébranler la confiance du peuple envers son souverain.

Ainsi, mes chers lecteurs, le système des lettres de cachet, instrument du pouvoir absolu de Louis XIV, fut aussi la source de sa propre fragilité. Car l’abus de confiance, comme une gangrène, finit toujours par ronger les fondations les plus solides. L’Histoire, n’est-ce pas, nous enseigne que même les rois les plus puissants ne sont pas à l’abri de la justice, ni de la colère du peuple. Un jour, la Bastille tombera, et avec elle, tout le système d’oppression qu’elle symbolise. Mais ceci, c’est une autre histoire…