Mes chers lecteurs, imaginez un Paris nocturne, drapé dans le mystère et les murmures. Sous le règne du Roi Soleil, une ombre s’étendait, un parfum mortel flottant dans les salons dorés et les ruelles obscures. L’Affaire des Poisons, mes amis, n’était pas simplement un scandale, mais une tragédie en plusieurs actes, une pièce macabre où la cour, la noblesse, et même le trône, étaient les acteurs inconscients d’un drame écrit avec de l’arsenic et de la belladone. Elle a laissé une cicatrice indélébile sur l’âme de la France, mais aussi, chose étrange, elle a inspiré les artistes, les peintres, les dramaturges, qui ont tenté de capturer l’essence sombre et cynique de cette époque.

Nous allons explorer aujourd’hui, non pas les détails sordides des crimes eux-mêmes – bien que nous n’hésiterons pas à effleurer ces eaux troubles – mais plutôt la manière dont cet événement cataclysmique a infusé l’art français, comment les pinceaux et les plumes ont tenté de dépeindre l’indépeignable: la corruption, l’hypocrisie et la fragilité du pouvoir face à la mort. Suivez-moi, mes amis, dans ce voyage au-delà du scandale, au cœur de l’art cynique né des cendres de l’Affaire des Poisons.

La Cour et ses Ombres: Portraits Empoisonnés

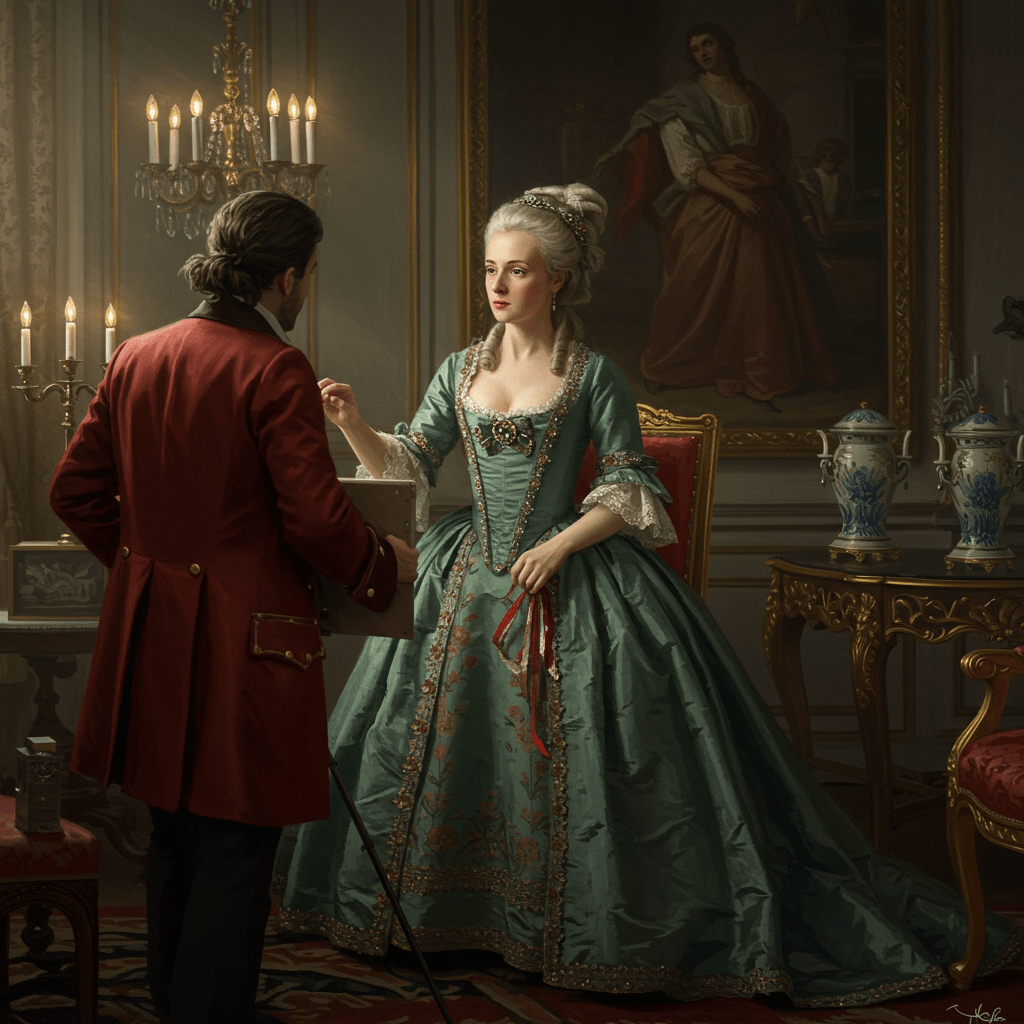

Le portrait, genre par excellence de la cour de Louis XIV, fut profondément affecté par l’Affaire. Auparavant, ces toiles étaient des hymnes à la gloire, à la beauté et à la vertu. Soudain, un voile de suspicion s’abattit sur les visages. Les artistes, autrefois laudateurs zélés, commencèrent à scruter les regards, à traquer les signes de culpabilité, les marques de la débauche et de la cruauté. Pensez à Hyacinthe Rigaud, le portraitiste officiel du roi. Après l’éclatement du scandale, on murmurait que ses portraits, bien que toujours magnifiques, avaient acquis une nouvelle profondeur, une sorte de clairvoyance sinistre. On disait qu’il pouvait voir, au-delà du fard et des perruques, l’âme corrompue de ses modèles.

Imaginez la scène: une comtesse, accusée d’avoir commandité l’empoisonnement de son mari, pose pour Rigaud. Elle est vêtue de soie et de dentelle, parée de bijoux étincelants. Mais Rigaud, avec son regard perçant, semble la transpercer. Il saisit, non pas sa beauté superficielle, mais la peur qui brille dans ses yeux, la tension crispée de ses lèvres, la froideur calculatrice qui émane de sa personne. Le portrait, achevé, est un chef-d’œuvre, certes, mais aussi un témoignage accablant. Il révèle ce que la comtesse s’efforçait de cacher: sa culpabilité.

J’entends déjà vos protestations, mes lecteurs! “Pure spéculation!”, direz-vous. Peut-être. Mais l’art, n’est-ce pas, souvent plus vrai que la réalité? L’Affaire des Poisons a introduit une nouvelle dimension dans la représentation de la cour. Les portraits ne se contentaient plus de flatter. Ils accusaient, dénonçaient, révélaient la laideur cachée derrière le faste et la grandeur.

Le Théâtre de la Mort: Tragédie et Farce Macabre

Le théâtre, reflet fidèle de la société, fut également profondément marqué par l’Affaire. Les tragédies classiques, avec leurs thèmes de l’honneur, de la vertu et du devoir, semblaient soudainement déconnectées de la réalité. Comment parler de grandeur morale quand la cour était gangrenée par la corruption et le crime? Les dramaturges, inspirés par l’Affaire des Poisons, se sont tournés vers des sujets plus sombres, plus cyniques. Ils ont exploré les thèmes de l’ambition démesurée, de la manipulation, du pouvoir corrupteur et de la fragilité de la vie.

Pensons à Racine, le grand tragédien. Bien qu’il n’ait pas ouvertement traité de l’Affaire des Poisons dans ses pièces, on peut sentir son influence subtile dans ses œuvres ultérieures. “Phèdre”, par exemple, avec ses thèmes de la passion destructrice et de la culpabilité, résonne d’une manière nouvelle à la lumière du scandale. Phèdre, consumée par son amour incestueux, est une figure tragique, certes, mais aussi une incarnation de la corruption morale qui ronge la cour. Ses mensonges, ses manipulations, ses crimes – tout cela reflète, d’une certaine manière, les agissements des accusés de l’Affaire des Poisons.

Mais l’influence de l’Affaire ne se limitait pas à la tragédie. Elle inspira également une nouvelle forme de comédie, une farce macabre qui se moquait de la cour et de ses travers. Molière, le grand satiriste, bien que décédé avant l’éclatement du scandale, aurait certainement trouvé matière à rire (jaune, bien sûr) dans cette affaire sordide. Imaginez une pièce où les personnages, des courtisans corrompus et des empoisonneuses rusées, complotent et s’empoisonnent mutuellement dans un ballet grotesque et hilarant! Une comédie noire, certes, mais une comédie qui dénoncerait avec force l’hypocrisie et la décadence de la cour.

Les Rues de Paris: Chroniques de la Misère et du Crime

L’Affaire des Poisons n’était pas seulement un scandale de cour. Elle révéla également la misère et le désespoir qui régnaient dans les rues de Paris. Les empoisonneuses, comme La Voisin, n’étaient pas simplement des criminelles isolées. Elles étaient le symptôme d’une société malade, où la pauvreté poussait les gens à recourir à des mesures désespérées. L’art, naturellement, se fit l’écho de cette réalité sombre.

Les gravures et les estampes, formes d’art populaires et accessibles, devinrent des outils puissants pour dénoncer les injustices et les horreurs de l’époque. On y voyait des scènes de la vie quotidienne dans les quartiers pauvres de Paris: des femmes vendant des potions et des philtres d’amour, des hommes jouant aux cartes et se battant pour quelques sous, des enfants errant dans les rues, affamés et abandonnés. Ces images, souvent réalisées avec un réalisme cru et impitoyable, témoignaient de la misère et du désespoir qui poussaient les gens à recourir au crime.

Imaginez une estampe représentant La Voisin, entourée de ses clients: des femmes désespérées qui cherchent à se débarrasser de leurs maris, des hommes ambitieux qui rêvent de s’emparer du pouvoir, des courtisans ruinés qui espèrent retrouver leur fortune. La Voisin, avec son regard perçant et son sourire énigmatique, est le centre de cette scène macabre. Elle incarne la corruption et le désespoir qui rongent la société. L’estampe, en la dénonçant, dénonce également les causes profondes de son existence: la pauvreté, l’injustice et l’hypocrisie.

Au-Delà de la Peinture: La Littérature et la Musique du Poison

L’influence de l’Affaire des Poisons ne s’est pas limitée aux arts visuels et au théâtre. Elle a également imprégné la littérature et la musique de l’époque. Les romans et les poèmes se sont emparés des thèmes du complot, de la trahison et de la mort, créant une atmosphère sombre et angoissante. Les compositeurs, quant à eux, ont exploré les sonorités dissonantes et les rythmes obsédants pour exprimer la terreur et le désespoir suscités par l’Affaire.

Songez aux romans de cape et d’épée, si populaires à l’époque. Soudain, les héros chevaleresques et les intrigues romantiques ont cédé la place à des histoires plus sombres, plus complexes, où les personnages étaient tiraillés entre le bien et le mal, où la frontière entre la vertu et le vice était floue. Les poisons, les complots et les trahisons sont devenus des éléments essentiels de ces récits, reflétant la paranoia et la suspicion qui régnaient à la cour.

Imaginez un roman où le héros, un jeune noble idéaliste, découvre que sa famille est impliquée dans l’Affaire des Poisons. Il est confronté à un dilemme terrible: dénoncer sa famille et risquer la ruine et l’exil, ou se taire et devenir complice de leurs crimes. Le roman explore les thèmes de la loyauté, de la culpabilité et de la rédemption, tout en offrant une vision sombre et réaliste de la société de l’époque. La musique, elle aussi, s’est faite l’écho de cette atmosphère sombre. Les compositeurs ont utilisé des instruments graves et des harmonies dissonantes pour créer une musique angoissante et obsédante, qui évoquait la peur et le désespoir suscités par l’Affaire.

L’Affaire des Poisons, vous le voyez, mes chers lecteurs, a été bien plus qu’un simple scandale. Elle a été un véritable séisme qui a ébranlé les fondations de la société française et qui a profondément influencé l’art de son temps. Les artistes, les écrivains et les musiciens ont tenté de capturer l’essence sombre et cynique de cette époque, créant des œuvres qui témoignent de la fragilité du pouvoir, de la corruption de la noblesse et de la misère du peuple.

L’art né de l’Affaire des Poisons n’est pas un art agréable. Il est sombre, angoissant et souvent choquant. Mais il est aussi un art puissant et nécessaire, qui nous rappelle les dangers de l’ambition démesurée, de la corruption et de l’hypocrisie. Il est un avertissement, un appel à la vigilance, un rappel que même les plus grandes civilisations peuvent sombrer dans le chaos et la décadence.