Paris, 1682. L’air est lourd, chargé du parfum capiteux des fleurs et, plus subtilement, d’une suspicion rampante. Les salons dorés de Versailles scintillent sous le regard bienveillant – en apparence – du Roi Soleil, Louis XIV. Mais sous cette surface de magnificence, un frisson glacial parcourt les veines de la cour. On murmure des noms, des incantations, des breuvages mortels. L’Affaire des Poisons, un scandale digne des tragédies grecques, commence à dévoiler ses tentacules empoisonnés, menaçant d’engloutir même les plus illustres figures du royaume. Les artistes, ces miroirs sensibles de leur époque, ne pouvaient rester insensibles à ce drame qui se jouait sous leurs yeux. L’ombre de la mort s’étendait, et son reflet allait bientôt apparaître sur les toiles, dans les sculptures, et même dans les vers.

La Cour, habituellement un théâtre de plaisirs et d’intrigues galantes, se transforme en un lieu d’angoisse et de délation. Chaque sourire est suspect, chaque compliment peut cacher une intention funeste. Madame de Montespan, favorite du roi, tremble pour sa position. On dit qu’elle a recours aux services de la Voisin, une devineresse et fabricante de poisons notoire, pour s’assurer de l’amour du souverain et éliminer ses rivales. Les rumeurs enflent, portées par le vent de la peur et de la curiosité malsaine. Les nobles, les courtisans, tous vivent dans la crainte d’être les prochaines victimes de cette conspiration macabre. Et au milieu de ce tumulte, les artistes, les peintres, les sculpteurs, les poètes, observent, écoutent, et se préparent à témoigner, à leur manière, de cette sombre époque.

La Voisin et son Influence Ténébreuse

Catherine Monvoisin, plus connue sous le nom de La Voisin, est une figure centrale de ce drame. Cette femme, au visage marqué par les ans et la pratique de la magie noire, opère dans un quartier obscur de Paris, non loin du Louvre, un comble pour qui connait la proximité du pouvoir et du surnaturel. Sa maison, un repaire de sorcières et d’alchimistes, est un lieu de rendez-vous pour ceux qui cherchent à influencer leur destin par des moyens occultes. On y prépare des philtres d’amour, des potions abortives, et, bien sûr, des poisons mortels. La Voisin, avec son regard perçant et sa voix rauque, inspire à la fois crainte et fascination. Elle est une figure ambivalente, à la fois victime et bourreau, manipulée par les puissants et manipulant à son tour ceux qui sont prêts à tout pour assouvir leurs désirs.

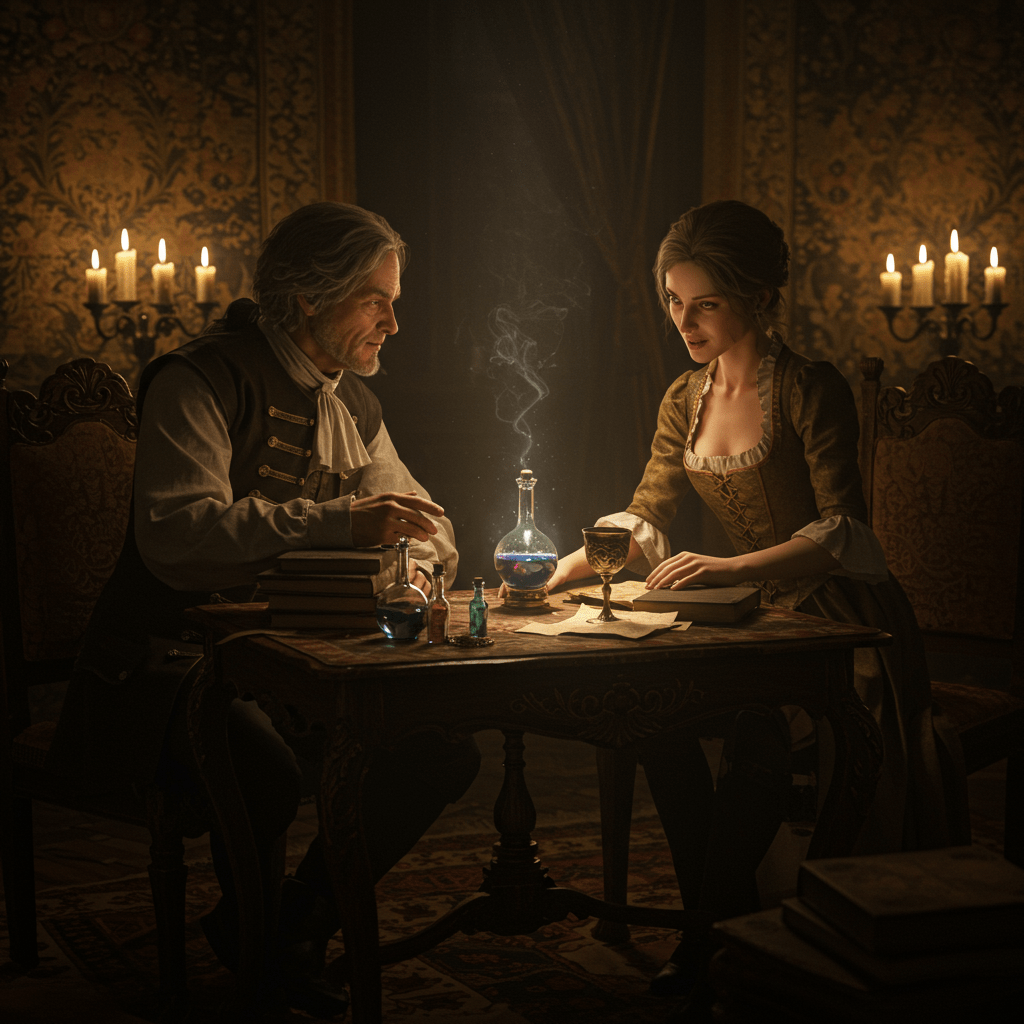

Imaginez, chers lecteurs, un jeune peintre, Henri, poussé par la curiosité et l’ambition, se glissant un soir dans le quartier de la Voisin. Il a entendu parler de ses activités et souhaite immortaliser cette figure emblématique du scandale. Il se cache dans une ruelle sombre, observant les allées et venues des clients. Des carrosses luxueux s’arrêtent discrètement devant la maison, des silhouettes encapuchonnées se faufilent à l’intérieur. Henri frissonne, mais il reste là, déterminé à saisir l’essence de cette scène. Plus tard, dans son atelier, il esquisse les premiers traits d’un tableau qui deviendra célèbre : “La Maison de la Voisin”. On y voit la devineresse, entourée de ses acolytes, préparant une potion dans un chaudron fumant. L’atmosphère est sombre et mystérieuse, éclairée par la lueur vacillante des bougies. Le tableau est un témoignage poignant de l’époque, une représentation de la peur et de la superstition qui rongeaient la société.

“Monsieur Henri, vous êtes bien audacieux !” s’exclama un jour le marquis de Louvois, ministre de la Guerre, en découvrant le tableau. “Sachez que représenter de telles choses peut vous attirer des ennuis. La Voisin est une personne dangereuse, et ceux qui la fréquentent le sont encore plus.” Henri, conscient du danger, répondit avec une pointe d’ironie : “Monsieur le Marquis, l’art doit refléter la réalité, même si elle est sombre et inquiétante. Et puis, n’est-ce pas le rôle des artistes de dénoncer les vices de leur temps ?” Le marquis sourit, mais son regard restait froid. “Vous avez du talent, Monsieur Henri, mais n’oubliez jamais que la vérité peut être une arme à double tranchant.”

Versailles, Miroir Déformant

Versailles, le symbole de la grandeur et de la puissance du roi, devient également le théâtre de l’Affaire des Poisons. Les courtisans, rongés par l’ambition et la jalousie, sont prêts à tout pour obtenir les faveurs du souverain. Les intrigues se multiplient, les alliances se font et se défont au gré des intérêts. Madame de Montespan, la favorite royale, est au centre de toutes les attentions. On la soupçonne d’avoir commandité des messes noires et d’avoir utilisé des poisons pour se débarrasser de ses rivales. Son portrait, réalisé par Pierre Mignard, est une œuvre magistrale, mais il ne peut masquer l’angoisse qui se lit dans ses yeux. Elle est belle et puissante, mais elle vit dans la crainte constante d’être démasquée.

Un jeune sculpteur, Jean-Baptiste, reçoit la commande de réaliser une statue de Madame de Montespan en Diane chasseresse. Il est flatté par cet honneur, mais il est également conscient des risques. Il sait que la favorite est impliquée dans l’Affaire des Poisons, et il craint que son travail ne soit interprété comme un hommage à une criminelle. Il décide alors de subtilement introduire des éléments symboliques dans sa sculpture. Le carquois de Diane est orné de motifs représentant des serpents, symboles du poison et de la traîtrise. Le visage de la déesse est empreint d’une mélancolie qui évoque le remords et la culpabilité. Lorsque la statue est dévoilée, l’effet est saisissant. Les courtisans sont stupéfaits par la beauté de l’œuvre, mais ils perçoivent également la dimension sombre et inquiétante qui s’en dégage. Madame de Montespan, quant à elle, est troublée par la ressemblance troublante entre la statue et son propre reflet. Elle comprend que l’artiste a percé à jour son secret.

“Monsieur Jean-Baptiste, vous avez un talent exceptionnel,” lui dit-elle avec un sourire forcé. “Votre statue est magnifique, mais elle est aussi… troublante. On dirait qu’elle me connaît mieux que moi-même.” Jean-Baptiste répondit avec une révérence : “Madame, l’art doit chercher la vérité, même si elle est cachée sous les apparences. Et puis, n’est-ce pas le rôle des artistes de révéler les secrets de l’âme humaine ?” Madame de Montespan frissonna. Elle savait que Jean-Baptiste avait compris son secret, mais elle ne pouvait rien faire. Elle était prisonnière de son propre piège.

Les Poètes et la Morsure du Scandale

Les poètes, ces observateurs sensibles de l’âme humaine, ne pouvaient rester indifférents à l’Affaire des Poisons. Les vers se font plus sombres, plus amers, reflétant la corruption et la décadence de la cour. Racine, Boileau, La Fontaine, tous sont inspirés par ce scandale qui ébranle les fondements de la société. Ils dénoncent l’hypocrisie, la vanité, et la cruauté des puissants. Leurs poèmes sont des pamphlets acerbes, des critiques virulentes de la cour et de ses mœurs.

Un jeune poète, Pierre, écrit un poème intitulé “Le Poison de la Cour”. Il y décrit les intrigues, les trahisons, et les crimes qui se commettent à Versailles. Il compare la cour à un jardin empoisonné, où les fleurs les plus belles cachent des épines mortelles. Son poème est un succès immédiat. Il est lu et récité dans tous les salons, suscitant l’admiration et la controverse. Mais Pierre sait qu’il prend des risques en dénonçant ainsi les vices de la cour. Il craint d’être arrêté et emprisonné pour son audace.

Un soir, alors qu’il se promène dans les jardins de Versailles, il est abordé par un homme mystérieux. “Monsieur Pierre, votre poème est remarquable,” lui dit l’inconnu. “Il a touché une corde sensible chez de nombreuses personnes. Mais sachez que vous avez des ennemis puissants. Soyez prudent.” Pierre remercie l’inconnu et s’éloigne, le cœur serré. Il comprend qu’il est surveillé et qu’il doit faire attention à ses paroles et à ses actions. Mais il refuse de se taire. Il est convaincu que son rôle de poète est de dénoncer l’injustice et la corruption, même au péril de sa vie.

L’Héritage Sombre dans le Théâtre

Molière, même décédé quelques années avant l’apogée de l’Affaire, avait déjà planté les graines d’une critique sociale qui allait fleurir dans l’ombre de ce scandale. Ses pièces, comme “Le Misanthrope” ou “Tartuffe”, dénonçaient l’hypocrisie et la corruption de la société. Mais après l’Affaire des Poisons, le théâtre prend une dimension encore plus sombre et cynique. Les auteurs explorent les thèmes de la culpabilité, du remords, et de la folie. Les personnages sont tourmentés par leurs secrets et leurs crimes. Les pièces sont des miroirs déformants de la réalité, des reflets de la peur et de la suspicion qui règnent à la cour.

Un jeune dramaturge, Antoine, écrit une pièce intitulée “Le Poison des Ames”. Il y raconte l’histoire d’une femme, Mathilde, qui est accusée d’avoir empoisonné son mari. Elle clame son innocence, mais tous la croient coupable. Au fil de la pièce, on découvre que Mathilde est en réalité victime d’une machination ourdie par ses ennemis. Elle est innocente, mais elle est condamnée à vivre avec le poids de la suspicion et du déshonneur. La pièce est un succès retentissant. Le public est bouleversé par l’histoire de Mathilde et par la cruauté de la société. Mais certains critiquent la pièce, la jugeant trop sombre et pessimiste. Ils accusent Antoine de vouloir salir la réputation de la cour et de semer le trouble dans les esprits.

Antoine, conscient du danger, répond à ses détracteurs : “Messieurs, le théâtre doit montrer la vérité, même si elle est laide et dérangeante. Et puis, n’est-ce pas le rôle des dramaturges de poser des questions difficiles et de provoquer la réflexion ?” Ses paroles ne convainquent pas tout le monde, mais elles témoignent de la force et de l’importance de l’art dans une société en crise. L’Affaire des Poisons a laissé une cicatrice profonde dans l’âme française, et le théâtre a été l’un des principaux moyens d’exprimer la douleur et la colère qui en ont résulté.

L’Affaire des Poisons, bien plus qu’un simple scandale judiciaire, fut un révélateur des mœurs d’une époque. Elle a mis en lumière les vices, les ambitions, et les peurs qui rongeaient la cour de Louis XIV. Les artistes, témoins privilégiés de ce drame, ont immortalisé cette sombre période dans leurs œuvres. Leurs tableaux, leurs sculptures, leurs poèmes, et leurs pièces de théâtre sont autant de témoignages poignants de la fragilité du pouvoir et de la complexité de l’âme humaine. L’ombre de la mort a plané sur la cour, mais elle a également inspiré des chefs-d’œuvre qui continuent de nous fasciner et de nous interroger, bien des années après les faits.

Ainsi, chers lecteurs, l’Affaire des Poisons continue de résonner à travers les siècles, non seulement comme un fait divers macabre, mais surtout comme une source d’inspiration pour les artistes. Elle nous rappelle que l’art peut être à la fois un miroir et un scalpel, capable de refléter la beauté et la laideur du monde, et de disséquer les secrets les plus enfouis de l’âme humaine. Et tant qu’il y aura des artistes pour témoigner, l’ombre de la mort ne pourra jamais complètement obscurcir la lumière de la vérité.