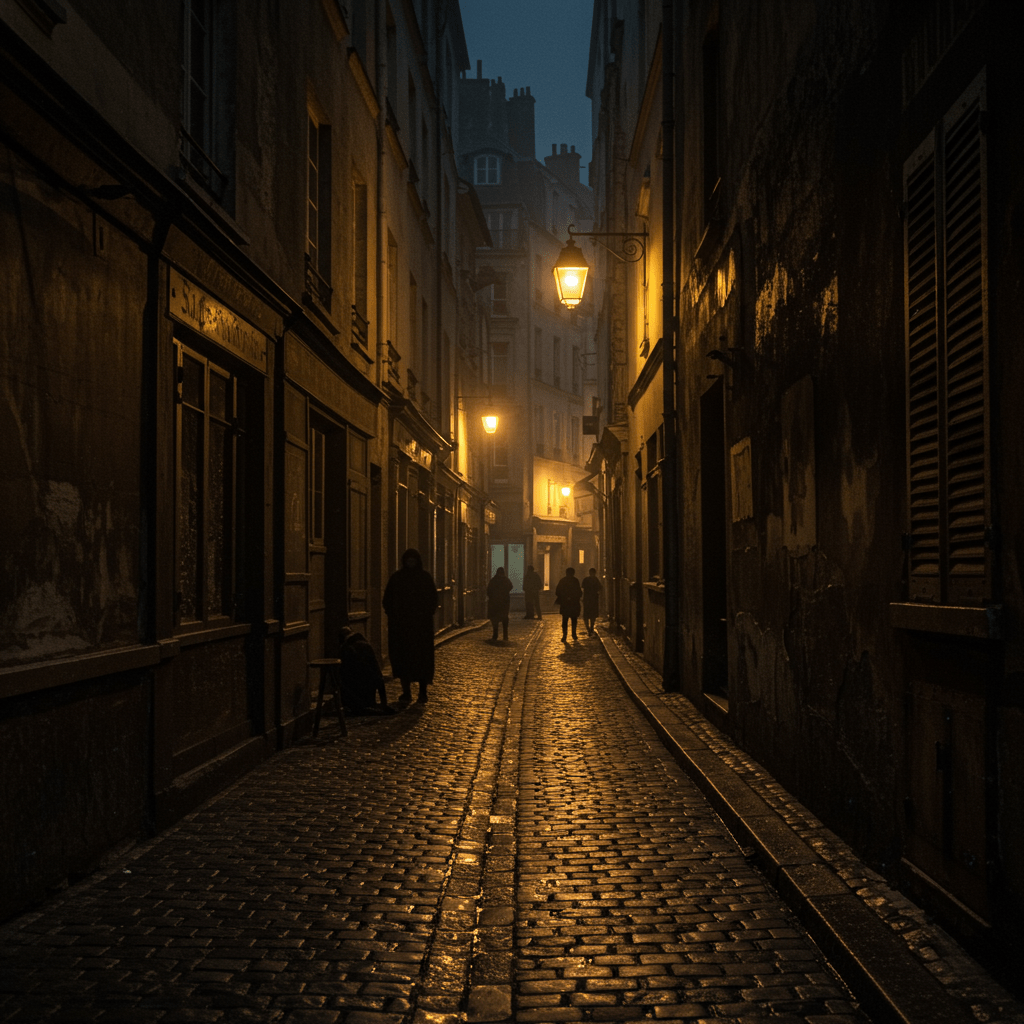

Paris, mille huit cent trente-et-un. La pluie, fine et persistante, transforme les pavés en miroirs brisés, reflétant la faible lumière des lanternes à gaz. Un parfum de charbon et de misère flotte dans l’air, un parfum que les riches et les bien-nés s’efforcent d’ignorer, cloîtrés dans leurs hôtels particuliers du faubourg Saint-Germain. Mais ce soir, mes chers lecteurs, nous ne nous attarderons pas dans ces quartiers policés. Non, ce soir, notre plume nous mènera vers les bas-fonds, vers le cœur sombre et battant de la ville : la Cour des Miracles.

Un nom évocateur, n’est-ce pas ? Un nom qui promet la magie, l’illusion, voire la rédemption. Mais ne vous y trompez pas. La Cour des Miracles n’est pas un lieu de féerie, mais un cloaque de désespoir, un repaire de mendiants, de voleurs, de contrefaits et de marginaux. C’est là, dans ce dédale de ruelles obscures et insalubres, que se cachent les oubliés de la capitale, ceux que la société préfère ne pas voir, ceux dont les cris de douleur sont étouffés par le tumulte de la ville. C’est là, mes amis, que nous allons plonger, au risque de nous salir les mains et de nous écorcher l’âme, pour exhumer l’histoire et les origines de ce lieu maudit.

Les Origines Obscures: Un Labyrinthe de Misère

L’histoire de la Cour des Miracles est aussi trouble et sinueuse que les ruelles qui la composent. Ses origines se perdent dans les brumes du temps, remontant peut-être au Moyen Âge, à l’époque où Paris, déjà tentaculaire, abritait une population miséreuse et marginalisée. Certains historiens, plus érudits que moi, avancent que ces regroupements de mendiants et de voleurs existaient bien avant que le nom de “Cour des Miracles” ne soit popularisé. Ils parlent de “zones franches”, de territoires où la loi du roi ne s’appliquait pas, ou du moins, où elle peinait à s’imposer. Des lieux de refuge pour les criminels, les déserteurs, les lépreux et tous ceux que la société rejetait.

Imaginez, mes chers lecteurs, cette scène : un réseau de ruelles étroites, tortueuses et mal éclairées, cachées derrière les murs de la ville. Des maisons délabrées, faites de bric et de broc, s’entassent les unes sur les autres, menaçant de s’écrouler à chaque instant. Des enfants, sales et déguenillés, courent pieds nus dans la boue, se disputant des restes de nourriture jetés par les fenêtres. Des adultes, marqués par la maladie et la fatigue, mendient, volent ou se prostituent pour survivre. C’est un monde à part, un monde où les règles sont différentes, où la solidarité côtoie la violence, où l’espoir se noie dans le désespoir.

Un soir, alors que je me risquais à arpenter ces rues malfamées, guidé par un ancien sergent de ville reconverti en informateur (moyennant quelques pièces sonnantes, bien entendu), j’ai entendu une conversation qui m’a glacé le sang. Deux hommes, cachés dans l’ombre d’une porte cochère, discutaient à voix basse. “Tu sais, disait l’un, on raconte que la Cour des Miracles est née d’un ancien lazaret, un hôpital pour lépreux. Lorsque les malades étaient guéris, ou plutôt, lorsqu’ils étaient jugés impropres à la vie, on les laissait errer dans les rues, sans ressources ni espoir. Ils se sont regroupés, ont fondé leur propre communauté, leur propre loi. Et c’est ainsi qu’est née la Cour des Miracles.” L’autre homme, plus pragmatique, répondit : “Peu importe son origine, ce qui compte, c’est qu’elle nous offre un refuge. Un endroit où l’on peut se cacher, où l’on peut survivre, même si c’est au prix de notre âme.”

Le Miracle Misérable: Un Théâtre d’Illusions

Pourquoi “Cour des Miracles” ? C’est une question que je me suis souvent posée. La réponse, mes chers lecteurs, est aussi cynique qu’elle est révélatrice. Le nom provient d’une pratique odieuse, une mascarade macabre organisée par les mendiants eux-mêmes. Chaque jour, ils sortaient de la Cour, feignant la cécité, la paralysie, la surdité ou toute autre infirmité. Ils imploraient la charité des passants, suscitant la pitié et récoltant quelques pièces. Mais le soir venu, de retour dans leur antre, un “miracle” se produisait : les aveugles recouvraient la vue, les paralytiques se relevaient, les sourds entendaient à nouveau. La Cour des Miracles était un théâtre, une scène où se jouait une pièce grotesque et désespérée, une pièce dont le seul but était de tromper la générosité des honnêtes citoyens.

J’ai rencontré un ancien “miraculé”, un homme du nom de Jean-Baptiste, qui avait passé plus de vingt ans à feindre la paralysie. Il m’a raconté son histoire, avec une honnêteté désarmante. “J’étais jeune, disait-il, naïf et affamé. J’ai été recruté par un chef de bande, un certain “Grand Coësre”, qui m’a appris les ficelles du métier. Il m’a montré comment tordre mes membres, comment simuler la douleur, comment susciter la pitié. Au début, j’avais honte, je me sentais coupable de tromper les gens. Mais la faim est un puissant motivateur. Et puis, avec le temps, je m’y suis habitué. C’est devenu un jeu, une performance. J’étais un acteur, et les passants étaient mon public.”

Jean-Baptiste m’a également révélé que cette pratique était encadrée par une organisation hiérarchisée, avec des chefs de bande, des recruteurs, des formateurs et des “miraculés” de différents niveaux. Chaque membre avait sa place, son rôle à jouer, et devait rendre des comptes à ses supérieurs. La Cour des Miracles était une société parallèle, avec ses propres règles, ses propres codes et ses propres sanctions. Une société où la loi du plus fort régnait en maître, et où la moralité n’avait pas sa place.

Figures de l’Ombre: Rois et Reines de la Misère

La Cour des Miracles, bien que située au cœur de Paris, était un territoire autonome, gouverné par ses propres chefs, des figures de l’ombre redoutées et respectées. Ces “rois” et “reines” de la misère exerçaient un pouvoir absolu sur leurs sujets, distribuant la justice, organisant les activités criminelles et assurant la survie de la communauté. Leurs noms, souvent empruntés au folklore ou à l’histoire, résonnaient comme des avertissements : le Grand Coësre, le Roi des Thunes, la Reine des Gibets, le Duc d’Égypte. Des personnages hauts en couleur, aussi cruels qu’astucieux, aussi charismatiques qu’impitoyables.

J’ai eu l’occasion d’apercevoir le Grand Coësre, lors d’une de mes incursions nocturnes dans la Cour. Un homme grand et corpulent, au visage buriné par le temps et les intempéries, le regard perçant et froid. Il était entouré de ses gardes du corps, des hommes armés de couteaux et de gourdins, prêts à défendre leur chef à tout prix. Il régnait en maître absolu, jugeant les litiges, punissant les traîtres et distribuant les butins. Sa parole était loi, et nul n’osait la contester.

On racontait de lui des histoires effrayantes : qu’il avait fait assassiner son propre père pour prendre sa place, qu’il avait torturé et mutilé des dizaines de personnes pour les punir de leurs crimes, qu’il avait pactisé avec le diable pour obtenir le pouvoir. Des rumeurs, peut-être, mais qui témoignaient de la terreur qu’il inspirait. Pourtant, certains le considéraient comme un sauveur, un protecteur, celui qui assurait la survie de la communauté. Un homme complexe, ambivalent, à l’image de la Cour des Miracles elle-même.

Un autre personnage emblématique était la Reine des Gibets, une femme d’une beauté étrange et fascinante, au regard mélancolique et au sourire énigmatique. On disait qu’elle était la fille d’un bourreau, et qu’elle avait hérité de son père une connaissance approfondie de la torture et de la mort. Elle était la responsable des exécutions, et on la voyait souvent errer dans les rues de la Cour, un voile noir dissimulant son visage, un couteau à la main. Sa présence glaçait le sang des habitants, et son nom était murmuré avec crainte et respect.

La Fin d’un Monde: Les Échos du Passé

La Cour des Miracles, telle que je l’ai décrite, n’existe plus aujourd’hui. Les transformations urbaines de Paris, entreprises sous le règne de Napoléon III, ont balayé ces quartiers insalubres et dangereux. Les ruelles étroites ont été remplacées par de larges avenues, les maisons délabrées par des immeubles bourgeois. La Cour des Miracles a été rasée, effacée de la carte, comme si elle n’avait jamais existé. Mais son souvenir, son écho lointain, continue de résonner dans les mémoires.

Les misères oubliées du Vieux Paris, les souffrances des oubliés de la société, les injustices et les inégalités qui ont donné naissance à ce lieu maudit, tout cela n’a pas disparu avec les pierres et les pavés. Cela continue d’exister, sous d’autres formes, dans d’autres lieux. Les mendiants, les voleurs, les marginaux sont toujours là, invisibles aux yeux des riches et des puissants, mais bien présents dans les rues de nos villes. La Cour des Miracles n’est peut-être plus qu’un souvenir, mais elle reste un symbole, un avertissement, un rappel constant de la fragilité de notre société et de la nécessité de lutter contre la misère et l’exclusion. Et c’est pourquoi, mes chers lecteurs, il est important de ne pas oublier son histoire, de ne pas ignorer les échos de son passé.