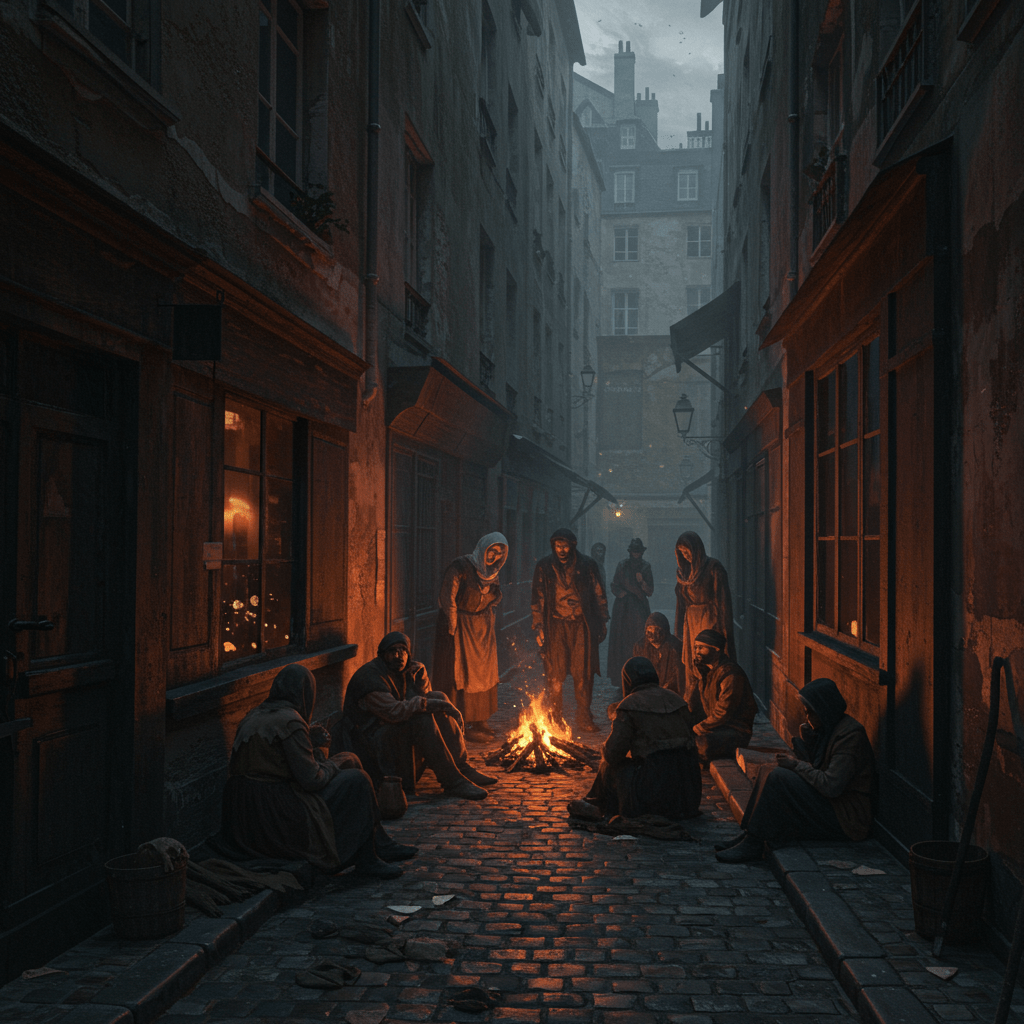

Paris, ah, Paris! Ville lumière, ville d’art, ville d’amour… mais aussi, et surtout pour nous autres feuilletonistes avides de vérité crue et de drames populaires, ville de ténèbres profondes. Sous le vernis doré des salons et des boulevards haussmanniens qui pointent à l’horizon de notre siècle, grouille un monde oublié, un cloaque de misère et de désespoir où la loi de la canaille est la seule qui vaille. Ce monde, mes chers lecteurs, c’est celui de la Cour des Miracles. Imaginez, si vous l’osez, un labyrinthe de ruelles obscures, un dédale de masures délabrées où la vermine dispute le pain rassis aux gueux. Là, au cœur même de la capitale, se terre une population bigarrée de mendiants, de voleurs, d’estropiés simulés et de filles perdues, tous unis par un même destin de souffrance et par une même soif de survivre, coûte que coûte. C’est un royaume interlope, une société parallèle régie par ses propres codes et ses propres chefs, un défi permanent à l’autorité royale et bourgeoise.

Et quelle histoire que celle de la Cour des Miracles! Elle ne se résume pas à un simple fait divers, à une anecdote sordide à relater entre deux gorgées de vin. Non, c’est une saga, une épopée de la déchéance et de la résistance, un tableau vivant de la condition humaine dans ce qu’elle a de plus abject et de plus touchant. Les origines de ce lieu maudit se perdent dans la nuit des temps, remontant peut-être aux premières hordes de vagabonds qui cherchèrent refuge dans les faubourgs insalubres de la capitale. Au fil des siècles, la Cour s’est constituée, s’est organisée, s’est fortifiée, devenant un véritable État dans l’État, un repaire inviolable où les agents du guet n’osent s’aventurer qu’en nombre et avec prudence. Et c’est de cette histoire, de ces origines obscures et sanglantes, que je vais vous conter les plus palpitants épisodes, vous dévoiler les secrets les plus inavouables, vous faire frissonner d’horreur et de pitié devant le spectacle poignant de la misère humaine.

Les Premiers Vagabonds et la Naissance de la Cour

Pour comprendre la Cour des Miracles, il faut remonter aux temps anciens, à l’époque où Paris n’était qu’une ville médiévale étriquée, cernée de murailles et de fossés. Déjà, à cette époque, les campagnes environnantes étaient peuplées de hordes de paysans chassés de leurs terres par la famine, la guerre ou la tyrannie des seigneurs. Ces malheureux, déracinés et affamés, affluaient vers la capitale, espérant y trouver une pitance quelconque ou un abri de fortune. Mais Paris, loin d’être un eldorado, se révélait souvent un piège mortel. La ville était surpeuplée, insalubre, et la charité publique était notoirement insuffisante pour nourrir tous les nécessiteux. Nombre de ces nouveaux venus, déçus dans leurs espoirs, sombraient dans la misère la plus noire et se résignaient à la mendicité ou au vol pour survivre.

C’est parmi ces premiers vagabonds que l’on trouve les racines de la Cour des Miracles. Ils se regroupaient par affinités, par origine géographique ou par spécialité (les mendiants feignant la cécité, les faux boiteux, les pickpockets…), et s’organisaient pour mieux exploiter la crédulité des bourgeois et des pèlerins. Bientôt, ils établirent des repaires dans les quartiers les plus mal famés de la ville, des ruelles obscures et des impasses oubliées où la police n’osait s’aventurer. Ces repaires devinrent peu à peu de véritables communautés, avec leurs propres règles, leurs propres hiérarchies et leurs propres rites. On y parlait un jargon particulier, l’argot, qui permettait aux malfaiteurs de communiquer entre eux sans être compris des honnêtes gens. C’est ainsi que, progressivement, se constitua la Cour des Miracles, un monde à part, un microcosme de la misère humaine au sein même de Paris.

Un soir d’hiver glacial, je me souviens d’avoir entendu une vieille femme, assise au coin d’une rue sombre, raconter une légende sur l’origine de la Cour. Elle disait que le premier chef de cette communauté de miséreux avait été un ancien soldat, blessé à la guerre et abandonné par ses camarades. Ce soldat, nommé “Le Grand Coësre”, avait réussi à survivre en mendiant et en volant, et avait fini par rallier à lui une troupe de gueux et de malandrins. Il avait établi son quartier général dans une cour délabrée, entourée de masures en ruine, et avait proclamé cette cour “Territoire libre de la Misère”. C’est à partir de là que la Cour des Miracles avait commencé à prospérer, attirant à elle tous les rebuts de la société et devenant un refuge pour tous ceux qui n’avaient plus rien à perdre. “Mais, mon bon monsieur,” ajoutait la vieille femme d’une voix rauque, “ne vous fiez pas aux apparences. La Cour n’est pas seulement un repaire de misérables. C’est aussi un lieu de solidarité, un endroit où les plus faibles peuvent trouver un peu de réconfort et de protection. Car, voyez-vous, même dans la misère la plus noire, il reste toujours une étincelle d’humanité.”

Les Rois et les Reines de la Pègre

La Cour des Miracles n’était pas une simple agglomération de mendiants et de voleurs. C’était une société organisée, avec ses propres lois et ses propres chefs. À la tête de cette hiérarchie se trouvaient les “rois” et les “reines” de la pègre, des individus souvent cruels et impitoyables, mais aussi dotés d’un certain charisme et d’un sens aigu de l’organisation. Ces chefs, élus ou désignés par leurs pairs, avaient pour mission de maintenir l’ordre dans la Cour, de répartir les tâches entre les différents membres de la communauté et de négocier avec les autorités (ou plutôt, de les corrompre) pour éviter les descentes de police trop fréquentes.

L’un des rois de la pègre les plus célèbres fut sans doute “Mathurin le Coppenole”, un ancien bourreau reconverti dans le crime. On disait de lui qu’il avait le cœur aussi dur que la pierre et qu’il ne reculait devant rien pour parvenir à ses fins. Il avait organisé la Cour en véritables “corporations” de voleurs et de mendiants, chacune spécialisée dans un type de délit particulier. Les “tire-laine” s’occupaient des bourses des bourgeois, les “coupe-jarrets” détroussaient les voyageurs imprudents, et les “simulacres” feignaient la maladie ou la difformité pour apitoyer les passants et leur soutirer quelques pièces. Sous le règne de Mathurin le Coppenole, la Cour des Miracles atteignit son apogée, devenant un véritable empire du crime au cœur de Paris.

Mais les reines de la pègre n’étaient pas en reste. Parmi les plus redoutables, on citait “La Belle Égyptienne”, une femme d’une beauté saisissante et d’une intelligence redoutable. On disait qu’elle était d’origine bohémienne et qu’elle possédait des pouvoirs magiques. Elle avait su s’imposer dans un monde d’hommes grâce à son charme, à sa ruse et à sa capacité à manipuler les esprits. Elle dirigeait une bande de voleuses et de prostituées, et on murmurait qu’elle était capable de jeter des sorts à ceux qui osaient lui déplaire. Un soir, alors que je tentais de recueillir des informations sur les activités de la Cour, j’ai croisé son regard perçant dans une ruelle sombre. Un frisson me parcourut l’échine, et je sentis que j’étais en danger. Je m’éloignai précipitamment, craignant de devenir la prochaine victime de ses sortilèges.

La Langue Verte et les Rites Initiatiques

La Cour des Miracles avait sa propre langue, un argot savoureux et imagé que l’on appelait la “langue verte”. Cette langue, truffée de métaphores et de calembours, permettait aux membres de la Cour de communiquer entre eux sans être compris des honnêtes gens. Elle était aussi un signe d’appartenance, un moyen de se reconnaître entre initiés. Apprendre la langue verte était une étape essentielle pour être accepté au sein de la communauté, et ceux qui ne la maîtrisaient pas étaient considérés comme des étrangers ou des espions.

Mais l’initiation à la Cour ne se limitait pas à l’apprentissage de la langue verte. Elle comportait aussi des rites initiatiques, des épreuves souvent cruelles et humiliantes qui visaient à tester la détermination et la loyauté des nouveaux venus. Ces rites variaient selon les corporations et les chefs de bande, mais ils avaient tous un point commun : ils étaient destinés à briser l’esprit et à soumettre l’individu à la volonté du groupe. On forçait les aspirants à commettre des vols, à se prostituer, à se battre contre d’autres candidats, et même à se mutiler pour prouver leur courage et leur fidélité. Ceux qui réussissaient à surmonter ces épreuves étaient enfin acceptés comme membres à part entière de la Cour, et recevaient un nom de guerre et un rôle précis au sein de la communauté.

Un jour, j’ai réussi à infiltrer une cérémonie d’initiation grâce à un ami qui avait des contacts dans la Cour. J’ai été témoin d’une scène d’une violence inouïe, où de jeunes garçons étaient forcés de se battre à mains nues dans une arène improvisée, sous les encouragements et les moqueries des spectateurs. Le sang coulait à flots, les corps étaient meurtris, et les cris de douleur résonnaient dans toute la cour. J’ai été profondément choqué par ce spectacle de barbarie, et j’ai compris à quel point la Cour des Miracles était un monde impitoyable, où la loi du plus fort était la seule qui comptait. J’ai quitté les lieux en hâte, le cœur lourd et l’âme meurtrie, et j’ai juré de dénoncer les horreurs que j’avais vues.

La Fin d’un Empire et la Mémoire de la Misère

La Cour des Miracles, malgré sa puissance et son organisation, n’était pas invincible. Au fil des siècles, elle fut la cible de nombreuses tentatives de répression de la part des autorités royales et bourgeoises. Mais c’est finalement la modernisation de Paris, sous l’impulsion du baron Haussmann au XIXe siècle, qui porta le coup de grâce à ce royaume de la misère. Les ruelles insalubres furent rasées, les masures délabrées furent détruites, et les habitants de la Cour furent dispersés aux quatre coins de la ville, perdant ainsi leur identité et leur cohésion.

Aujourd’hui, il ne reste plus rien de visible de la Cour des Miracles. Les lieux qui ont autrefois abrité ce monde interlope sont désormais occupés par des immeubles bourgeois et des boulevards haussmanniens. Mais la mémoire de la Cour persiste dans les mémoires et dans les livres. Les écrivains, les historiens et les artistes ont continué à s’intéresser à ce phénomène social unique, et ont contribué à perpétuer la légende de la Cour des Miracles. Victor Hugo, dans son célèbre roman “Notre-Dame de Paris”, a immortalisé la Cour à travers le personnage de Clopin Trouillefou, le roi des truands et des mendiants. D’autres auteurs, comme Eugène Sue dans “Les Mystères de Paris”, ont exploré les aspects les plus sombres et les plus sordides de la vie dans la Cour.

La Cour des Miracles a disparu, mais la misère humaine, elle, est toujours présente. Elle se manifeste sous d’autres formes, dans d’autres lieux, mais elle reste une réalité incontournable de notre société. Il est important de ne pas oublier l’histoire de la Cour, car elle nous rappelle que la lutte contre la pauvreté et l’exclusion est un combat permanent, qui doit être mené avec courage et détermination. Et qui sait, peut-être qu’un jour, une nouvelle Cour des Miracles renaîtra de ses cendres, témoignant à nouveau de la capacité de l’homme à survivre et à se réinventer, même dans les conditions les plus désespérées.