Mes chers lecteurs, préparez-vous à plonger dans les entrailles ténébreuses d’un Paris que vous ignorez, un Paris tapi dans l’ombre des ruelles tortueuses et des impasses malfamées. Oubliez les salons dorés, les bals scintillants et les conversations policées. Aujourd’hui, nous descendons, guidés par ma plume, vers un monde interdit, un cloaque de misère et de débrouille où règnent des lois cruelles et un langage propre, aussi opaque que les âmes qui le parlent : la Cour des Miracles. Son argot, mesdames et messieurs, est bien plus qu’une simple jargonnade de voleurs et de mendiants. C’est le miroir fidèle d’une société à part, une société en marge, qui a forgé sa propre identité dans le creuset de l’exclusion et du désespoir.

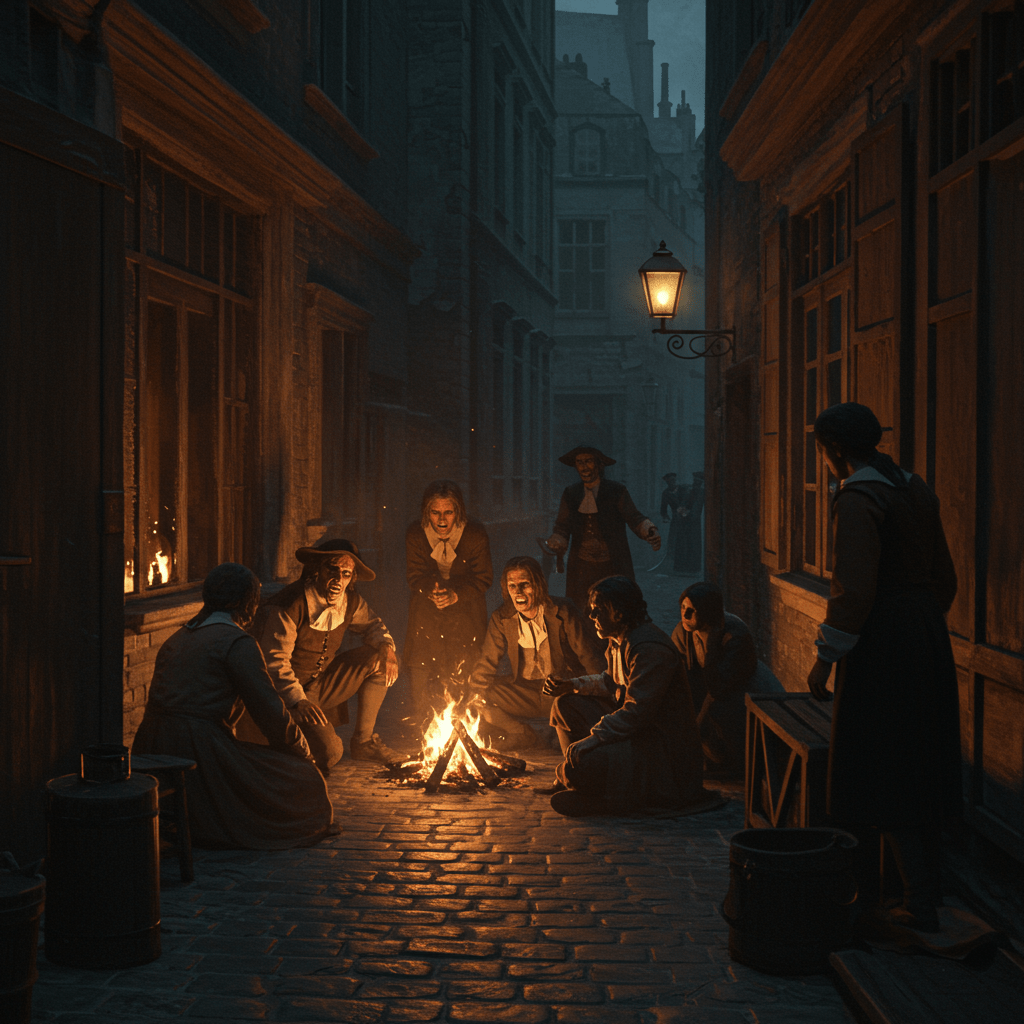

Imaginez, si vous l’osez, un labyrinthe de ruelles étroites, sombres même en plein jour, où les immeubles décrépits semblent se pencher les uns vers les autres, menaçant de s’effondrer à chaque instant. L’air y est épais, chargé d’odeurs nauséabondes : un mélange écœurant d’urine, de pourriture, de sueur et de fumée de mauvais tabac. Des silhouettes fantomatiques se meuvent dans l’ombre, des estropiés, des gueux, des voleurs à la tire, des filles perdues, tous unis par un même destin : la survie à tout prix. Et au centre de ce dédale infernal, tel un roi déchu régnant sur son royaume de désolation, se dresse le chef de la Cour, le Grand Coësre, dont le pouvoir s’étend sur chaque âme damnée qui peuple ces lieux maudits. C’est dans cet univers interlope que nous allons nous aventurer, pour percer les secrets de leur langage, pour comprendre comment l’argot de la Cour des Miracles reflète une société interdite, une société qui a choisi de vivre selon ses propres règles, loin des regards accusateurs et des lois impitoyables du monde extérieur.

Le Jargon des Truands: Un Code de Survie

L’argot de la Cour, mes amis, n’est pas un simple amas de mots inventés au hasard. C’est un langage codé, une langue de survie, forgée par la nécessité de communiquer sans être compris des autorités ou des bourgeois fortunés qui s’aventurent parfois dans ces quartiers mal famés. Chaque terme, chaque expression est chargée de sens, reflétant les réalités cruelles de leur existence. Prenez par exemple le mot “béquillard“. Pour un honnête citoyen, il désignerait un simple mendiant boiteux. Mais dans l’argot de la Cour, il désigne un voleur habile qui simule une infirmité pour apitoyer ses victimes et les dépouiller plus facilement. De même, “rifodé” ne signifie pas simplement “laid” ou “repoussant”. Il désigne un individu marqué par la misère, usé par la maladie et le travail forcé, un visage qui porte les stigmates de l’enfer qu’est la Cour des Miracles.

Et que dire du verbe “riffe“, qui signifie voler ? Il ne s’agit pas d’un simple vol, mes chers lecteurs. C’est un acte de survie, une nécessité vitale pour se nourrir, se vêtir et survivre un jour de plus dans cet environnement impitoyable. “Riffer une morue“, c’est dérober une montre à un bourgeois distrait. “Riffer une galette“, c’est subtiliser une pièce de monnaie à un passant imprudent. Chaque terme est précis, chaque expression est imagée, reflétant la réalité crue et violente de leur quotidien. J’ai eu l’occasion, lors d’une nuit d’infiltration périlleuse, d’entendre une conversation entre deux “argousins” (policiers) déguisés en mendiants. Ils se sont faits démasquer immédiatement, non pas par leur apparence, mais par leur incapacité à maîtriser l’argot de la Cour. L’un d’eux, voulant impressionner, a utilisé le terme “pantre” (pain) pour désigner une miche de pain volée. Un faux pas fatal. Un vrai “gabelou” (policier) aurait utilisé le terme “pante“. Ce détail, insignifiant pour un étranger, a suffi à les trahir et à les exposer à la colère de la foule.

Les Métiers de l’Ombre: Une Taxonomie du Vice

L’argot de la Cour ne se limite pas à désigner les actes de vol ou de mendicité. Il décrit également avec une précision saisissante les différents “métiers” qui prospèrent dans cet univers interlope. Le “maquereau“, par exemple, est bien plus qu’un simple proxénète. C’est un manipulateur habile, un psychologue pervers qui exploite la vulnérabilité des jeunes femmes désespérées pour les réduire en esclavage. Son argot est truffé de termes dégradants pour désigner ses victimes : “marmites“, “poules“, “rousses“, autant d’appellations qui les réduisent à de simples objets de plaisir. Le “tire-laine“, quant à lui, est un pickpocket d’une habileté hors du commun. Il opère avec une rapidité et une discrétion telles que ses victimes ne se rendent compte de rien avant qu’il ne soit trop tard. Son argot est riche en expressions techniques pour décrire ses différentes techniques : “faire la courte échelle“, “tailler une bavette“, “gratter le lard“, autant de métaphores imagées pour désigner les différentes étapes du vol.

N’oublions pas les “faux monnayeurs“, ces artisans du crime qui fabriquent de fausses pièces de monnaie avec une habileté diabolique. Leur argot est un véritable charabia alchimique, rempli de termes obscurs et de références à des procédés chimiques complexes. Ils parlent de “grisettes” (fausses pièces d’argent), de “jaunes” (fausses pièces d’or), de “cuivre rouge” (le métal utilisé pour les contrefaçons), autant de termes qui témoignent de leur savoir-faire et de leur connaissance approfondie de la métallurgie. J’ai eu la chance, ou plutôt la malchance, d’assister à une scène de “refonte” (fabrication de fausse monnaie) dans une cave sordide de la Cour. L’atmosphère y était irrespirable, chargée de fumée et d’odeurs de produits chimiques. Les faux monnayeurs, le visage illuminé par la lueur des braises, manipulaient leurs instruments avec une précision chirurgicale, transformant du métal vil en fausses pièces d’or qui allaient bientôt tromper la vigilance des commerçants et des banquiers. Un spectacle à la fois fascinant et terrifiant, qui m’a permis de comprendre la complexité et la diversité des “métiers” qui prospèrent dans la Cour des Miracles.

L’Amour et la Mort: Les Émotions à Vif

Ne croyez pas, mes chers lecteurs, que la Cour des Miracles soit uniquement peuplée de voleurs et de criminels sans cœur. Derrière la façade de la violence et de la misère, se cachent également des sentiments humains, des amours brisées, des amitiés indéfectibles et des peurs viscérales. L’argot de la Cour témoigne de ces émotions à vif, avec une crudité et une sincérité désarmantes. L’amour, par exemple, est souvent désigné par des termes ironiques et cyniques : “se faire passer la bague au doigt” (se marier), “coquiner avec la margot” (fréquenter une prostituée), “se faire rouler dans la farine” (être trompé en amour). Ces expressions témoignent d’une méfiance généralisée envers les sentiments amoureux, considérés comme une source de faiblesse et de vulnérabilité dans un environnement où la survie est la priorité absolue.

La mort, quant à elle, est omniprésente dans l’argot de la Cour, sous des formes macabres et imagées : “passer l’arme à gauche” (mourir), “bouffer les pissenlits par la racine” (être enterré), “embrasser le croc” (être pendu). Ces expressions témoignent d’une familiarité morbide avec la mort, qui plane constamment au-dessus de la Cour des Miracles, fauchant les vies jeunes et brisant les espoirs. J’ai eu l’occasion d’assister à un enterrement improvisé dans la Cour. Le corps d’une jeune femme, emportée par la tuberculose, était transporté sur une charrette délabrée, entourée d’une poignée de compagnons d’infortune. Aucun prêtre, aucune cérémonie religieuse. Seuls quelques mots d’adieu murmurés dans l’argot de la Cour, des mots simples et poignants qui témoignaient de la douleur et de la compassion de ceux qui restaient. Un spectacle poignant qui m’a rappelé que, même dans les profondeurs de la misère, l’humanité peut encore briller d’une lueur fragile et éphémère.

L’Héritage d’une Langue Interdite

L’argot de la Cour des Miracles n’est pas une langue figée, un simple vestige du passé. Il évolue constamment, s’enrichissant de nouveaux termes et de nouvelles expressions, reflétant les mutations de la société et les défis auxquels sont confrontés les marginaux et les exclus. Il a influencé, et continue d’influencer, le langage populaire, irriguant la langue française de ses images fortes et de ses métaphores crues. De nombreux termes issus de l’argot de la Cour sont passés dans le langage courant : “fric” (argent), “louche” (suspect), “arnaquer” (tromper), autant de mots qui témoignent de l’héritage durable de cette langue interdite.

Mais au-delà de son influence linguistique, l’argot de la Cour des Miracles est avant tout un témoignage poignant de la condition humaine, une expression brute et sincère de la misère, de la violence, mais aussi de la solidarité et de l’espoir. En perçant les secrets de ce langage codé, on découvre une société à part, une société en marge, qui a forgé sa propre identité dans le creuset de l’exclusion et du désespoir. Une société qui, malgré les difficultés et les épreuves, a su conserver sa dignité et son humanité. Et c’est cela, mes chers lecteurs, qui rend l’argot de la Cour des Miracles si fascinant et si bouleversant. Il est le miroir fidèle d’une société interdite, une société que nous ne devons pas oublier, car elle nous rappelle que la misère et l’exclusion sont toujours présentes dans notre monde, et qu’il est de notre devoir de les combattre avec force et détermination.