Paris, 1848. Les pavés luisants sous la pâle lueur des lanternes à gaz murmurent les secrets de la nuit. Des ombres s’étirent, se faufilent, se mêlent dans le dédale des ruelles sinueuses qui serpentent autour de la place du Châtelet. Un frisson, plus que celui du froid d’octobre, glace le sang en s’approchant de la Cour des Miracles, ce cloaque d’humanité où la misère, la maladie et le vice règnent en maîtres absolus. C’est là, au cœur de cette plaie purulente de la capitale, que nous allons plonger, non sans un certain dégoût, mais avec la ferme intention d’éclairer les consciences sur l’une des plus grandes hontes de notre époque : l’exploitation des femmes, et plus particulièrement, la prostitution qui gangrène jusqu’aux fondations de notre société.

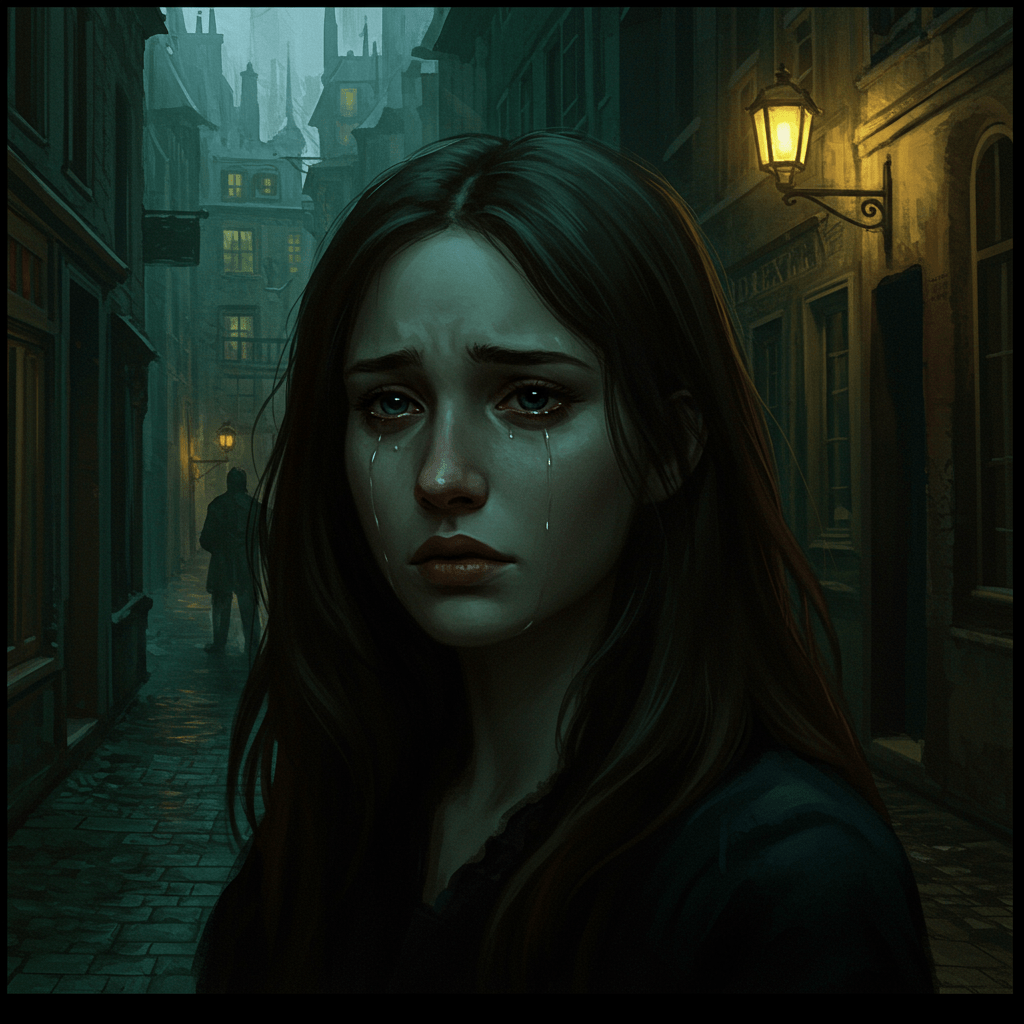

Ce soir, oublions les salons bourgeois, les bals étincelants, les conversations frivoles. Ce soir, nous sommes reporters de la vérité, explorateurs des bas-fonds. Préparez-vous, mes chers lecteurs, car ce que vous allez découvrir dépasse l’entendement. Laissez les préjugés à la porte, car ici, les apparences sont trompeuses et les larmes, hélas, bien réelles.

La Porte de l’Enfer

La Cour des Miracles. Un nom qui résonne comme une sinistre plaisanterie. Au loin, la musique d’un orgue de Barbarie, grinçante et désaccordée, perce le brouhaha des voix. Une odeur fétide, mélange de sueur, d’urine, de moisissure et de charogne, prend à la gorge. Des enfants déguenillés, les visages noircis par la crasse, se battent pour un morceau de pain rassis. Des mendiants estropiés, feignant la douleur, implorent quelques liards aux passants égarés. Et puis, il y a elles… Les femmes.

Leurs regards sont éteints, leurs corps amaigris, leurs vêtements en lambeaux. Elles se tiennent aux coins des rues, sous les porches sombres, offrant, pour quelques sous, un semblant de chaleur humaine. Elles s’appellent Marie, Sophie, Adèle… Des noms doux, innocents, qui contrastent violemment avec la réalité sordide de leur existence. J’approche l’une d’elles, une jeune fille d’à peine seize ans, le visage couvert de cicatrices. Ses yeux, d’un bleu autrefois vif, sont désormais voilés de tristesse. Je lui offre une pièce d’argent. Elle la saisit avidement, sans un mot, sans un regard. Je lui demande son histoire.

« Mon histoire ? » répond-elle d’une voix rauque, presque inaudible. « C’est l’histoire de toutes ici. La faim, la misère, l’abandon. J’ai quitté mon village il y a deux ans, espérant trouver du travail à Paris. Mais il n’y avait que des promesses vides, des regards concupiscents. Un homme m’a offert un emploi de servante. Il m’a enfermée, battue, violée. Puis, il m’a jetée à la rue. C’est ici que j’ai atterri. Ici, on survit. On se vend. On meurt. »

Ses mots, simples et crus, me glacent le sang. Je lui demande si elle a de l’espoir. Elle sourit amèrement. « L’espoir ? C’est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. »

Les Maquereaux et les Tenancières

Mais qui sont ceux qui profitent de cette misère ? Qui sont ces vampires qui se nourrissent du désespoir des femmes ? Ce sont les maquereaux, les proxénètes, les tenancières. Des figures sinistres, souvent d’anciens criminels, qui règnent en maîtres sur la Cour des Miracles. Ils contrôlent les femmes, les exploitent sans vergogne, les réduisent à l’état d’esclaves.

J’entre dans un bouge sordide, une taverne mal famée où la fumée de tabac et l’odeur d’alcool bon marché suffoquent. Des hommes, les visages marqués par la débauche, jouent aux cartes, boivent et rient bruyamment. Au fond de la salle, une femme corpulente, le visage fardé à outrance, observe la scène d’un œil froid. C’est Madame Élise, une tenancière notoire, connue pour sa cruauté et son avarice.

Je l’aborde, me présentant comme un marchand intéressé par l’acquisition d’une « marchandise particulière ». Elle me toise de la tête aux pieds, puis me sourit d’un air entendu. « Vous cherchez de la chair fraîche, n’est-ce pas ? J’ai ce qu’il vous faut. Des jeunes filles dociles, prêtes à tout pour quelques francs. »

Je lui demande comment elle recrute ses « employés ». Sa réponse est glaçante. « Facile. Elles viennent à moi, désespérées, affamées. Je leur offre un toit, de la nourriture. En échange, elles me doivent obéissance. Si elles refusent, je les bats, je les affame. Elles finissent toujours par céder. »

Je sors de la taverne, le cœur lourd. La Cour des Miracles est un véritable enfer sur terre, un lieu où l’innocence est bafouée, où la dignité humaine est piétinée.

La Loi du Silence

Pourquoi cette situation perdure-t-elle ? Pourquoi les autorités ferment-elles les yeux sur cette horreur ? La réponse est simple : la loi du silence. La prostitution est tolérée, voire encouragée, par une partie de la bourgeoisie et de l’aristocratie parisienne. Les bordels sont des lieux de divertissement prisés, où les notables viennent assouvir leurs fantasmes les plus obscurs.

De plus, la police est souvent corrompue, fermant les yeux sur les activités illégales en échange de quelques billets. Les maquereaux et les tenancières sont protégés par des relations haut placées, ce qui leur permet d’agir en toute impunité.

J’ai tenté de parler de cette situation à certains de mes confrères journalistes. La plupart m’ont ri au nez, me traitant de naïf ou d’idéaliste. D’autres m’ont mis en garde, me conseillant de ne pas m’immiscer dans des affaires qui ne me regardaient pas. « Vous allez vous attirer des ennuis », m’ont-ils dit. « Laissez les choses telles qu’elles sont. »

Mais je ne peux pas me taire. Je ne peux pas rester les bras croisés face à cette injustice criante. Je crois en la force de la vérité, en la capacité de l’information à éveiller les consciences et à provoquer le changement.

Un Rayon d’Espoir ?

Malgré l’obscurité qui règne sur la Cour des Miracles, il existe quelques lueurs d’espoir. Des associations caritatives, des religieux, des femmes de bonne volonté se battent pour aider les prostituées à sortir de leur misère. Ils leur offrent un refuge, une formation, un accompagnement psychologique. Ils leur redonnent confiance en elles, leur apprennent un métier, les aident à se réinsérer dans la société.

J’ai rencontré Sœur Agnès, une religieuse dévouée qui consacre sa vie aux femmes de la Cour des Miracles. Elle a créé un foyer d’accueil où les prostituées peuvent trouver un peu de chaleur humaine, de réconfort et de dignité. Elle leur apprend à lire, à écrire, à coudre. Elle leur parle de Dieu, d’amour, d’espoir.

« Ces femmes ne sont pas des criminelles », m’a-t-elle dit. « Elles sont des victimes. Elles ont besoin d’aide, de compassion, de compréhension. Nous devons leur tendre la main, leur montrer qu’il existe une autre voie. »

Le travail de Sœur Agnès et de ses collègues est admirable. Mais il est insuffisant. Tant que les causes profondes de la prostitution ne seront pas éradiquées – la misère, l’inégalité, l’absence d’éducation – la Cour des Miracles continuera d’exister, et des milliers de femmes continueront de souffrir.

Il est temps d’agir. Il est temps de briser la loi du silence. Il est temps de dénoncer les responsables de cette exploitation. Il est temps de construire une société plus juste, plus humaine, plus respectueuse de la dignité de chacun.

La nuit tombe sur Paris. Les lanternes à gaz projettent des ombres vacillantes sur les pavés. La Cour des Miracles s’endort, mais le cauchemar continue. Les larmes et la pauvreté, l’amère vérité de la prostitution, persistent. Mais l’espoir, fragile et ténu, persiste également. Espérons que ce récit aura contribué à allumer une étincelle dans le cœur de mes lecteurs, une étincelle qui, je l’espère, se transformera en un brasier de justice et de compassion.