Paris, 1830. Une bise glaciale soufflait sur les pavés, mordant les joues des passants pressés. Les flambeaux vacillants jetaient des ombres dansantes sur les ruelles sinueuses, illuminant à peine les visages fatigués, les regards hagards des ouvriers quittant les manufactures. Une ville en effervescence, traversée par les courants contraires d’une société en pleine mutation, où la tradition se heurtait violemment à la promesse d’une modernité incertaine. Le parfum entêtant des fleurs de jasmin se mêlait à la puanteur des égouts, un symbole saisissant de cette dualité qui imprégnait chaque recoin de la capitale.

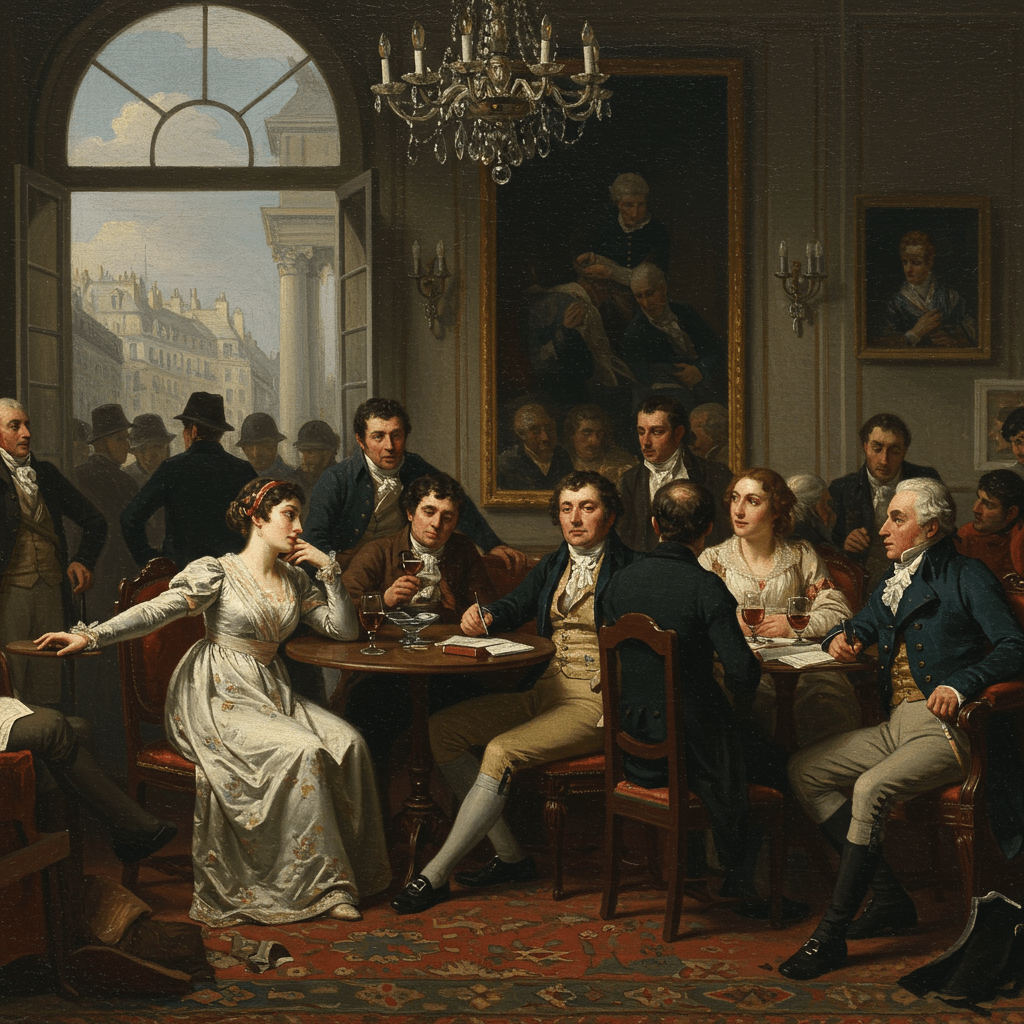

Dans les salons dorés des aristocrates, on chérissait encore les codes d’un monde révolu. Les robes à crinolines, les conversations feutrées, les bals fastueux entretenaient l’illusion d’une grandeur immuable. Mais, au-delà des murs de ces palais, une nouvelle génération s’éveillait, portée par les vents du romantisme et des idées révolutionnaires. Les salons littéraires bourdonnaient d’un esprit contestataire, les cafés vibraient des discussions passionnées sur la liberté, l’égalité, la fraternité. La France, telle une jeune fille au seuil de l’âge adulte, se débattait entre le poids de son héritage et l’appel irrésistible du changement.

La Chute des Anciens Privileges

Le privilège, autrefois considéré comme un droit divin, commençait à vaciller sous les assauts répétés d’une conscience sociale naissante. Les murmures de révolte se transformaient en cris de colère. Les inégalités flagrantes, le fossé immense qui séparait les nantis des miséreux, ne pouvaient plus être ignorés. Les révolutions américaine et française, des exemples éclatants de rupture avec l’ordre établi, avaient semé une graine de liberté dans les esprits les plus fervents, une graine qui germait inexorablement. Les idées nouvelles, véhiculées par les pamphlets et les journaux clandestins, alimentaient un bouillonnement social qui menaçait de faire exploser les fondements mêmes de la société.

Des figures emblématiques de cette époque, telles que Victor Hugo, George Sand, et Eugène Delacroix, incarnaient cette transition mouvementée. Leurs œuvres, empreintes de passion et de révolte, reflétaient le mal-être d’une génération en quête d’identité. Ils dénonçaient l’hypocrisie de la haute société, l’injustice sociale, et l’oppression des plus faibles. Leurs écrits, aussi stimulants qu’explosifs, contribuaient à forger une conscience collective, une prise de conscience qui allait profondément bouleverser le paysage social français.

L’Ascension de la Bourgeoisie

Parallèlement à la contestation des privilèges, une nouvelle classe sociale émergeait: la bourgeoisie. Les riches commerçants, les industriels en plein essor, les financiers influents, gagnaient en puissance et en influence. Ils aspiraient à une place de choix dans la société, réclamant une reconnaissance politique et sociale qui leur était jusqu’alors refusée. Cette ascension fulgurante de la bourgeoisie allait profondément transformer le paysage urbain, donnant naissance à de nouveaux quartiers, de nouvelles industries, de nouvelles richesses.

Cependant, cette émergence n’était pas exempte de contradictions. La nouvelle bourgeoisie, ambitieuse et pragmatique, adoptait souvent les valeurs de l’ancien régime, tout en prônant un libéralisme économique qui aggravait les inégalités. Le fossé entre les riches et les pauvres s’élargissait, créant un climat social explosif. La lutte des classes, loin de s’estomper, s’intensifiait, laissant présager des conflits sociaux majeurs.

Le Romantisme et la Recherche de l’Identité

Le mouvement romantique, avec son exaltation des sentiments et son individualisme exacerbé, reflétait cette quête identitaire qui animait la société française. Les artistes, les écrivains, les intellectuels s’éloignaient des conventions classiques pour explorer les profondeurs de l’âme humaine, la complexité des passions, la beauté de la nature. La nature, sauvage et indomptable, devenait une source d’inspiration majeure, un refuge contre la froideur et l’artificialité de la ville.

Cependant, ce romantisme intense était souvent teinté d’une mélancolie profonde, d’une conscience aiguë de la fragilité de la vie. Le sentiment de la fin d’une époque, la nostalgie d’un passé révolu, se mêlaient au désir d’un avenir meilleur. Cette tension entre la tradition et la modernité, entre le passé et l’avenir, donnait à l’art romantique une puissance expressive unique, une capacité à exprimer la complexité de l’âme humaine dans toute sa grandeur et sa misère.

Le Spectre de la Révolution

Les émeutes populaires, les manifestations, les grèves, étaient autant d’indices précurseurs d’une révolution sociale imminente. La société française, déchirée par les contradictions, se trouvait à un tournant décisif. Les tensions entre les classes sociales, l’opposition entre tradition et modernité, la recherche d’une nouvelle identité collective, menaient le pays vers un chaos potentiel. Le spectre de la Révolution, encore vivace dans les mémoires, planait sur la France, menaçant de replonger le pays dans les tourments sanglants du passé.

Dans les ruelles sombres de Paris, le murmure de la révolte gagnait en intensité, prélude à une transformation profonde et irréversible de la société française. L’avenir restait incertain, suspendu entre l’espoir d’un nouvel ordre et la menace d’une catastrophe. Le destin de la France, et avec lui, le destin de l’Europe, se jouait dans cette période charnière, où la tradition et la rupture se livraient à une bataille sans merci.