L’année est 1888. Une chaleur suffocante, lourde de secrets et de sueur, règne sur les quais de Pondichéry. Le soleil, implacable juge, darde ses rayons sur les maisons coloniales, peintes de couleurs criardes qui semblent vouloir masquer la décadence morale qui ronge la société. Les murmures, discrets et insistants comme le bourdonnement incessant des mouches, tissent une toile d’intrigues autour des figures clés de l’administration française, figures pourtant censées incarner la vertu et la moralité républicaine.

Le gouverneur, un homme rigide et compassé du nom de Monsieur Dubois, se drape dans une dignité maladroite, cherchant à dissimuler derrière une façade impeccable les failles d’un système colonial rongé par la corruption et la luxure. Sa femme, Madame Dubois, une beauté pâle et fragile, est un mystère ambulant, son regard voilé cachant une profonde mélancolie et, soupçonne-t-on, une connaissance troublante des dessous de la colonie.

Le Masque de la respectabilité

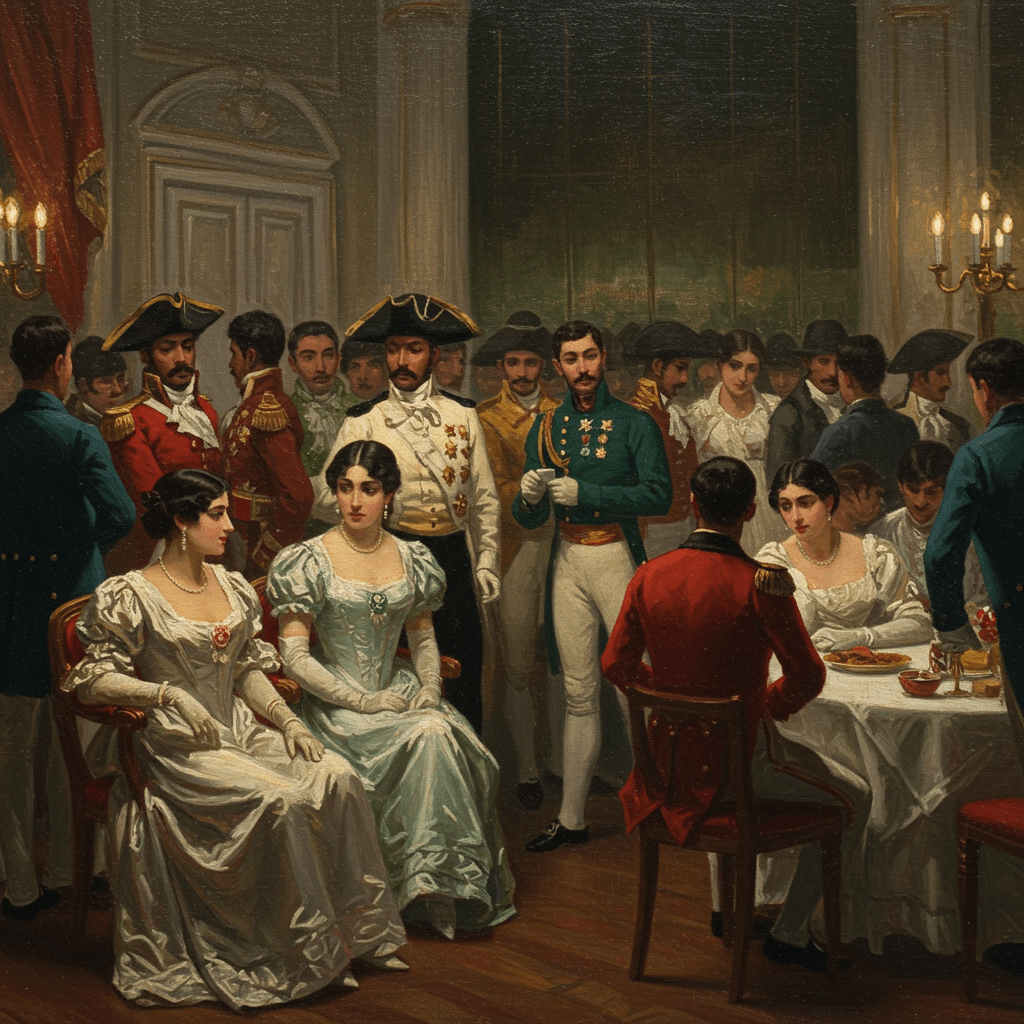

L’ordre moral, tel que décrété par la métropole, était un idéal fragile et souvent paradoxal dans ce contexte colonial. La police des mœurs, pourtant omniprésente, se trouvait constamment confrontée à la réalité d’une société où les codes de la bienséance étaient souvent transgressés, voire ouvertement bafoués. Les officiers, censés incarner la loi et l’ordre, étaient souvent les premiers à succomber aux tentations des tropiques, leurs uniformes immaculés cachant des vies privées dissolues. Les bals, fastueux et luxueux, servaient de scène à des amours clandestines et à des jeux dangereux, où les enjeux dépassaient largement les règles de la bienséance.

Les Ombres Chinoises

Les quartiers chinois, labyrinthes obscurs et fascinants, étaient le théâtre d’une autre forme de transgression. Ici, les convenances européennes étaient reléguées au second plan, laissant place à une société plus libre, plus ouverte, où les femmes, souvent victimes de la pauvreté et de la discrimination, trouvaient des moyens de subsistance et une certaine forme d’autonomie, même si cela impliquait de naviguer dans les eaux troubles de la prostitution et des relations interdites. Les enquêteurs, pourtant déterminés à maintenir l’ordre, se trouvaient souvent confrontés à un monde qu’ils ne comprenaient pas, un monde où les apparences pouvaient être trompeuses et où la vérité restait souvent enfouie sous une épaisse couche de mensonges.

L’Affaire de la Perle Noire

Un événement bouleversa le calme apparent de la colonie : la disparition d’une précieuse perle noire, symbole de pouvoir et de richesse, appartenant à la famille d’un riche négociant indien. L’enquête, menée par le jeune et ambitieux commissaire Lepic, le révéla une toile d’intrigues complexes, impliquant des membres de l’administration coloniale et des acteurs de la haute société. Au fil de ses investigations, Lepic découvrit des liaisons dangereuses, des jeux de pouvoir sordides, et des secrets enfouis depuis des années sous le sable chaud des plages de Pondichéry. La perle, en réalité, était le symbole d’un réseau de corruption qui s’étendait au plus haut niveau du pouvoir colonial.

Les Ruines d’un Idéal

L’affaire de la perle noire mit à nu l’hypocrisie de la société coloniale, révélant la profonde fracture entre l’idéal de vertu prôné par la métropole et la réalité d’une société corrompue par le pouvoir, la cupidité et la luxure. Les conséquences furent dramatiques, des carrières brisées, des réputations ruinées, et une onde de choc qui traversa toute la colonie. Monsieur Dubois, son autorité ébranlée, fut rappelé en France dans la disgrâce, laissant derrière lui une colonie marquée à jamais par ce scandale.

Le destin de Madame Dubois, quant à lui, demeure un mystère. Disparue dans des circonstances troubles, elle laissa derrière elle une aura de mystère et de mélancolie, un souvenir permanent de la fragilité de la vertu sous le poids écrasant des tropiques et des jeux impitoyables du pouvoir colonial. Les murmures continuent de circuler, chuchotant des secrets enfouis, des vérités jamais révélées, laissant le lecteur avec le goût amer de l’ambiguïté et de l’incertitude, reflet de la complexité d’une époque et d’une société.