Paris, 1830. Une brume épaisse, chargée de secrets et de regrets, enveloppait la ville. Les ruelles étroites, pavées de pierres usées par le temps, murmuraient des histoires oubliées, des vies brisées sous le poids d’une morale inflexible. Le parfum âcre des égouts se mêlait à celui, plus subtil, des fleurs fanées, symbole d’une beauté éphémère, trop souvent sacrifiée sur l’autel de la vertu.

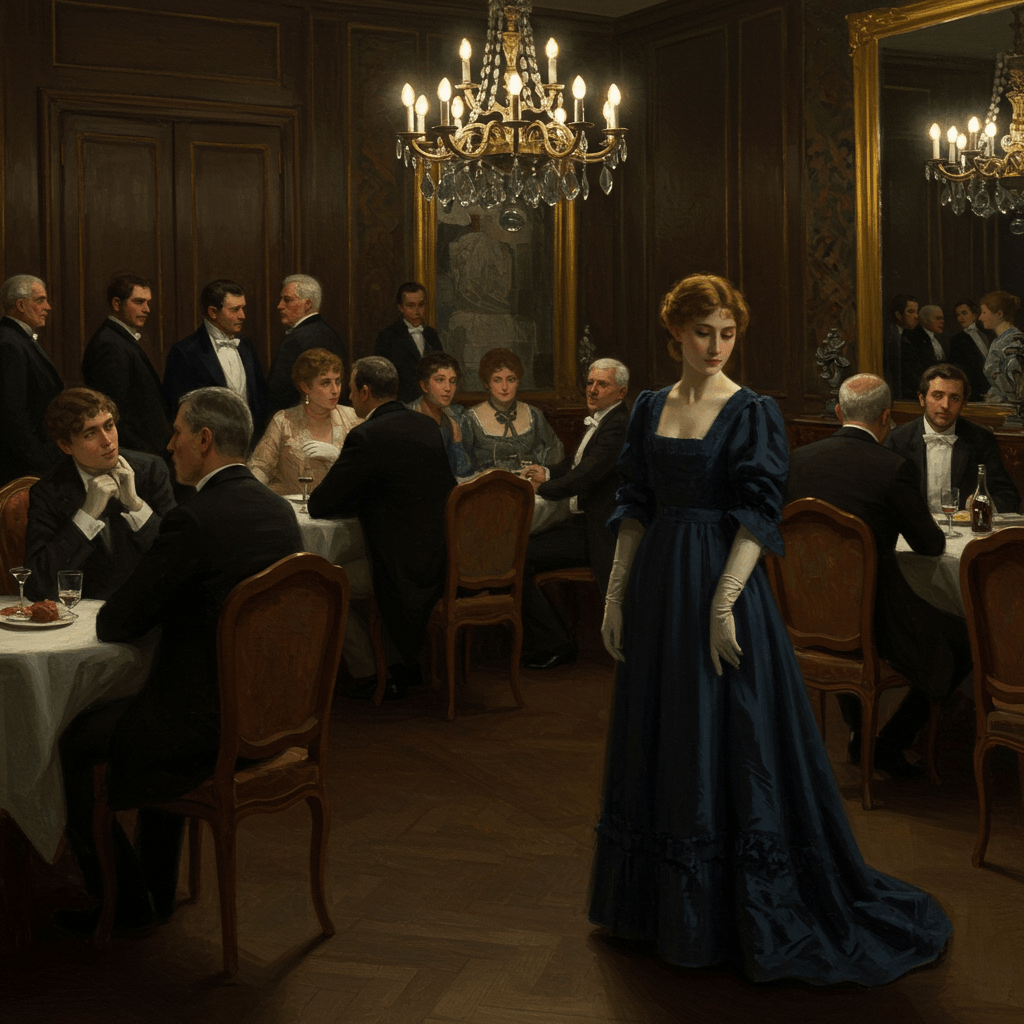

Dans les salons dorés, où la conversation brillait d’un éclat superficiel, se cachaient des drames silencieux. Des femmes, voilées de respectabilité, portaient le poids de secrets inavouables, des hommes, masqués par leurs titres et leurs fortunes, étaient rongés par le remords. La société, corsetée par ses propres conventions, étouffait les passions, réprimant toute étincelle de liberté qui osait s’enflammer.

Le poids du secret

Mademoiselle Camille de Valois, une jeune femme d’une beauté saisissante, était l’incarnation même de la vertu selon les critères de l’époque. Sa réputation était impeccable, son comportement irréprochable. Pourtant, derrière le voile de son apparente perfection, se cachait une blessure profonde, un amour interdit, un secret qui la rongeait de l’intérieur. Son fiancé, un homme riche et influent, était le choix de sa famille, un choix dicté par la raison et la convenance sociale, mais non par le cœur. Son amour secret, un artiste bohème et désargenté, était une transgression inacceptable, un danger mortel pour sa réputation.

Le silence, imposé par la société, devint son cachot. Elle se retira dans une solitude dorée, sa beauté s’effaçant peu à peu sous le poids du désespoir. Le sourire éclatant qui autrefois illuminait son visage laissa place à une expression vide, un masque figé par la souffrance. Le prix de la vertu, pour Mademoiselle de Valois, était une vie anéantie, une existence réduite à une coquille vide, dépourvue d’amour et de joie.

L’hypocrisie sociale

Les salons parisiens étaient des théâtres d’une hypocrisie raffinée. Derrière les sourires polis et les conversations brillantes, se jouaient des drames intimes, des intrigues secrètes. Les hommes, maîtres de leur destin, pouvaient transgresser les règles morales avec une relative impunité, tandis que les femmes, soumises à un code de conduite draconien, étaient condamnées au silence et à la souffrance. L’adultère masculin était souvent toléré, voire excusé, tandis que l’infidélité féminine était un crime impardonnable, une tache indélébile sur l’honneur familial.

Monsieur Dubois, un homme politique influent, était l’exemple même de cette double morale. Ses conquêtes amoureuses étaient nombreuses et célèbres, mais son image publique restait intacte. Il incarnait l’hypocrisie sociale, cette capacité à afficher une façade de respectabilité tout en se livrant à des pratiques immorales en secret. La société, aveuglée par sa puissance et son influence, fermait les yeux sur ses transgressions, lui accordant une indulgence qu’elle refusait aux femmes.

Les victimes silencieuses

Les conséquences de la répression morale ne se limitaient pas aux drames individuels. Elles s’étendaient à toute la société, laissant des cicatrices profondes et durables. Des familles se brisèrent sous le poids des secrets, des vies furent gâchées par la peur du jugement social. Le silence, imposé par la société, devint un instrument de contrôle, une arme qui étouffait les voix des plus vulnérables.

Nombreuses furent les jeunes filles sacrifiées sur l’autel de la convenance sociale, contraintes à des mariages malheureux, forcées à renoncer à leurs aspirations et à leurs rêves. Leur silence, leur soumission, nourrissaient l’hypocrisie de la société, renforçant le système même qui les opprimait. La vertu, imposée par la force, devint un instrument de domination, un moyen de contrôler les femmes et de les maintenir dans une position subalterne.

La révolte intérieure

Cependant, même dans cette société corsetée par ses propres conventions, des voix de révolte se firent entendre, des murmures de contestation qui annonçaient un changement imminent. Des femmes, fatiguées de l’hypocrisie et de la répression, commencèrent à remettre en question les fondements mêmes de la morale dominante. Leur révolte, silencieuse au début, prit peu à peu de l’ampleur, semant les graines d’une révolution des mœurs.

Les artistes, les écrivains, les penseurs, inspirés par ces voix nouvelles, contribuèrent à briser les murs du silence, à dénoncer l’hypocrisie sociale et à faire entendre les voix des victimes. Leur œuvre, souvent subversive, contribua à créer un climat de changement, à préparer le terrain pour une société plus juste et plus équitable, où la liberté individuelle serait respectée et où la vertu ne serait plus un masque pour masquer la cruauté et l’injustice.

Le voile de la vertu, tissé de fils de silence et d’hypocrisie, commença à se déchirer, laissant entrevoir une société en pleine mutation, une société où les conséquences cachées de la répression morale allaient enfin être exposées à la lumière du jour.