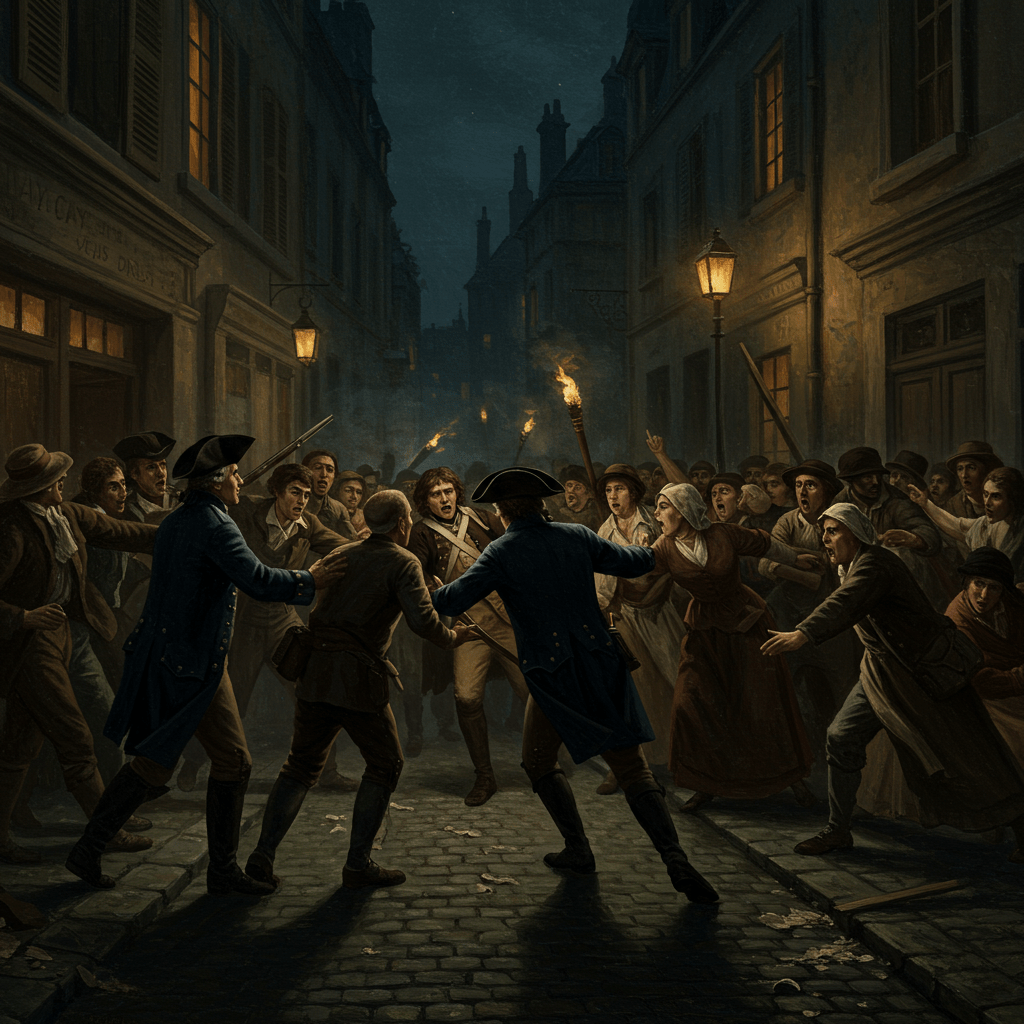

Un vent glacial soufflait sur les pavés de Paris, balayant les feuilles mortes sous les lanternes vacillantes. L’année 1788 approchait, lourde de promesses et de menaces. Dans les ruelles obscures, les murmures de révolte se mêlaient aux cris des marchands ambulants. La misère rongeait le cœur du royaume, tandis que la cour de Versailles, aveuglée par son faste, semblait ignorer le volcan prêt à exploser. Le peuple, affamé et désespéré, observait avec une méfiance croissante la maréchaussée, cette force de l’ordre royale, autrefois symbole d’autorité, désormais perçue comme un instrument d’oppression.

Car la maréchaussée, autrefois respectée, voyait son prestige s’effondrer. Sous-équipée, sous-payée, et souvent corrompue, elle était impuissante face à l’ampleur des problèmes. Les abus de pouvoir, les exactions commises contre les paysans, les malversations financières, tout contribuait à éroder la confiance des citoyens. L’édifice de l’Ancien Régime, autrefois si solide, commençait à montrer des fissures béantes, annonçant la catastrophe imminente.

La Maréchaussée, une institution en déliquescence

Créée par Louis XIV pour maintenir l’ordre dans le royaume, la maréchaussée était composée de brigades locales, dirigées par des capitaines nommés par le roi. Son rôle était crucial : maintenir la sécurité, réprimer le banditisme, appliquer les lois royales. Mais au seuil de la Révolution, l’institution était malade. Le manque de moyens financiers se traduisait par un équipement déplorable : les uniformes étaient déchirés, les armes rouillées, les chevaux maigres et épuisés. Les hommes, souvent issus des rangs les plus modestes, étaient sous-payés et mal formés, leur moral à terre.

De plus, la corruption gangrénait les rangs de la maréchaussée. Des capitaines véreux acceptaient des pots-de-vin pour fermer les yeux sur les crimes des riches, tandis que les paysans pauvres étaient persécutés sans pitié. Cette injustice flagrante nourrissait le ressentiment populaire et alimentait la flamme de la révolte. Le peuple, témoin de l’incompétence et de la corruption de la maréchaussée, perdait toute confiance en l’autorité royale.

Les émeutes du pain et l’impuissance royale

Les émeutes liées à la cherté du pain, fréquentes à cette époque, illustrent parfaitement l’incapacité de la maréchaussée à maintenir l’ordre. Face à la colère des foules affamées, les brigades, souvent trop peu nombreuses et mal équipées, se montraient impuissantes. Les tentatives de répression se soldaient par des échecs cuisants, aggravant la situation et renforçant le sentiment d’injustice. Les scènes de violence et de pillage, relayées par le bouche-à-oreille, alimentaient la peur et la suspicion envers le régime.

Les rapports des capitaines de maréchaussée, parvenus jusqu’à Versailles, peignaient un tableau sombre de la situation. Mais le roi, Louis XVI, semblait ignorer ou minimiser la gravité de la crise. Pris dans les filets de la cour et mal conseillé, il sous-estimait la colère populaire, croyant pouvoir maintenir le contrôle grâce à une force de l’ordre défaillante. Cette incapacité à réagir avec fermeté et efficacité allait s’avérer fatale.

La montée des idées révolutionnaires

L’incapacité de la maréchaussée à maintenir l’ordre contribuait à la diffusion des idées révolutionnaires. Alors que le peuple perdait confiance en l’autorité royale, les pamphlets et les écrits subversifs circulaient librement. Les salons parisiens, foyers d’intellectuels et de révolutionnaires, vibraient de discussions animées sur la liberté, l’égalité et la fraternité. L’échec de la maréchaussée à contrôler la circulation des idées radicales renforçait le sentiment d’impuissance du régime.

Le contraste était saisissant : la puissance symbolique de la monarchie, incarnée par le faste de Versailles, s’opposait à la réalité de la misère et de l’injustice, révélée par l’incapacité de la maréchaussée à assurer la sécurité et le respect des lois. Ce décalage entre l’apparence et la réalité contribuait à ébranler la légitimité de la couronne et à accélérer la marche vers la Révolution.

La faillite d’un système

L’échec de la maréchaussée ne fut pas seulement une question de manque de moyens ou de corruption. Il reflétait la faillite d’un système politique obsolète et injuste, incapable de répondre aux besoins de la population. L’Ancien Régime, avec ses privilèges exorbitants et ses inégalités criantes, était condamné. La maréchaussée, symbole de la puissance royale, s’effondrait sous le poids de ses contradictions, annonçant la chute imminente de la monarchie.

Les jours de Louis XVI étaient comptés. Le peuple, las des injustices et de l’incompétence de l’autorité royale, se préparait à prendre son destin en main. Le crépuscule de la monarchie française approchait, laissant derrière lui les vestiges d’une maréchaussée vaincue, incapable de préserver un ordre déjà irrémédiablement brisé. La Révolution, annoncée par l’impuissance de la force de l’ordre, allait bientôt déferler sur la France.