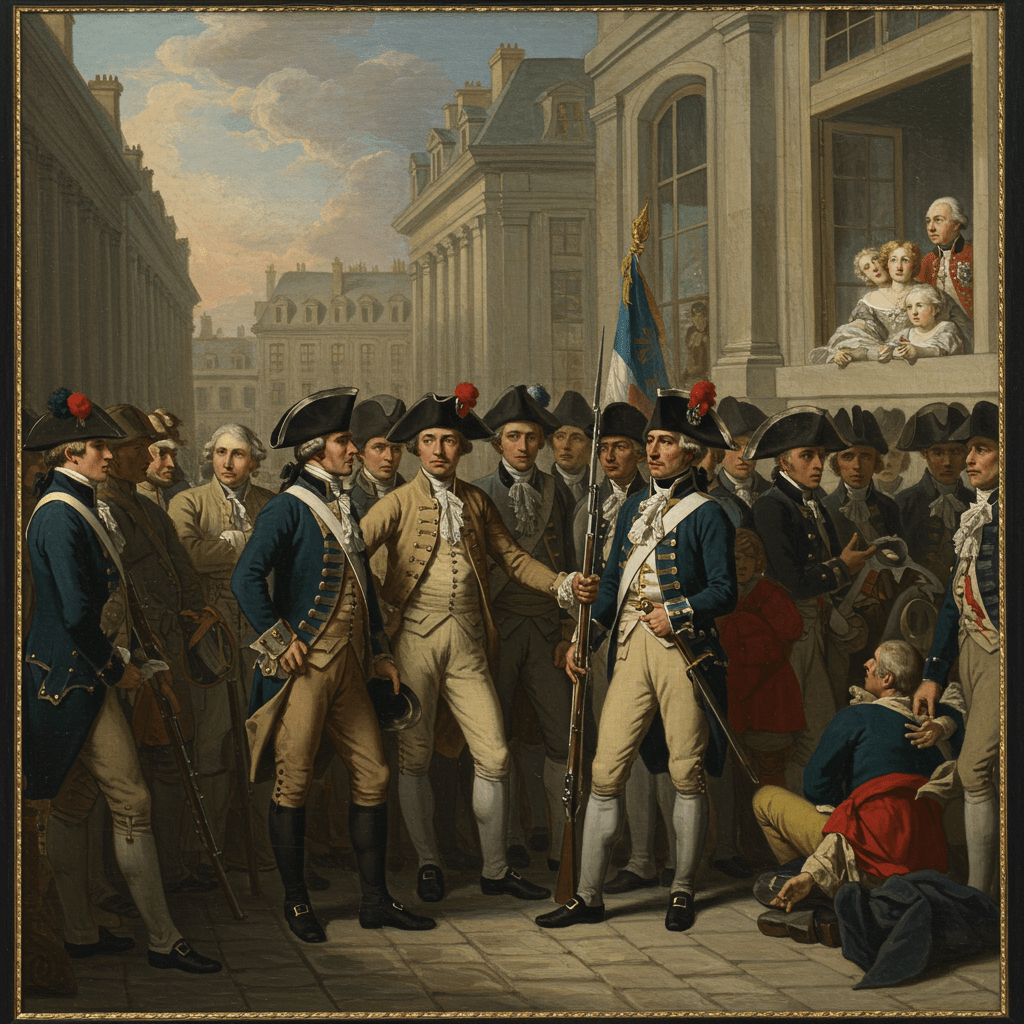

Paris, juillet 1789. L’air, lourd de la menace d’orage et de la colère populaire, vibrait au rythme des pas précipités d’une foule immense. Des cris, des chants, des murmures menaçants se mêlaient au cliquetis des armes. La Bastille était tombée, mais la Révolution, ce monstre aux mille têtes, ne faisait que commencer. Le roi Louis XVI, déjà fragilisé par les événements, regardait, impuissant, la Garde Nationale, cette force nouvelle, née des cendres de la vieille société, se dresser devant lui, une épée à double tranchant. Serait-elle son bouclier contre la tempête révolutionnaire, ou bien son bourreau ?

La création de la Garde Nationale, voulue par le marquis de Lafayette, avait semblé initialement une solution salvatrice. Un corps d’armée composé de citoyens armés, censés assurer le maintien de l’ordre et la protection du peuple. Une force légitime, issue du peuple lui-même, devait apaiser les tensions et rassurer le monarque. Mais la réalité, comme souvent, se révéla bien plus complexe et imprévisible que les intentions les plus nobles.

La Garde Nationale: une naissance ambiguë

Dès sa formation, la Garde Nationale portait en elle les germes de la contradiction. Composée de bourgeois, d’artisans, et même de quelques nobles éclairés, cette force était loin d’être homogène. Des opinions divergentes, des intérêts contradictoires se croisaient au sein de ses rangs. Certains gardaient une loyauté sincère envers le roi, rêvant d’un régime constitutionnel tempéré, tandis que d’autres, plus radicaux, voyaient dans la Garde Nationale un instrument de la révolution, un moyen de faire pression sur la monarchie et d’obtenir des réformes plus profondes.

Lafayette, son commandant en chef, se trouvait pris dans un dilemme déchirant. Il voulait maintenir l’ordre, préserver la monarchie, mais il était aussi un fervent partisan des idées nouvelles. Son prestige, sa popularité étaient immenses, mais sa tâche s’avérait herculéenne. Il devait dompter une bête aux multiples facettes, la contrôler sans l’étouffer, la guider sans la trahir.

La fidélité incertaine

Le roi, quant à lui, regardait cette force nouvelle avec une méfiance justifiée. Il avait été contraint d’accepter sa création, mais il ne lui faisait pas entièrement confiance. Les uniformes bleus et rouges, les fusils brillants, ne dissimulaient pas l’incertitude de leur allégeance. Chaque manifestation, chaque rassemblement populaire, chaque rumeur de trouble augmentait son anxiété. Les rapports de ses espions, souvent contradictoires, alimentaient son inquiétude. Se pourrait-il que cette garde, censée le protéger, devienne son tombeau ?

Les hésitations du roi étaient compréhensibles. Autour de lui, le complot et la trahison se cachaient dans les ombres. Il se sentait isolé, cerné par des forces qui lui échappaient. La confiance était devenue un luxe qu’il ne pouvait plus s’offrir.

Les journées révolutionnaires: l’épreuve du feu

Les journées du 5 et 6 octobre 1789 marquèrent un tournant décisif. La marche des femmes sur Versailles, une véritable marée humaine, démontra la puissance incontrôlable de la révolution. La Garde Nationale, tiraillée entre sa loyauté envers le roi et sa solidarité avec le peuple, hésita. Une partie de ses membres suivirent le mouvement populaire, tandis que d’autres restèrent fidèles à leur serment royal. Ce fut une fracture profonde qui allait se creuser de jour en jour.

Cette ambivalence, cette indécision au sein de la Garde Nationale, révélèrent sa nature fragile et paradoxale. Elle n’était ni entièrement le bouclier du roi, ni le fer de lance de la Révolution. Elle oscillait entre ces deux pôles, déchirée par des forces contradictoires. Son rôle fluctuant fit d’elle un acteur majeur, imprévisible et puissant, de la Révolution française. Son attitude face à la famille royale allait devenir un indicateur précis du tournant des événements.

Le spectre de la violence

La Garde Nationale ne fut pas seulement le symbole d’une révolution populaire, mais aussi un acteur de la violence révolutionnaire. Bien que son rôle principal était de maintenir l’ordre, elle fut aussi impliquée dans plusieurs épisodes sanglants. Le contrôle de la foule, souvent incontrôlable, nécessitait des interventions musclées qui se soldèrent par des morts. L’image idyllique d’une force citoyenne, garante de la paix sociale, se craquela sous le poids des réalités sanglantes de la Révolution.

La question de la responsabilité de la Garde Nationale dans les violences révolutionnaires reste un sujet de débat parmi les historiens. Certains soulignent son rôle dans la répression des émeutes et des contre-révolutionnaires, tandis que d’autres mettent l’accent sur son inaction face à certaines brutalités. Quoi qu’il en soit, son implication dans les événements sanglants de la période ne peut être ignorée.

Un héritage ambivalent

La Garde Nationale, née d’une volonté de paix et d’ordre, devint un acteur clé de la Révolution française, son rôle oscillant entre celui de protecteur du roi et de catalyseur des événements révolutionnaires. Son héritage demeure ambigu, marqué à la fois par des moments de loyauté et de courage, mais aussi par des actions controversées et des compromissions. Elle témoigne de la complexité de cette période et de l’incertitude qui régnait alors.

La Révolution française, cette période tumultueuse qui bouleversa la France et l’Europe, fut un immense et complexe puzzle dont chaque pièce, aussi infime soit-elle, participa à la formation de l’image finale. La Garde Nationale, avec ses contradictions, ses hésitations, et ses actes de violence, fut une de ces pièces essentielles, une pièce qui, par sa propre ambiguïté, éclaire la nature chaotique et passionnée de la Révolution.