L’année 1775. Un vent glacial balayait les pavés de Paris, cinglant les visages des passants, aussi implacables que la justice royale elle-même. Dans les geôles obscures et humides, des cris étouffés se mêlaient aux lamentations des rats, une symphonie macabre qui résonnait comme un lugubre testament de l’époque. Les ombres dansaient dans les couloirs sinueux du Châtelet, théâtre de drames humains où la lumière du soleil ne pénétrait que rarement, laissant place à un règne de ténèbres perpétuelles. L’odeur âcre de la peur et de la souffrance imprégnait les murs, un parfum funeste qui marquait à jamais ceux qui franchissaient ses portes.

Dans cette atmosphère lourde et oppressante, la justice du roi Louis XVI, aussi solennelle qu’intransigeante, se manifestait par des méthodes aussi archaïques que cruelles. La torture, loin d’être un vestige du passé, était un instrument essentiel de l’enquête, un moyen barbare de forcer les aveux, peu importe l’innocence ou la culpabilité du suspect. On disait que la justice royale était aveugle, mais ceux qui connaissaient ses rouages savaient qu’elle était, en réalité, sourde à la souffrance et aveuglée par le pouvoir.

La Question Préalable: Un Début de Martyre

La « question préalable », comme on l’appelait avec un cynisme glaçant, était la première étape de ce chemin de croix. Elle consistait en une série d’interrogatoires menés sous la menace constante de la torture. Des heures, voire des jours, passaient dans un climat de tension extrême, où le moindre faux pas pouvait entraîner des conséquences désastreuses. Les juges, impassibles derrière leur toge, jouaient avec la psychologie des accusés, les poussant à la limite de l’effondrement nerveux. Le but n’était pas tant d’obtenir la vérité que de briser la volonté, de soumettre l’individu à la toute-puissance de l’État.

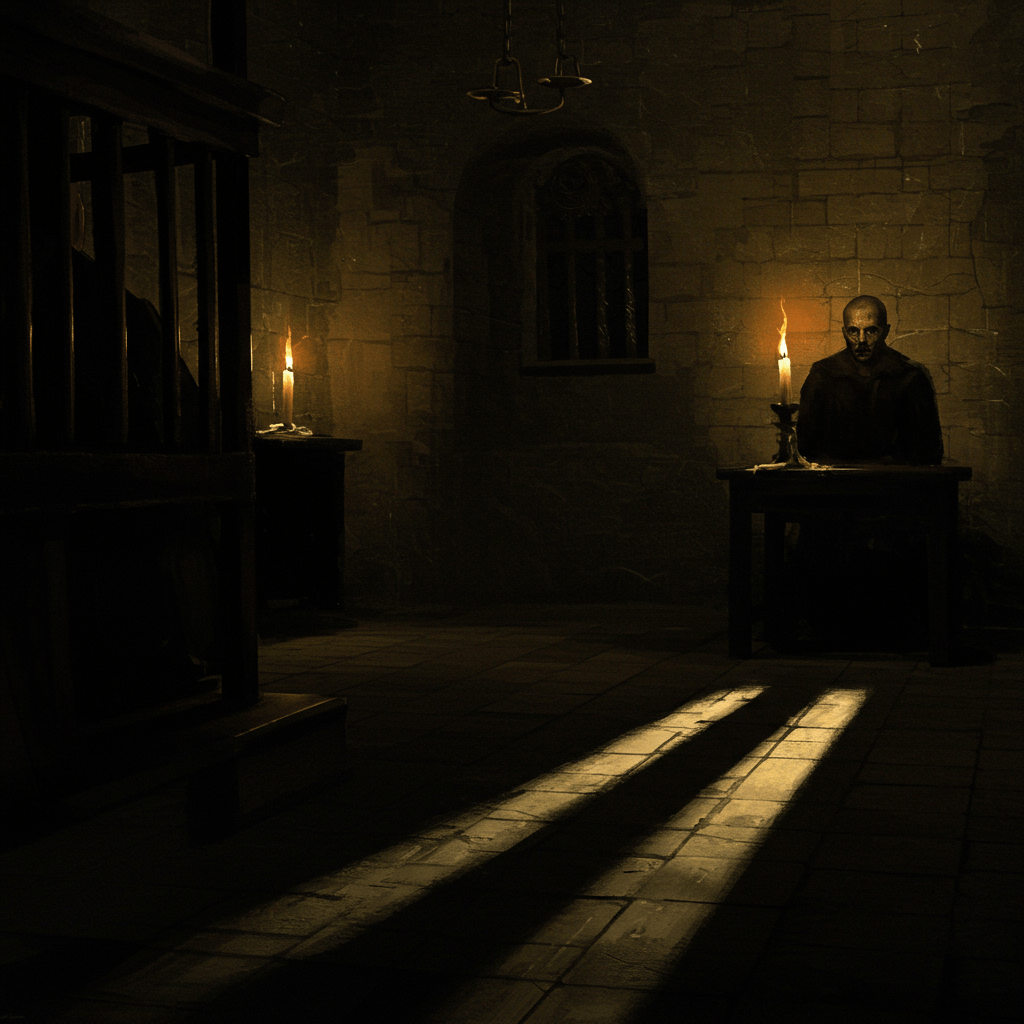

Les interrogatoires se déroulaient souvent dans des cellules exiguës, éclairées par une seule chandelle vacillante. L’accusé, épuisé et affamé, était confronté à la menace omniprésente de la torture, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête. Des cris perçants, des lamentations déchirantes, s’échappaient parfois des cachots, témoignant des horreurs qui s’y déroulaient. Les geôliers, eux-mêmes habitués à la violence, restaient impassibles, des spectres silencieux dans ce ballet macabre.

Les Instruments du Supplice: Une Galerie d’Horreurs

La panoplie des instruments de torture était aussi variée que terrifiante. La « poulie », par exemple, permettait de suspendre la victime par les poignets ou les chevilles, la laissant pendre dans le vide, jusqu’à ce que la douleur insoutenable lui arrache des aveux. La « botte », un instrument de métal serré autour de la jambe, était progressivement resserrée par des vis, broyant les os et les muscles. La « cage », une petite structure métallique où l’on enfermait les accusés, servait à les priver de sommeil et de nourriture, augmentant leur vulnérabilité physique et psychologique.

D’autres instruments plus raffinés, voire plus barbares, étaient également utilisés. La « toison », une sorte de manteau couvert de pointes, infligeait une douleur intense à la victime. La « corde », utilisée pour étrangler ou suspendre l’accusé, était un instrument de mort lent et atroce. Chaque instrument de torture possédait une particularité, une façon unique d’infliger une souffrance inouïe, de briser la volonté et d’arracher des aveux, même faux.

Les Victimes: Des Hommes et Des Femmes Brisés

Les victimes de la torture royale étaient issues de tous les milieux sociaux, des nobles aux paysans. Elles étaient accusées de crimes divers, souvent sans preuves tangibles. La torture était utilisée non seulement pour obtenir des aveux, mais aussi pour punir, pour intimider, pour asseoir le pouvoir royal. Des hommes et des femmes, brisés physiquement et moralement, quittaient les cachots du Châtelet, portant les stigmates de leur passage dans les entrailles de la justice royale.

Les témoignages des victimes, lorsqu’ils parvenaient à survivre, étaient glaçants. Ils décrivaient des heures de souffrance indicible, des douleurs insoutenables, une dégradation physique et mentale totale. Leur courage et leur résilience face à la barbarie de la justice royale restent un témoignage poignant de la résistance humaine face à l’oppression.

L’Héritage de la Torture: Une Ombre sur l’Histoire

La pratique de la torture sous le règne de Louis XVI laisse une tache indélébile sur l’histoire de France. Elle témoigne de la cruauté et de l’arbitraire d’un système judiciaire qui se réclamait pourtant de la justice et de la raison. Bien que la torture ait été officiellement abolie plus tard, son héritage continue de hanter la mémoire collective, nous rappelant les limites de l’autorité et les dangers de l’abus du pouvoir.

Les horreurs infligées dans les geôles du Châtelet et autres lieux de détention sous Louis XVI, loin d’être un simple chapitre sombre de l’histoire, constituent un avertissement permanent contre l’oubli et la répétition de telles atrocités. Le souvenir de ces victimes, anonymes pour la plupart, doit servir de leçon, un rappel constant de la nécessité de la justice, de la compassion et du respect de la dignité humaine.