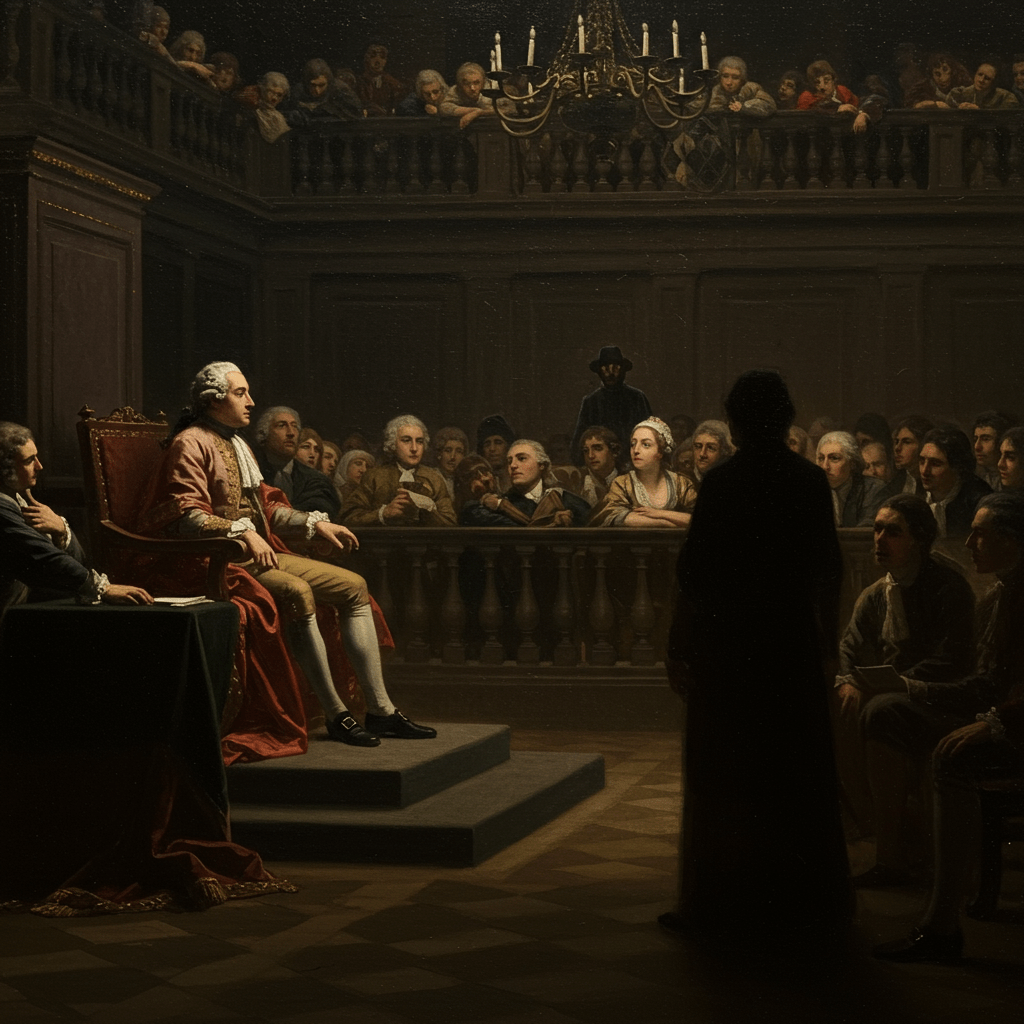

L’air âcre de la Bastille, imprégné d’humidité et de la peur des siècles, serrait le cœur. Des cris étouffés, des gémissements, des sanglots – une symphonie macabre qui résonnait à travers les murs épais et insensibles. Dans les geôles obscures, des hommes et des femmes, accusés de crimes imaginaires ou réels, attendaient leur sort, un sort souvent scellé par la torture. Mais une lueur d’espoir, ténue et vacillante, commençait à percer l’épaisse obscurité. Le règne de Louis XVI, malgré ses contradictions, allait marquer un tournant dans l’histoire sanglante de la justice française.

Le siècle des Lumières, avec ses idées révolutionnaires sur les droits de l’homme et la dignité humaine, frappait de plein fouet les fondements mêmes du système judiciaire. Des voix s’élevaient, de plus en plus nombreuses et puissantes, réclamant la fin de la pratique barbare de la torture, une pratique qui avait pendant des siècles régénéré le règne de la terreur et de l’arbitraire.

Les Lumières et l’Horreur de la Question

La question, c’est ainsi qu’on appelait la torture, ce rituel ignoble pratiqué au nom de la justice. La roue, le potence, le supplice du chevalet, autant d’instruments de souffrance imaginés par une cruauté sans limites. Des corps brisés, des esprits brisés, des aveux arrachés sous la douleur, tel était le triste bilan. Mais les philosophes des Lumières, avec leur raison froide et leur humanisme naissant, dénonçaient l’absurdité et l’inhumanité de ces pratiques. Montesquieu, Voltaire, Rousseau, leurs écrits dénonçant l’injustice et la barbarie de la torture se répandaient comme une traînée de poudre, semant le doute dans les esprits les plus conservateurs.

Louis XVI: Un Roi Divisé

Louis XVI, homme de convictions et de sensibilité, ne restait pas insensible à ces arguments. Écartelé entre la tradition et le progrès, il se retrouvait face à un dilemme déchirant. Abolir la torture, c’était s’opposer à des siècles de pratique, c’était remettre en question l’autorité royale elle-même. Cependant, la compassion qu’il portait à ses sujets, le poids des arguments des philosophes des Lumières et la pression montante de l’opinion publique le poussaient vers la réforme. C’était un chemin semé d’embûches, un chemin qui allait mettre à l’épreuve sa volonté et son courage.

Les Premières Tentatives d’Abolition

Les premières mesures d’atténuation de la torture, timides et hésitantes, commencèrent à voir le jour. Louis XVI, conseillé par des hommes éclairés, entreprit de réformer le système judiciaire, en cherchant à limiter l’usage de la torture et à privilégier des méthodes d’enquête plus justes et plus humaines. Mais le chemin était long et difficile. La résistance des magistrats conservateurs, attachés à leurs traditions, était farouche. Les pressions des nobles et des membres du clergé, qui voyaient dans la torture un instrument de pouvoir, étaient considérables. La tâche de Louis XVI ressemblait à celle de Sisyphe, condamné à rouler un rocher éternellement.

L’Échec et l’Héritage

Malgré ses efforts, Louis XVI ne réussit pas à abolir totalement la torture. Les tentatives de réforme restèrent fragmentaires et inefficaces. Le système judiciaire, gangrené par la corruption et la routine, continua à recourir à la torture, même si de façon plus discrète. Cependant, le règne de Louis XVI marque un tournant symbolique. Ses tentatives, même infructueuses, ouvrirent la voie à des changements fondamentaux. Elles semèrent les graines de la Révolution, qui allait finalement mettre fin à la barbarie de la torture une fois pour toutes.

La fin de la torture ne fut pas un acte soudain, mais un processus progressif et douloureux. Le règne de Louis XVI, malgré ses imperfections et ses contradictions, représente une étape cruciale dans cette longue et difficile bataille pour la justice et les droits de l’homme. L’ombre de la Bastille, symbole de la torture et de l’oppression, allait bientôt s’effacer devant les lumières nouvelles de la liberté et de l’égalité.