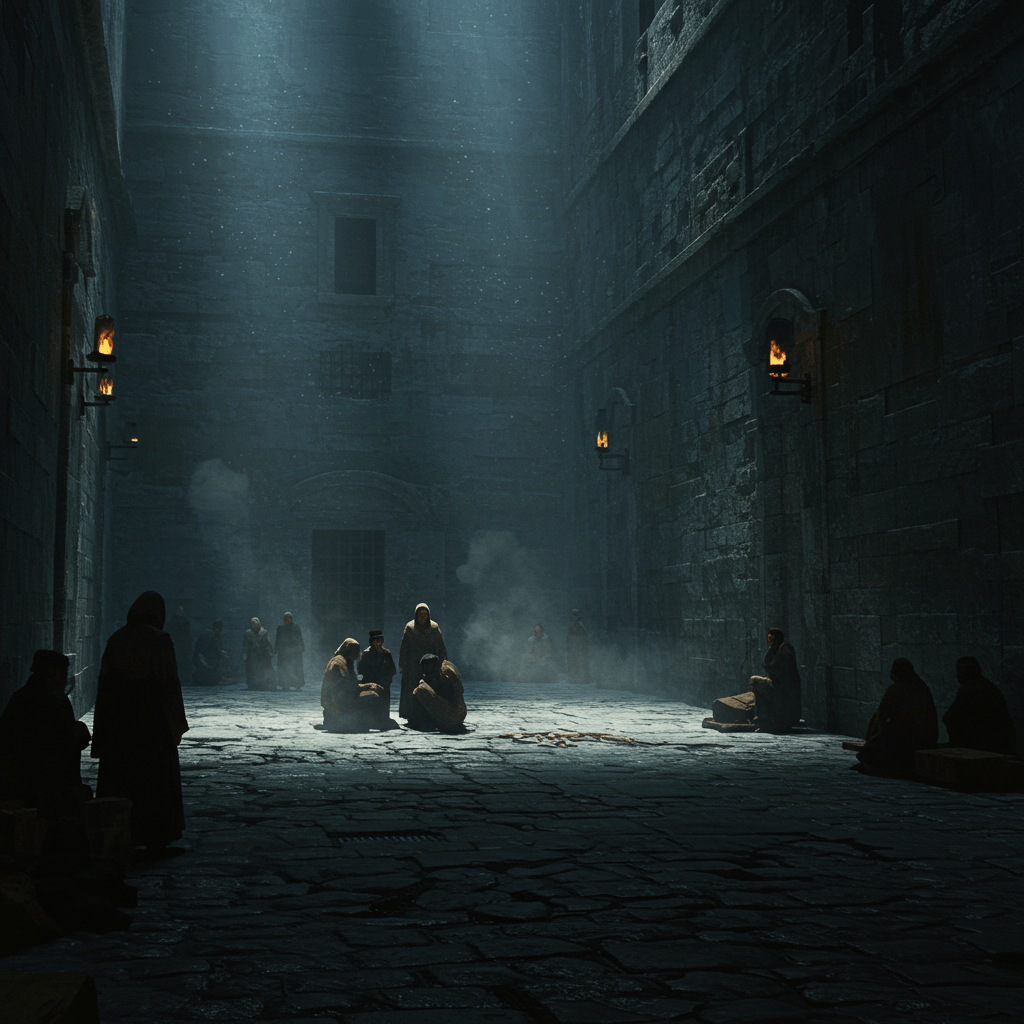

L’année 1789 approchait, lourde de menaces et de promesses. Paris, ville bouillonnante d’idées nouvelles et de ressentiments anciens, vibrait sous la tension. Dans les geôles sordides qui parsemaient la capitale, des centaines d’hommes et de femmes croupissaient, oubliés des lois et des hommes, victimes d’une justice aussi aveugle que cruelle. Mais ces prisons, ces trous noirs de la société, étaient bien plus qu’un simple symbole de l’injustice ; elles représentaient un fardeau financier colossal, un poids écrasant sur les maigres finances de Louis XVI, un poids dont le roi, aveuglé par le faste de la cour, ne mesurait pas toute l’ampleur.

Le château de Vincennes, la Bastille, la Conciergerie… autant de forteresses sinistres, aux murs épais et aux cachots humides, où la misère et la maladie régnaient en maîtres absolus. Chacun de ces établissements coûtait une fortune à entretenir : les gardiens, souvent corrompus, les réparations incessantes, la nourriture insuffisante et avariée, le tout contribuant à une dépense considérable, une dépense qui, à l’heure où la France traversait une crise économique profonde, criait au scandale.

Les geôles royales : un coût insoutenable

Le coût de la prison n’était pas seulement lié à l’entretien des bâtiments. Il englobait également les salaires des gardiens, souvent mal payés et peu scrupuleux, qui se livraient à des exactions sur les détenus. Les procès, longs et fastidieux, engloutissaient des sommes considérables. Les avocats, les notaires, les huissiers, tous participaient à cette machine infernale qui broyait les pauvres et les déshérités. Et que dire des frais médicaux, souvent inexistants ou dérisoires, qui condamnaient les prisonniers à une mort lente et atroce ?

On estime que le budget annuel consacré aux prisons royales se chiffrait à des centaines de milliers de livres, une somme astronomique à l’époque. Pourtant, l’état des prisons était lamentable. La surpopulation était telle que les détenus étaient entassés comme du bétail, dormant à même le sol, infestés de poux et de maladies. Les conditions d’hygiène étaient épouvantables, favorisant la propagation de maladies contagieuses qui décimèrent les prisonniers. Un véritable enfer sur terre, financé par l’argent du peuple, dépensé sans vergogne et sans le moindre souci pour le sort des malheureux qui y étaient enfermés.

La Bastille : symbole et fardeau

La Bastille, symbole de la tyrannie royale, incarnait à elle seule l’absurdité du système carcéral français. Ce lieu de détention, connu pour son opacité et ses sévices, était un gouffre financier. Ses travaux de maintenance, colossaux et souvent inutiles, absorbaient des sommes faramineuses. Les gardiens, nommés à des postes influents, étaient souvent des personnages véreux, enrichis par la corruption et les abus de pouvoir. Les prisonniers, pour la plupart des victimes de la justice royale, étaient soumis à des conditions de détention inhumaines.

Le coût de la Bastille dépassait de loin celui d’autres prisons de moindre importance. Il ne s’agissait pas simplement de l’entretien des bâtiments, mais aussi des salaires exorbitants des gardiens, des dépenses liées à la surveillance, et des sommes versées pour corrompre les fonctionnaires et masquer les exactions commises entre ses murs. La Bastille, paradoxalement, était un investissement coûteux pour maintenir un système d’oppression déjà chancelant.

La corruption et la gabegie

La gestion des prisons était entachée de corruption et de gabegie. Les contrats de construction et d’entretien étaient souvent truqués, les matériaux de mauvaise qualité, les travaux bâclés. L’argent public était dilapidé sans aucun contrôle, les fonctionnaires véreux s’enrichissant sur le dos des contribuables. Le roi, mal conseillé, ignorait souvent l’ampleur du problème, aveuglé par la flatterie et l’opulence de la cour.

Les deniers publics, destinés à l’amélioration des conditions de vie des prisonniers, disparaissaient dans les poches des corrompus. Les rapports sur l’état des prisons, souvent alarmants, étaient étouffés ou minimisés. La vérité, comme souvent sous l’Ancien Régime, était soigneusement occultée pour préserver les apparences et éviter de mettre en lumière les dysfonctionnements du système.

Une dette impitoyable

Le coût des prisons, combiné à d’autres dépenses extravagantes de la cour, contribua à l’endettement croissant de la France. Cet endettement, déjà considérable avant la Révolution, finit par devenir insoutenable, préparant ainsi le terrain pour les événements de 1789. Les prisons, loin d’être de simples lieux de détention, représentaient un véritable fardeau économique, un symbole de l’injustice et de la corruption qui gangrénaient le royaume.

Le peuple, accablé par les impôts et la misère, voyait son argent gaspillé dans le maintien d’un système carcéral cruel et inefficace. Cette injustice, ajoutée à de nombreuses autres, contribua à enflammer le mécontentement populaire et à précipiter la chute de la monarchie. Les prisons, ces lieux d’ombre et de souffrance, jetèrent une ombre funeste sur les dernières années du règne de Louis XVI, contribuant à son destin tragique.