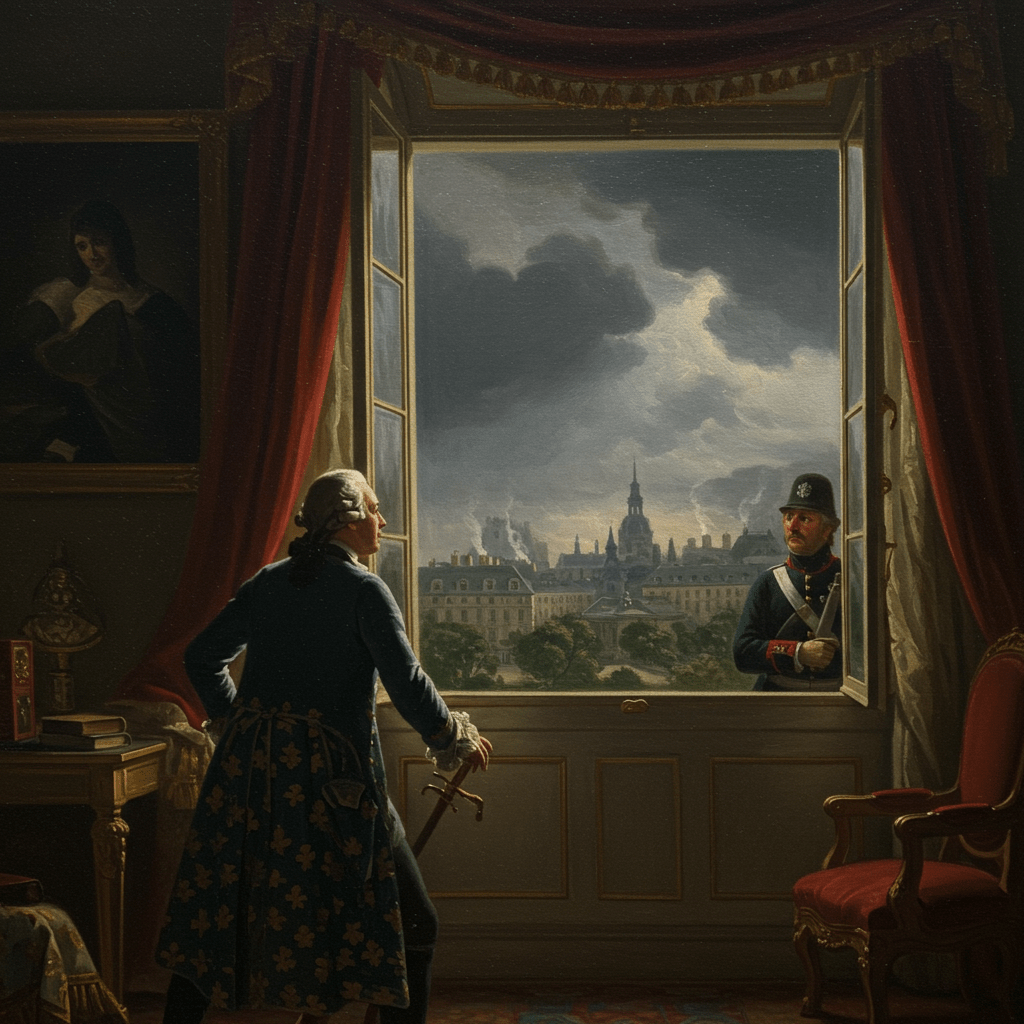

Paris, 1789. Une tension palpable étreignait la ville, aussi épaisse que le brouillard matinal qui s’accrochait aux toits pointus des maisons. Le murmure de la révolution, encore sourd, commençait à gronder, un grondement sourd qui promettait une tempête. Dans les salons dorés de Versailles, Louis XVI, roi de France et de Navarre, semblait indifférent à la menace qui se profilait à l’horizon, absorbé par ses chasses et ses loisirs. Pourtant, dans les ruelles obscures et les bas-fonds nauséabonds de la capitale, une autre histoire se tramait, une histoire tissée de fil de peur et d’espoir, une histoire où la police royale, cet instrument du pouvoir, jouait un rôle aussi ambivalent que crucial.

Le lieutenant de police de Paris, un homme à la fois cruel et pragmatique, se trouvait au cœur de ce dilemme. Il était un rouage essentiel de la machine royale, chargé de maintenir l’ordre, de réprimer les troubles et de surveiller les mouvements de l’opposition. Mais comment concilier la fidélité au roi avec la réalité d’une population de plus en plus mécontente ? La tâche était aussi complexe qu’une mécanique d’horlogerie, où chaque pièce, mal ajustée, menaçait de faire voler le tout en éclats.

Le Roi et sa Police : Une Relation Ambivalente

Louis XVI, bien qu’issu d’une lignée royale, n’était pas un monarque despotique. Il manquait de la poigne de son prédécesseur, Louis XIV, et son manque de fermeté contribuait à l’instabilité croissante du royaume. Il voyait la police comme un instrument de maintien de l’ordre, mais il était loin de comprendre la complexité de son rôle. Il ne maîtrisait pas les mécanismes de l’opinion publique, ni la virulence des sentiments qui commençaient à bouillir dans le creuset de la société française. Pour lui, la police était un outil, un simple instrument au service de sa volonté, ignorant la profonde désaffection qui s’était installée entre le peuple et la couronne.

Ses conseillers, eux, étaient plus avisés, ou du moins, prétendaient l’être. Ils comprenaient que la répression brutale ne ferait qu’exacerber la situation. Mais ils hésitaient à proposer des solutions radicales, craignant de s’attirer les foudres du roi ou de perdre leur position privilégiée à la cour. Leur indécision aggrava la crise, un silence complice qui sonna comme un glas pour la monarchie absolue.

L’Œil de la Police : Surveillance et Répression

La police royale, avec ses informateurs, ses espions et ses agents provocateurs, disposait d’un vaste réseau d’observation. Elle surveillait les salons, les cafés, les imprimeries, et même les églises, à la recherche de tout signe de dissidence. Chaque pamphlet, chaque rumeur, chaque réunion clandestine était méticuleusement enregistrée et rapportée au lieutenant de police. La répression, lorsqu’elle était mise en œuvre, était souvent expéditive et cruelle, visant à intimider et à étouffer dans l’œuf toute velléité de révolte.

Mais la police était un organisme lourd, englué dans la bureaucratie et la corruption. Les informations étaient souvent imprécises, déformées ou même totalement inventées. Les agents, souvent mal payés et mal formés, étaient tentés par la corruption, prêts à vendre des informations ou à fermer les yeux sur des activités illégales en échange d’une poignée de pièces d’or. Ce manque d’efficacité et de crédibilité rendait la tâche de la police encore plus difficile et contribuait à la montée de la défiance populaire.

Les Limites du Pouvoir Royal : La Naissance d’une Révolte

Malgré les efforts de la police, la révolution était inexorable. Le mécontentement populaire, alimenté par la misère, la faim et l’injustice, était devenu un torrent impétueux que même la répression la plus féroce ne pouvait contenir. Les pamphlets dénonçant les abus royaux et les privilèges de la noblesse se répandaient comme une traînée de poudre. Les réunions clandestines se multipliaient, organisées dans des caves obscures ou des greniers poussiéreux, hors de portée des regards indiscrets de la police.

Le roi et sa police, face à cette vague de révolte, se révélèrent impuissants. Leur autorité, jadis absolue, était désormais contestée, ébranlée par la force irrésistible de l’opinion publique. La collaboration entre le pouvoir royal et sa police, autrefois solide, se fissurait sous le poids des événements. La machine de l’État, une fois si bien huilée, commençait à grincer, les rouages se désarticulant les uns après les autres.

La Chute d’un Régime : L’Échec d’une Collaboration

La prise de la Bastille, cet événement symbolique, marqua le point de rupture définitif. La tentative désespérée de la police royale pour rétablir l’ordre se solda par un échec cuisant. Les révolutionnaires, armés d’une rage contenue pendant des siècles, se jetèrent sur les forces de l’ordre, brisant la résistance de ces derniers. La chute de la Bastille était non seulement la chute d’une prison, mais aussi la chute d’un système politique.

L’histoire de Louis XVI et de sa police est une tragédie, une illustration de la fragilité du pouvoir et de l’incapacité d’un régime à s’adapter au changement. Leur collaboration, vouée à l’échec dès le départ, se termina par la décapitation du roi et la fin de la monarchie absolue. Un chapitre sombre de l’histoire de France, un avertissement pour les générations futures.