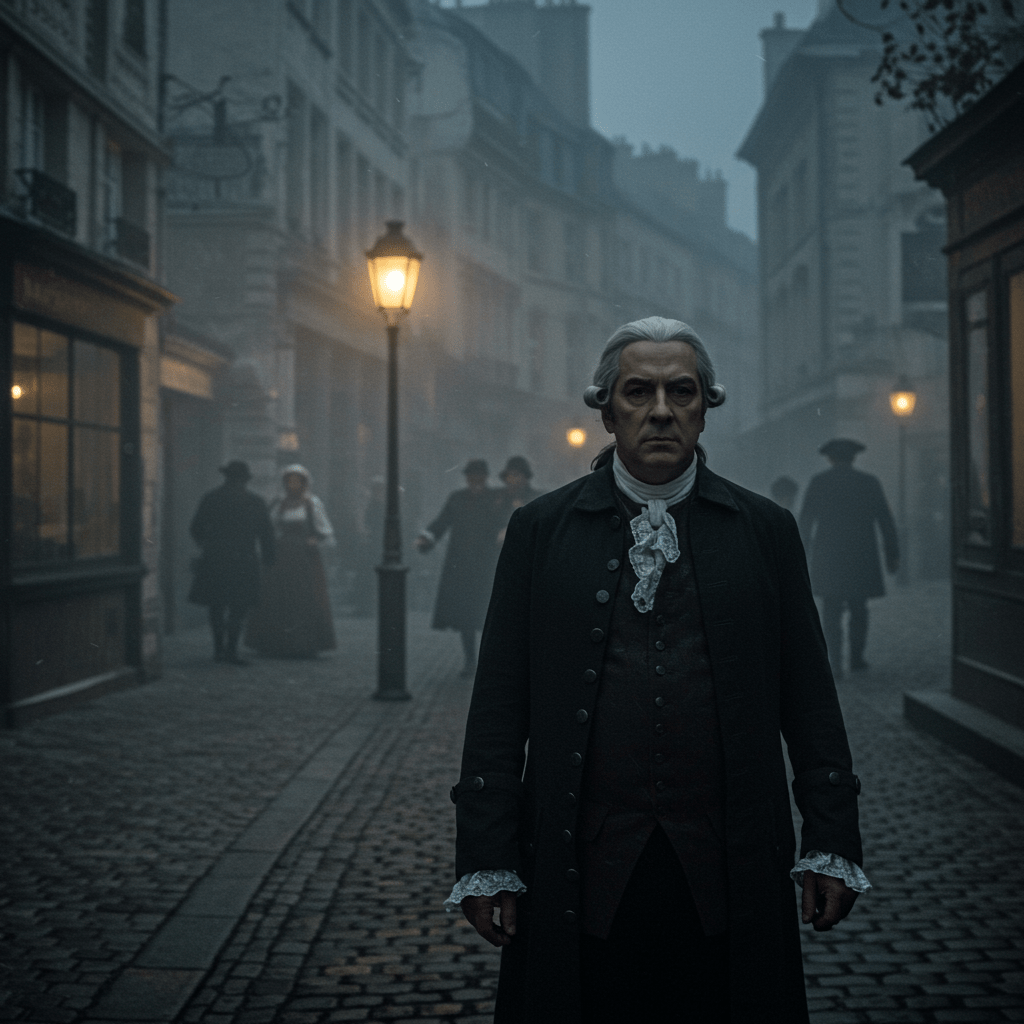

Paris, 1770. Une brume épaisse, lourde de secrets et de mystères, enveloppait la ville Lumière. Les ruelles sombres, labyrinthes sinueux où se cachaient les ombres, murmuraient des histoires de crimes et de délits, tandis que la Seine, miroir sombre reflétant les lumières vacillantes des lanternes, semblait complice des méfaits nocturnes. L’odeur âcre de la pauvreté se mêlait à celle, plus subtile, de la corruption, un parfum entêtant qui imprégnait les murs mêmes de la capitale.

Dans ce décor trouble, une figure imposante se dressait, silhouette énigmatique au cœur du pouvoir : Antoine-Marie Sartine, le lieutenant général de la police. Homme d’une ambition démesurée et d’une intelligence acérée, Sartine était le maître absolu du secret et de la répression, un marionnettiste habile tirant les ficelles d’un système complexe et souvent cruel. Son règne sur la police parisienne fut une période de changements radicaux, une époque marquée par la lutte acharnée contre le crime, mais aussi par des méthodes qui, vues aujourd’hui, frôlent la barbarie.

L’organisation de la police sous Sartine

Sartine hérita d’une institution décrépite et inefficace. Il la restructura de fond en comble, instaurant une hiérarchie rigoureuse et un système d’espionnage omniprésent. Ses informateurs, une armée invisible et insidieuse, étaient partout : dans les tavernes enfumées, les maisons closes, les salons mondains. Aucun murmure, aucun secret n’échappait à leur surveillance. Les mouchards, souvent des criminels repentis ou des marginaux, étaient payés pour rapporter la moindre information, le moindre détail susceptible de servir à la répression. Sartine, avec une minutie diabolique, tissait une toile d’espionnage qui enserrait la ville dans un étau implacable.

Les méthodes de répression

La répression sous Sartine était impitoyable. La torture, bien que officiellement interdite, était pratiquée régulièrement pour arracher des aveux. Les prisons, des lieux sordides et insalubres, étaient surpeuplées et les détenus étaient soumis à des conditions de vie inhumaines. Les peines, souvent disproportionnées, étaient infligées sans ménagement. La peine de mort, omniprésente, était une réalité quotidienne. L’échafaud, symbole de la puissance royale et de la terreur policière, se dressait comme un monument sinistre au cœur de la capitale, un spectacle macabre qui servait à rappeler aux Parisiens la toute-puissance de Sartine et du roi.

Les ennemis de Sartine

L’omnipotence de Sartine ne manquait pas de susciter jalousie et rancœur. Il se fit de nombreux ennemis parmi la noblesse, les financiers et même au sein du gouvernement. Ses méthodes brutales et sa soif de pouvoir provoquaient le mécontentement et attisaient les rumeurs. Des complots, plus ou moins avérés, étaient ourdis contre lui, mettant en péril sa position et le forçant à une vigilance constante. Il navigua avec habileté dans ces eaux troubles, utilisant ses réseaux d’informateurs pour déjouer les menaces et éliminer ses adversaires.

Le bilan de Sartine

Le règne de Sartine sur la police parisienne fut une période paradoxale. D’un côté, il instaura un système de répression efficace qui contribua à une baisse sensible du taux de criminalité. De l’autre, ses méthodes brutales et la nature autoritaire de son pouvoir engendrèrent un climat de peur et d’oppression. Son héritage est complexe et ambigu : a-t-il été un grand réformateur ou un tyran impitoyable ? La réponse reste à débattre, car l’histoire, comme la brume parisienne, voile souvent la vérité.

La disparition de Sartine laissa derrière elle un vide immense. Son système, pourtant efficace, se brisa progressivement, laissant la place à de nouvelles formes de criminalité et de désordre. L’ombre de Sartine, Maître du Secret et de la Répression, continua de planer sur Paris, un souvenir impérissable d’une époque où le pouvoir et la peur régnaient en maîtres absolus. Son œuvre, aussi controversée qu’elle soit, marque à jamais l’histoire de la police française.