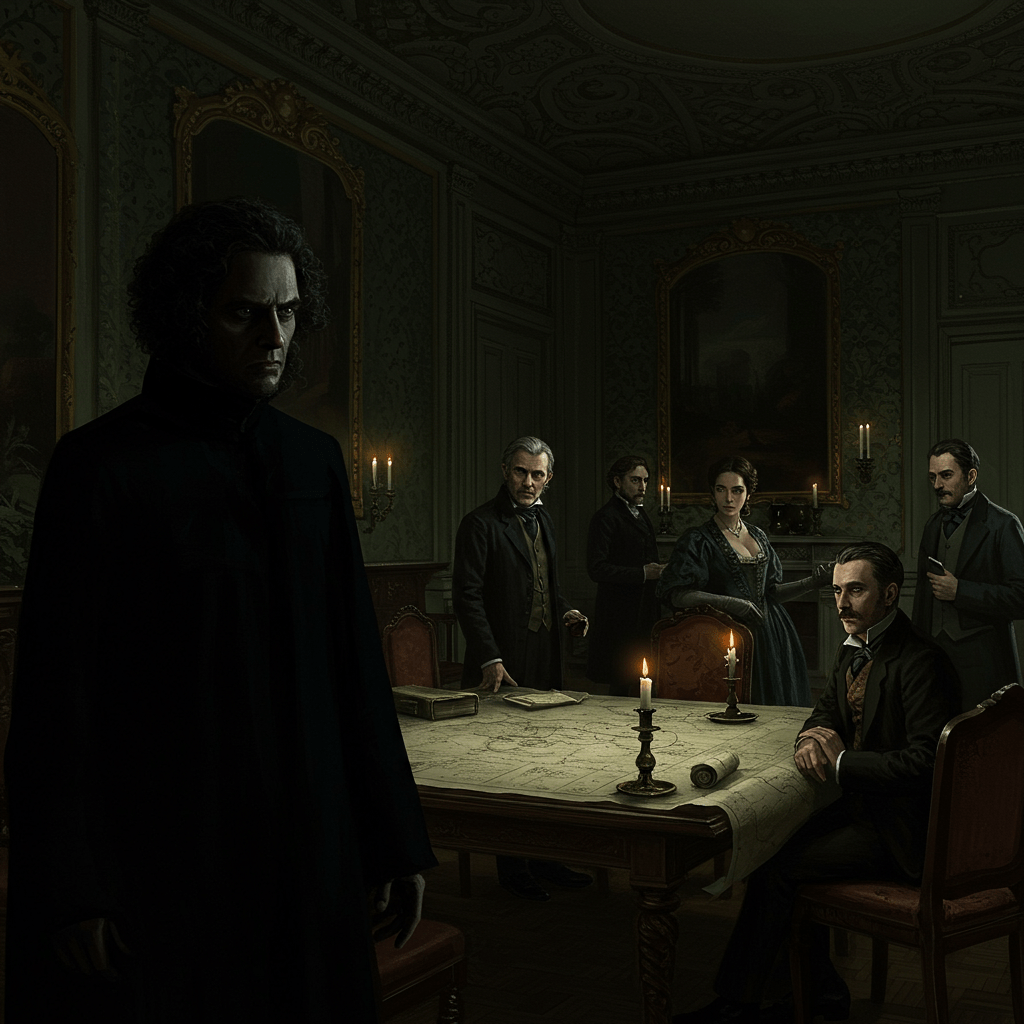

Paris, l’an VI de la République. Une pluie fine et froide balayait les pavés, tandis que les silhouettes furtives des citoyens se hâtaient de regagner leurs logis. L’ombre de la Terreur, bien que prétendument révolue, planait encore lourdement sur la ville. Le Directoire, successeur fragile de la Convention, tâchait de maintenir un semblant d’ordre, mais la menace d’une nouvelle vague de violence, subtile et insidieuse, se faisait sentir. On murmurait dans les salons, on chuchotait dans les tavernes : le spectre de Fouché, le ministre de la Police, hantait les nuits de la République.

Ce n’était plus le règne de la guillotine, du moins pas ouvertement. La révolution avait dévoré ses enfants, mais elle continuait à nourrir une soif insatiable de contrôle. Sous le masque de la sécurité publique, une nouvelle forme de terreur s’installait, une terreur sournoise et efficace, tissée de dénonciations anonymes, d’arrestations nocturnes, et de disparitions inexpliquées. Les opposants, républicains modérés, royalistes convaincus, ou simples citoyens soupçonnés de dissidence, vivaient sous la menace constante du regard implacable de Fouché.

La toile d’araignée fouchienne

Joseph Fouché, cet homme énigmatique et manipulateur, avait bâti un réseau d’informateurs omniprésent, une véritable toile d’araignée tissée à travers tout le pays. Ses agents, souvent d’anciens révolutionnaires, étaient infiltrés dans tous les milieux, des clubs politiques aux salons mondains, des ateliers d’artisans aux maisons closes. Ils écoutaient, observaient, rapportaient le moindre murmure, la moindre divergence d’opinion. Le moindre mot pouvait se transformer en accusation capitale.

L’efficacité de ce système reposait sur une discrétion absolue. Contrairement à la Terreur de Robespierre, la répression fouchienne évitait les grands spectacles de la guillotine. Les arrestations étaient menées dans le secret, les procès sommaires et souvent expéditifs, les condamnations prononcées sans tambour ni trompette. Les opposants disparaissaient, engloutis par les profondeurs du système, sans laisser de trace, ou presque.

Les techniques de la terreur silencieuse

L’arsenal répressif de Fouché était aussi varié que subtil. La surveillance constante était le pilier de son système. Des mouchards se cachaient partout, dans les cafés, les théâtres, les églises. Les lettres étaient interceptées, les conversations épiées. La censure était omniprésente, étouffant toute voix discordante. Les journaux étaient soumis à une stricte surveillance, les pamphlets interdits. On ne pouvait plus parler librement de la politique, sous peine de sévères représailles.

Mais la terreur fouchienne ne se limitait pas à la surveillance. Elle utilisait également la manipulation, la propagande, et la désinformation. Des rumeurs étaient habilement distillées, des fausses accusations lancées, pour semer la confusion et la suspicion. Les ennemis de la République étaient décrits comme des monstres, des traîtres à la nation, afin de justifier les actions répressives. La peur était l’arme la plus puissante de Fouché.

La résistance et ses conséquences

Malgré la terreur omniprésente, une résistance opiniâtre persistait. De petits groupes d’opposants, royalistes ou républicains modérés, tentaient de déjouer la surveillance, de diffuser des tracts clandestins, de préparer des complots. Mais la répression était implacable. Les réseaux étaient démantelés, les complots déjoués, les résistants arrêtés, emprisonnés, ou exécutés dans le plus grand secret.

La résistance, bien que courageuse, était souvent vaincue par la puissance du système fouchien. La paranoïa s’installait dans tous les esprits. Les amis se méfiaient des amis, les voisins se dénonçaient. La société française était profondément divisée, rongée par la peur et la méfiance. L’atmosphère était lourde, oppressante, saturée d’une angoisse latente.

L’héritage ambigu de Fouché

Le système de terreur mis en place par Fouché sous le Directoire laissait un héritage ambigu. Si l’on peut condamner la brutalité de ses méthodes, il faut reconnaître son efficacité dans le maintien d’un certain ordre, fragile mais réel, dans une France encore déchirée par les guerres de la Révolution. Fouché, maître de la manipulation et du secret, a su exploiter les faiblesses du Directoire et les peurs de la population pour asseoir son pouvoir.

Son ombre, ainsi, continue de planer sur l’histoire de la France, comme un rappel constant des sombres et complexes mécanismes du pouvoir et de la répression. La méthode fouchienne, avec sa discrétion et son efficacité, demeura un modèle pour les régimes autoritaires, un avertissement sur les dangers de la surveillance omniprésente et de la terreur silencieuse. L’histoire retient le nom de Fouché comme celui d’un homme qui, dans l’ombre, a façonné une époque.