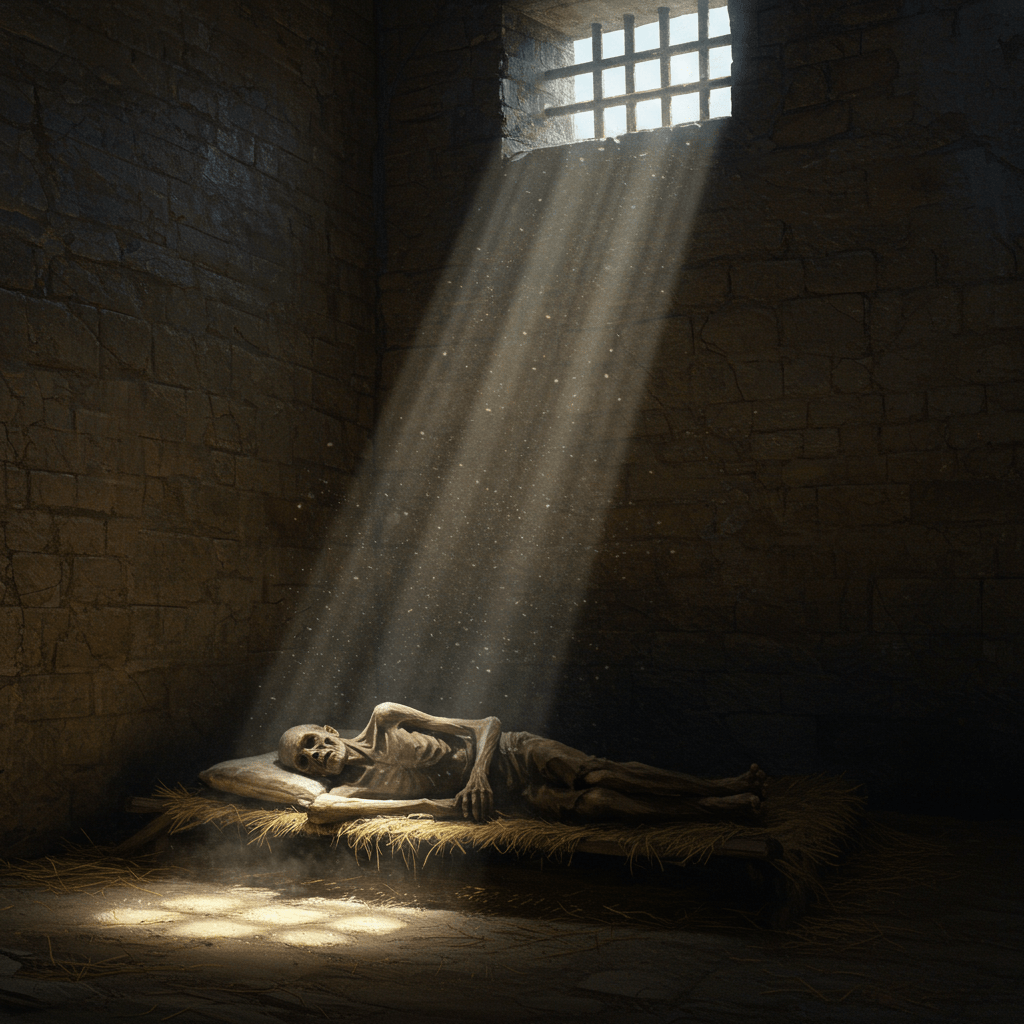

Les murs de pierre, épais et froids, semblaient respirer la misère et la maladie. Le crépuscule, filtrant à travers les minuscules fenêtres grillagées de la prison de Mazas, peignait les cellules d’une ombre sinistre, accentuant les ombres projetées par les détenus, squelettiques figures aux yeux creux. L’air, épais et vicié, était saturé d’une odeur pestilentielle, un mélange suffocant de sueur, d’excréments et de maladie. Dans cet enfer terrestre, la mort rôdait, silencieuse et implacable, fauchant ses victimes avec une cruauté sans nom. Le Second Empire, avec son faste et son opulence, ignorait largement le calvaire infligé à ceux qui pourrissaient dans les geôles du régime.

La mortalité carcérale, sous le règne de Napoléon III, était un véritable fléau. Loin des fastes de la cour, dans l’ombre des prisons surpeuplées et insalubres, des hommes et des femmes succombaient quotidiennement à la maladie, à la faim, ou tout simplement au désespoir. Les conditions de détention, épouvantables, étaient un terreau fertile pour les épidémies. Le typhus, le choléra, la dysenterie et la tuberculose se propageaient comme une traînée de poudre, décimant les populations carcérales avec une effrayante rapidité. L’absence de soins médicaux adéquats, voire leur totale absence dans certains établissements, condamnait les détenus à une mort lente et douloureuse.

La médecine carcérale : une parodie de soins

Les médecins, lorsqu’ils existaient, étaient souvent débordés, mal équipés et confrontés à des conditions de travail déplorables. Leur rôle se limitait souvent à constater les décès, plutôt qu’à soigner les malades. Les médicaments étaient rares et de qualité douteuse. Les traitements étaient rudimentaires, voire archaïques, et ne pouvaient lutter contre la virulence des maladies qui décimaient les prisons. L’hygiène était inexistante, voire délibérément ignorée. Les cellules, surpeuplées, étaient de véritables nids à microbes, où la maladie se propageait inexorablement. Le manque d’aération, l’absence d’eau potable et l’insuffisance alimentaire affaiblissaient les détenus, les rendant plus vulnérables aux infections.

La surpopulation carcérale : un facteur aggravant

La surpopulation carcérale était un facteur majeur de la mortalité en prison. Les cellules, conçues pour accueillir un seul individu, étaient souvent occupées par plusieurs détenus, contraints de partager un espace exigu et insalubre. Ce surpeuplement facilitait la propagation des maladies, accentuant la promiscuité et la promiscuité. Le manque d’espace et les conditions d’hygiène déplorables contribuaient à l’apparition et à la propagation de maladies infectieuses, transformant les prisons en véritables foyers d’épidémies. La promiscuité forcée engendrait également des tensions, des conflits et une violence latente, aggravant la souffrance des détenus déjà affaiblis par la maladie et la malnutrition.

La faim et la malnutrition : des tueurs silencieux

La faim et la malnutrition étaient des tueurs silencieux, sapant les forces des détenus et les rendant plus vulnérables aux maladies. Les rations alimentaires étaient souvent insuffisantes et de mauvaise qualité, ne fournissant pas les nutriments nécessaires pour maintenir une bonne santé. La nourriture, avariée et contaminée, contribuait à propager les infections intestinales, aggravant l’état de santé des prisonniers. L’affaiblissement physique et la dénutrition favorisaient l’apparition de maladies opportunistes, augmentant considérablement le taux de mortalité. La faim, en plus de ses conséquences physiques, engendrait un désespoir profond, accentuant la souffrance morale des détenus.

Le désespoir et la mort : une fin prématurée

Le désespoir, fruit de l’enfermement, de la maladie et de la faim, était un facteur aggravant de la mortalité carcérale. Privés de liberté, de dignité et d’espoir, les détenus abandonnaient souvent la lutte pour la survie. La dépression et le désespoir, alliés à la maladie, précipitaient leur mort. La solitude et l’isolement, exacerbés par les conditions de détention, accentuaient le sentiment d’abandon et de désespoir, conduisant certains détenus au suicide, cherchant ainsi une libération dans la mort.

Les chiffres officiels, bien souvent sous-estimés, ne reflétaient qu’une partie de la réalité. Derrière les statistiques froides et impersonnelles se cachaient des destins brisés, des vies fauchées prématurément dans l’ombre des prisons impitoyables du Second Empire. L’histoire de ces oubliés, de ces victimes de la négligence et de l’indifférence, reste à écrire, une histoire sombre et terrible, un témoignage poignant de la cruauté humaine.

Au cœur de cette obscurité, l’ombre de la mort planait, omniprésente, constante, rappelant sans cesse la fragilité de la vie et l’inhumanité du système carcéral de l’époque. Un cri silencieux, étouffé par les murs de pierre, s’élève encore aujourd’hui, un témoignage poignant du calvaire enduré par des milliers d’hommes et de femmes, victimes innocentes d’un système défaillant et cruel.