L’année est 1832. Une brume épaisse, lourde de la senteur âcre des égouts parisiens et du renfermé des prisons, enveloppe la Conciergerie. Derrière les murs de pierre grise, un théâtre d’ombres et de souffrances se joue, loin des regards indiscrets de la société. Ici, la maladie n’est pas une simple infortune, mais un compagnon fidèle de la misère et de l’incarcération. Elle rôde dans les couloirs froids et humides, s’insinuant dans les poumons fragilisés par la faim et le manque d’hygiène, propageant la mort comme une ombre maléfique.

Les cellules, surpeuplées et exiguës, ressemblent à des tombeaux anticipés. Des hommes et des femmes, victimes de la pauvreté, de la faim, ou des injustices d’un système judiciaire défaillant, y croupissent, livrés à leur sort et à la précarité des soins médicaux. Les cris rauques de la souffrance, les toux incessantes, le silence pesant des mourants composent une symphonie macabre, un témoignage poignant de l’abandon et de la négligence dont souffrent les détenus.

La médecine, une science balbutiante

La médecine carcérale de cette époque, encore balbutiante, est un véritable paradoxe. Alors que la science médicale fait ses premiers pas vers la compréhension des maladies infectieuses, les prisons restent des foyers de contamination, des lieux où la propagation des épidémies est facilitée par l’insalubrité et le manque de ventilation. Les médecins, souvent dépassés par l’ampleur de la tâche et les moyens dérisoires mis à leur disposition, se retrouvent impuissants face à la morbidité et à la mortalité élevées. Leur savoir se limite souvent à des pratiques empiriques, des remèdes traditionnels, et à la saignée, une pratique aussi dangereuse qu’inutile dans la plupart des cas.

Les traitements sont rudimentaires, les médicaments rares et chers. L’hygiène est quasi inexistante. Les maladies les plus courantes, comme la dysenterie, le typhus et la tuberculose, fauchent des vies à un rythme effroyable. Les plaies, conséquences de bagarres ou de mauvais traitements, suppurent et s’infectent, aggravant encore l’état déjà précaire des détenus. L’absence de séparation entre les malades et les personnes saines contribue à la propagation rapide des maladies. Les rats et les insectes pullulent, transportant germes et maladies.

L’hygiène, une notion absente

L’absence d’hygiène est un facteur majeur de la propagation des maladies dans les prisons. Les cellules, sombres et mal aérées, sont rarement nettoyées. L’eau, souvent souillée, est une source constante d’infections. Les vêtements des prisonniers, sales et infestés de poux, contribuent à la propagation de maladies parasitaires. La promiscuité, la malnutrition et la fatigue affaiblissent les défenses immunitaires, rendant les détenus particulièrement vulnérables aux infections. L’absence de latrines fonctionnelles transforme les lieux de détention en véritables égouts à ciel ouvert, accentuant encore la propagation des maladies infectieuses.

Les surveillants, souvent eux-mêmes issus des milieux populaires et sans formation sanitaire, sont impuissants à faire respecter les rares règles d’hygiène. Ils sont dépassés par le nombre de détenus et les conditions de travail pénibles. La corruption et le manque de ressources aggravent davantage la situation. Chaque jour, la survie des détenus dépend d’un fragile équilibre entre la chance et le hasard.

La résistance et l’espoir

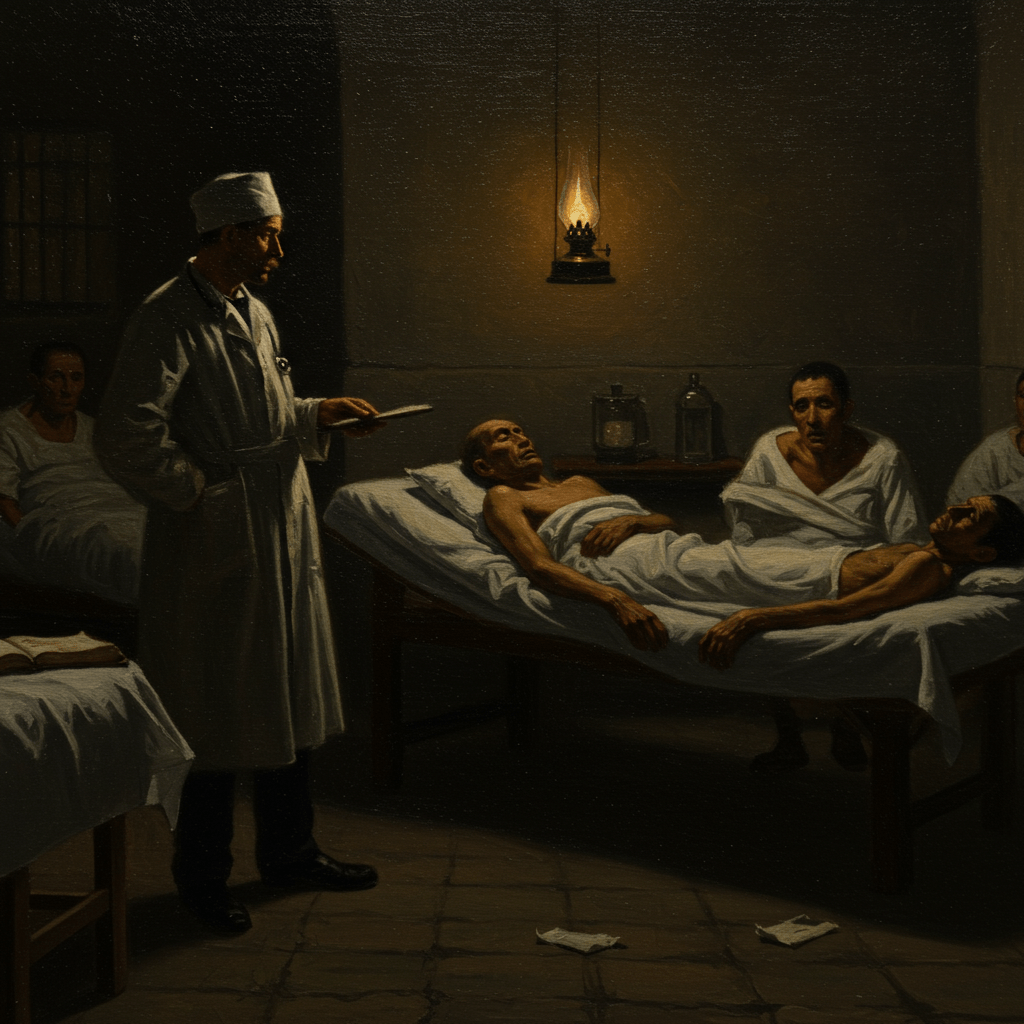

Malgré les conditions épouvantables, une lueur d’espoir persiste. Des médecins dévoués, animés par un sentiment de compassion, tentent, avec des moyens limités, de soulager la souffrance des prisonniers. Ils improvisent, réinventent, cherchant des solutions face à l’insuffisance des ressources et des moyens. Ils sont des sentinelles silencieuses, combattant contre la maladie et l’indifférence du monde extérieur. Leurs actions, souvent anonymes et méconnues, représentent un acte de résistance, un témoignage de l’humanisme face à la barbarie.

Des initiatives privées, menées par des associations caritatives, commencent à émerger. Des dons de nourriture, de vêtements et de médicaments permettent d’améliorer légèrement les conditions de vie des détenus. Ces initiatives, bien que fragiles, représentent un espoir pour les plus démunis. Elles sont le témoignage d’une prise de conscience naissante de l’importance de l’hygiène et des soins médicaux en milieu carcéral. Elles constituent les premières pierres d’un long chemin vers une amélioration des conditions de vie des prisonniers.

Les premières réformes

Vers la fin du XIXe siècle, les premières réformes timides commencent à apparaître. La prise de conscience des conditions sanitaires déplorables dans les prisons conduit à des initiatives pour améliorer l’hygiène et les soins médicaux. La construction de nouvelles prisons, mieux conçues et aérées, permet de réduire la propagation des maladies. L’amélioration de l’alimentation et de l’hygiène contribue à renforcer la résistance des détenus aux infections. La formation du personnel médical et des surveillants est encouragée, améliorant la qualité des soins prodigués. Bien que ces progrès restent fragmentaires et inégaux selon les établissements, ils marquent une étape importante dans l’évolution de la médecine carcérale.

Cependant, le chemin vers une médecine carcérale digne de ce nom est encore long et semé d’embûches. Les inégalités sociales, le manque de ressources et l’indifférence persistent. Le combat pour une meilleure santé en prison continue, et représente toujours un défi de taille pour la société.

Les ombres de la Conciergerie, les cris de la souffrance et le silence des morts continuent d’évoquer l’histoire douloureuse de la médecine carcérale du XIXe siècle, rappelant à jamais l’importance de l’hygiène, des soins et de la dignité pour tous, même derrière les barreaux.