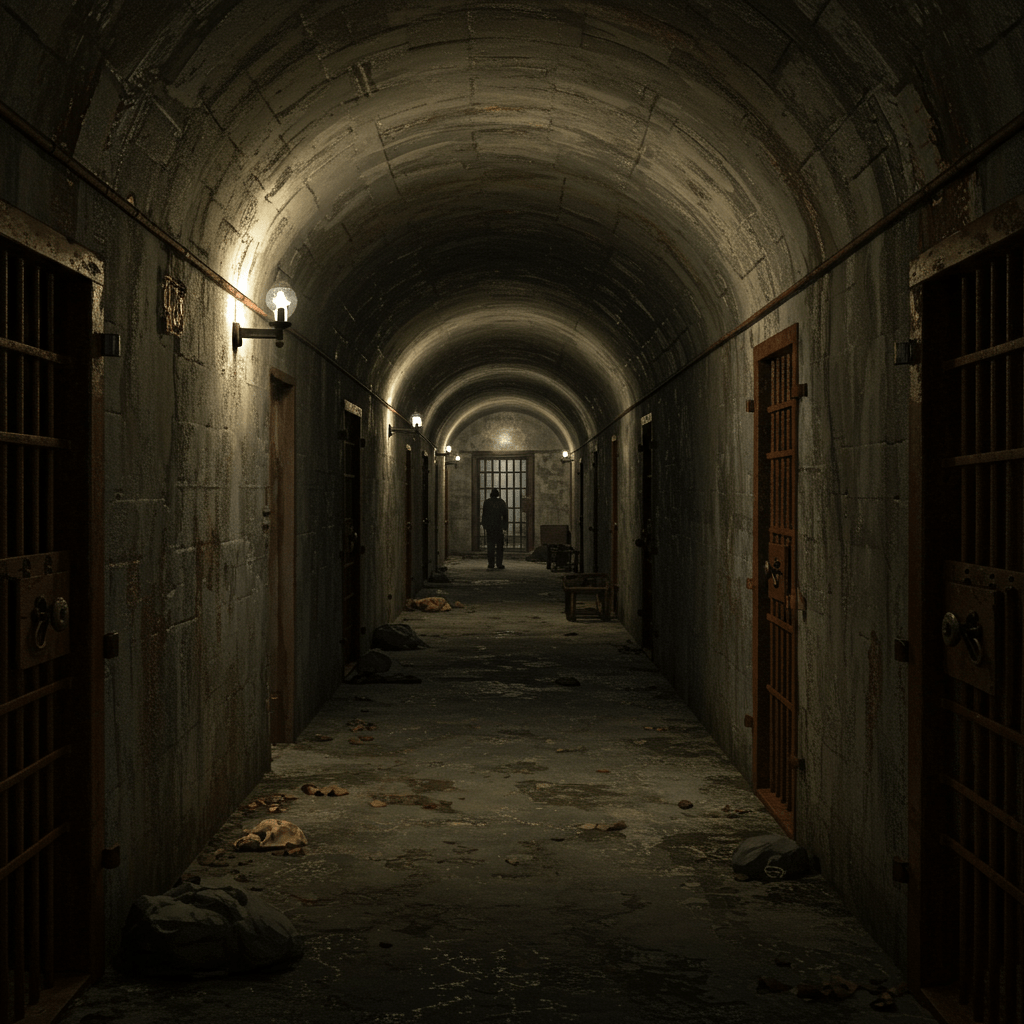

L’année est 1848. Une pluie fine et froide s’abat sur Paris, léchant les murs humides de la prison de Bicêtre. L’air, épais et nauséabond, s’infiltre dans les cellules sordides, emportant avec lui les effluves pestilentiels de la maladie et de la misère. Des cris rauques, des soupirs étouffés, des râles de mort se mêlent au grondement sourd de la ville, un contrepoint macabre à la révolution qui gronde en dehors de ces murs de pierre. À l’intérieur, c’est une autre révolution, plus silencieuse, plus lente, plus implacable qui se joue : celle de la survie face à l’insalubrité, un combat quotidien pour chaque détenu, un défi permanent pour les gardiens eux-mêmes.

Les murs, noircis par la fumée et l’humidité, semblent suinter une crasse tenace, imprégnée des larmes et du désespoir de générations de prisonniers. Dans les couloirs étroits et sinueux, l’obscurité règne en maître, seule percée par les lueurs vacillantes des lanternes, mettant en valeur l’état déplorable des lieux. Des rats, audacieux et gras, sillonnent les passages, se faufilant entre les pieds des détenus, symboles vivants de la décomposition qui ronge l’établissement.

La Contagion Insidieuse

La promiscuité, inhérente à la vie carcérale, est une alliée de choix pour les maladies infectieuses. La tuberculose, la typhoïde, le typhus : ces fléaux fauchent les prisonniers sans distinction de rang ou de crime. Les cellules, surpeuplées, sont de véritables nids à microbes. Les lits de paille, infestés de puces et de poux, transmettent leurs hôtes indésirables d’un corps à l’autre, favorisant la propagation des épidémies. Le manque d’hygiène, l’absence d’aération et l’insuffisance d’eau potable contribuent à créer un environnement propice à la propagation des maladies, transformant la prison en un véritable foyer de contagion.

Les rares soins médicaux sont rudimentaires et souvent inefficaces. Les médecins, surchargés et débordés, peinent à faire face à l’ampleur du problème. Leur arsenal thérapeutique est limité, et les remèdes, souvent inefficaces, n’arrivent pas à enrayer la progression des maladies. Les prisonniers, affaiblis par la faim et la maladie, sont livrés à leur triste sort, attendant la mort avec une résignation presque désespérée.

Le Combat de l’Administration

Face à cette situation catastrophique, l’administration pénitentiaire tente, avec une efficacité discutable, de mettre en place des mesures d’hygiène. Des directives sont émises, des réglementations sont établies, mais leur application reste souvent lettre morte. Le manque de moyens, l’inertie des gardiens, et la résistance des prisonniers eux-mêmes, entravent les efforts de réforme. Des programmes de désinfection sont lancés, mais leur impact reste limité. L’absence de formation adéquate des gardiens et le manque de matériel adéquat entravent l’efficacité des mesures prises.

Les efforts de quelques administrateurs éclairés, soucieux du bien-être des détenus, sont souvent contrecarrés par le manque de volonté politique, l’absence de moyens financiers, et la résistance des conservateurs, attachés à un système carcéral archaïque et cruel. La lutte pour l’amélioration des conditions d’hygiène en prison est un combat de tous les instants, une bataille sans fin contre la négligence, l’indifférence et la fatalité.

Les Réformes Timides

Au fil des années, de timides réformes sont mises en œuvre. Des améliorations dans l’alimentation, une meilleure ventilation des cellules, et la mise en place de systèmes d’évacuation des eaux usées, marquent des progrès, quoique lents et insuffisants. La construction de nouvelles prisons, plus spacieuses et mieux conçues, est envisagée, mais la réalisation de ces projets est souvent freinée par le manque de ressources financières. De nouvelles techniques de désinfection sont expérimentées, mais leur efficacité reste souvent à prouver.

L’éducation sanitaire des détenus est également envisagée, mais elle se heurte à la résistance des prisonniers, incrédules et sceptiques face à ces nouvelles pratiques. Le changement des mentalités s’avère être un processus long et difficile. La mise en place d’un système de contrôle sanitaire rigoureux se révèle essentielle, mais la tâche est immense, et les résultats restent encore loin d’être à la hauteur des attentes.

L’Ombre de la Maladie

Malgré les efforts déployés, l’ombre de la maladie continue de planer sur les prisons françaises. Les épidémies restent fréquentes, et la mortalité carcérale demeure élevée. La lutte pour l’hygiène en prison est un combat incessant, un marathon contre la saleté, la maladie, et la mort. Le chemin à parcourir est encore long, et les obstacles nombreux. Mais la prise de conscience progressive des autorités et de l’opinion publique laisse entrevoir un espoir, même si la route vers un système carcéral plus humain et plus salubre reste encore semée d’embuches.

Le crépuscule s’abat sur Bicêtre, jetant de longues ombres sur les murs chargés d’histoire et de souffrance. La pluie continue de tomber, lavant les pierres, mais incapable d’effacer les stigmates d’une époque où l’enfermement rimait trop souvent avec la maladie et la mort. Le combat pour l’hygiène carcérale, loin d’être terminé, demeure un enjeu crucial, un témoignage poignant de la fragilité de la vie et de la persistance de l’espoir, même au cœur des ténèbres.