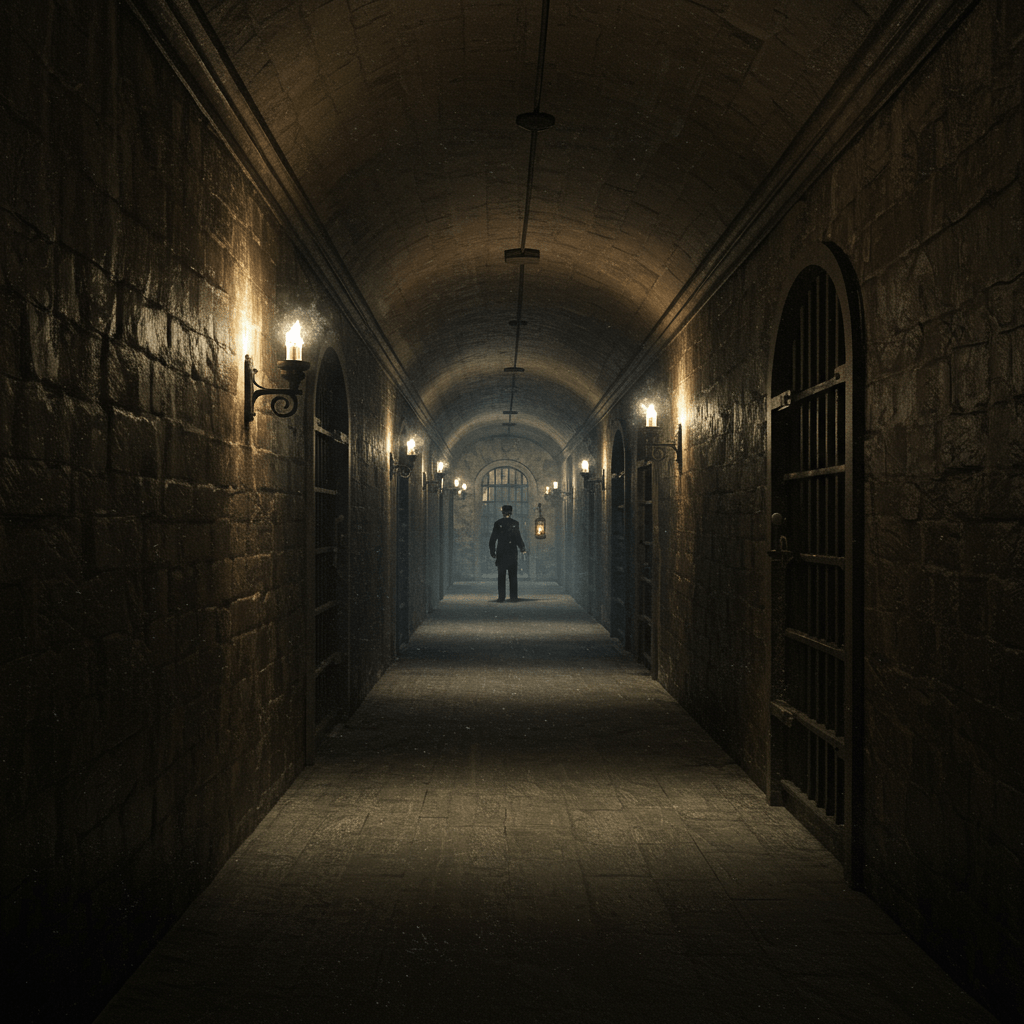

L’année est 1830. Un vent de révolution souffle sur la France, balayant les derniers vestiges de la monarchie. Mais tandis que les barricades s’élèvent dans les rues de Paris, une autre bataille, plus silencieuse, plus sournoise, se joue derrière les murs épais des prisons royales. C’est l’histoire d’une lutte acharnée, celle de la sécurité carcérale contre l’ingéniosité des détenus, un duel incessant entre les dispositifs de surveillance et la volonté de liberté. Les cachots, sombres et froids, abritent des âmes tourmentées, mais aussi des esprits brillants, capables d’imaginer des évasions audacieuses, des plans complexes qui défient l’imagination. L’évasion, le mot murmurait ses promesses dans les couloirs, une lueur d’espoir dans l’obscurité profonde des cellules.

Les geôliers, quant à eux, hommes rudes et endurcis par les années de service, étaient constamment en alerte. Ils connaissaient l’astuce des prisonniers, leurs ruses, leurs subterfuges. Chaque cellule, chaque corridor, chaque porte était une pièce d’un gigantesque jeu d’échecs, où la victoire se jouait au prix d’une vigilance implacable. Leur adversaire était invisible, tapi dans les ombres, une menace insidieuse qui pouvait surgir à tout instant. La sécurité des prisons françaises, en ce temps-là, était un tissu complexe tissé de fer, de bois, et de vigilance humaine, un système fragile face à la détermination inébranlable de ceux qui cherchaient à s’enfuir.

Les murs de pierre et les serrures de fer

Les prisons françaises du XIXe siècle, loin des images romantiques que l’on pourrait se faire, étaient des lieux d’une austérité implacable. Des murs de pierre épais, des portes de fer cloutées, des fenêtres grillagées, autant de barrières physiques conçues pour empêcher toute tentative d’évasion. La Conciergerie, tristement célèbre pour avoir abrité les victimes de la Terreur, illustrait parfaitement cette rigueur sécuritaire. Ses cachots sombres et humides, ses couloirs labyrinthiques, constituaient un véritable dédale, un piège mortel pour quiconque osait y pénétrer. Mais l’ingéniosité humaine, on le sait, est capable de surmonter les obstacles les plus imposants.

Les serrures, conçues avec le plus grand soin, étaient pourtant régulièrement déjouées. Les prisonniers, experts en crochetage, étaient capables de les manipuler avec une dextérité étonnante. Des limes rudimentaires, fabriquées à partir de morceaux de métal récupérés, servaient à affaiblir les verrous, tandis que des aiguilles improvisées permettaient de crocheter les mécanismes les plus sophistiqués. Ce n’était pas seulement une question de technique, mais aussi de patience, de persévérance, d’une volonté de fer face à la désespérance. La sécurité des prisons reposait sur la qualité de ses serrures, mais aussi sur la vigilance des gardiens, qui devaient constamment inspecter les cellules et les couloirs.

La surveillance constante et les méthodes de répression

La surveillance était omniprésente. Des rondes régulières, effectuées par les geôliers, rythmaient la vie carcérale. Chaque pas, chaque bruit, chaque murmure était scruté. Les gardiens, souvent d’anciens militaires, étaient entraînés à la vigilance et à la détection des anomalies. Ils connaissaient les signes avant-coureurs d’une évasion imminente : un trou dans le mur, un outil dissimulé, un comportement suspect. Mais au-delà de la surveillance physique, d’autres méthodes de répression étaient employées. L’isolement cellulaire, par exemple, était une arme redoutable, capable de briser la volonté des prisonniers les plus déterminés.

Les châtiments corporels, bien que de moins en moins fréquents, n’étaient pas totalement abandonnés. Les coups, les privations de nourriture, les mises au cachot, autant de moyens utilisés pour maintenir l’ordre et dissuader les tentatives d’évasion. La peur était un instrument essentiel du système carcéral. La crainte des représailles devait dissuader tout projet d’évasion, en imposant une discipline de fer et en brisant la solidarité entre les détenus. Ce système, bien que brutal, visait à assurer la sécurité de la prison, mais aussi à briser l’esprit rebelle des prisonniers.

L’ingéniosité des prisonniers et les évasions spectaculaires

Malgré la rigueur du système sécuritaire, les évasions spectaculaires n’étaient pas rares. L’histoire des prisons françaises est jalonnée de réussites audacieuses, de plans complexes mis au point par des prisonniers aussi intelligents que déterminés. Des tunnels creusés patiemment sous les murs, des cordes improvisées permettant de descendre des remparts, des déguisements élaborés, autant de stratagèmes témoignent de l’ingéniosité des détenus. Ils utilisaient tout ce qu’ils pouvaient trouver : des cuillères, des morceaux de bois, des bouts de métal, transformant des objets du quotidien en outils d’évasion.

La solidarité entre les prisonniers jouait également un rôle essentiel. Des complicités se tissaient, des alliances se formaient, permettant de mettre en place des plans d’évasion complexes et coordonnés. L’organisation secrète, la transmission discrète d’informations, la mise en place d’un réseau d’aide extérieur, autant d’éléments qui contribuaient à la réussite de certaines évasions. Ces réussites, bien que marginales par rapport au nombre total de détenus, témoignent de la complexité du défi que représentait la sécurité carcérale au XIXe siècle.

L’évolution des techniques de sécurité

Au cours du XIXe siècle, les techniques de sécurité carcérale ont progressivement évolué. L’apparition de nouvelles technologies, comme le perfectionnement des serrures et des systèmes de verrouillage, a renforcé la sécurité des prisons. De nouvelles méthodes de surveillance ont également été mises en place, avec l’utilisation de dispositifs plus sophistiqués, comme les rondes plus fréquentes et les patrouilles nocturnes renforcées. Le développement de la surveillance cellulaire par exemple a été un tournant majeur dans l’histoire de la sécurité carcérale, et a permis de mieux contrôler les détenus, et d’empêcher des évasions.

Cependant, l’ingéniosité des prisonniers a toujours su trouver des parades. La lutte entre la sécurité et l’évasion est un combat permanent, un jeu sans fin où la vigilance et l’adaptation sont les clés de la victoire. L’histoire des prisons françaises, avec ses succès et ses échecs, ses moments de tension et ses instants de suspens, reste un témoignage fascinant de ce duel incessant entre l’homme et son environnement, entre la liberté et la captivité.

Ainsi, le XIXe siècle a vu s’affronter, dans les entrailles sombres des prisons françaises, la détermination implacable des gardiens et l’ingéniosité sans limite des prisonniers. Une lutte éternelle, un jeu de chat et de souris où la liberté était le prix ultime. Le poids des murs, la froideur du métal, les regards omniprésents des geôliers, tout cela n’a jamais réussi à complètement éteindre l’étincelle d’espoir, cette flamme tenace qui pousse l’homme vers la liberté, même derrière les barreaux les plus imposants.