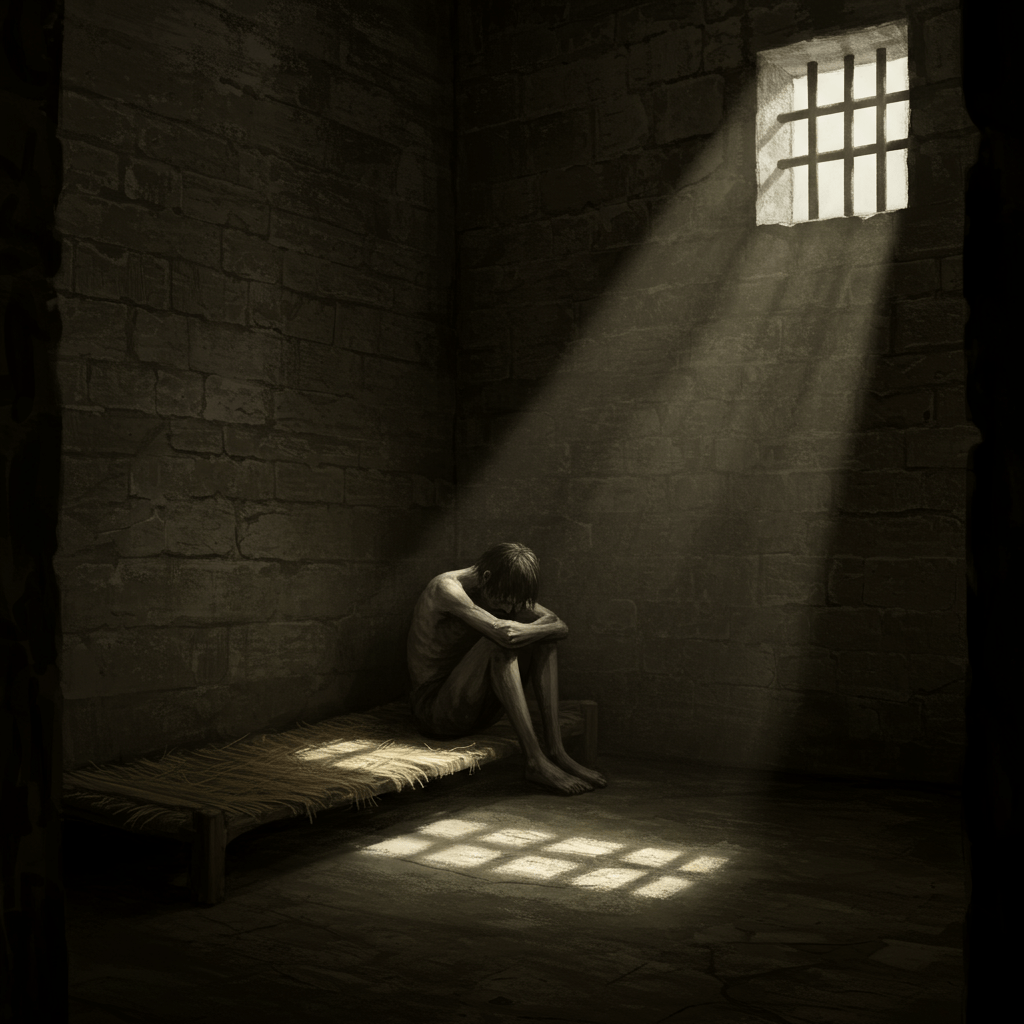

L’année est 1830. Un vent de révolution souffle sur la France, balayant les derniers vestiges de la monarchie absolue. Mais au cœur même de ce tumulte politique, une autre bataille fait rage, invisible aux yeux du grand public : celle des droits bafoués des prisonniers. Dans les geôles sombres et les bagnes désolés de l’Hexagone, des milliers d’hommes et de femmes croupissent, victimes d’un système judiciaire cruel et injuste. Leurs cris, étouffés par les épais murs de pierre, résonnent pourtant dans les couloirs de l’histoire, un témoignage poignant de l’abîme entre l’idéal de justice et la réalité de la souffrance humaine.

De Cayenne aux îles du Salut, en passant par les forteresses de Bicêtre et de Toulon, les bagnes, ces lieux d’exil et de punition, sont autant de gouffres où s’engouffrent les destins brisés. Les conditions de vie y sont épouvantables : promiscuité insalubre, manque de nourriture, maladies endémiques, et la menace omniprésente de la violence, que ce soit de la part des gardiens ou des codétenus. Pourtant, au-delà de la misère physique, c’est l’absence de tout droit, la négation même de l’humanité, qui marque le plus profondément ces lieux d’enfermement. L’espoir, ténu comme un fil, se brise souvent contre les murs implacables de la désolation.

Les oubliés de la République

La Révolution française, promesse d’égalité et de liberté, n’avait pas aboli les pratiques iniques de l’ancien régime. Les prisons, véritables poubelles sociales, regorgeaient d’individus accusés de délits mineurs, souvent victimes de la pauvreté ou de l’ignorance. La justice expéditive, aveugle et sourde aux cris des accusés, se résumait souvent à des condamnations arbitraires, prononcées sans défense ni possibilité de recours. Des innocents pourrissaient dans les cachots, rongés par la maladie et le désespoir, tandis que les coupables véritables échappaient à la justice grâce à la corruption et à l’influence.

Les conditions de détention étaient d’une brutalité inimaginable. Enfermés dans des cellules minuscules, infestées de rats et de vermine, les prisonniers étaient privés de tout contact humain, de toute stimulation intellectuelle. Le travail forcé, souvent effectué dans des conditions de misère extrême, était la norme. Les châtiments corporels, administrés avec une cruauté sans nom, étaient monnaie courante. La torture, pratique héritée des siècles passés, persistait dans certaines prisons, soulignant l’ignorance et l’indifférence des autorités face à la souffrance humaine.

La voix des condamnés

Malgré la chape de plomb qui pesait sur leur existence, les voix des prisonniers parvenaient parfois à se faire entendre. Des lettres, des poèmes, des témoignages clandestins, transmis par des voies détournées, témoignaient de l’horreur des bagnes et des cachots. Ces documents, souvent écrits sur des bouts de papier, avec de l’encre fabriquée de fortune, sont de précieux témoignages qui nous éclairent sur les conditions de vie inhumaines que subissaient ces oubliés de la société. Ils constituent un cri d’alarme, un appel à la conscience collective, à la justice et à l’humanité.

Des écrivains et des journalistes courageux, sensibles à la cause des prisonniers, se sont fait les porte-voix de cette souffrance. Ils ont dénoncé les abus, les injustices, les conditions de vie déplorables. Leur plume, parfois acérée, parfois empreinte d’une profonde compassion, a contribué à sensibiliser l’opinion publique et à faire évoluer, lentement mais sûrement, le système pénitentiaire.

Les réformes lentes et difficiles

Le chemin vers une justice plus humaine et un système pénitentiaire plus juste fut long et semé d’embûches. Les réformes, souvent timides et insuffisantes, se heurtaient aux résistances des autorités, aux préjugés sociaux, à l’inertie d’un système ancré dans ses vieilles habitudes. L’abolition de la peine de mort, l’amélioration des conditions de détention, l’accès à l’éducation et à la réinsertion sociale, furent autant de combats acharnés, menés par des hommes et des femmes de conviction, déterminés à faire triompher l’idéal de justice et de humanité.

Au fil des décennies, les progrès furent réels, même s’ils restèrent insuffisants. La création de prisons plus modernes, le développement de programmes de réhabilitation, la mise en place de mécanismes de contrôle, contribuèrent à améliorer le sort des prisonniers. Mais les stigmates du passé restèrent longtemps visibles, rappelant à tous que la lutte pour le respect des droits fondamentaux, même au sein des murs d’une prison, est un combat permanent, sans fin.

Un héritage toujours présent

L’histoire des bagnes et des cachots de France n’est pas qu’un chapitre sombre de notre passé. Elle est un avertissement, un appel à la vigilance. Elle nous rappelle que la justice, la liberté, la dignité humaine sont des valeurs fragiles, constamment menacées par l’arbitraire, l’injustice, l’indifférence. La mémoire de ces hommes et de ces femmes, victimes d’un système cruel et injuste, doit nous servir de leçon, nous incitant à défendre sans relâche les droits fondamentaux de tous, quelles que soient leurs origines, leurs crimes, leurs fautes.

L’ombre des bagnes plane encore sur notre société, un rappel constant de la nécessité de veiller à ce que le respect de la dignité humaine, même en prison, ne soit jamais compromis. Le chemin vers la justice parfaite est sans fin, mais il est un chemin qui vaut la peine d’être parcouru, pour que les cris étouffés des oubliés résonnent enfin dans le cœur de tous et que l’histoire ne se répète jamais.