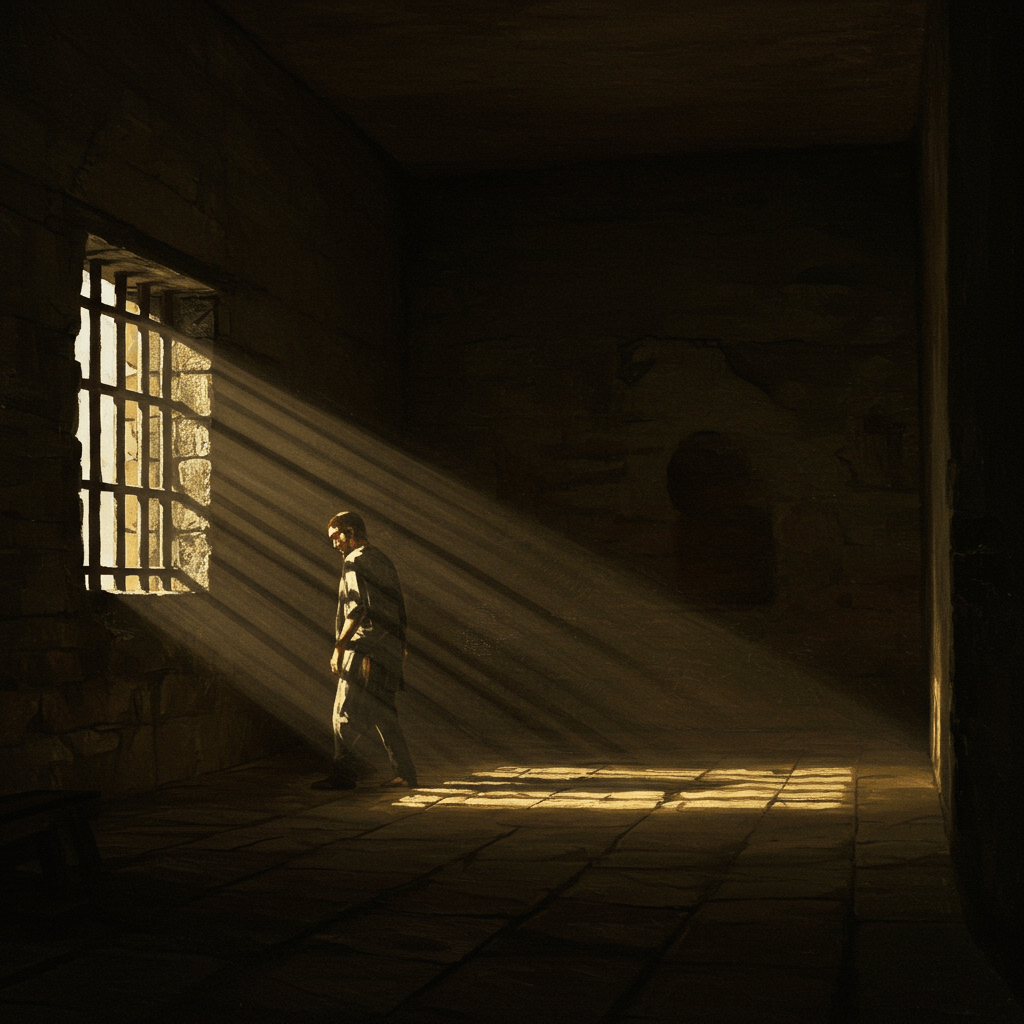

L’année est 1848. La révolution gronde, secouant les fondements même du royaume de France. Dans les geôles sombres et humides, loin du tumulte parisien, se joue un autre drame, plus silencieux, mais non moins poignant : celui des prisonniers, laissés à la merci de l’arbitraire et de la cruauté d’un système judiciaire défaillant. Les murs épais de la Conciergerie, de Bicêtre, de Sainte-Pélagie, résonnent des soupirs, des lamentations, des cris étouffés de ceux qui, souvent innocents, sont jetés dans l’oubli, victimes d’un système judiciaire aveugle et impitoyable.

Des cellules exiguës, froides et infestées de rats, où l’air vicié rend la respiration pénible. Des repas maigres, servis à la hâte, insuffisants pour nourrir des corps affaiblis par la faim et la maladie. Des gardiens brutaux, exerçant leur pouvoir sans limite, infligeant châtiments et humiliations aux détenus sans défense. L’espoir, lui-même, semble emprisonné derrière les barreaux de fer, laissant les prisonniers à la merci du désespoir et de la folie.

La Bastille des Temps Modernes

La Conciergerie, autrefois palais royal, est devenue le symbole de la terreur révolutionnaire. Ses murs ont vu défiler des milliers de suspects, jetés en prison sans jugement, sans avocat, sans espoir de grâce. Nobles, bourgeois, paysans, tous sont traités de la même manière, victimes d’une justice expéditive et cruelle. Les accusations sont vagues, les preuves inexistantes, et le seul crime de certains est d’avoir dérangé le pouvoir en place. Dans ces couloirs sombres, l’ombre de la guillotine plane, menace constante qui hante les rêves des détenus.

Le Droit bafoué

Le droit, censé protéger l’individu, est souvent piétiné au profit de la raison d’État. Les procès sont des parodies de justice, expédiés en quelques minutes, sans respect des procédures élémentaires. Les témoignages sont souvent forcés, les avocats réduits au silence, et les juges, soumis à la pression du pouvoir, rendent des verdicts sans appel. La notion même de présomption d’innocence est oubliée, remplacée par une présomption de culpabilité qui condamne des hommes et des femmes à une fin tragique.

L’Enfer de Bicêtre

Bicêtre, hôpital et prison à la fois, est un enfer sur terre. Les détenus, malades et démunis, sont entassés dans des salles insalubres, où la maladie se propage comme une traînée de poudre. Le manque de soins médicaux, l’absence d’hygiène, et la brutalité des gardiens font de Bicêtre un lieu de souffrance indicible. Des hommes, autrefois libres et dignes, se retrouvent réduits à l’état de bêtes, condamnés à une lente agonie physique et morale. Leur seul crime est souvent la pauvreté, la maladie, ou une opposition timide au pouvoir.

Les voix du silence

Malgré la noirceur de leur situation, certains prisonniers ont trouvé la force de résister, de garder espoir. Des lettres clandestines, passées de main en main, témoignent de leur courage, de leur détermination à survivre. Des poèmes, écrits sur des bouts de papier volés, expriment leur douleur, leur indignation, mais aussi leur foi inébranlable en la justice et en la liberté. Ces voix du silence, ces mots volés à l’oubli, sont un témoignage précieux de la résistance humaine face à l’injustice et à l’oppression.

Le destin de ces prisonniers sans défense, victimes d’un système judiciaire défaillant et corrompu, reste un sombre chapitre de l’histoire de France. Leurs souffrances, leurs espoirs brisés, servent de leçon, un rappel constant de la fragilité des droits de l’homme et de la nécessité éternelle de lutter contre l’arbitraire et l’injustice, quelles que soient les époques.

Les murs de pierre des prisons peuvent s’effondrer, mais le souvenir de ces hommes et femmes, victimes innocentes d’une justice inique, continuera à hanter les mémoires, appelant à une vigilance constante et à une lutte incessante pour le triomphe du droit et de la justice.