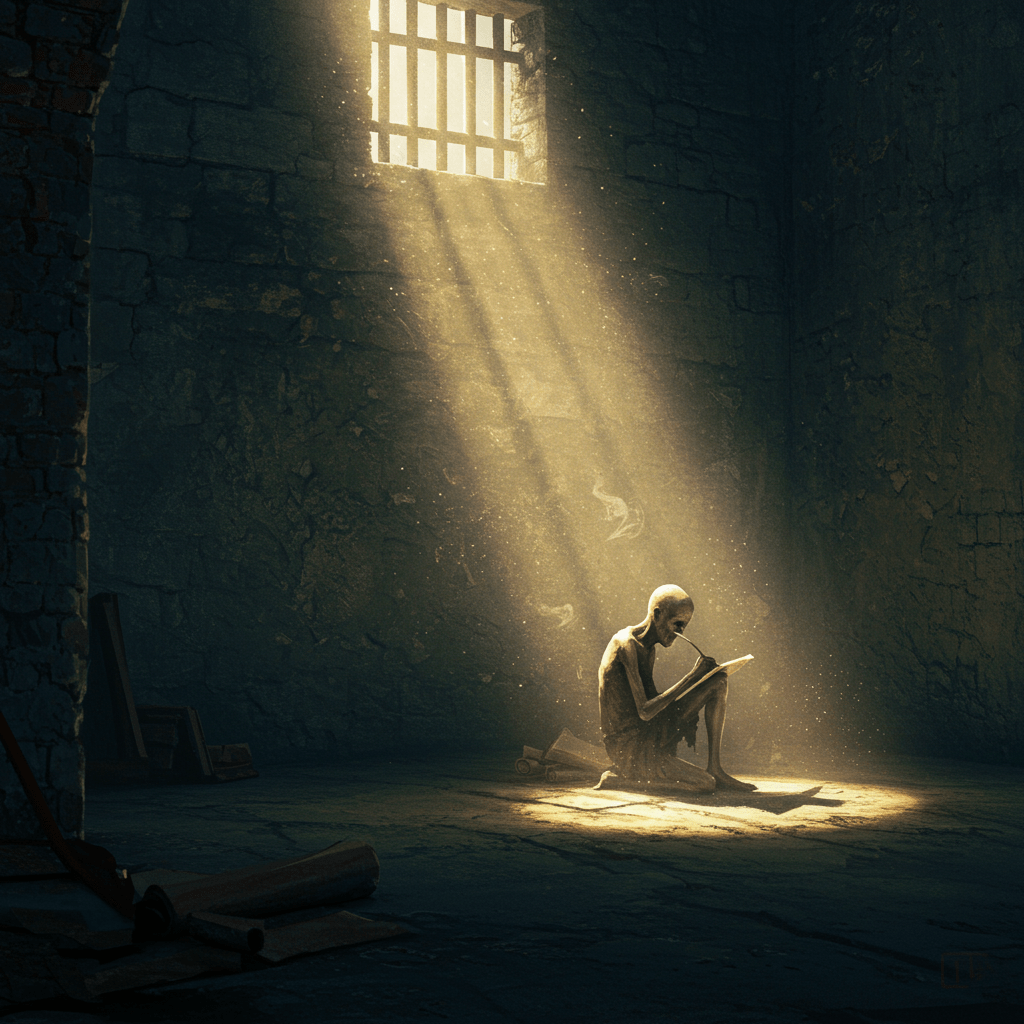

L’année est 1848. Paris, encore vibrante des échos de la Révolution, s’enveloppe d’une brume hivernale aussi épaisse que les secrets murmurés dans les geôles de Bicêtre. Dans ces murs de pierre, gorgés d’humidité et d’angoisse, se joue un drame silencieux, un combat invisible pour un droit fondamental bafoué : celui à la justice. Les cris des prisonniers, étouffés par les épais remparts, ne parviennent que rarement aux oreilles de ceux qui détiennent le pouvoir, laissant derrière eux une traînée de désespoir et d’injustice.

Le cachot froid et humide serrait le condamné comme un étau. Jean Valjean, un nom parmi tant d’autres, incarnait le désespoir de ces hommes oubliés par la société, engloutis par le système judiciaire. Son crime, un vol de pain pour nourrir sa famille affamée, était-il plus grave que l’indifférence qui régnait derrière les murailles de Bicêtre ? La question restait sans réponse, perdue dans le silence pesant qui régnait sur cette prison, symbole de l’arbitraire et de l’injustice.

La Loi dans l’Ombre

Les lois, pourtant, existaient. Sur le papier, tout était clair, tout était précis. Chaque prisonnier avait le droit d’être jugé équitablement, d’être assisté d’un avocat, de faire appel de sa sentence. Mais la réalité, derrière ces murailles, était bien différente. Les avocats, souvent corrompus ou débordés, se souciaient peu du sort des humbles. Les juges, loin du tumulte de la vie parisienne, se laissaient influencer par la pression des gardiens, des autorités, oubliant parfois même l’existence de ces hommes condamnés à une vie d’oubli.

Les procédures étaient longues, complexes, inaccessibles à la plupart des détenus, analphabètes et démunis. Les témoignages, souvent forcés ou fabriqués, étaient les seuls éléments pris en compte. La vérité, quant à elle, se noyait dans les couloirs sombres et les cellules surpeuplées, où la maladie et la faim rongeaient les corps et les âmes.

Le Mur de la Communication

Communiquer avec l’extérieur était un véritable calvaire. Les lettres étaient censurées, les visites rares et surveillées. Les familles, souvent elles-mêmes victimes de la pauvreté et de la misère, n’avaient ni les moyens ni la capacité de se battre pour leurs proches. Isolés, abandonnés à leur sort, les prisonniers étaient livrés à la merci d’un système impitoyable, où la justice n’était qu’un mot vide de sens.

Les rares tentatives d’appel, souvent rédigées sur des bouts de papier récupérés, étaient traitées avec négligence, voire mépris. Les plaintes, rarement entendues, finissaient par s’accumuler, empilées dans des dossiers poussiéreux, témoignages muets de l’injustice persistante. Le silence, imposé par la structure carcérale elle-même, était un puissant instrument de répression.

La Lutte pour la Reconnaissance

Quelques rares âmes courageuses, avocats intègres, journalistes idéalistes, essayaient de percer le mur du silence. Ils menaient des enquêtes, publiaient des articles dénonçant les conditions de détention, les abus de pouvoir, les injustices criantes. Mais leur voix, malgré leur courage, restait faible face à la machine bureaucratique et à la force du système.

Ces défenseurs des droits de l’homme, souvent victimes de menaces et de pressions, se heurtaient à la puissance des institutions, aux intérêts des puissants. Leur combat, inégal, était pourtant essentiel : il portait en lui l’espoir d’une justice plus équitable, d’un monde où le droit serait accessible à tous, même derrière les murs épais et impitoyables des prisons.

L’Héritage du Silence

Les murailles de Bicêtre, et celles de tant d’autres prisons, sont restées debout, témoins muets des souffrances endurées par des générations de prisonniers. Le silence, longtemps imposé, a fini par laisser place à une prise de conscience, une lutte pour la réforme du système judiciaire. L’accès à la justice, autrefois un privilège, est devenu un droit fondamental, une promesse gravée dans les pierres de nos institutions, un héritage précieux arraché à la tyrannie du silence.

Mais le souvenir des injustices passées, le souvenir des voix étouffées, doit nous servir de rappel. La vigilance demeure nécessaire, la lutte pour les droits de l’homme doit se poursuivre, pour que les murailles du silence ne se referment plus jamais sur l’espoir et la justice.