L’année est 1830. Un vent de révolution souffle sur la France, balayant les derniers vestiges de l’Ancien Régime. Mais au cœur même de Paris, dans l’ombre des murs imposants des bagnes, une autre réalité se joue, une réalité faite de silence, de souffrance, et paradoxalement, d’espoir. Car au sein de ces geôles, un combat silencieux se livre, une lutte pour l’instruction, une bataille menée par des âmes brisées mais non éteintes, des esprits assoiffés de savoir malgré les barreaux qui les enferment.

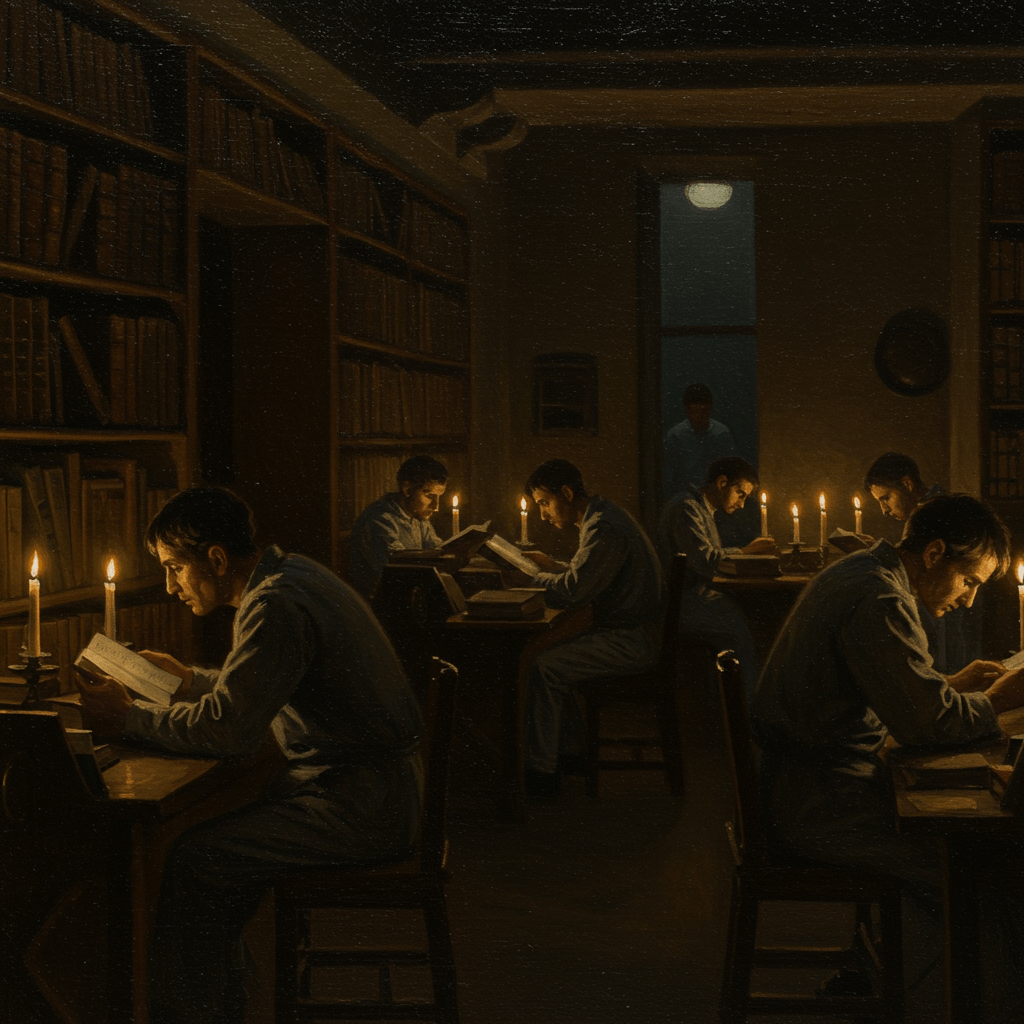

Le crépitement des braises dans la cheminée de la salle commune contrastait cruellement avec le froid glacial qui s’insinuait à travers les fissures des murs. Les silhouettes des détenus, éclairées par la faible lueur, étaient des spectres fatigués, leurs visages burinés par la misère et le désespoir. Pourtant, dans cette atmosphère pesante, une étincelle brillait, une flamme fragile mais tenace : le désir d’apprendre. Une bibliothèque, modeste mais précieuse, occupait un coin de la salle, un refuge silencieux dans un univers bruyant, un sanctuaire de papier et d’encre où les esprits pouvaient s’évader.

L’Invention de l’Espérance: Naissance des Bibliothèques Carcérales

Avant la Révolution, l’idée même d’éduquer les prisonniers était une notion aussi révolutionnaire que l’idée de la République elle-même. Les bagnes étaient des lieux de punition, de souffrance physique et morale, où l’homme était réduit à son état le plus bas. L’instruction était perçue comme un luxe superflu, un privilège réservé aux élites. Mais les Lumières avaient semé leurs graines, et l’idée que l’éducation pouvait être un outil de réhabilitation, un moyen de réintégrer les individus dans la société, commençait à faire son chemin. Des âmes visionnaires, des philanthropes convaincus, commencèrent à militer pour l’introduction de bibliothèques et d’écoles au sein des prisons, une idée qui, à l’époque, semblait aussi audacieuse qu’un rêve.

Parmi ces pionniers, on trouve des figures aussi diverses que des abbés humanistes, des médecins éclairés, et même quelques anciens détenus, qui avaient trouvé dans l’étude un chemin vers la rédemption. Lentement, mais sûrement, les murs implacables des bagnes commencèrent à s’ouvrir sur un nouvel horizon, un horizon où la connaissance, non la vengeance, occupait une place centrale.

Les Livres, Remparts Contre le Désespoir

Les livres, ces objets précieux, devinrent des remparts contre le désespoir, des boucliers contre la brutalité du quotidien carcéral. Dans l’univers confiné des prisons, la lecture offrait une échappée belle, un voyage au-delà des murs de pierre, une exploration de mondes infinis. Les détenus dévoraient les livres, les romans d’aventure, les poèmes romantiques, les traités philosophiques, comme une nourriture indispensable à leur survie spirituelle. Les pages jaunis témoignaient de leur soif insatiable de savoir, de leur besoin vital de se connecter à une réalité plus vaste que celle de leur enfermement.

Des discussions animées, des débats acharnés, naissaient autour des livres, transformant les cellules en salles de classe improvisées, les couloirs en forums intellectuels. L’échange d’idées, la confrontation des opinions, étaient des moments précieux, des instants de liberté intellectuelle qui contrastaient avec la monotonie et la rigueur de la vie carcérale. La bibliothèque, ce modeste refuge, devenait un lieu de communion, un espace où l’esprit humain, malgré la captivité du corps, trouvait sa pleine expression.

Les Résistances et les Triomphes

Cependant, la route vers l’éducation carcérale ne fut pas jonchée de roses. De nombreuses résistances se dressèrent contre cette initiative audacieuse. Les gardiens, souvent issus de milieux conservateurs, voyaient dans l’instruction des détenus un danger potentiel, une menace à l’ordre établi. Certains craignaient que les livres ne nourrissent des idées subversives, que la connaissance ne devienne un outil de rébellion. La bureaucratie, lente et lourde, entravait souvent la mise en place de projets éducatifs, les fonds étaient rares, les ressources limitées.

Malgré ces obstacles, la flamme de l’instruction continua de brûler. Grâce à la ténacité des défenseurs de l’éducation carcérale, de nouvelles bibliothèques virent le jour, de nouveaux programmes d’enseignement furent mis en place, et petit à petit, l’accès à la connaissance devint une réalité pour un nombre croissant de détenus. Les succès, bien que modestes, étaient des victoires symboliques, des preuves que même au plus profond des ténèbres, l’espoir pouvait renaître.

Un Héritage Durable

Aujourd’hui, l’idée d’éduquer les détenus est une évidence, un pilier essentiel du système pénitentiaire moderne. Mais il est important de se souvenir de cette longue et difficile lutte, de ces pionniers qui ont osé défier les conventions, qui ont cru en la force transformatrice de l’éducation, même dans les conditions les plus difficiles. Leur héritage, c’est cette conviction profonde que même derrière les barreaux, l’esprit humain reste libre, capable d’apprendre, de grandir, et de se réinventer.

Les bibliothèques carcérales, ces havres de paix au cœur des bagnes, ne sont pas seulement des lieux de lecture, ce sont des symboles d’espoir, des témoins silencieux de la résilience de l’esprit humain, des garants d’un avenir où la justice et l’éducation marchent main dans la main.