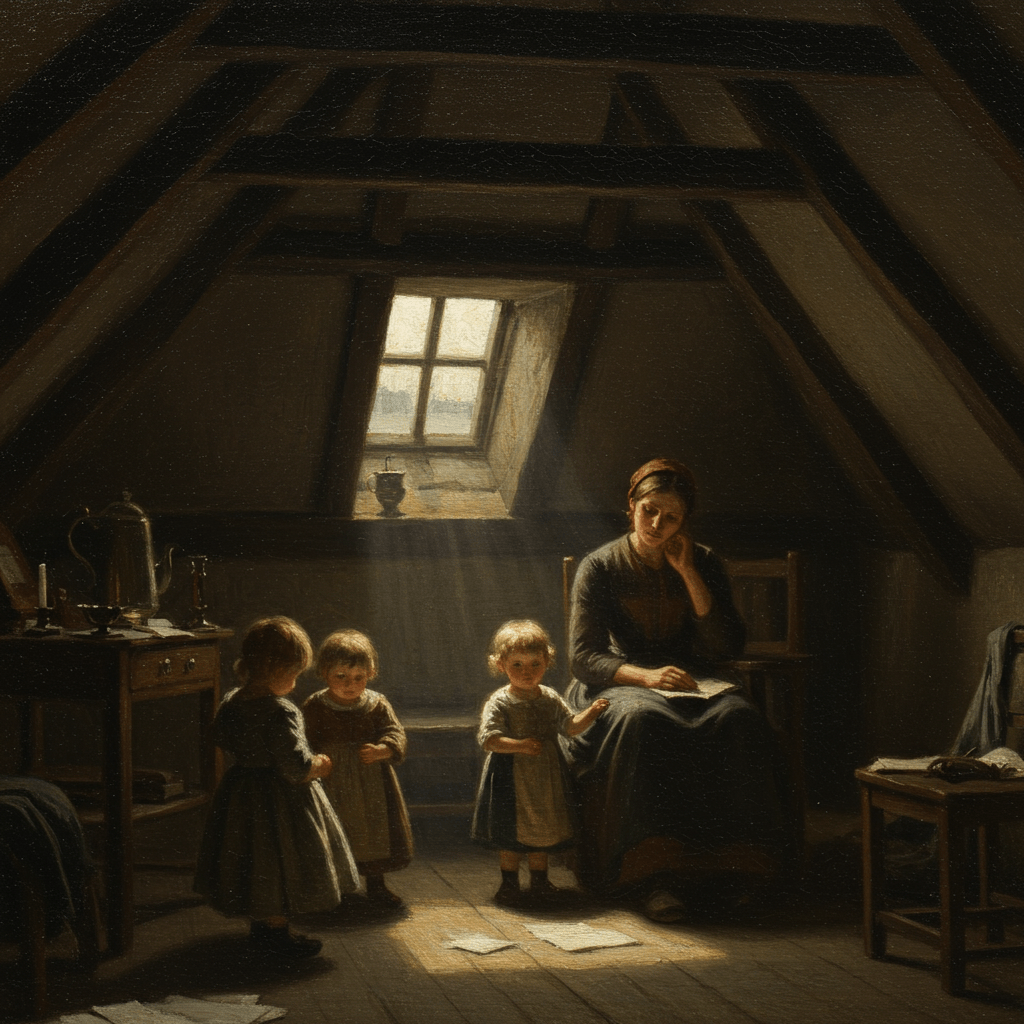

L’année 1848, un vent de révolution soufflait sur Paris, balayant les dernières miettes de l’Ancien Régime. Mais au cœur de la tempête, dans les ruelles sombres et sinueuses du Marais, une autre tempête faisait rage, une tempête silencieuse et implacable : la misère. Dans une minuscule chambre mansardée, sous le toit qui fuyait comme une blessure béante, vivait la famille Dubois, accablée par le poids d’une sentence qui dépassait de loin la simple incarcération de son père.

Jean-Baptiste Dubois, un modeste artisan, avait été injustement accusé de vol. Le procès, expéditif et inique, l’avait condamné à cinq ans de travaux forcés. Mais la véritable peine, bien plus cruelle que les barreaux de la prison, était infligée à sa femme, Marie, et à leurs trois jeunes enfants, orphelins de père avant même que celui-ci n’ait franchi les portes de la Conciergerie.

Le poids de l’absence

L’absence de Jean-Baptiste creusa un vide béant dans leur vie. Marie, une femme au cœur brisé mais à la volonté de fer, se retrouva seule, face à l’implacable réalité de la pauvreté et de la solitude. Le travail de Jean-Baptiste, modeste mais régulier, suffisait à peine à nourrir sa famille avant son arrestation. Maintenant, la faim rôdait dans chaque recoin de leur misérable logement, se glissant entre les fissures des murs et dans les cœurs brisés des enfants. La petite Thérèse, à peine âgée de cinq ans, ne comprenait pas l’absence de son père, elle le réclamait chaque nuit, sa voix fragile se perdant dans le silence de la nuit parisienne. Antoine, le garçon aîné, plus grand, plus mûr que ses onze ans ne le laissaient paraître, essayait de prendre sur lui, d’être le soutien de sa mère et de ses jeunes frères et sœurs. Il travaillait comme il pouvait, faisant des courses, ramassant des bouts de bois pour le feu, son regard déjà usé par la précocité du malheur.

La solidarité de quartier

Heureusement, la solidarité du quartier, cette flamme fragile qui brillait dans l’obscurité des ruelles, ne s’éteignit pas. Mme. Lefèvre, la boulangère au cœur généreux de la rue, leur offrait souvent du pain rassis, un geste simple mais salvateur. Monsieur Arnaud, un ancien militaire, leur apportait des pommes de terre, le fruit de son petit potager. Ces gestes de charité, modestes mais précieux, leur permettaient de survivre, de garder un peu d’espoir dans le cœur, même au plus profond du désespoir.

La lutte pour la survie

Marie, cependant, ne se résigna pas à la misère. Elle chercha du travail partout où elle le pouvait, lavant le linge des riches, raccommodant les vêtements usés, acceptant toutes les tâches ingrates pour nourrir ses enfants. Chaque sou gagné était une victoire, chaque morceau de pain une précieuse offrande. Les nuits étaient longues, remplies de craintes et de soucis. Mais le courage de Marie, sa détermination à protéger ses enfants, était plus fort que toutes les épreuves.

L’espoir fragile

Des années passèrent, ponctuées de jours sombres et d’espoirs fragiles. Les lettres de Jean-Baptiste, rares et chèrement acquises, étaient leur seul lien avec le père absent. Ses mots, emplis d’amour et d’espoir, étaient leur seule lumière dans les ténèbres. Antoine grandissait, devenant un homme avant l’âge, responsable et courageux, s’occupant de ses frères et sœurs avec une tendresse et une maturité étonnantes. Thérèse, elle, gardait un souvenir flou de son père, un souvenir teinté à la fois de joie et de mélancolie. La famille Dubois, malgré la sentence qui les avait frappés, avait trouvé une certaine force dans l’adversité, une force qui naissait de l’amour et de la solidarité.

Enfin, le jour de la libération arriva. Jean-Baptiste revint, un homme marqué par la prison, mais dont les yeux brillaient d’amour et de joie à la vue de sa famille. La réunion fut émouvante, un moment de grâce au milieu des années de souffrance. La famille était réunie, mais la cicatrice de la prison resterait à jamais gravée dans leurs cœurs, un témoignage silencieux de la cruauté de la justice et de la résilience de l’amour familial.