L’an II de la République. Paris, ville bouillonnante, vibrante d’une énergie nouvelle, mais aussi rongée par la faim et la soif de changement. Le vent de la Révolution, après avoir balayé les têtes couronnées, s’engouffrait désormais dans les cuisines royales, renversant les vieilles habitudes culinaires aussi impitoyablement qu’il avait renversé la Bastille. Les opulents festins de la cour, autrefois symbole d’une opulence décadente, cédaient la place à une nouvelle gastronomie, plus démocratique, plus… révolutionnaire.

Le peuple, affamé pendant des années de privilèges et d’inégalités, réclamait son dû. Le pain, autrefois si rare et si cher, devait devenir le symbole d’une nouvelle abondance, d’une égalité retrouvée. Mais la révolution ne se limitait pas à la simple redistribution du pain. Elle touchait à l’essence même de la cuisine, à ses ingrédients, à ses techniques, à son esprit même. Une véritable révolution des saveurs était en marche, un triomphe culinaire aussi audacieux que les combats livrés sur les champs de bataille.

La Chute des Chefs et l’Ascension des Cuisiniers Citoyens

Les grands chefs, autrefois au service exclusif de la noblesse et du clergé, furent déchus de leurs privilèges. Leurs livres de recettes, autrefois secrets jalousement gardés, furent mis à la disposition du peuple. Les techniques sophistiquées de la grande cuisine, autrefois réservées aux élites, commencèrent à être enseignées et démocratisées. De nouveaux cuisiniers, issus du peuple, émergèrent, animés par l’esprit révolutionnaire et un désir ardent de créer une cuisine accessible à tous.

Ces cuisiniers citoyens, loin de se contenter de reproduire les plats traditionnels, inventèrent de nouvelles recettes, utilisant des ingrédients simples et abordables. Ils puisèrent leur inspiration dans les produits de saison, les légumes du potager, les fruits des vergers, les poissons des rivières et des mers. La cuisine révolutionnaire, loin d’être austère, était inventive, créative, et pleine de saveurs nouvelles. La simplicité ne signifiait pas l’absence de raffinement, mais plutôt une quête d’authenticité et de partage.

La Naissance de la Cuisine Républicaine

La cuisine républicaine, née du creuset de la Révolution, n’était pas une simple évolution de la gastronomie royale. Elle était une rupture, une véritable révolution de goûts et de saveurs. Les riches sauces, les plats opulents, les épices rares, furent remplacés par des préparations plus légères, plus saines, plus proches des besoins du peuple. Les légumes, longtemps considérés comme des aliments secondaires, prirent une place de choix dans les menus révolutionnaires.

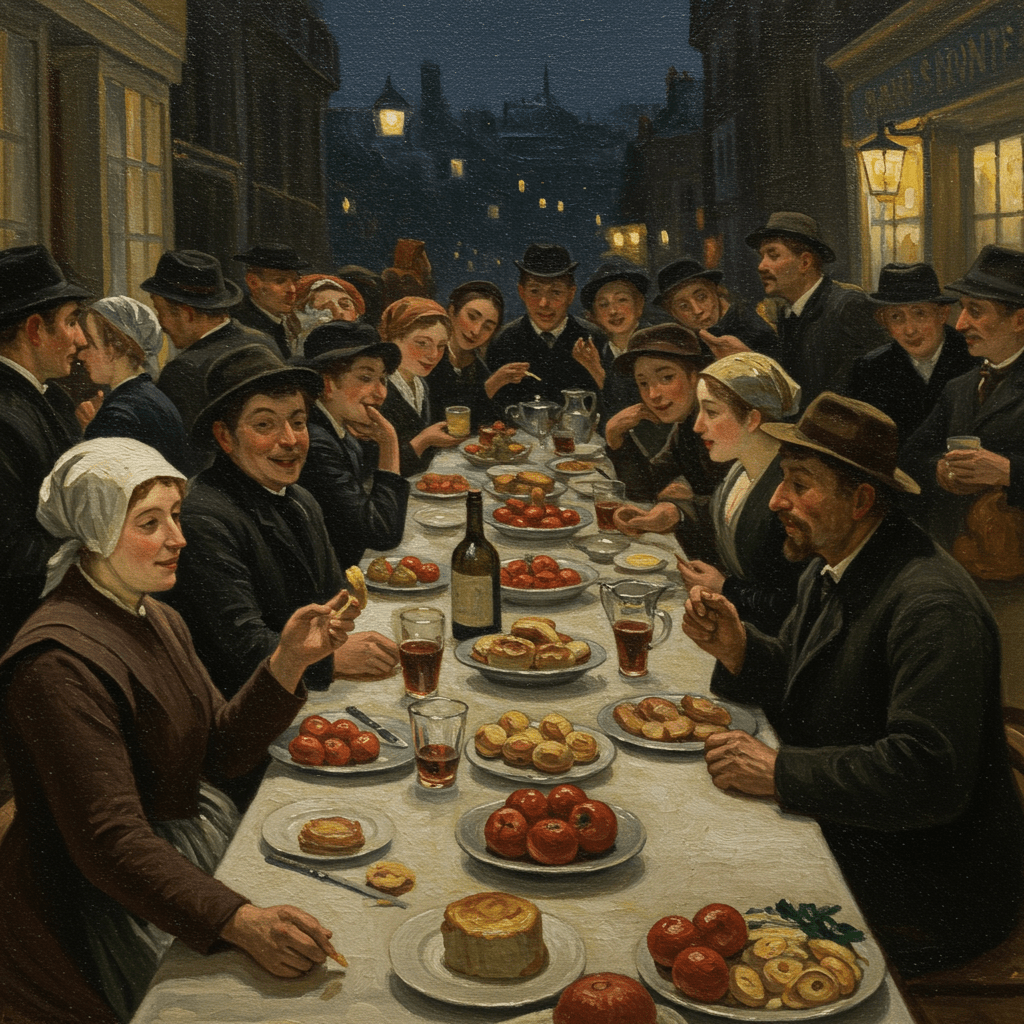

Les potagers collectifs, créés dans les faubourgs de Paris, devinrent des lieux de production et d’échange, permettant aux citoyens de se fournir en produits frais et de qualité. La cuisine révolutionnaire mettait l’accent sur le partage, la convivialité, et l’importance du repas comme moment de rassemblement et de fraternité. Les grandes tablées, où se mêlaient riches et pauvres, étaient le symbole d’une nouvelle égalité sociale.

Le Triomphe des Plats Simples et la Découverte de Nouvelles Saveurs

L’un des aspects les plus remarquables de la cuisine révolutionnaire fut son attachement aux plats simples et aux ingrédients locaux. Les chefs révolutionnaires redécouvrirent les saveurs authentiques de la France, mettant l’accent sur les produits régionaux et de saison. Les recettes, souvent transmises oralement, se transmettaient de génération en génération, enrichies par les contributions de chaque cuisinier.

La cuisine révolutionnaire ne rejeta pas totalement les influences étrangères. Mais les épices exotiques, autrefois symbole de luxe et d’opulence, furent utilisées avec plus de parcimonie, laissant la place aux herbes et aux aromates locaux, plus accessibles et plus en harmonie avec l’esprit de sobriété de la Révolution. Cette recherche d’authenticité et de simplicité donna naissance à une cuisine riche en saveurs, authentique et généreuse.

La Table comme Lieu de Révolution

La table, plus qu’un simple lieu de repas, devint un espace de débat, d’échange, de partage. Les salons et les cafés, lieux de rencontre et de discussion politique, étaient aussi des lieux où l’on savourait les nouvelles recettes révolutionnaires. Les discussions sur la République, la liberté, l’égalité, étaient souvent accompagnées de plats simples mais savoureux.

La cuisine révolutionnaire devint un symbole de la nouvelle société, un moyen de construire une nation unie autour d’une table commune. Elle incarnait l’esprit de fraternité et de partage, valeurs fondamentales de la Révolution française. La cuisine, comme la politique, était en pleine mutation. Et, en ce sens, la Révolution française marqua un tournant décisif dans l’histoire de la gastronomie française.

Ainsi, la Révolution, loin de se limiter à la sphère politique, transforma profondément les habitudes alimentaires et culinaires des Français. Elle donna naissance à une gastronomie nouvelle, plus démocratique, plus accessible, et plus en phase avec les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. Un héritage culinaire aussi riche et durable que les principes révolutionnaires eux-mêmes.