Le soleil couchant caressait les toits de Paris, dorant les flèches de Notre-Dame et illuminant la Seine d’une lumière ambrée. Dans les salons élégants, les bougies scintillaient, projetant des ombres dansantes sur les murs tapissés de soie. Une douce musique de clavecin flottait dans l’air, tandis que des conversations animées, ponctuées de rires cristallins, se mêlaient au doux cliquetis des couverts sur la porcelaine fine. C’était le cœur de la France, battant au rythme d’une tradition séculaire, celle de l’art de vivre à la française, où la gastronomie tenait une place prépondérante, un art sacré, un théâtre de saveurs et de raffinement.

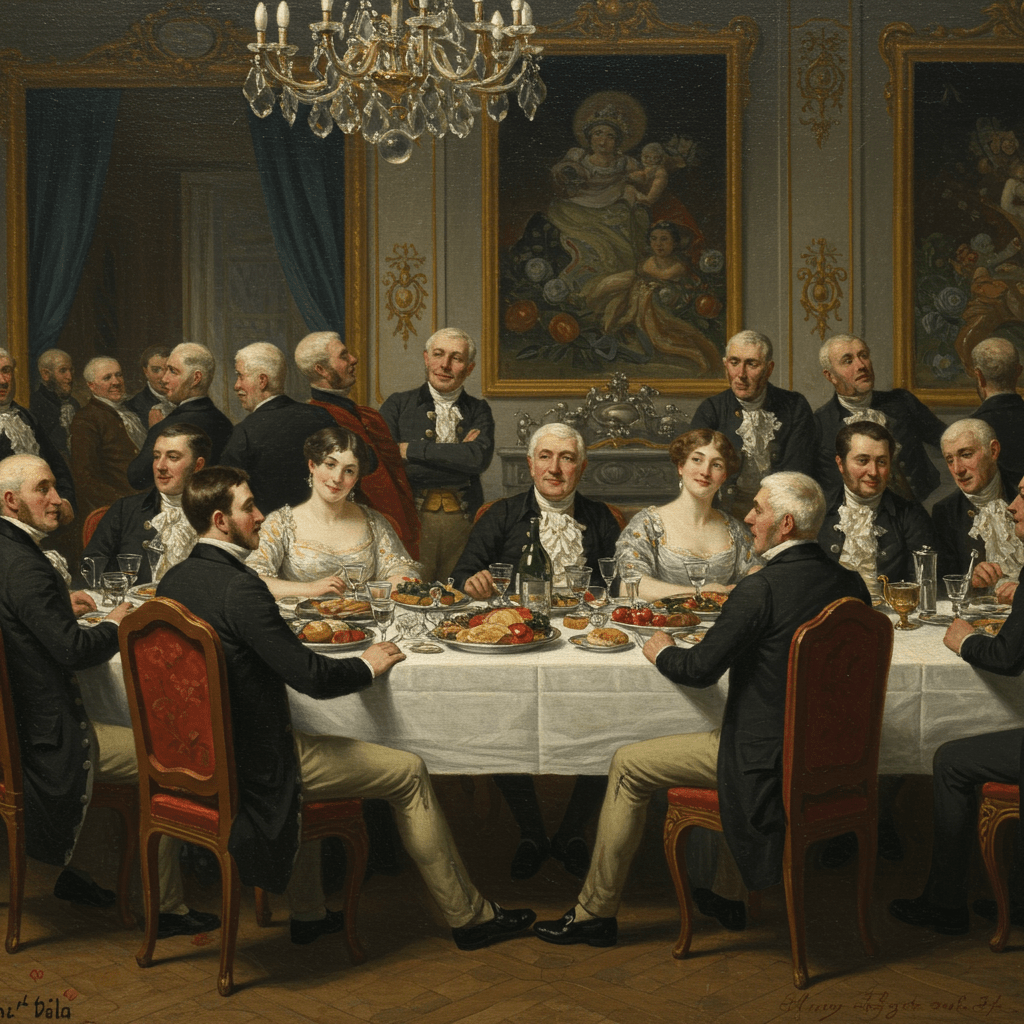

Car la table, en France, n’était pas qu’un simple lieu de repas ; c’était un espace sacré, un lieu de rencontres, de conversations animées, de négociations politiques et d’intrigues amoureuses. Elle incarnait le prestige, la puissance, et l’élégance. De Louis XIV à la Belle Époque, chaque repas était une œuvre d’art, une symphonie de goûts et d’arômes, orchestrée avec précision et minutie, reflétant la richesse et la complexité de la société française.

La Grandeur de la Cuisine Royale

Imaginez les cuisines du Château de Versailles, un véritable labyrinthe bouillonnant d’activité, où des centaines de cuisiniers, pâtissiers, et boulangers s’affairaient, orchestrés par le Maître d’Hôtel, tel un chef d’orchestre dirigeant une symphonie gustative. Des montagnes de volailles rôties, de gibier finement préparé, de poissons frais pêchés dans les rivières et les océans, déferlaient sur les tables royales, accompagnés de vins prestigieux, issus des plus grands domaines viticoles du royaume. Chaque plat, une œuvre d’art culinaire, témoignait de la puissance et de la gloire de la monarchie française. Les festins duraient des heures, un véritable spectacle qui mettait en scène la magnificence de la cour et le talent des artisans culinaires.

L’Ascension de la Bourgeoisie et la Gastronomie

Avec l’émergence de la bourgeoisie, l’art de la table s’est démocratisé, mais pas au détriment de son raffinement. Les bourgeois, désireux d’imiter l’élégance de la cour, ont développé leurs propres traditions culinaires, cherchant à s’approprier les codes du raffinement. Les grands restaurants parisiens sont apparus, de véritables temples de la gastronomie, où les chefs rivalisaient d’ingéniosité pour créer des plats innovants et exquis. Des livres de cuisine ont proliféré, popularisant les recettes et les techniques culinaires, permettant ainsi aux particuliers de reproduire chez eux l’ambiance des grands restaurants.

Le XIXe Siècle: Le Siècle des Chefs

Le XIXe siècle marque l’âge d’or de la gastronomie française. Des chefs légendaires, tels que Carême, ont révolutionné l’art culinaire, imposant des standards de perfection et d’élégance jusque-là inégalés. Ils ont développé des techniques culinaires innovantes, créant des plats sophistiqués et complexes, véritables chefs-d’œuvre gastronomiques. La gastronomie française a conquis le monde, devenant un symbole du prestige et du raffinement français. Les grands restaurants sont devenus des lieux de rendez-vous mondains, où se croisaient artistes, écrivains, et personnalités influentes.

L’Héritage Durable

La gastronomie française, plus qu’une simple tradition culinaire, est un art de vivre, un héritage culturel précieux, transmis de génération en génération. Elle incarne le raffinement, l’élégance, et le goût du partage. Elle est le fruit d’une longue histoire, enrichie par les contributions de chefs, de cuisiniers, et de passionnés qui ont contribué à façonner cette tradition unique. Aujourd’hui encore, la gastronomie française continue d’inspirer et de séduire le monde entier, témoignant de la pérennité et de la richesse de la culture française.

Les odeurs subtiles de truffes et de champignons, le goût délicat des vins fins, la finesse des pâtisseries, le raffinement des présentations, la convivialité des tables dressées avec soin… tout cela persiste, une évocation du passé, un héritage vivant, une promesse d’un futur où le plaisir des sens demeure un art de vivre à la française.