Le vent glacial de novembre fouettait les pavés parisiens tandis que, blotti au coin d’un feu crépitant, Brillat-Savarin, l’âme déjà en extase gastronomique, griffonnait ses réflexions sur le mariage subtil entre l’écriture et la table. Des effluves de truffes et de vin de Bourgogne dansaient dans l’air, une symphonie olfactive qui nourrissait son inspiration autant que son estomac. Autour de lui, des manuscrits jonchaient la table, des pages couvertes d’une écriture élégante qui témoignaient de son œuvre monumentale, Physiologie du goût, un hymne à la gastronomie qui allait devenir la bible des épicuriens.

Car en France, la gastronomie n’était pas qu’un simple art culinaire; c’était une véritable muse, une source d’inspiration inépuisable pour les écrivains, les poètes, les artistes. De Rabelais aux romantiques, en passant par les grands auteurs du 19ème siècle, la nourriture a toujours servi de toile de fond, de symbole, voire d’acteur principal dans leurs récits, nourrissant leurs intrigues et leurs personnages.

De Rabelais à la Révolution : La Gastronomie, un Art de Vivre

François Rabelais, ce géant de la Renaissance, avait déjà compris l’importance du corps et du plaisir dans la vie. Ses descriptions pantagruéliques des festins, des orgies culinaires où les mets les plus exotiques côtoyaient les plus simples, sont autant de tableaux vivants qui témoignent d’une époque où la table était le lieu de toutes les rencontres, de toutes les discussions. La nourriture, chez Rabelais, est un symbole de la vie elle-même, de son abondance et de sa joie. Il célébrait la gourmandise non pas comme un vice, mais comme un art de vivre, une manifestation de la vitalité humaine.

La Révolution française, avec ses excès et ses contradictions, n’a pas épargné le monde de la gastronomie. Cependant, même au milieu des bouleversements politiques, l’art de la table a continué à prospérer, reflétant les valeurs de la société française, son raffinement et son attachement aux plaisirs simples. Les grands chefs, souvent des personnages aussi importants que les écrivains, ont contribué à forger l’identité culinaire de la France, une identité qui s’est traduite dans les œuvres littéraires de l’époque.

Le Romantisme et la Table : Une Liaison Passionnée

Le Romantisme, avec son exaltation des sentiments et de la nature, a trouvé dans la gastronomie une source d’inspiration inépuisable. Les descriptions des repas, souvent accompagnées de descriptions détaillées des paysages environnants, servaient à créer une atmosphère particulière, à mettre en valeur les émotions des personnages. Les écrivains romantiques, tels que Balzac ou Hugo, ont su utiliser la nourriture pour évoquer des souvenirs, des sensations, et créer une ambiance qui enrichissait leurs récits.

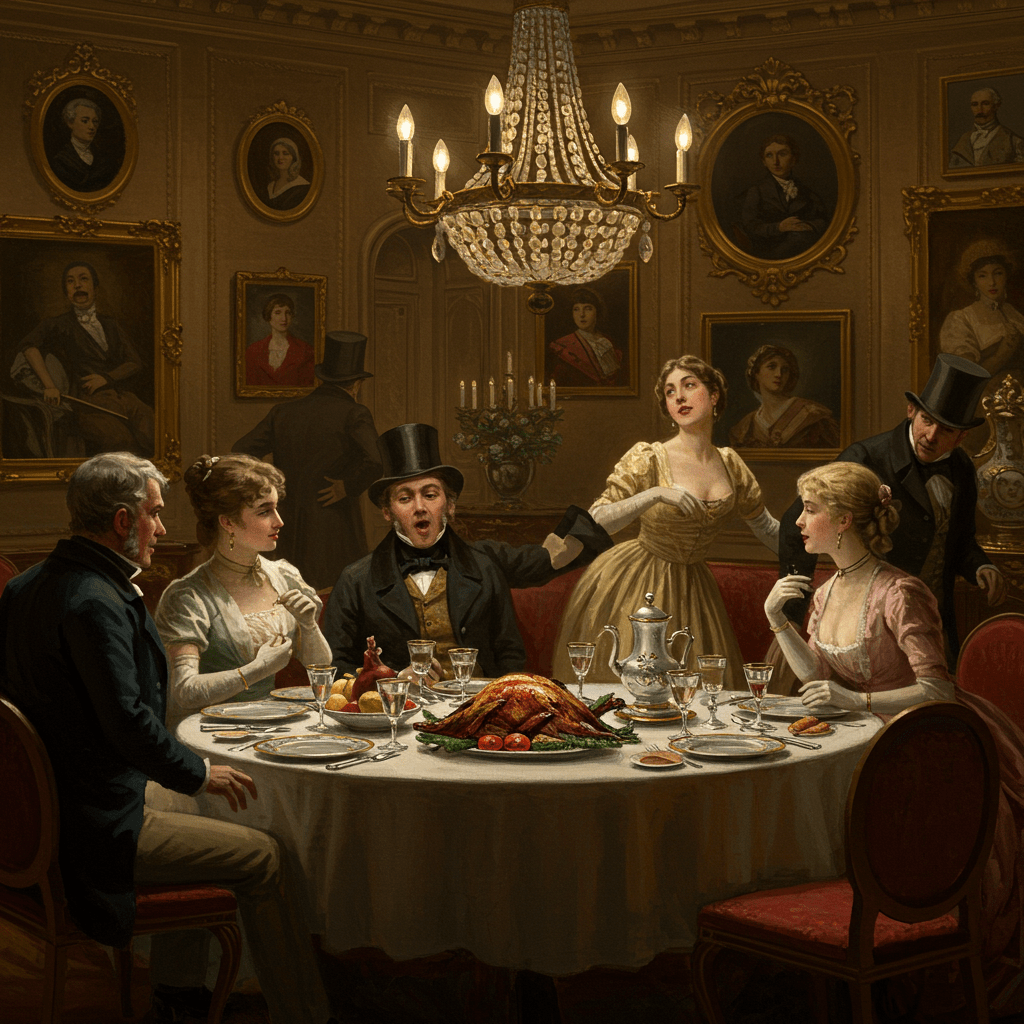

Balzac, dans son œuvre monumentale, La Comédie humaine, dépeint une société où la gastronomie est omniprésente, un symbole de richesse, de pouvoir, mais aussi de décadence. Les descriptions de ses festins opulents, contrastant avec la misère des quartiers populaires, révèlent les inégalités sociales et les contradictions d’une époque en pleine mutation. La nourriture, chez Balzac, est un miroir de la société, un reflet de ses richesses et de ses faiblesses.

Flaubert, Zola et le Réalisme Culinaire

Le réalisme du XIXe siècle marque un tournant. Les écrivains, loin des descriptions romantiques, se concentrent sur la précision des détails. Gustave Flaubert, avec son style précis et objectif, décrit la nourriture de manière réaliste, sans fioritures, comme un élément intégrante du quotidien de ses personnages. Les repas qu’il décrit sont souvent simples, modestes, mais témoignent d’un art culinaire raffiné, même dans le cadre le plus humble.

Émile Zola, dans ses romans naturalistes, utilise la nourriture comme un moyen de caractériser ses personnages et de révéler les conditions de vie de différentes classes sociales. Ses descriptions de marchés, de cuisines populaires, et de festins bourgeois, sont autant de tableaux qui témoignent de son observation minutieuse de la réalité. La nourriture, chez Zola, n’est pas seulement un élément du décor, mais un révélateur des mœurs et des coutumes de son époque.

La Table comme Scène Littéraire

Au-delà des descriptions réalistes ou romantiques, la table est devenue une véritable scène littéraire. Les conversations, les conflits, les amours, les trahisons, tout se déroule autour du repas. Le repas devient un moment privilégié pour dévoiler les personnalités, les ambitions et les secrets des personnages. La nourriture devient un outil narratif, une manière de créer du suspense, de faire avancer l’intrigue, ou de créer un climat particulier.

L’héritage de cette tradition culinaire et littéraire se perpétue jusqu’à nos jours. La gastronomie française, avec son raffinement et sa richesse, continue d’inspirer les écrivains et les artistes, contribuant à enrichir la culture française et à la faire rayonner à travers le monde. La table, lieu de convivialité et de partage, demeure un symbole fort de la civilisation française, un héritage précieux que les écrivains ont su capturer et transmettre à travers les âges.