L’année est 1848. Paris, ville bouillonnante d’idées révolutionnaires et de parfums enivrants, voit s’affronter non seulement les barricades et les opinions politiques, mais aussi une bataille plus subtile, plus insidieuse : celle de la gastronomie. Dans les cuisines opulentes des palais impériaux et dans les modestes estaminets des faubourgs, un même défi se profile : nourrir une population croissante tout en préservant les ressources d’une nation en pleine mutation. Ce n’est pas seulement une question de quantité, mais de qualité, de respect des saisons, de la terre et du travail des hommes, précurseurs d’une notion qui ne sera véritablement nommée qu’au XXIe siècle : le développement durable.

Car si les grands chefs de l’Empire, ces magiciens des fourneaux, rivalisaient d’ingéniosité pour créer des mets somptueux, leur art était intimement lié à l’abondance, à l’exploitation parfois sans limite des richesses de la campagne. Le gibier, le poisson, les fruits et les légumes, acheminés de toutes les provinces, affluaient vers les tables royales, un luxe qui ne pouvait être accessible à la majeure partie de la population. Un paradoxe cruel : la profusion pour les uns, la pénurie pour les autres.

Les Tables Impériales et le Dilemme de l’Abondance

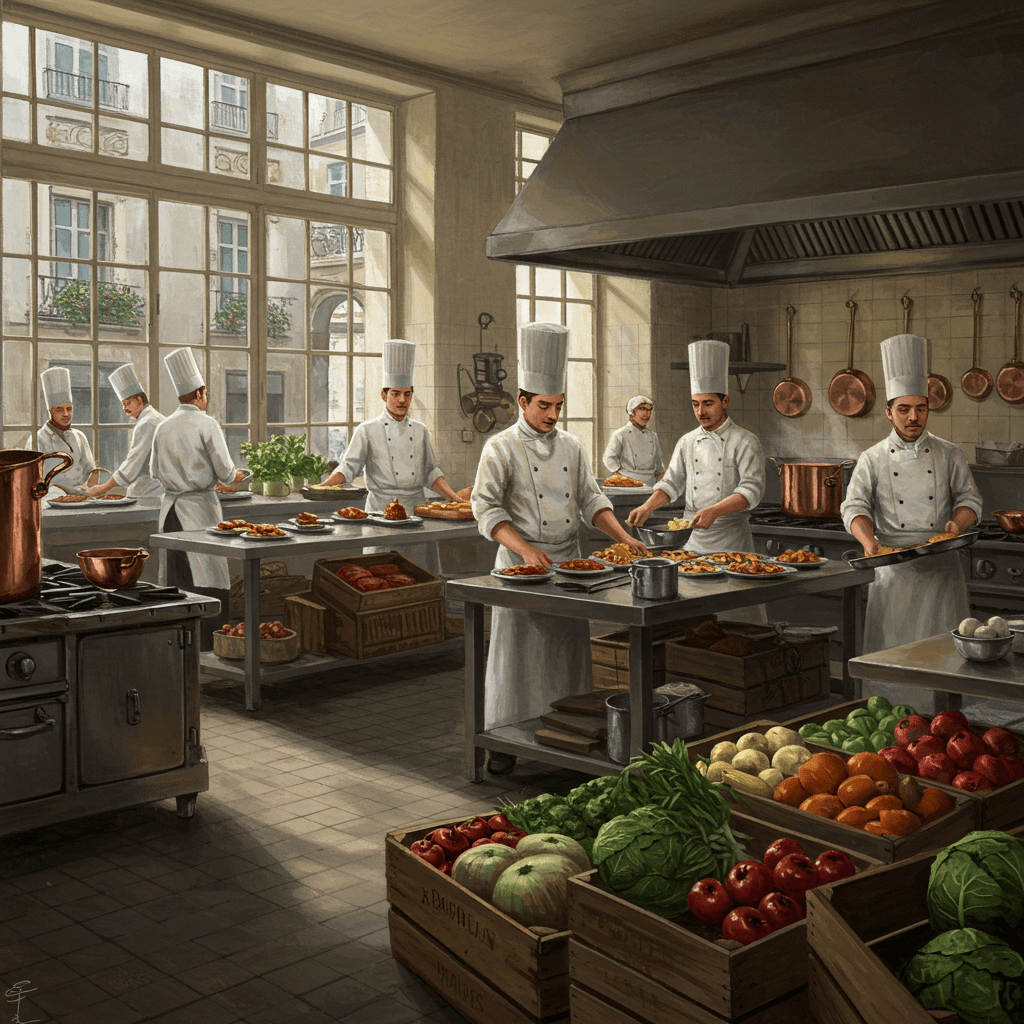

Imaginez les cuisines du palais des Tuileries : un ballet incessant de cuisiniers, de valets, de commis, s’affairent autour de fourneaux flamboyants. Les odeurs de truffes, de champignons, de volailles rôties emplissent l’air. Chaque plat, une œuvre d’art, une symphonie de saveurs élaborée par les plus grands talents culinaires de l’époque. Mais cette opulence cachée une réalité sombre : le gaspillage. Des quantités impressionnantes de nourriture étaient préparées, souvent pour ne jamais être consommées. Les restes, considérés comme indigne de la table impériale, finissaient jetés, un affront à la terre et au travail des paysans.

Careme, le célèbre chef, réputé pour son génie culinaire et son organisation sans faille, était-il conscient de ce paradoxe ? Sans doute. Mais la pression de la cour, les exigences de l’Empereur, et la culture de l’abondance qui régnait alors, le contraignaient à suivre les règles du jeu, un jeu cruel et injuste. Son talent, pourtant, transparaissait dans la recherche de produits de qualité, dans la valorisation des ingrédients saisonniers, même si le cadre général restait celui d’une extravagance difficilement conciliable avec des considérations de développement durable.

La Cuisine Bourgeoise et les Premières Tentatives de Rationalisation

En dehors des palais, dans les demeures bourgeoises, une autre vision de la gastronomie émergeait. On assistait à une lente mais inexorable transition vers une cuisine plus raisonnée, plus proche des produits locaux. Les livres de recettes se multipliaient, proposant des alternatives plus économiques, plus simples, tout en maintenant un certain raffinement. L’influence de la philosophie des Lumières, avec son accent mis sur la raison et l’efficacité, se faisait sentir dans la gestion des cuisines et dans le choix des ingrédients. Les cuisinières bourgeoises, soucieuses de leur budget, mais aussi de la qualité de leur table, devenaient des expertes en conservation, en transformation des aliments et en gestion des ressources.

Le développement des jardins potagers, souvent intégrés aux propriétés, contribuait à cette nouvelle approche. Les légumes frais, les fruits, les herbes aromatiques, cultivés sur place, réduisaient la dépendance aux marchés et favorisaient une alimentation plus saine et plus équilibrée, anticipant les principes fondamentaux de l’agriculture durable.

Les Défis de la Révolution Industrielle et l’Émergence des Conserves

Le XIXe siècle est aussi celui de la révolution industrielle. L’urbanisation galopante, l’exode rural, créent de nouvelles problématiques alimentaires. Nourrir une population de plus en plus concentrée dans les villes devient un défi majeur. C’est dans ce contexte que l’invention et le développement des conserves alimentaires prennent toute leur importance. Apparu comme une solution pour préserver les denrées périssables et les rendre disponibles toute l’année, ce procédé révolutionnaire a permis de réduire le gaspillage et de mieux gérer les ressources, même s’il comportait ses propres limites écologiques.

La conservation des aliments, cependant, n’était pas sans soulever de nouvelles questions. Les procédés de fabrication, les emballages, l’impact sur la qualité nutritionnelle des produits : autant de points qui n’étaient pas encore envisagés sous l’angle du développement durable, mais qui annonçaient les préoccupations environnementales du futur.

Les Premiers Signaux d’une Prise de Conscience

Alors que le siècle touche à sa fin, quelques voix s’élèvent pour dénoncer l’exploitation aveugle des ressources naturelles et le gaspillage alimentaire. Des intellectuels, des médecins, des agronomes, alertent sur les conséquences de cette course effrénée à l’abondance. Les premières réflexions sur l’importance d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement commencent à émerger. Des initiatives, encore timides, apparaissent ici et là, annonçant une prise de conscience qui ne sera véritablement assumée que bien plus tard.

Le chemin vers une gastronomie durable sera long et semé d’embûches. Mais les premiers pas, fragiles et hésitants, ont été faits au cœur même du XIXe siècle, dans les cuisines impériales, dans les maisons bourgeoises, dans les laboratoires des inventeurs et dans les champs des paysans. Ces pionniers, souvent inconsciemment, ont jeté les bases d’une nouvelle approche de la nourriture, une approche plus responsable, plus humaine, plus respectueuse de la planète.