La fumée des flambeaux dansait sur les murs de la salle des fêtes du château de Chambord, illuminant les visages pensifs des convives. Un festin royal, digne des plus grands monarques, s’étalait sur les tables, un véritable monument de gastronomie française. Gibier en abondance, poissons des rivières royales, fruits exotiques arrivés de lointaines contrées… Pourtant, au cœur de cette opulence, une ombre se profilait. Le roi François Ier, homme de goût et de raffinement, se sentait soudainement mal à l’aise. Non pas à cause du vin, mais à cause d’une inquiétante réflexion sur l’impact de ce festin sur son royaume.

Car si les tables croulaient sous le poids des mets les plus fins, le peuple, lui, souffrait de la famine. Les récoltes étaient maigres, les terres épuisées par des années d’exploitation sans mesure. Le monarque, éclairé par les savants de son époque, commençait à entrevoir une vérité cruciale : la durabilité, ou plutôt son absence, était au cœur du problème. Ce n’était plus seulement une question de goût, mais de survie même du royaume. Une nouvelle ère se profilait, une ère où l’art culinaire devait se réinventer, se réconcilier avec la terre et ses ressources.

Le Roi Soleil et l’Humilité des Assiettes

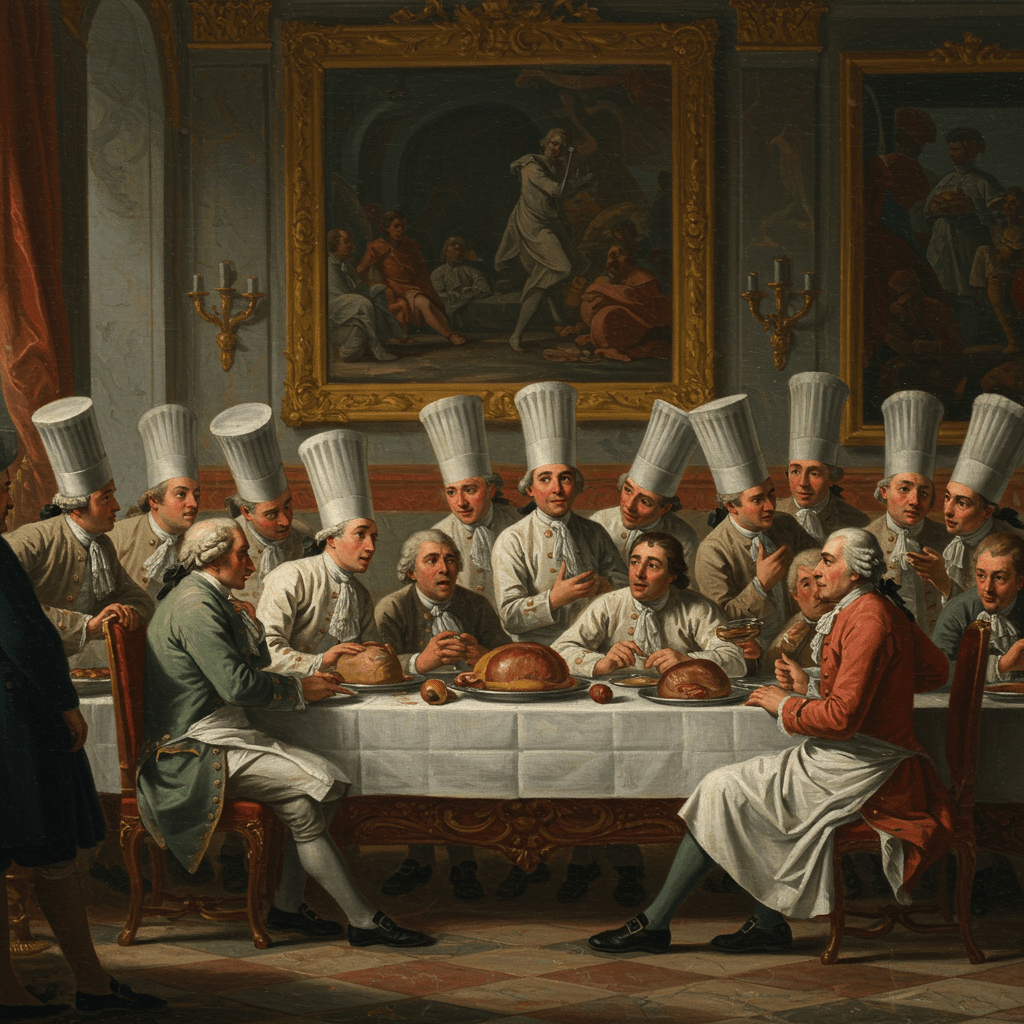

Louis XIV, le Roi Soleil, hérita de cette préoccupation. Son règne, synonyme de splendeur et de magnificence, n’était pas exempt de défis alimentaires. La gestion des ressources, la préservation des terres cultivables et la juste distribution des aliments devinrent des préoccupations majeures. Les chefs royaux, désormais placés sous la responsabilité de la Cour, étaient appelés à une plus grande créativité et à une nouvelle approche, plus respectueuse de l’environnement et des saisons. Les menus royaux, autrefois symboles de puissance ostentatoire, commencèrent à intégrer des produits locaux et saisonniers, une subtilité qui reflétait une prise de conscience naissante.

Leur influence s’étendait au-delà des cuisines royales. Les livres de recettes, de plus en plus nombreux, promouvaient des techniques agricoles améliorées et une gestion plus responsable des ressources. Les jardins royaux, véritables laboratoires vivants, expérimentaient de nouvelles méthodes de culture, cherchant à optimiser les rendements tout en préservant la fertilité des sols. L’innovation culinaire était devenue une alliée précieuse dans la quête de la durabilité. Les chefs, autrefois de simples exécutants, devinrent des artisans engagés, des acteurs essentiels de la gestion des ressources du royaume.

La Révolution et l’Égalité à Table

La Révolution française, avec son idéal d’égalité, bouleversa profondément les pratiques alimentaires. La fin de l’Ancien Régime et l’abolition des privilèges marquèrent également une transformation profonde des habitudes culinaires. Les tables royales, autrefois symbole d’inégalité et d’excès, furent remplacées par un modèle plus sobre et plus équitable. L’abondance, autrefois réservée à l’élite, devait désormais être partagée par tous.

La nouvelle république prônait une cuisine simple, nourrissante et accessible à tous, en rupture avec le faste et le gaspillage de la monarchie. Les chefs, désormais au service de la nation, devaient faire preuve d’ingéniosité pour nourrir la population avec des ressources limitées. La créativité culinaire s’orienta vers l’optimisation des ressources et la valorisation des produits locaux, contribuant à une approche plus durable de l’alimentation. La Révolution, bien que sanglante et chaotique, apporta une réflexion essentielle sur les liens complexes entre l’alimentation, l’économie et la société.

Le XIXe Siècle et les Premières Consciences Écologiques

Le XIXe siècle marqua une transition graduelle vers une conscience écologique plus développée. L’industrialisation croissante, bien que bénéfique à certains égards, mit en lumière les problèmes environnementaux liés à la production et à la consommation alimentaires. La pollution des eaux, l’épuisement des sols et l’exploitation intensive des ressources naturelles devinrent des préoccupations de plus en plus importantes.

De nombreux intellectuels et scientifiques commencèrent à alerter sur ces enjeux, ouvrant la voie à de nouvelles approches plus responsables. L’agriculture commença à s’intéresser aux techniques plus durables, comme la rotation des cultures et l’utilisation de fertilisants naturels. Les chefs, toujours acteurs majeurs de la scène culinaire, intégrèrent progressivement ces nouvelles préoccupations dans leurs créations. L’élégance et la sophistication ne devaient plus être synonymes de gaspillage et de dégradation de l’environnement.

L’Héritage Royal: Un Défi pour le XXIe Siècle

Le chemin vers une alimentation durable a été long et semé d’embûches. Des excès des monarchies aux bouleversements de la Révolution, en passant par les défis de l’industrialisation, l’histoire de la gastronomie française est aussi l’histoire d’une prise de conscience progressive des liens entre l’alimentation, l’environnement et la société.

L’héritage des rois et des chefs d’antan nous appelle à une réflexion profonde sur nos pratiques actuelles. Le défi du XXIe siècle est de conjuguer l’excellence culinaire avec le respect de l’environnement et une distribution équitable des ressources. L’innovation, la créativité et l’engagement des chefs sont plus que jamais nécessaires pour construire un avenir gastronomique durable, un avenir où la gourmandise ne sera plus synonyme de gaspillage, mais de respect et de sagesse.