L’année est 1789. La Bastille tombe, et avec elle, l’espoir d’une France nouvelle. Mais la Révolution, promesse de liberté, ne s’étend pas aussi facilement derrière les murs épais des prisons royales. Dans ces geôles obscures, où la misère côtoie la folie, une autre révolution gronde, sourde et violente, celle des prisonniers eux-mêmes. Des hommes et des femmes, brisés par l’injustice, par la faim, par la maladie, se soulèvent contre leurs bourreaux, contre un système qui les a broyés. Leurs cris, étouffés par les pierres, résonnent pourtant dans les couloirs sombres, annonçant une tempête humaine.

Ces murs, témoins silencieux de tant de drames, ont vu défiler des figures oubliées, des révoltés anonymes dont les noms ont été effacés par le temps. Pourtant, leurs rébellions, souvent sanglantes, souvent désespérées, ont gravé leur marque indélébile sur l’histoire des prisons françaises. Des mutineries qui, loin d’être de simples actes de violence, constituent des témoignages poignants sur les conditions de vie inhumaines et sur la soif de justice qui animait ces âmes oubliées.

La Conciergerie : Fournaise de la Révolte

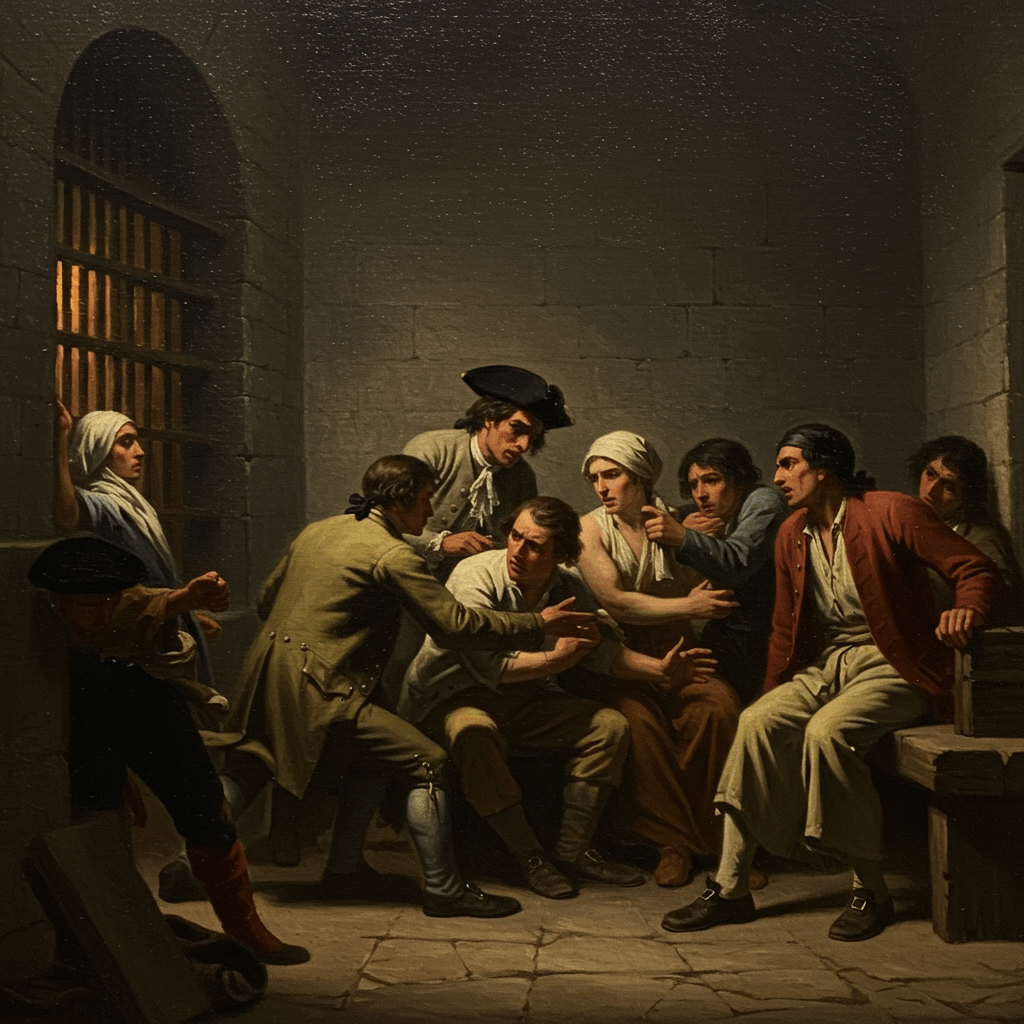

La Conciergerie, ancienne résidence royale transformée en prison, devint un symbole de la terreur révolutionnaire. À l’intérieur de ses murs chargés d’histoire, les prisonniers, issus de tous les milieux, se retrouvaient unis par leur sort commun. Aristocrates déchus, paysans révoltés, prêtres réfractaires, tous partageaient la même misère, la même faim, le même sentiment d’injustice. Les conditions de détention étaient épouvantables : surpopulation, manque d’hygiène, nourriture avariée, maladies contagieuses… La révolte, dans ces conditions, était inévitable. Plus d’une fois, les prisonniers se soulevèrent contre les gardes, exigeant une amélioration de leurs conditions de vie, ou tout simplement, la liberté.

Les mutineries à la Conciergerie furent particulièrement violentes. Des barricades de meubles et de matelas étaient érigées, des combats acharnés opposaient les prisonniers aux gardes. Le bruit des combats, des cris, des coups, traversait les épais murs, semant la panique dans les rues voisines. La répression était féroce, mais les révoltes persistaient, alimentées par le désespoir et la soif de vengeance. Des exemples de mutineries spécifiques, comme celle de 1792, pourraient être détaillés ici, en se concentrant sur la violence des affrontements, l’organisation du mouvement et l’impact sur les autorités.

Bicêtre : L’Enfer sur Terre

La prison de Bicêtre, tristement célèbre pour son caractère inhumain, offrait un spectacle d’horreur. Des cellules minuscules et insalubres étaient surpeuplées, abritant des malades mentaux, des criminels, des débiteurs. L’odeur pestilentielle, le manque d’hygiène et la promiscuité engendraient des épidémies meurtrières. Ici, la violence était omniprésente, entre les prisonniers eux-mêmes, et entre les prisonniers et les gardes. Les mutineries étaient fréquentes, souvent spontanées, et le plus souvent dirigées contre les conditions de vie intolérables.

Des descriptions précises des mutineries à Bicêtre, avec des détails sur l’organisation, les acteurs et les conséquences, pourraient être ajoutées. On pourrait mettre en avant les conditions spécifiques à cette prison, comme la présence de malades mentaux, et leur impact sur les mutineries. Il serait également pertinent de souligner l’utilisation de la torture et de la violence par les gardes, qui alimentaient la rage des prisonniers.

Les Prisons Provinciales : Échos de la Révolte

Les mutineries n’étaient pas limitées aux grandes prisons parisiennes. Dans toute la France, les prisons provinciales étaient le théâtre de révoltes similaires. À Lyon, à Marseille, à Bordeaux, les prisonniers, confrontés aux mêmes conditions de vie déplorables, se révoltaient contre l’injustice et la cruauté du système. Ces mutineries, souvent moins documentées que celles des grandes prisons, n’en étaient pas moins importantes. Elles témoignent de la généralisation du mécontentement et de la soif de justice qui régnaient parmi les détenus.

L’étude des révoltes dans les prisons provinciales permettrait de fournir un panorama plus complet du phénomène. On pourrait comparer les conditions de vie, les types de mutineries et les réactions des autorités dans différentes régions de France. Des exemples concrets, même fragmentaires, contribueraient à enrichir le récit et à mettre en lumière la dimension nationale de ce mouvement de révolte.

La Figure du Prisonnier Révolté

Au-delà des conditions matérielles de détention, les mutineries étaient aussi le reflet d’une aspiration à la dignité et à la justice. Les prisonniers, souvent traités comme des bêtes, cherchaient à réaffirmer leur humanité, à protester contre leur traitement inhumain. Ils se dressaient contre un système qui les avait dépossédés de leurs droits, de leur liberté, et parfois même de leur identité.

Les mutineries sont donc des événements complexes, qui ne peuvent être réduits à de simples actes de violence. Elles constituent un témoignage exceptionnel sur l’histoire sociale de la France, sur les conditions de vie des prisonniers et sur la lutte contre l’injustice. Elles révèlent la force de résistance et la détermination de ceux qui, même dans les conditions les plus difficiles, ont refusé de se laisser briser.

Le récit des mutineries qui ont secoué les prisons françaises est celui d’un combat incessant contre l’oubli, un témoignage vibrant sur la souffrance et la résilience humaine. Il nous rappelle que la lutte pour la justice et la dignité est une lutte sans fin, et que même derrière les murs les plus épais, l’espoir peut prendre la forme d’une révolte.