L’année est 1880. Une brume épaisse, lourde de l’haleine glaciale d’un hiver parisien, enveloppe la prison de Bicêtre. Derrière les murs de pierre grise, une symphonie de gémissements et de murmures s’élève, un contrepoint macabre aux chants lointains de la ville. Dans ce lieu d’ombre et de désespoir, où la misère côtoie la brutalité, une lueur inattendue brille, une étincelle de résistance face à l’abîme. C’est dans le cœur même des ténèbres que la culture trouve refuge, offrant un exil fragile, mais précieux, à ceux qui sont privés de liberté.

Le cachot, froid et humide, exhale une odeur âcre de renfermé, mêlée à celle du pain rassis et des corps fatigués. Mais dans cet univers lugubre, une autre odeur se fait sentir, plus subtile, plus douce : celle de la peinture à l’huile, de l’encre, du papier froissé, murmurant une promesse d’évasion. Car même derrière les barreaux, le désir de création, cette flamme inextinguible de l’âme humaine, persiste.

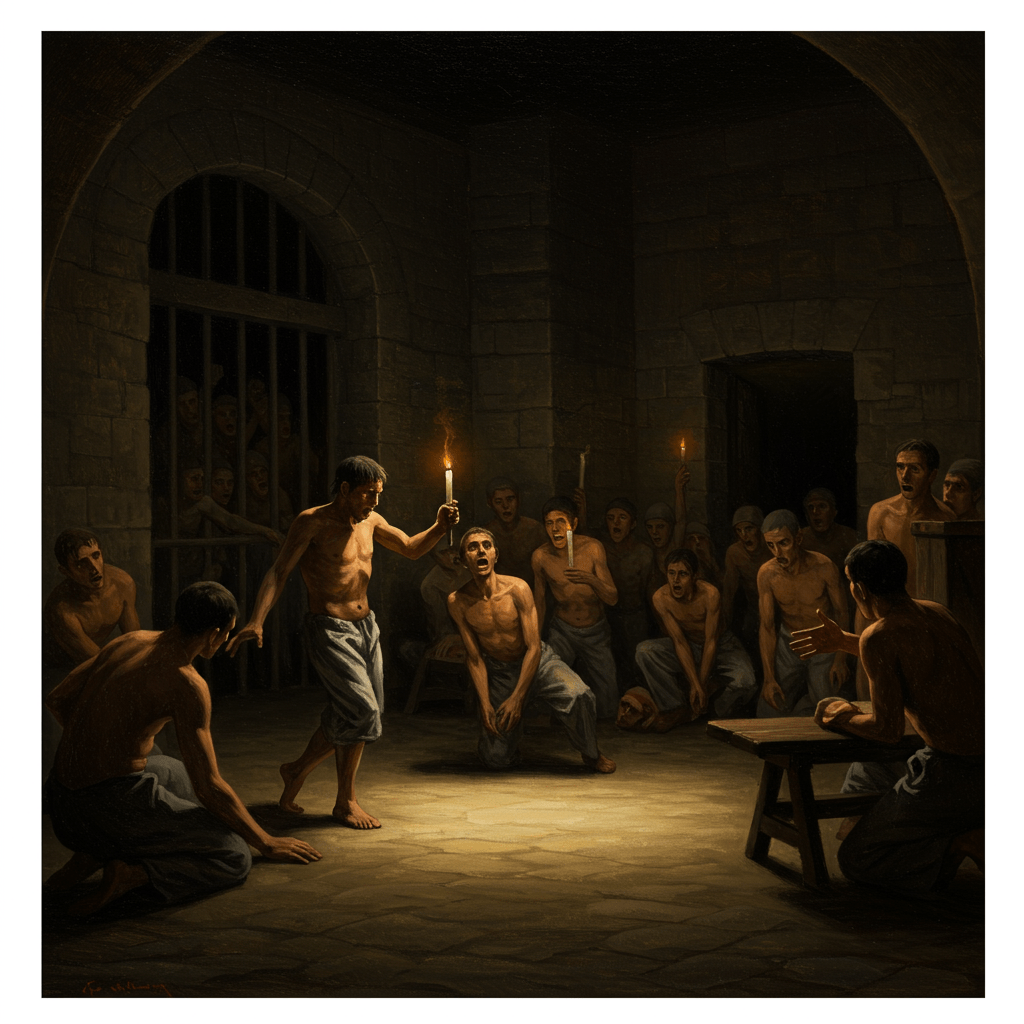

Le Théâtre des Ombres

Les représentations théâtrales clandestines, organisées dans le plus grand secret, étaient un événement majeur de la vie carcérale. Des drames de Corneille, des comédies de Molière, joués à la lueur vacillante de quelques bougies, transformaient les cellules en scène improvisée. Les détenus, acteurs et spectateurs confondus, oubliaient, le temps d’une représentation, les misères de leur condition. Leurs voix, rauques et fatiguées, prenaient une force et une expressivité inattendues, les mots libérant une émotion contenue, un espoir qui refusait de mourir. Ces spectacles, improvisés et souvent dépourvus de mise en scène sophistiquée, étaient des catharses collectives, des moments d’intense communion humaine, une échappatoire salvatrice à la réalité crue de leur quotidien.

Les Mots comme Évasion

L’écriture, elle aussi, jouait un rôle essentiel dans ce refuge culturel. Des poèmes, des nouvelles, des journaux intimes, souvent cachés dans les recoins les plus secrets des cellules, témoignaient d’une soif inextinguible de création et d’expression. Le stylo, une arme aussi puissante que n’importe quelle épée, permettait aux prisonniers de combattre leur désespoir, de donner une forme à leurs pensées, de laisser une trace de leur existence. Ces écrits, souvent illisibles, maladroits, étaient des témoignages précieux, des cris d’espoir dans un abîme de silence. La bibliothèque clandestine, alimentée par les quelques livres saisis à l’entrée, ou par les rares dons extérieurs, était le cœur palpitant de ce monde souterrain de l’écriture.

Les Arts Plastiques: Une Fenêtre sur le Monde

La peinture et le dessin, bien que plus difficiles à pratiquer dans le cadre restrictif de la prison, n’étaient pas moins présents. Sur des bouts de tissu, des morceaux de papier récupérés, les détenus peignaient des scènes de leur vie passée, des paysages rêvés, des portraits de leurs proches. Ces œuvres, souvent sommaires, dénuées de sophistication technique, portaient en elles une puissance expressive remarquable, traduisant une douleur indicible, un profond désir de liberté. Les couleurs, vives et franches, semblaient jaillir du cœur même des artistes, leur permettant de transcender leur condition. La création artistique était un moyen de se réapproprier leur identité, de recréer un monde intérieur en opposition au monde extérieur qui les opprimait.

La Musique, Lien entre les Âmes

Le chant, la musique, étaient les autres piliers de cette résistance culturelle. Des mélodies traditionnelles, des airs populaires, souvent chantés en chœur, emplissaient les couloirs de la prison, créant un contrepoint poignant aux bruits de la souffrance. Des instruments de fortune, confectionnés avec des matériaux récupérés, servaient à accompagner ces chants. Ces moments musicaux étaient des moments de partage, de solidarité, de communion spirituelle, une manière de transcender la solitude et la désolation du lieu. La musique, comme les autres formes d’expression artistique, était un acte de rébellion, une affirmation de l’identité face à l’anéantissement.

Ainsi, au cœur même des ténèbres de la prison de Bicêtre, la culture, sous toutes ses formes, s’affirmait comme un rempart contre le désespoir, une échappatoire fragile, mais essentielle, pour les détenus. Ces activités, bien qu’elles ne puissent effacer la réalité de leur emprisonnement, leur permettaient de préserver leur dignité, de cultiver leur esprit, et de maintenir une flamme d’espoir dans les profondeurs de leur âme. Ces moments de création et de partage étaient des témoignages vibrants de la force invincible de l’esprit humain, capable de trouver la beauté et la lumière même dans les ténèbres les plus profondes.

La culture était, et reste, le refuge ultime de l’âme humaine, un témoignage éternel de sa résilience et de sa capacité à créer même face à l’adversité. Elle était la lumière qui brillait au cœur de l’ombre, un symbole d’espoir éternel.