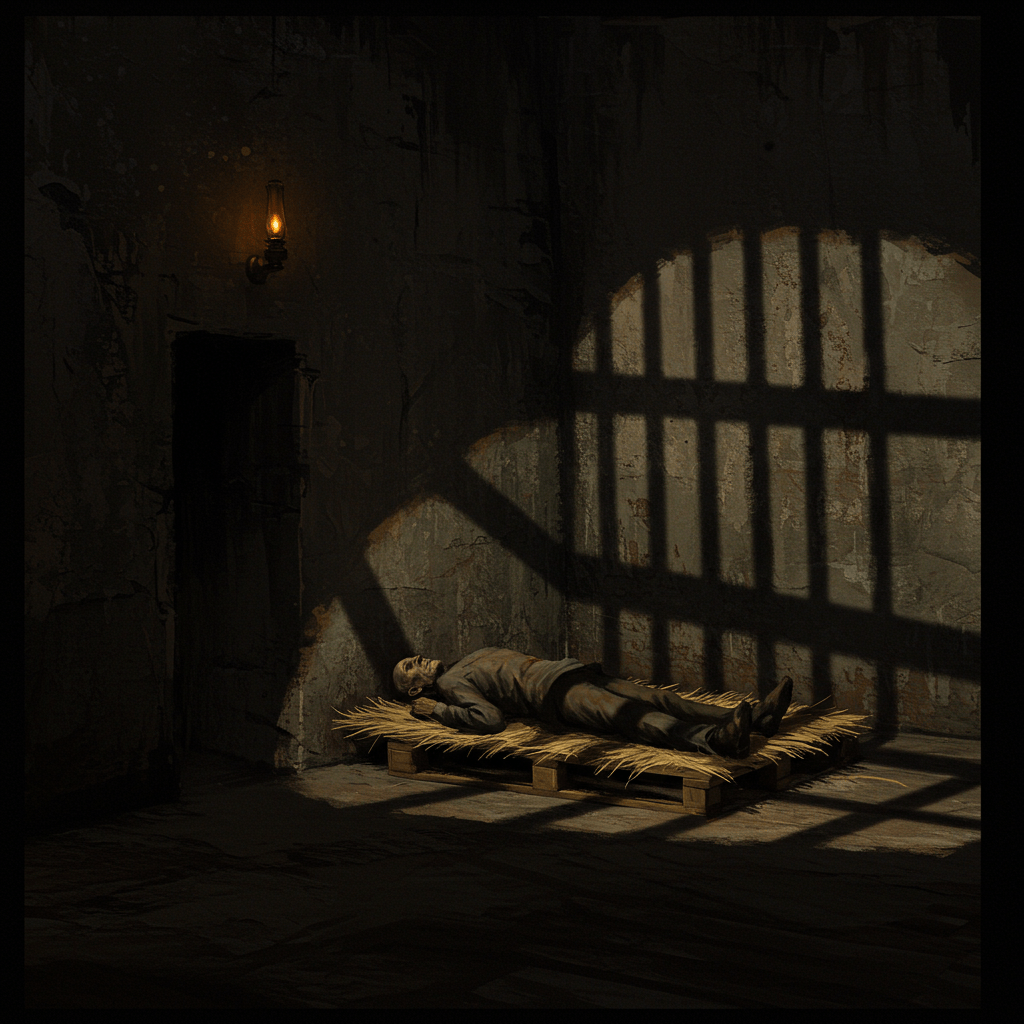

L’air épais et fétide, saturé d’une odeur âcre de renfermé, de maladie et de désespoir, vous saisissait à la gorge dès que l’on franchissait le seuil de la prison de Bicêtre. Des murs de pierre grise, lépreux et suintants d’humidité, semblaient eux-mêmes respirer la souffrance. Des cris rauques, des sanglots étouffés, le bruit sourd des chaînes traînant sur le pavé… C’était un concert macabre qui rythmait la vie de ces damnés, oubliés par la société, livrés à leur sort misérable, dans l’indifférence générale. Le soleil, rare visiteur dans ces geôles obscures, projetait des rais pâles et incertains, illuminant à peine la crasse qui tapissait chaque recoin, chaque cellule, chaque âme.

Bicêtre, mais aussi la Conciergerie, Sainte-Pélagie… Autant de lieux sinistres où la maladie régnait en maître absolu. La promiscuité, l’insalubrité, le manque cruel d’hygiène : une combinaison infernale qui favorisait la propagation des épidémies. La typhoïde, le typhus, la dysenterie… Des fléaux qui fauchaient les détenus, jeunes et vieux, riches et pauvres, sans distinction aucune. La mort, spectre omniprésent, hantait ces murs, moissonnant ses victimes dans un silence assourdissant, brisé seulement par les gémissements des mourants.

La médecine carcérale : un simulacre de soins

L’assistance médicale, si tant est qu’on puisse la qualifier ainsi, était pitoyable. Un médecin, souvent débordé, voire indifférent, effectuait des visites sporadiques, dispensant des soins rudimentaires, voire inexistants. Les remèdes étaient aussi sommaires que les diagnostics. Des potions douteuses, des saignées abusives, des cataplasmes improvisés… La médecine du XIXe siècle, même en dehors des murs de la prison, était encore balbutiante, mais en ces lieux, elle dégénérait en une parodie grotesque de science médicale. L’absence criante d’hygiène aggravait la situation, transformant les prisons en véritables incubateurs de maladies.

Les cellules surpeuplées, exiguës et insalubres, étaient de véritables nids à microbes. Des hommes, parfois des femmes et des enfants, entassés les uns sur les autres, dans une promiscuité inimaginable. Le manque d’aération, la présence constante d’excréments et d’ordures, l’absence d’eau potable… Tous ces éléments contribuaient à un environnement délétère, qui minait la santé physique et mentale des détenus. Leur corps affaiblis, affamés et épuisés, étaient des proies faciles pour la maladie.

La nourriture : un instrument de torture

La nourriture, maigre et avariée, était une autre arme utilisée contre les prisonniers. Des rations insuffisantes, composées de pain rassis, de soupe fade et de quelques légumes avariés, ne permettaient pas de subvenir aux besoins élémentaires de l’organisme. L’état de dénutrition généralisée était tel que les détenus étaient affaiblis, rendant leur organisme encore plus vulnérable aux maladies. La famine, alliée à l’insalubrité et au manque de soins, était un facteur déterminant dans la propagation des épidémies et l’augmentation de la mortalité.

La souffrance morale : une blessure invisible

Au-delà des souffrances physiques, il ne faut pas négliger la souffrance morale, invisible mais tout aussi cruelle. L’isolement, l’angoisse, le désespoir, l’incertitude quant à l’avenir… autant de facteurs qui minaient le moral des détenus, fragilisant leur système immunitaire et les rendant plus sensibles aux maladies. L’absence de soutien psychologique, l’absence de tout espoir, transformaient la prison en un enfer qui rongeait l’âme autant que le corps. Le désespoir, plus insidieux que la maladie, était un poison lent mais fatal.

Le cachot, lieu d’isolement complet, était une torture psychologique supplémentaire. L’absence de lumière, de contact humain, le silence assourdissant… Tout contribuait à briser l’esprit du prisonnier, le plongeant dans une profonde dépression qui le rendait incapable de lutter contre la maladie.

L’indifférence d’une société aveugle

L’indifférence de la société face à ces conditions sanitaires indignes est d’autant plus choquante. Les prisons, considérées comme des lieux d’oubli, étaient volontairement ignorées par les autorités, soucieuses d’autres préoccupations. L’opinion publique, elle aussi, restait largement insensible au sort de ces hommes et de ces femmes, enfermés et oubliés derrière les murs de la prison. Leur souffrance, invisible aux yeux de la société, était pourtant bien réelle et d’une ampleur considérable.

Seuls quelques rares esprits éclairés, médecins, philanthropes ou écrivains, osèrent dénoncer ces conditions de détention inhumaines, mais leurs voix se perdaient dans le silence assourdissant de l’indifférence générale. Les prisons du XIXe siècle, loin d’être des lieux de rédemption, étaient de véritables tombeaux, où la maladie et la souffrance régnaient en maîtres absolus.

Les murs de pierre, témoins silencieux de tant de drames, continuaient de se dresser, impassibles, gardant le secret des souffrances indicibles qui se jouaient derrière leurs entrailles. Un héritage sombre, une page douloureuse de notre histoire, dont il est important de se souvenir, afin d’éviter que de tels drames ne se reproduisent jamais.