Paris, 1830. Une bise glaciale soufflait sur les pavés, mordant les joues des passants et chuchotant des secrets dans les ruelles sombres. La ville, corsetée par les lois de la Restauration, respirait une atmosphère pesante, un mélange de faste et de misère, de libertinage contenu et de dévotion forcée. Les murmures de la révolution, encore récents, résonnaient sourdement sous la surface de la vie quotidienne, une menace latente contre l’ordre établi, un ordre qui s’appuyait sur une morale rigide et implacable.

La loi, interprétée par des juges souvent plus préoccupés par leur propre ascension sociale que par la justice véritable, était un instrument de pouvoir, une arme utilisée aussi bien contre les révolutionnaires que contre les humbles victimes de la société. Elle servait à museler toute dissidence, à réprimer toute expression jugée immorale, même les plus subtiles, les plus intimes.

Le poids de l’hypocrisie

Dans les salons élégants du Marais, l’hypocrisie régnait en maître. Derrière les sourires polis et les conversations raffinées, se cachaient des intrigues, des adultères, des jeux de pouvoir aussi dangereux que les duels au clair de lune. Les femmes, prisonnières des conventions sociales, étaient jugées sur leur vertu, leur réputation, un idéal souvent impossible à atteindre. Un seul faux pas, une simple rumeur, suffisait à ruiner une vie, à briser une famille. La loi, loin de protéger les femmes, les exposait davantage à la vindicte publique et à la persécution judiciaire.

L’enfer des bas-fonds

Dans les ruelles obscures du faubourg Saint-Marcel, une autre réalité se déroulait. La misère, la faim, la maladie étaient les maîtres absolus. Les enfants, abandonnés à leur sort, vagabondaient dans les rues, victimes de la violence, de l’exploitation, et de l’indifférence générale. La loi, dans ce monde de désespoir, ne servait qu’à punir les plus faibles, à maintenir l’ordre social à travers la répression brute. Les petits larcins, actes de survie pour des êtres désespérés, étaient punis avec une sévérité disproportionnée, alors que les crimes des puissants restaient souvent impunis.

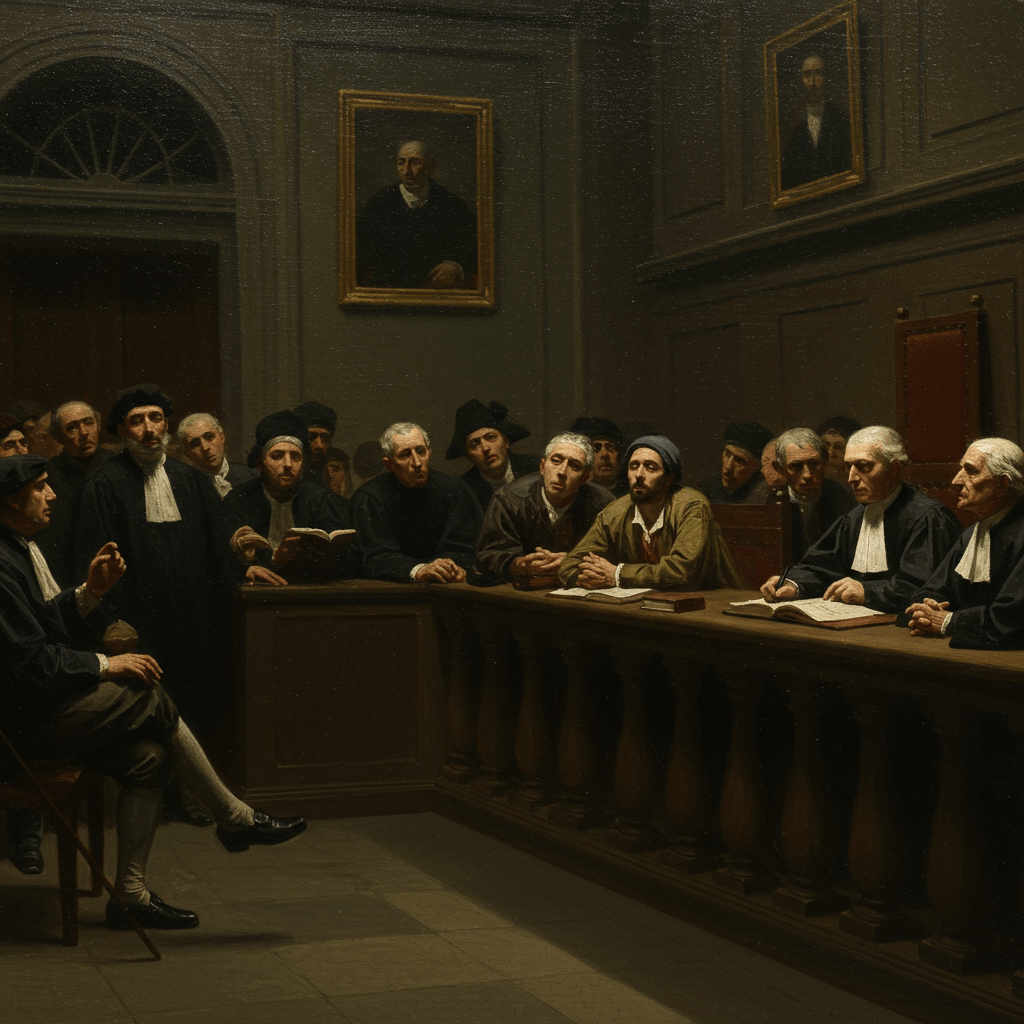

La justice des riches

Les procès retentissants, relatés dans les journaux, illustraient parfaitement la faille du système. Les nobles, les riches marchands, souvent coupables d’actes bien plus graves que les délits des pauvres, bénéficiaient de l’impunité grâce à leur influence, à leur argent, à leur position sociale. La loi, aveugle pour certains, était un instrument de vengeance pour d’autres, un outil utilisé pour régler des comptes, pour éliminer des rivaux, pour consolider le pouvoir des plus forts. La corruption, endémique au sein des institutions, aggravait ce déséquilibre flagrant, transformant la justice en un théâtre d’ombres où la vérité se noyait dans un flot d’intrigues et de manipulations.

La révolte silencieuse

Mais au cœur de cette société étouffante, une révolte silencieuse se préparait. Les murmures de la révolution, autrefois étouffés, prenaient de l’ampleur. Les idées nouvelles, celles de la liberté, de l’égalité, de la fraternité, germaient dans les esprits, nourries par le ressentiment, la colère, et l’injustice vécue au quotidien. La loi, symbole de l’oppression, allait bientôt être confrontée à une force bien plus puissante que la répression : la volonté d’un peuple las de l’arbitraire et de la tyrannie.

La révolution de 1848, bien qu’elle ait ses propres contradictions et ses propres excès, allait profondément modifier le paysage politique et social de la France. Elle allait témoigner du prix inestimable de la liberté, du combat incessant mené contre l’arbitraire et la tyrannie, et de l’espoir d’une société plus juste, plus équitable, où la loi serait enfin au service de tous, et non pas seulement des plus puissants.