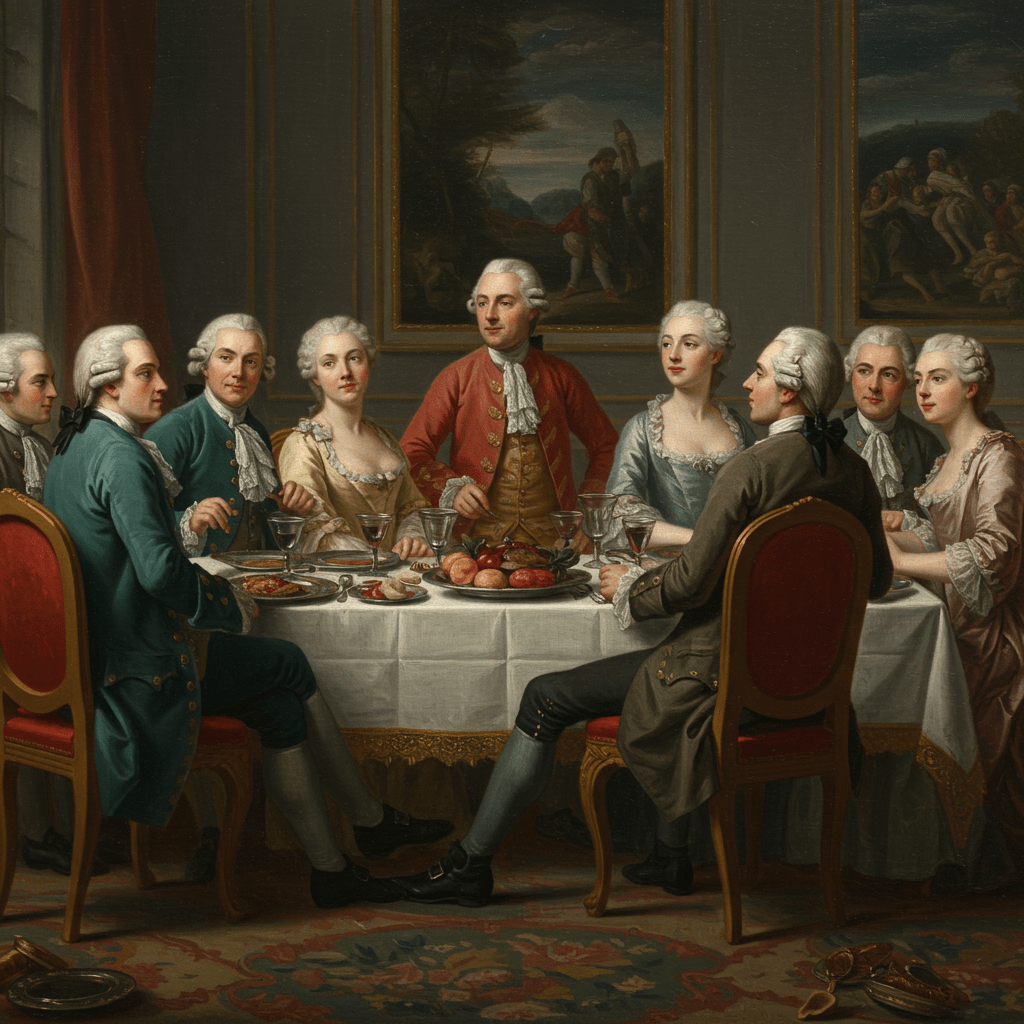

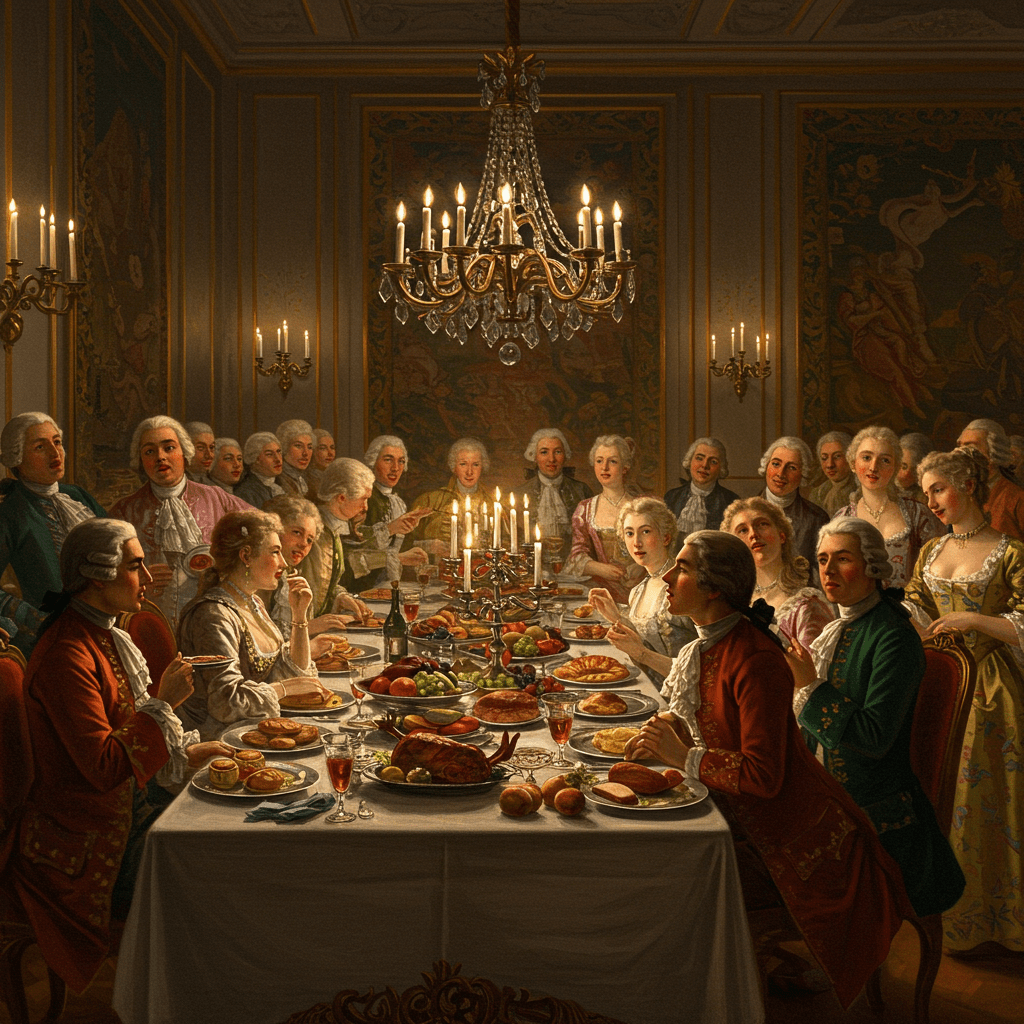

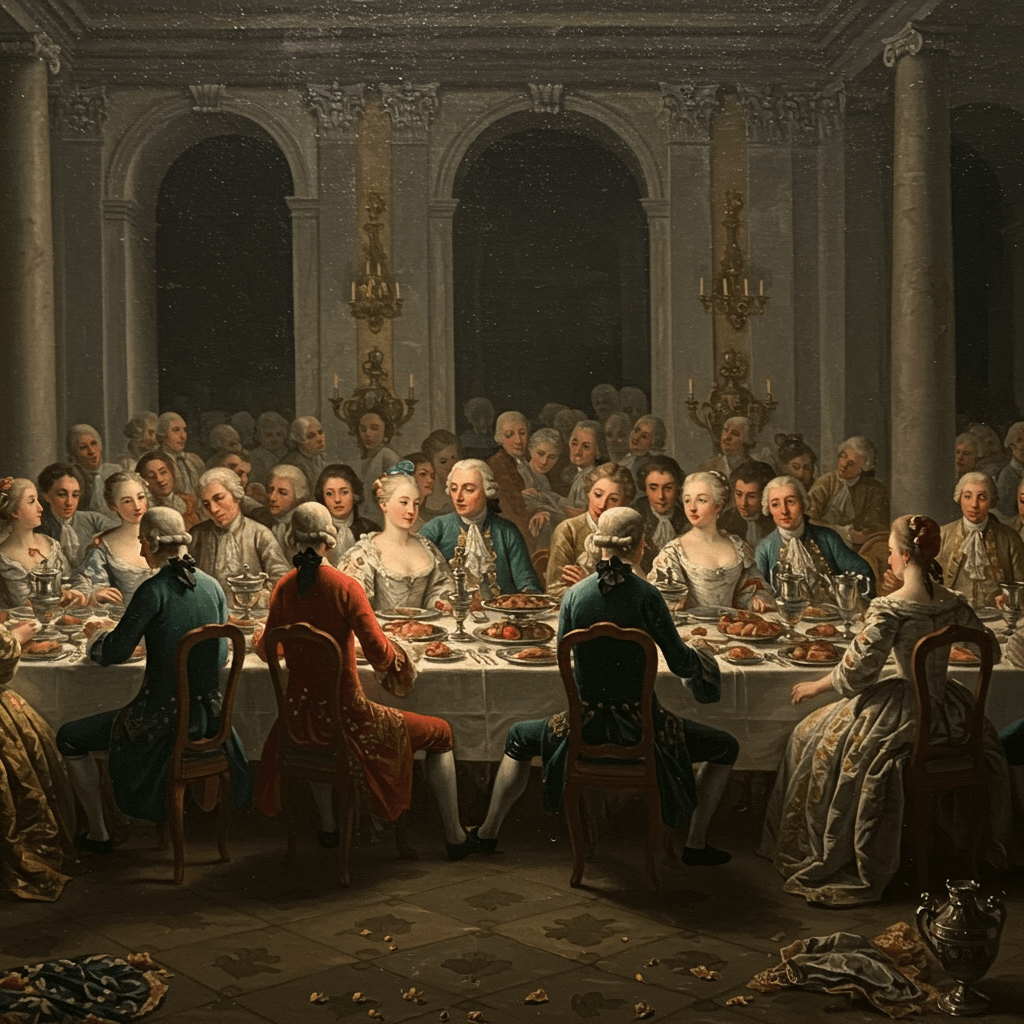

L’année est 1889. Paris, ville lumière, resplendit sous le soleil printanier, une toile de fond grandiose pour une ambition encore plus grandiose : nourrir une nation entière, non pas avec des rations maigres et faméliques, mais avec l’abondance et la délicatesse qui sied à une puissance nouvelle. Le progrès, ce monstre aux mille bras, s’étendait sur la France, et ses tentacules, jusque-là englués dans les machinations industrielles, s’étiraient vers les assiettes des citoyens. Une alliance audacieuse, inimaginable il y a quelques décennies, se forgeait : celle entre les arcanes du pouvoir et l’ingéniosité des entrepreneurs, une entente cordiale pour réinventer la gastronomie française.

Les murmures de cette révolution culinaire parcouraient les salons dorés et les ateliers bruyants. Des discussions animées, entremêlées de craquements de porcelaine et de tintements de verres à vin, s’élevaient autour des tables des ministères et des salles de réunion des grandes maisons de commerce. L’idée était simple, pourtant révolutionnaire : améliorer la production alimentaire, en quantité et en qualité, grâce à une collaboration inédite entre l’État et le secteur privé. Un pari risqué, mais ô combien alléchant !

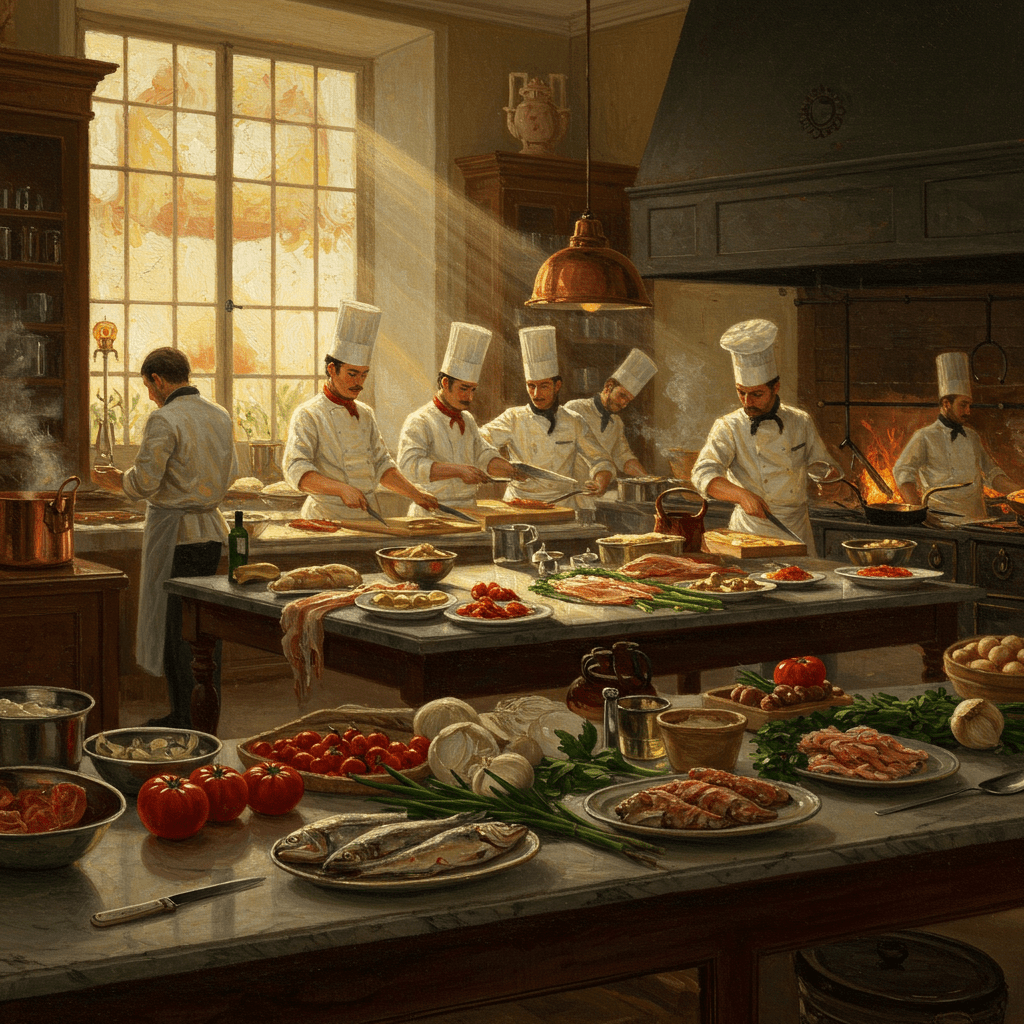

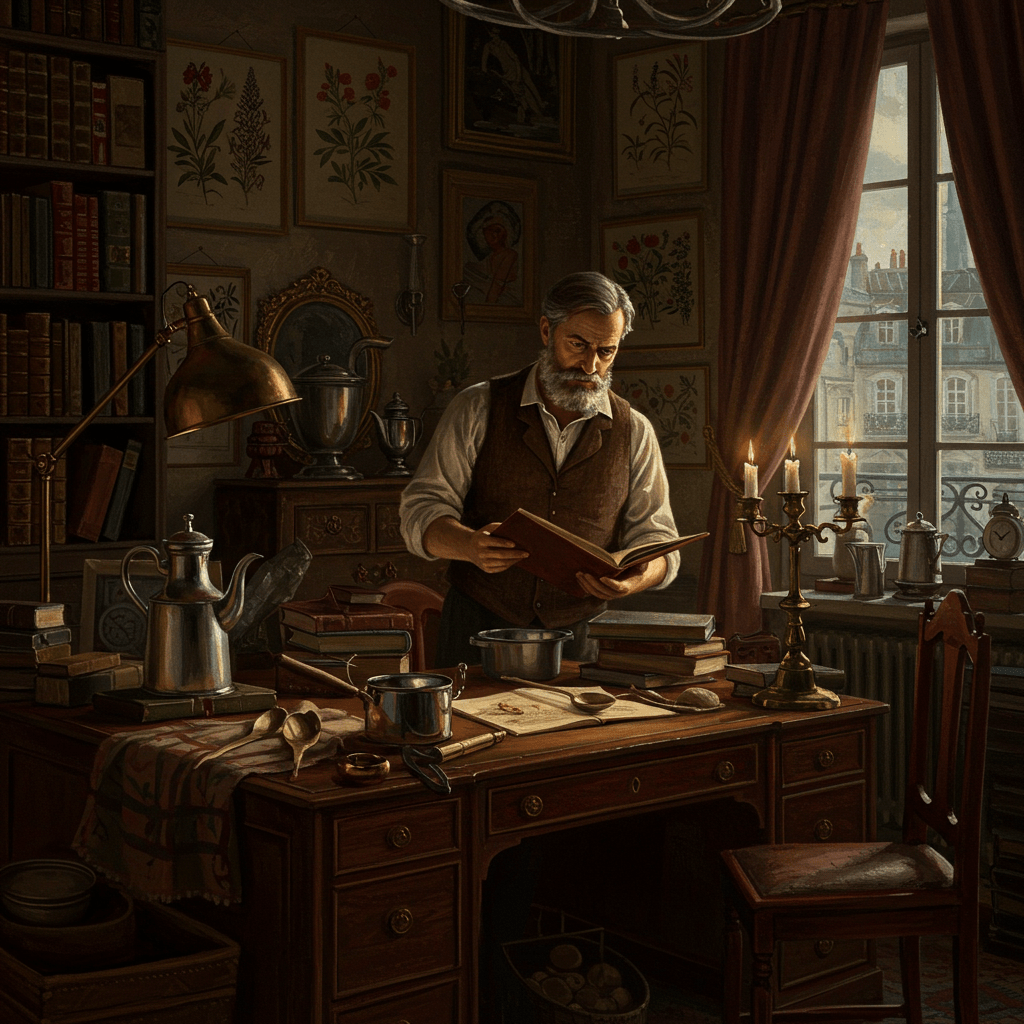

La Science au Service du Goût

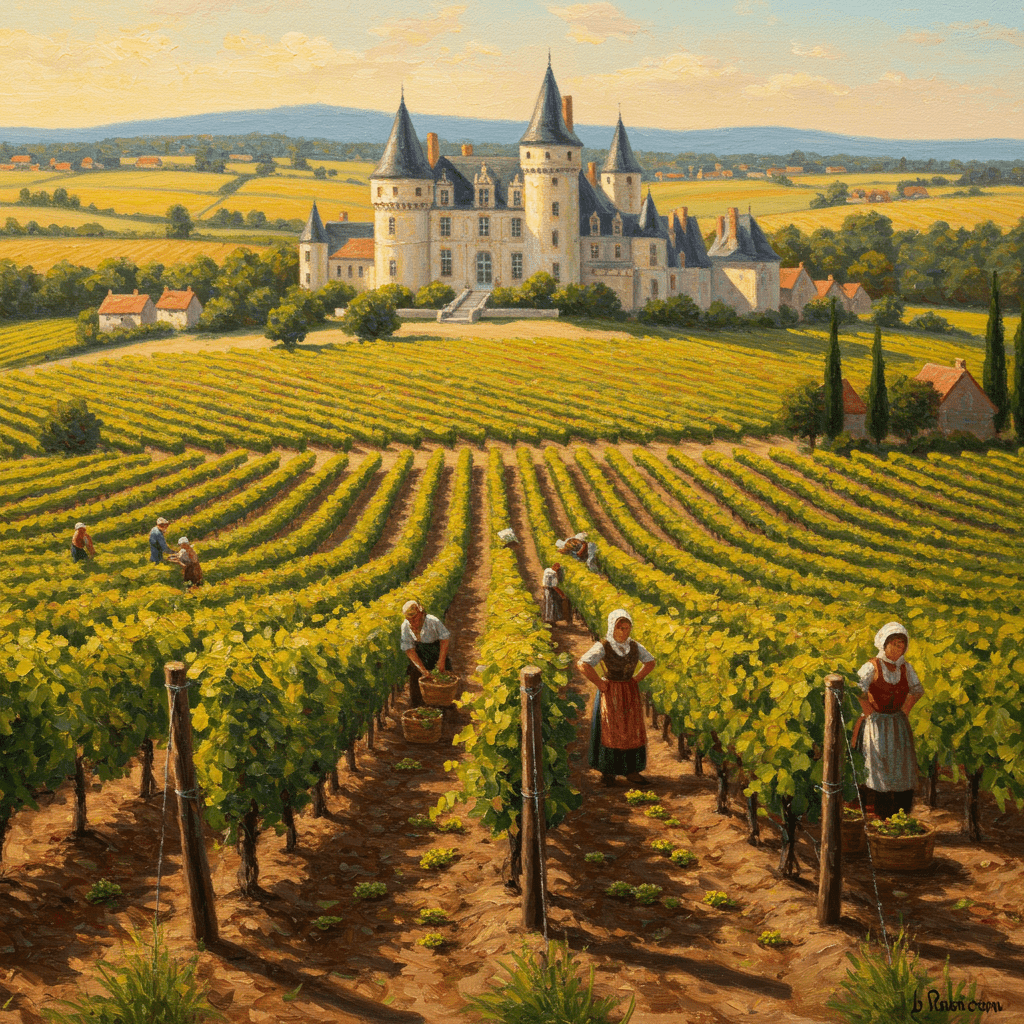

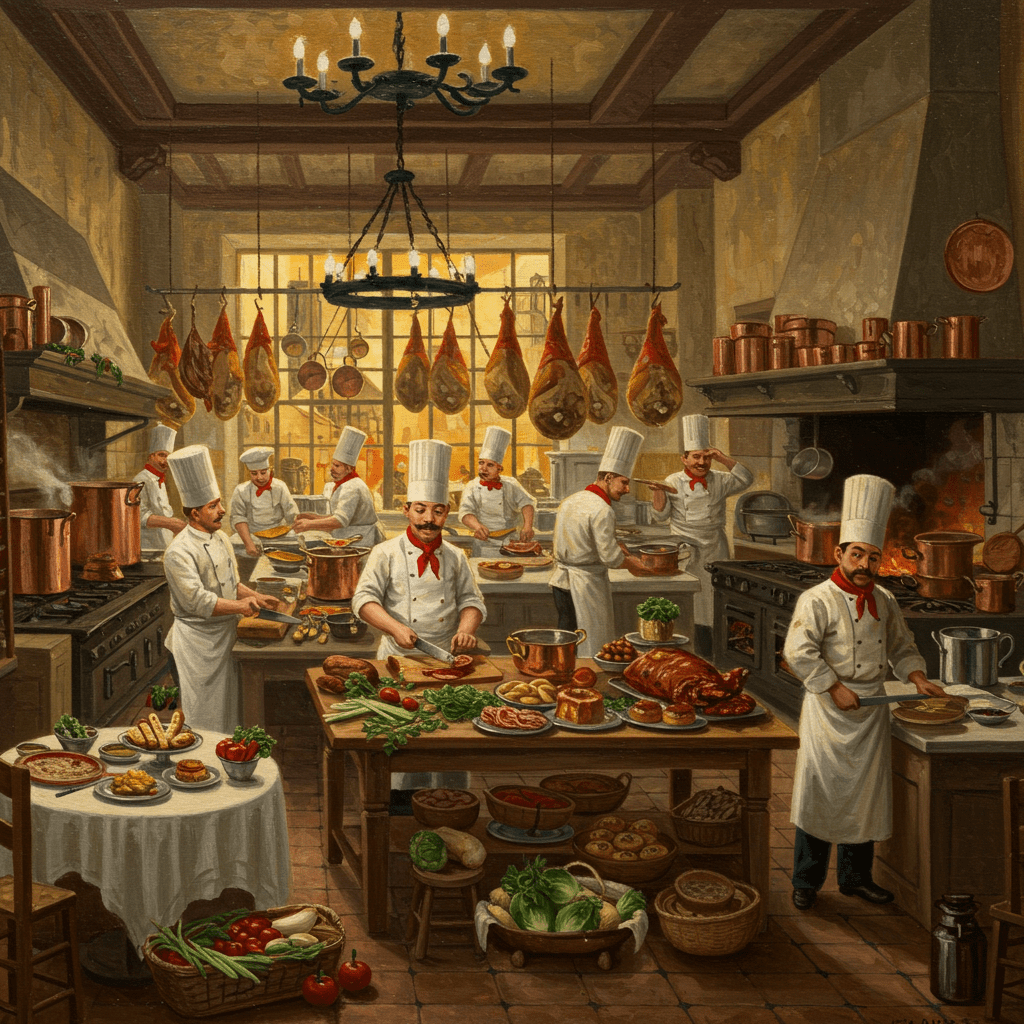

Des scientifiques, des ingénieurs et des chefs cuisiniers, ces alchimistes modernes, œuvraient ensemble, unis par un but commun. Ils étudiaient la terre, analysaient les semences, expérimentaient de nouvelles techniques de conservation et de transformation des aliments. Les serres furent améliorées, les méthodes d’irrigation optimisées, et l’élevage réinventé. On parlait de fertilisants chimiques, de machines à vapeur pour le travail des champs, de réfrigérateurs qui promettaient de garder les produits frais pendant des semaines, voire des mois. Les progrès étaient rapides, vertigineux, et promettaient un avenir où la famine serait un souvenir lointain.

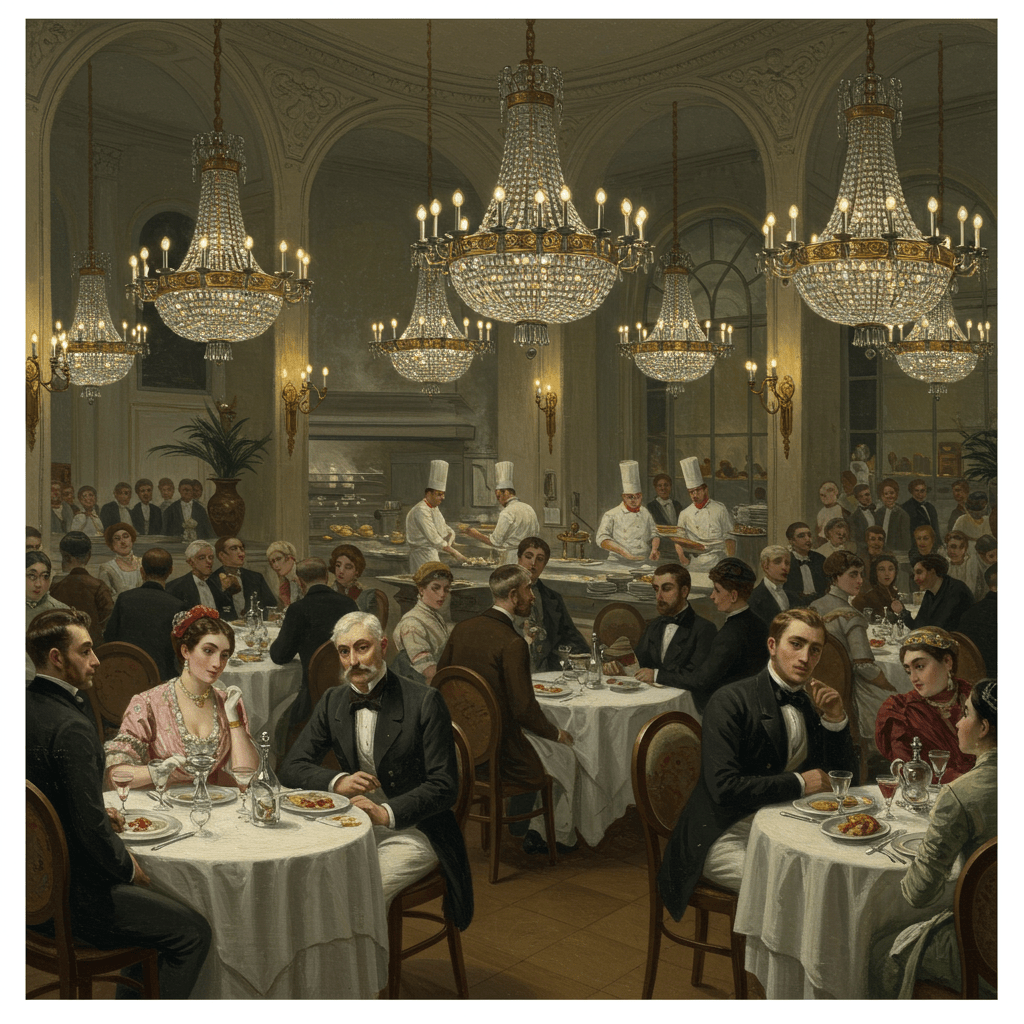

Les Grandes Maisons et l’Innovation

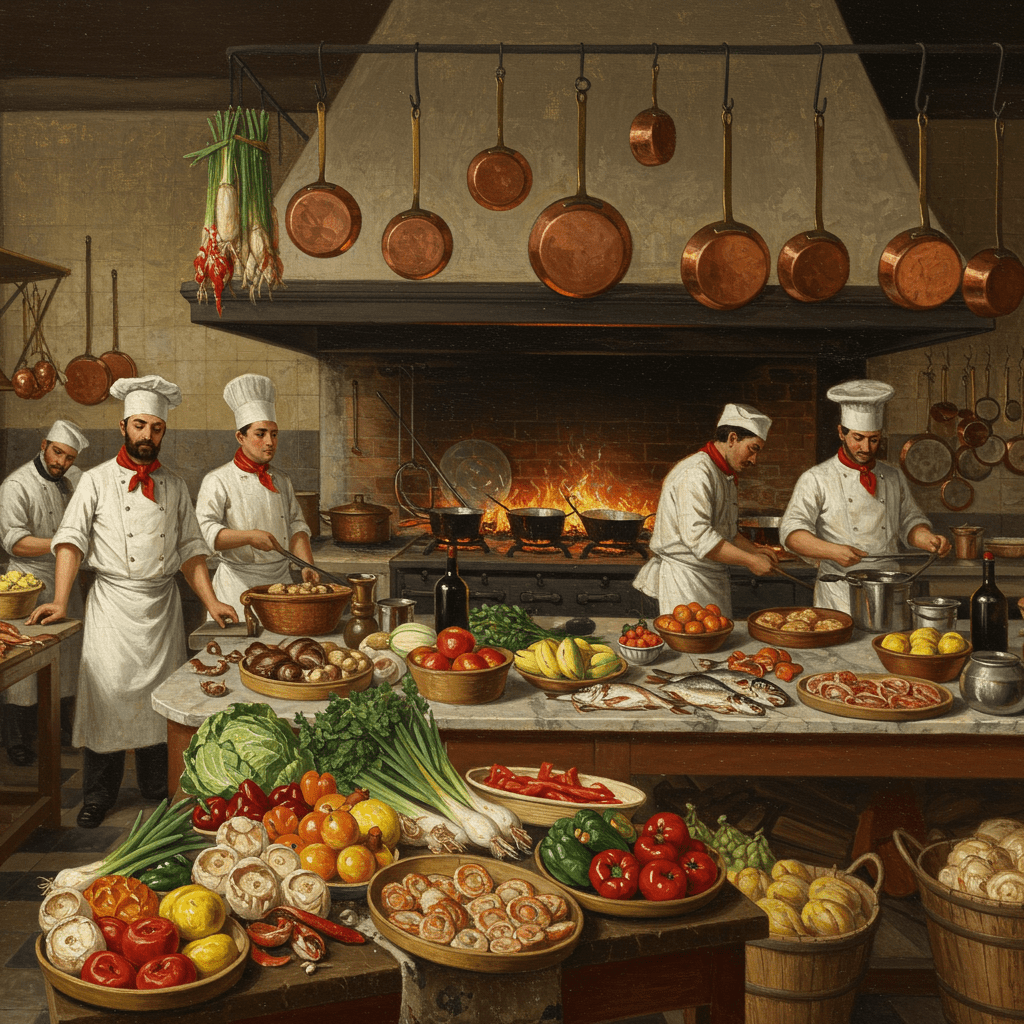

Les grandes maisons de commerce, jusque-là tournées vers le profit immédiat, se laissèrent convaincre par l’attrait d’un projet d’une ampleur inégalée. Elles investirent massivement dans de nouvelles infrastructures, dans la recherche et le développement. Des usines modernes surgirent comme des champignons après la pluie, produisant des conserves, des produits laitiers pasteurisés, des viandes transformées. Les chefs, ces artistes du goût, ne furent pas laissés pour compte. Ils collaborèrent avec les scientifiques, adaptant leurs recettes, inventant de nouvelles techniques de préparation, explorant les possibilités offertes par les innovations technologiques. La gastronomie française se réinventait, plus accessible, plus diversifiée, plus innovante.

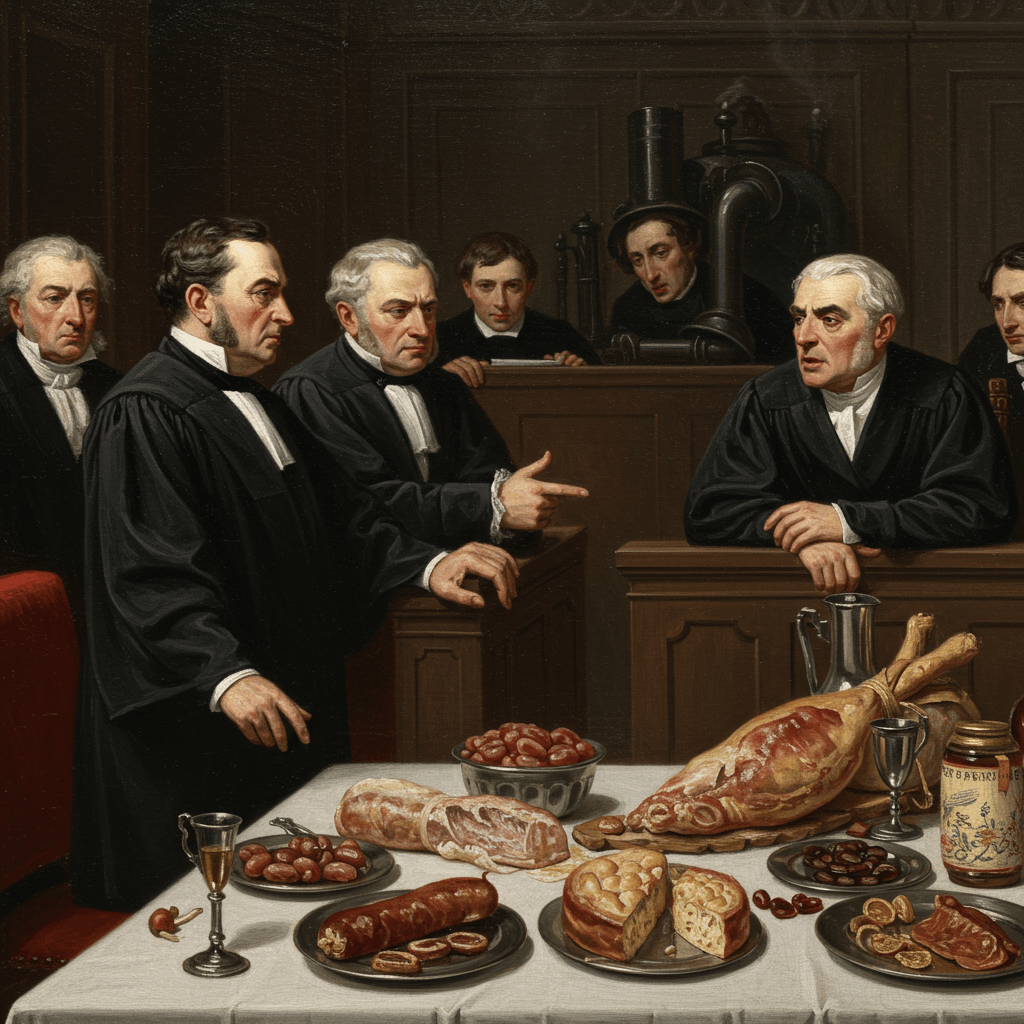

L’État, Gardien du Temple

L’État, lui, joua un rôle essentiel dans ce processus. Il débloqua des fonds considérables, finança des recherches, réglamenta les industries naissantes, veilla à la sécurité sanitaire des produits. Des inspecteurs, armés de leurs microscopes et de leurs carnets de notes, sillonnaient les champs et les usines, garantissant la qualité des produits et la salubrité des processus. L’État, en quelque sorte, se transforma en gardien de ce temple sacré qu’était la gastronomie française, veillant à sa préservation et à son évolution harmonieuse.

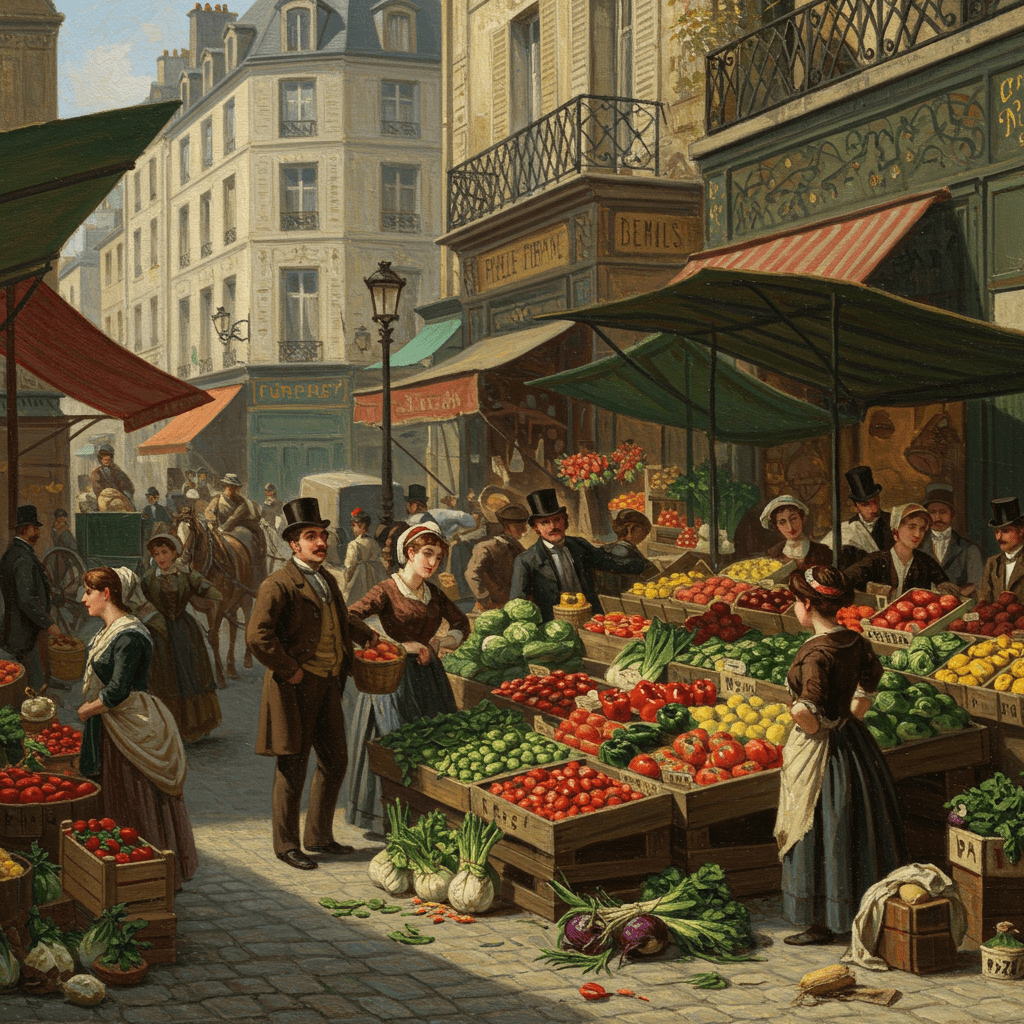

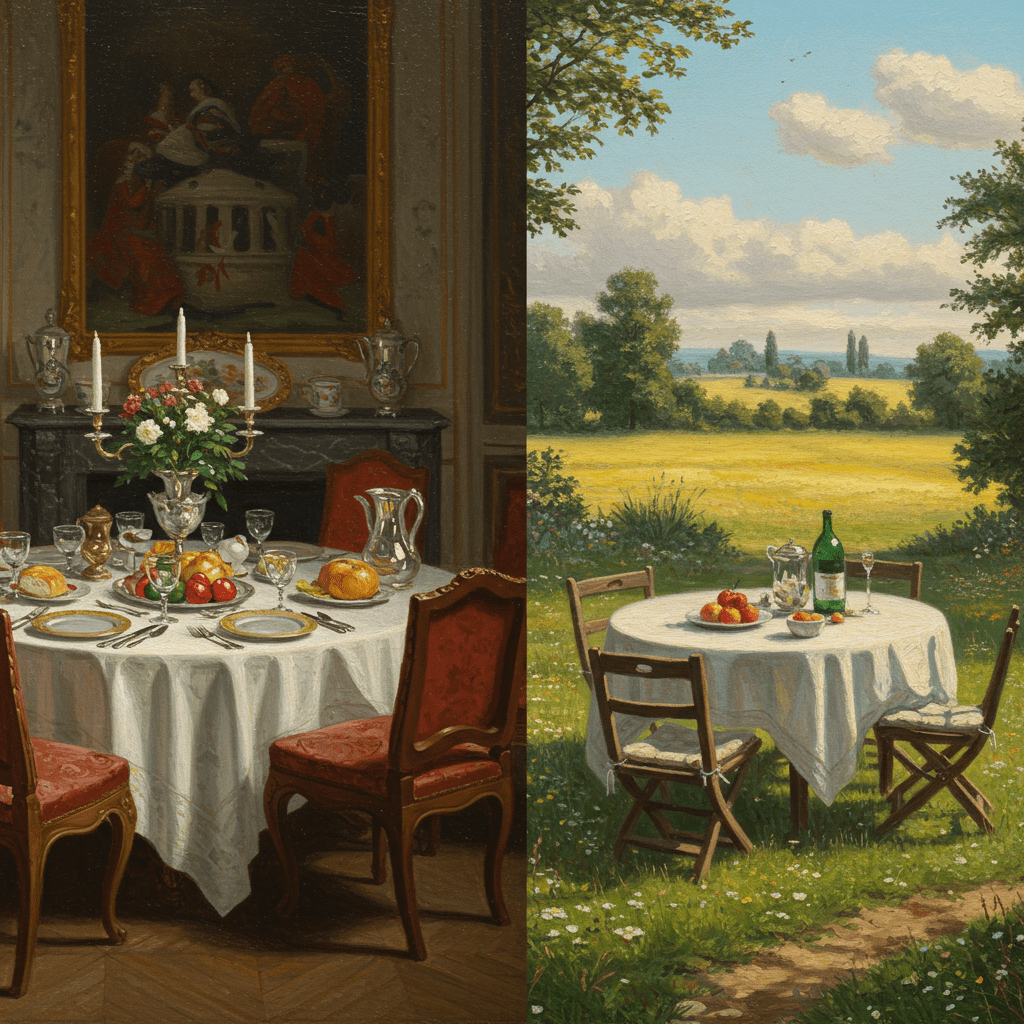

Le Triomphe d’une Collaboration

Des réticences, il y en eut, bien sûr. Des voix discordantes s’élevèrent, craignant la mécanisation de l’agriculture, la perte des traditions culinaires, la dégradation de la qualité des produits. Mais le triomphe de cette alliance fut éclatant. La production alimentaire augmenta de manière spectaculaire, la qualité des aliments s’améliora, et la gastronomie française connut une nouvelle ère de prospérité. La collaboration entre l’État et le secteur privé, d’abord perçue comme une expérience audacieuse, se transforma en un modèle de réussite, une source d’inspiration pour les décennies à venir.

Et ainsi, la gastronomie française, jadis réservée à une élite privilégiée, devint accessible à tous, une promesse d’abondance et de délices pour chaque foyer, une démonstration éclatante de ce que l’on pouvait accomplir lorsque le progrès et le savoir-faire s’unissaient pour le bien commun. Une leçon inoubliable, gravée dans le marbre de l’histoire, témoignant de la force de l’ambition collective.