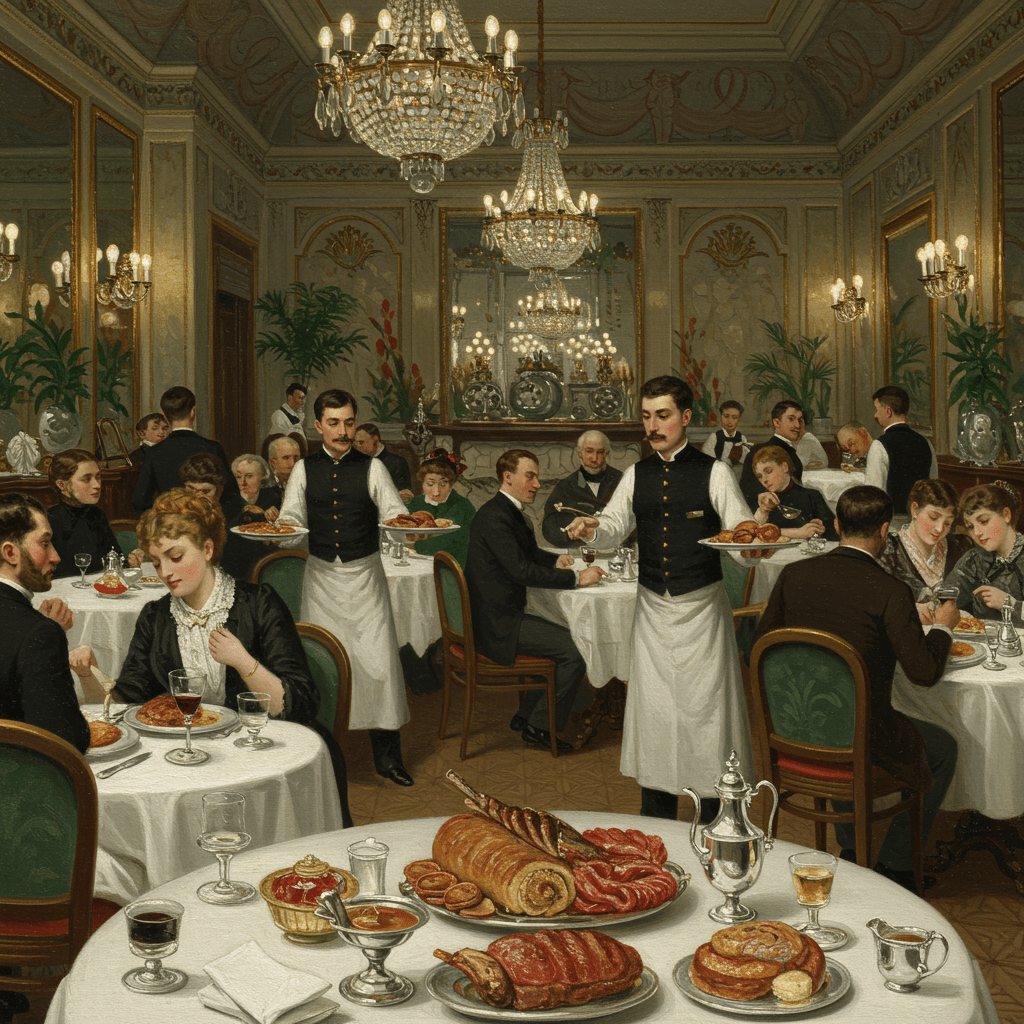

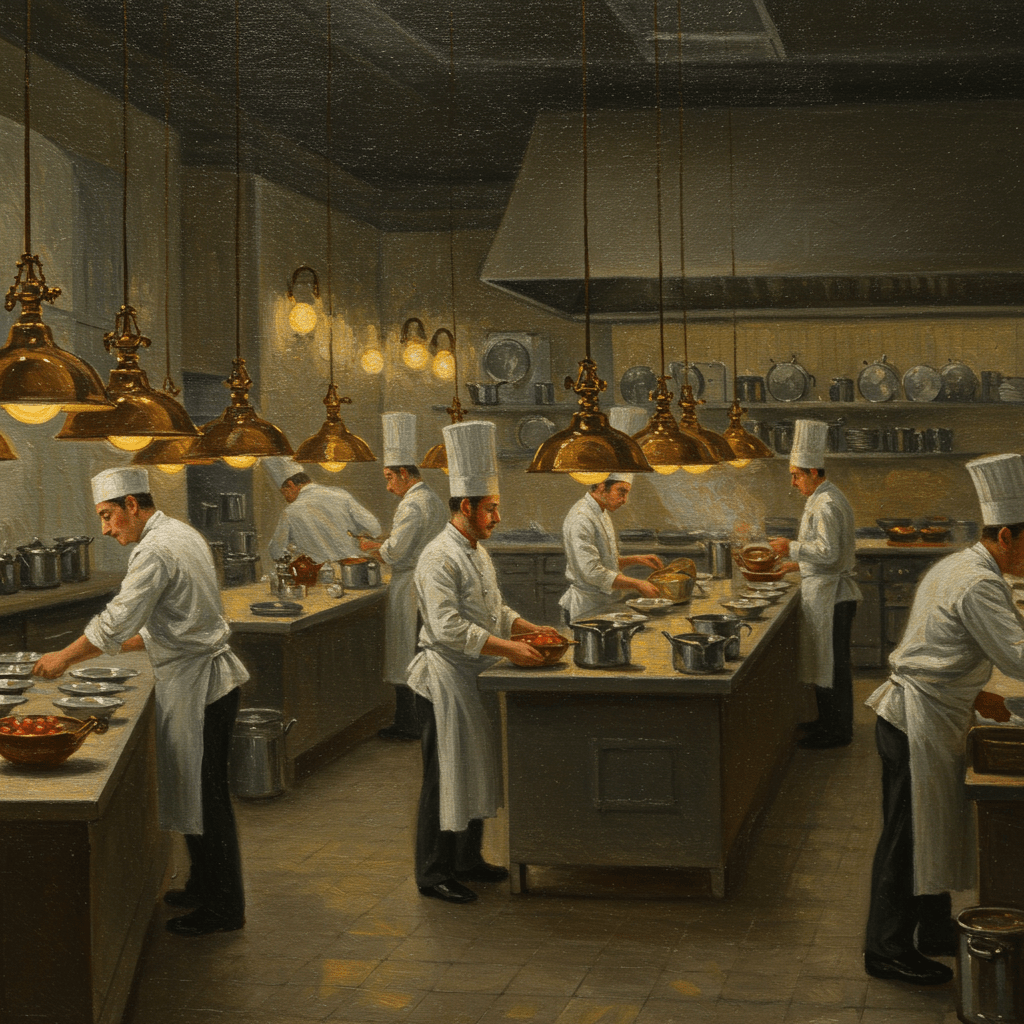

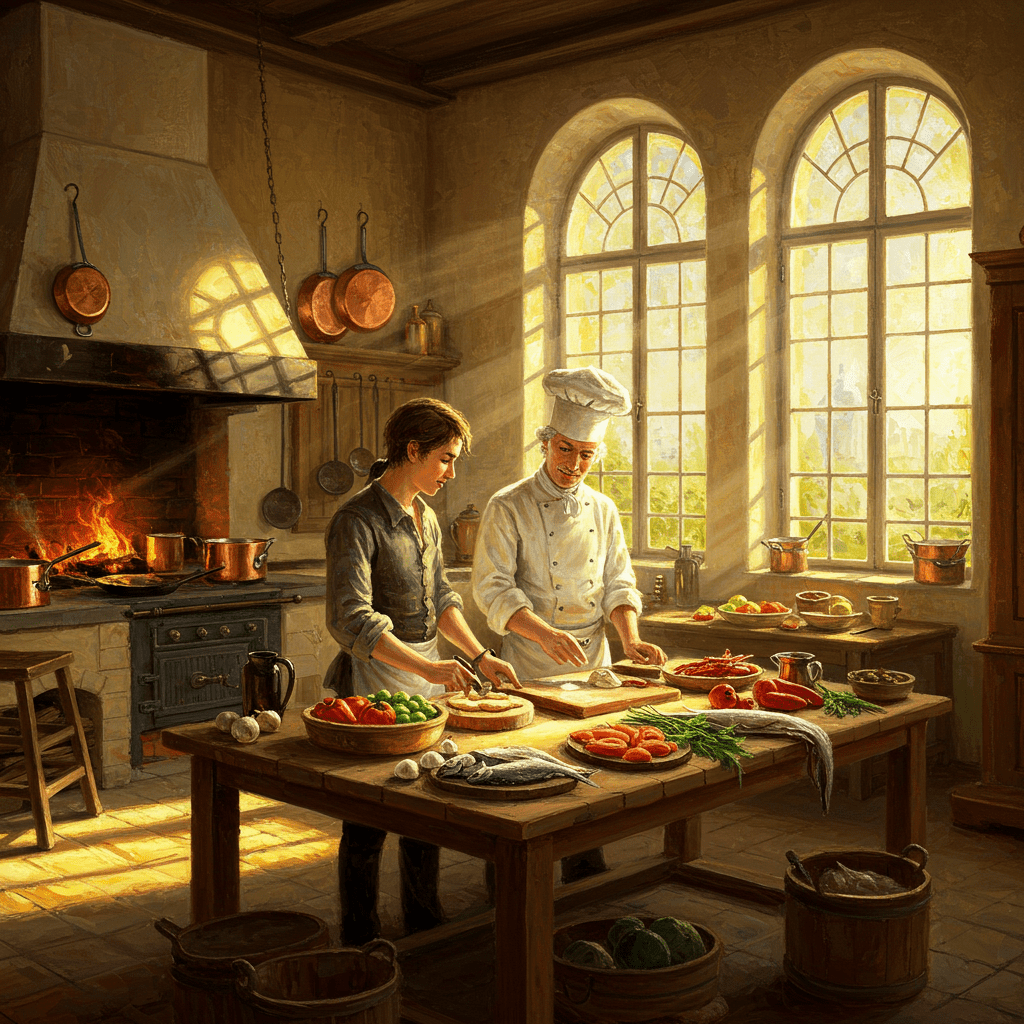

Le vent glacial du tournant du siècle balayait les rues de Paris, emportant avec lui les effluves des cuisines bouillonnantes. Une époque charnière, où la gastronomie française, déjà reine incontestée, s’apprêtait à connaître une révolution silencieuse, orchestrée non par des seuls génies solitaires, mais par des alliances inattendues, des collaborations audacieuses qui allaient redéfinir le paysage culinaire pour les décennies à venir. Des mains expertes, autrefois rivales, se tendaient pour créer des symphonies de saveurs, un ballet délicat entre tradition et innovation.

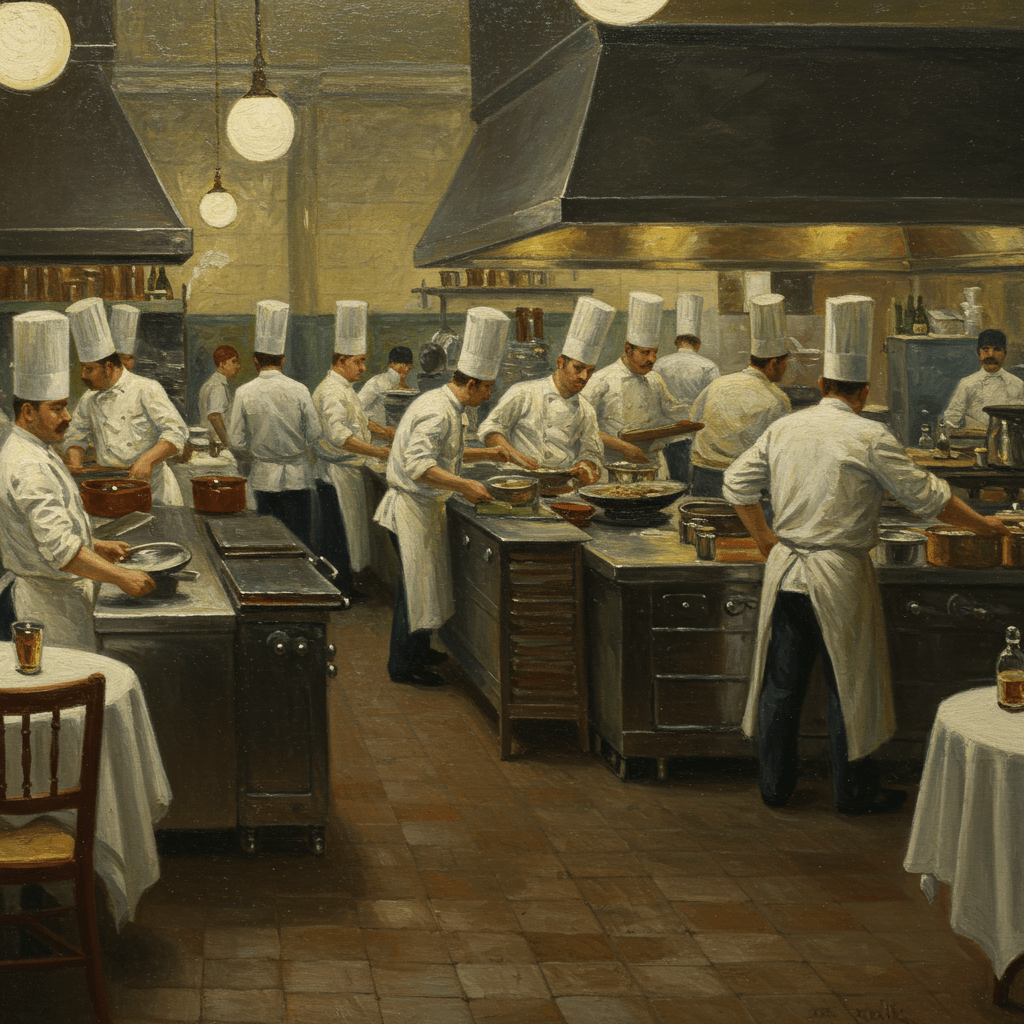

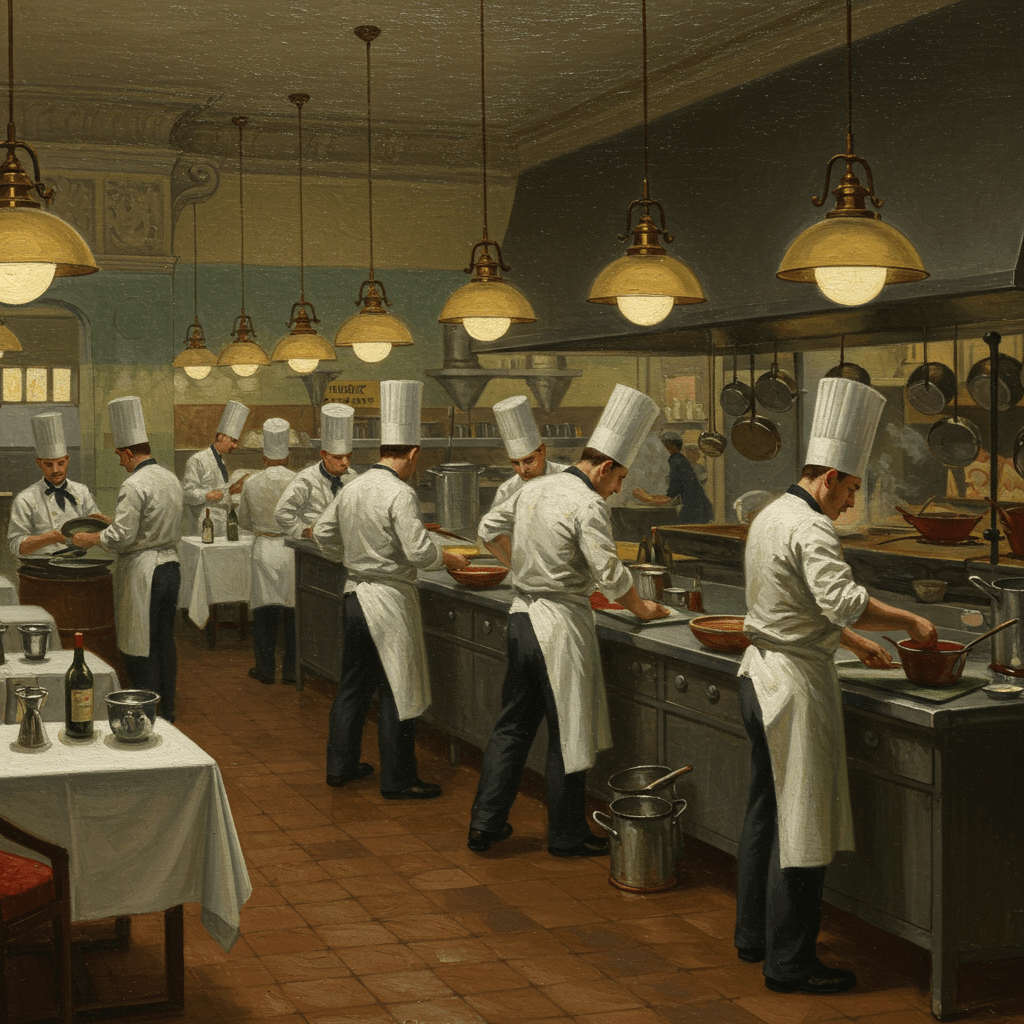

Dans ces cuisines, où la fumée dansait comme des spectres, des amitiés inattendues se nouaient, des rivalités se transformaient en respect mutuel, et la créativité jaillissait comme un geyser. Ces collaborations, loin d’être des simples arrangements commerciaux, étaient des véritables mariages d’esprits, des fusions de talents qui allaient donner naissance à une nouvelle ère gastronomique, une ère où le partage et l’échange étaient les clés du succès.

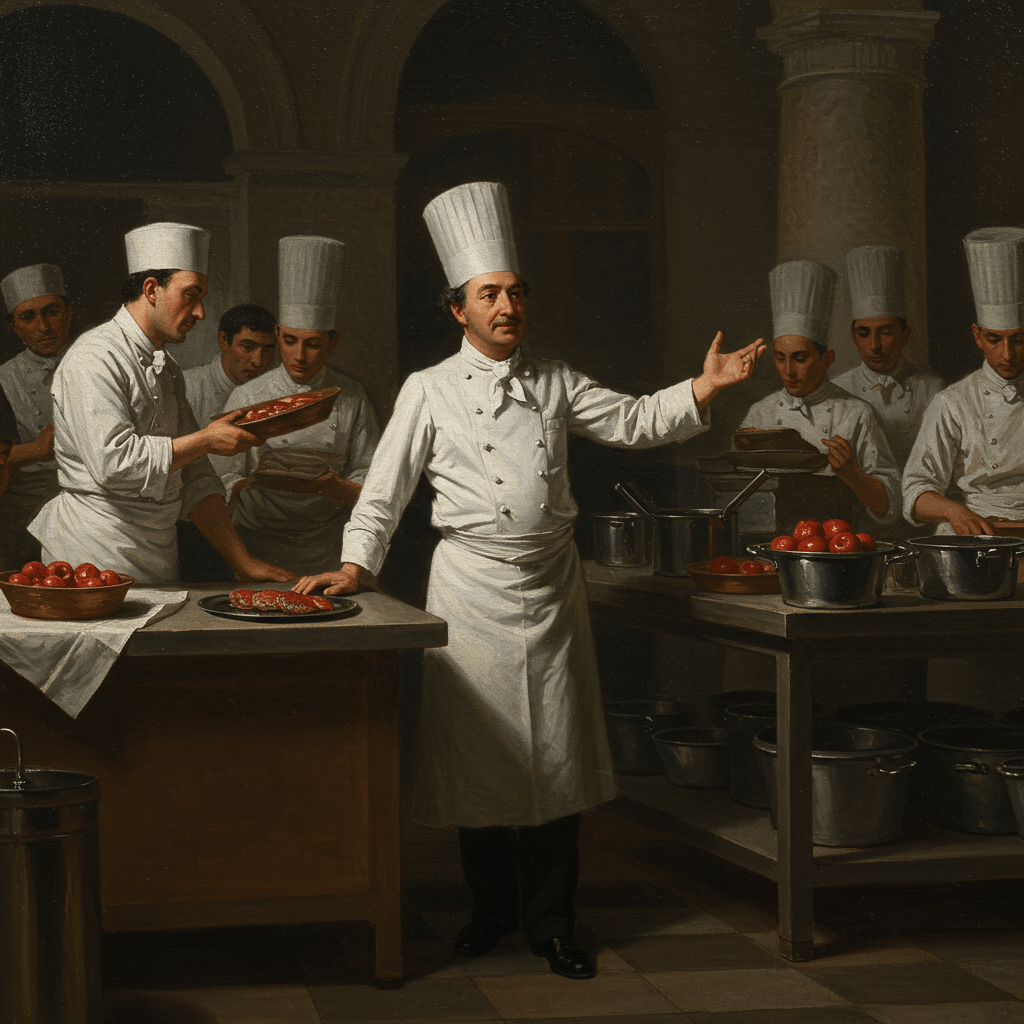

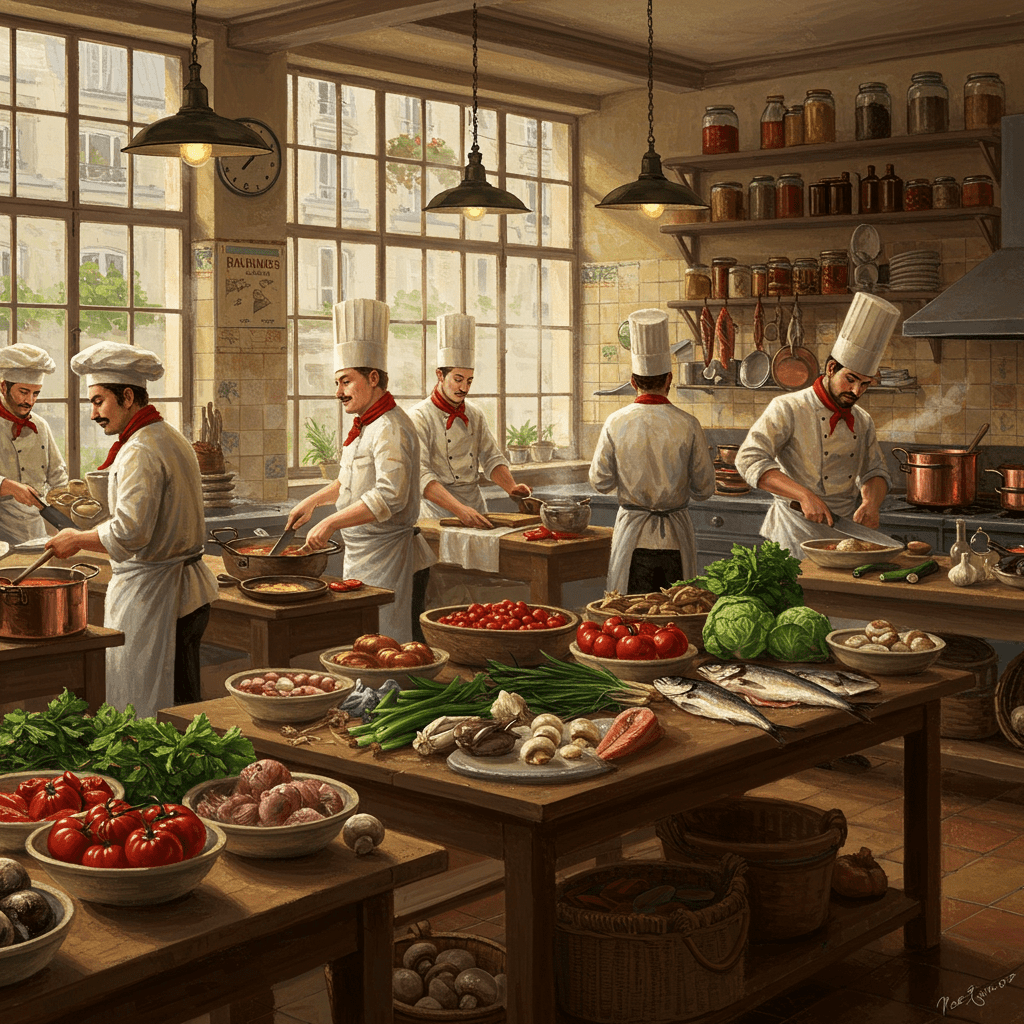

Auguste Escoffier et César Ritz: Un partenariat impérial

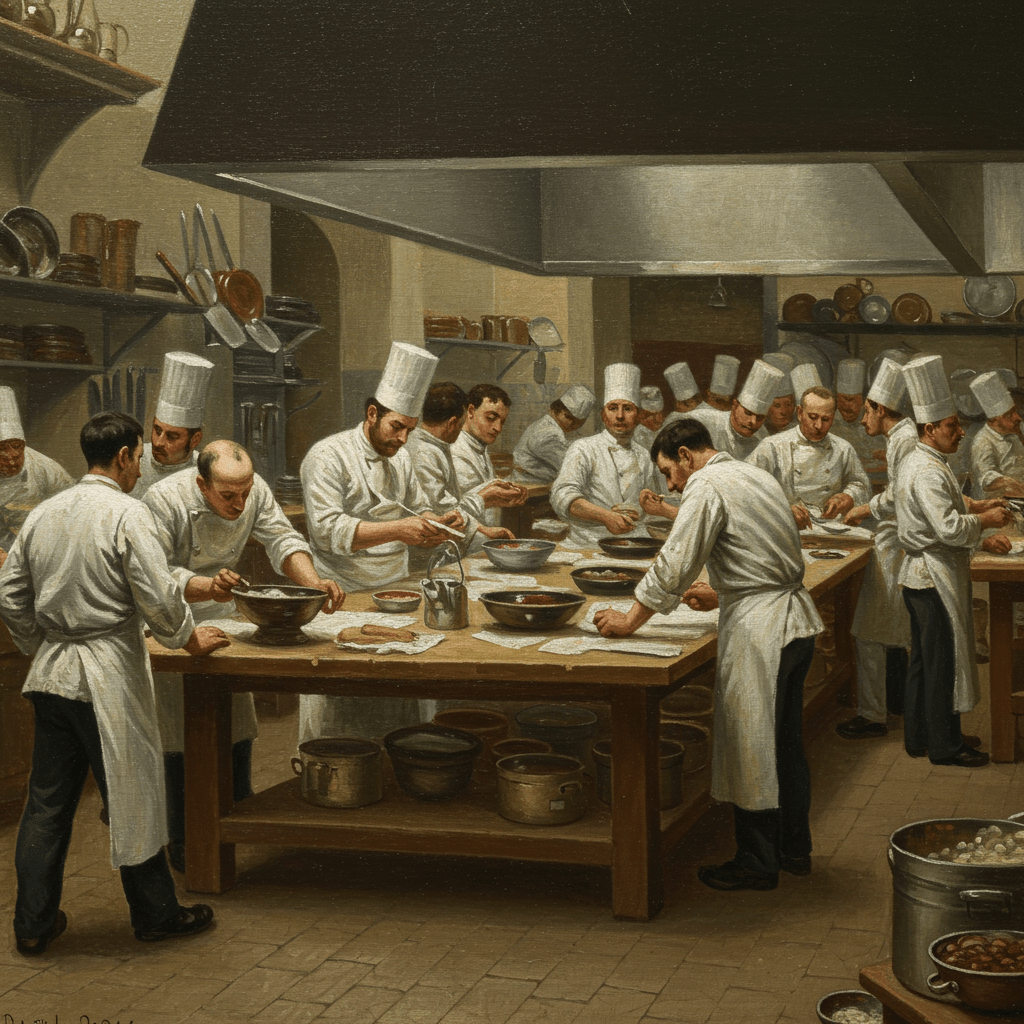

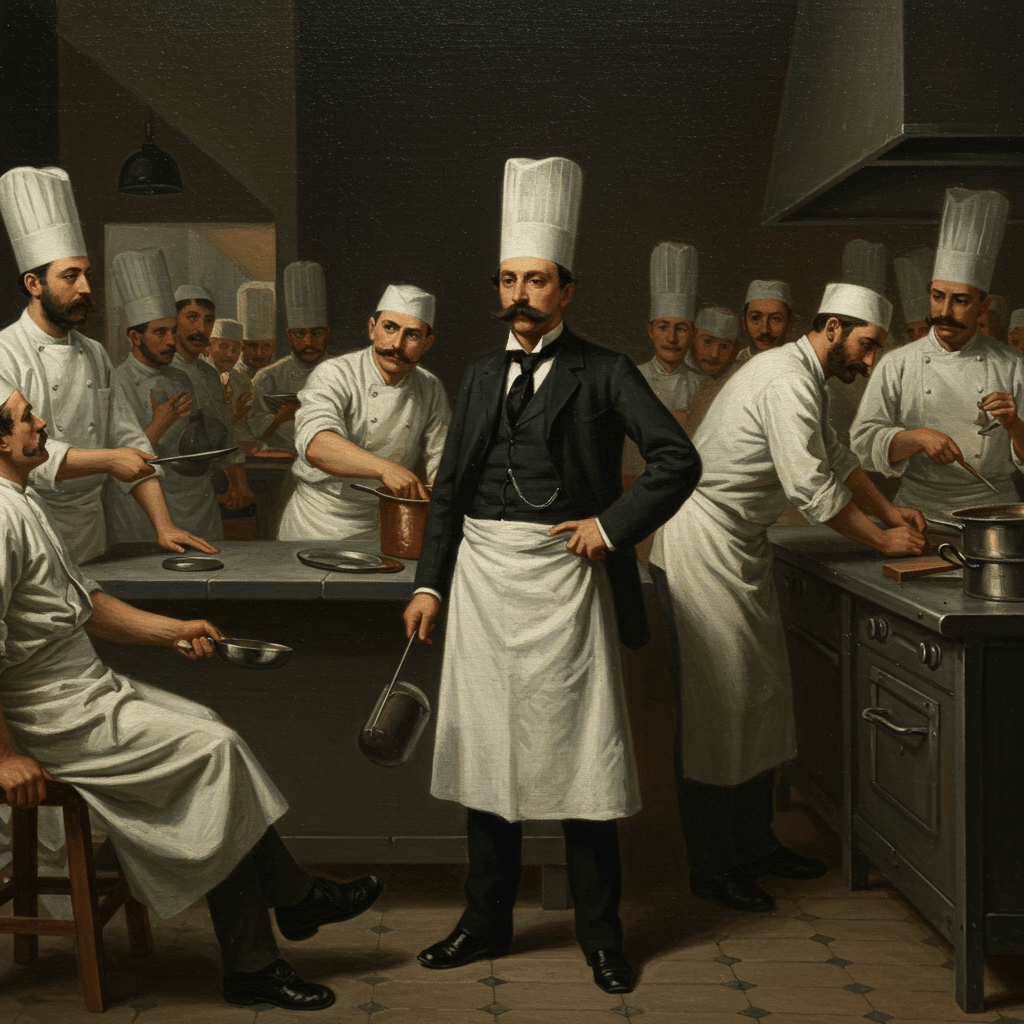

L’alliance entre le chef Auguste Escoffier, l’architecte de la cuisine classique moderne, et César Ritz, le roi de l’hôtellerie de luxe, fut une véritable symbiose. Escoffier, avec son génie culinaire inégalé, et Ritz, avec son sens aigu du service et son flair pour le luxe, créèrent ensemble un empire gastronomique. Leir collaboration transforma non seulement la cuisine des grands hôtels, mais aussi l’expérience même de la restauration. Ils instaurèrent une rigueur et une précision jusque-là inconnues dans les cuisines, créant une véritable armée de cuisiniers entraînés à la perfection. Leur association, un mariage entre l’art culinaire et le savoir-faire hôtelier, est un exemple emblématique de la puissance des collaborations.

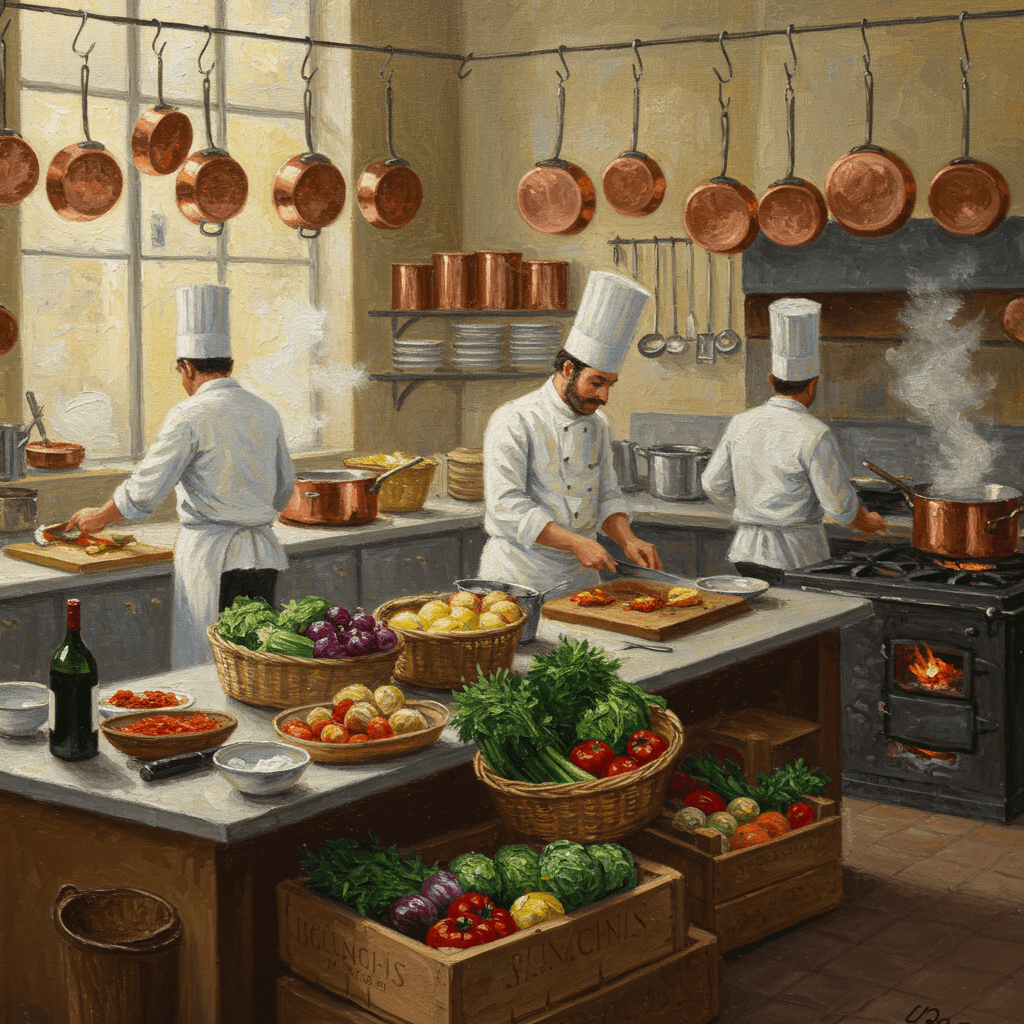

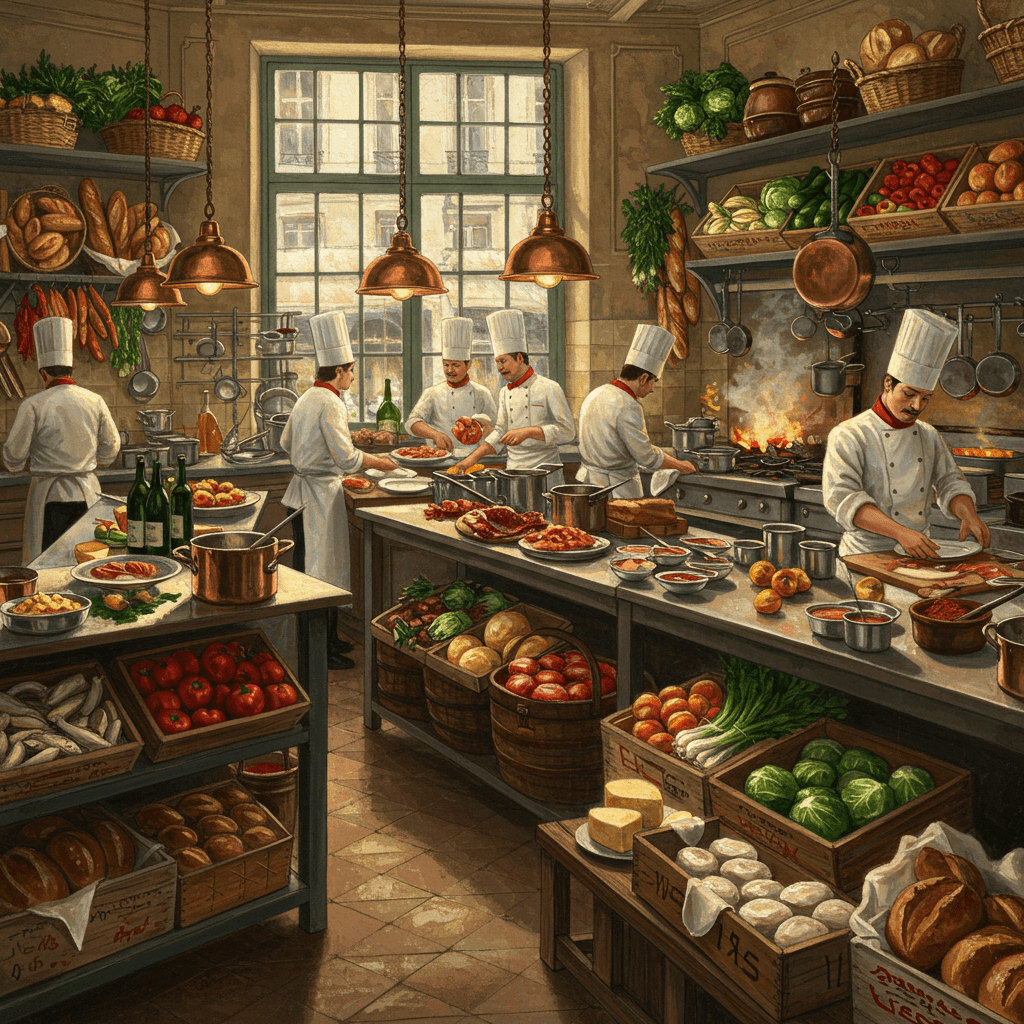

Les frères Troisgros: La transmission familiale

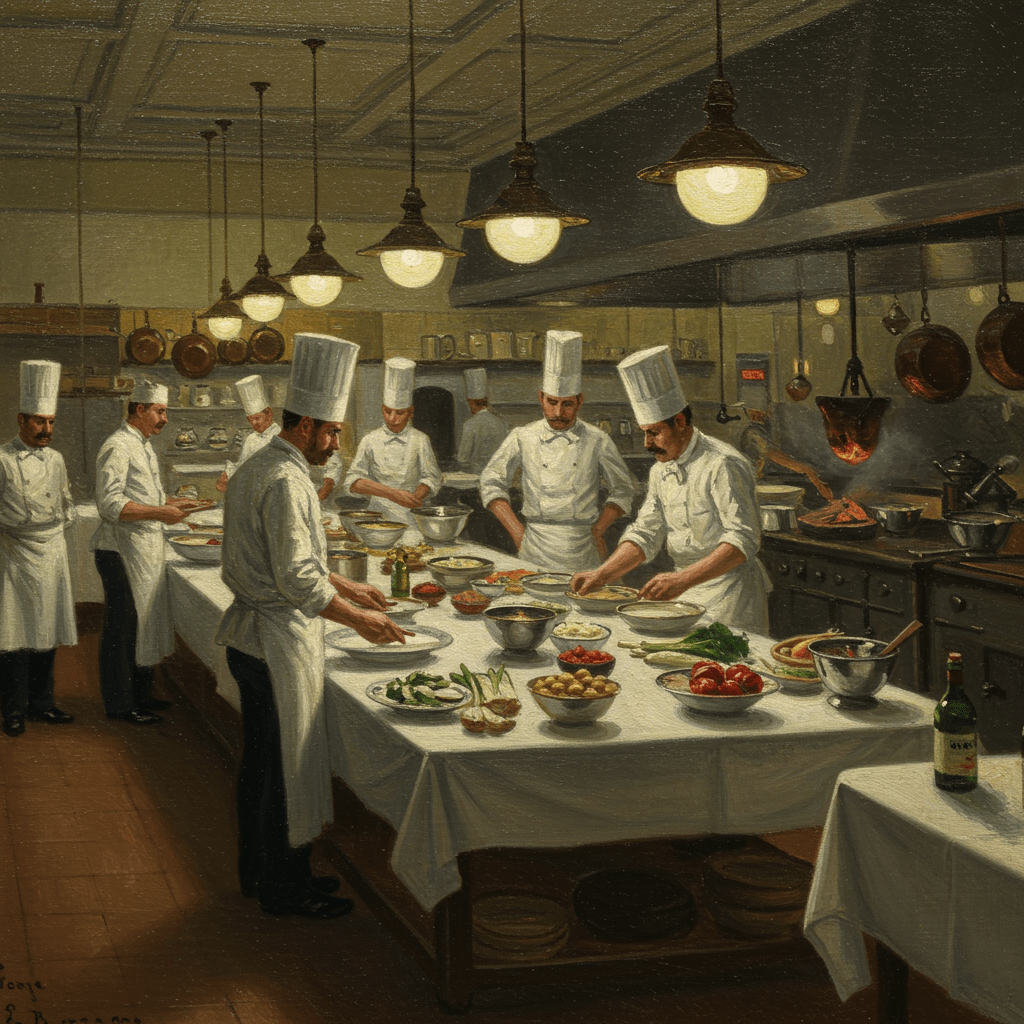

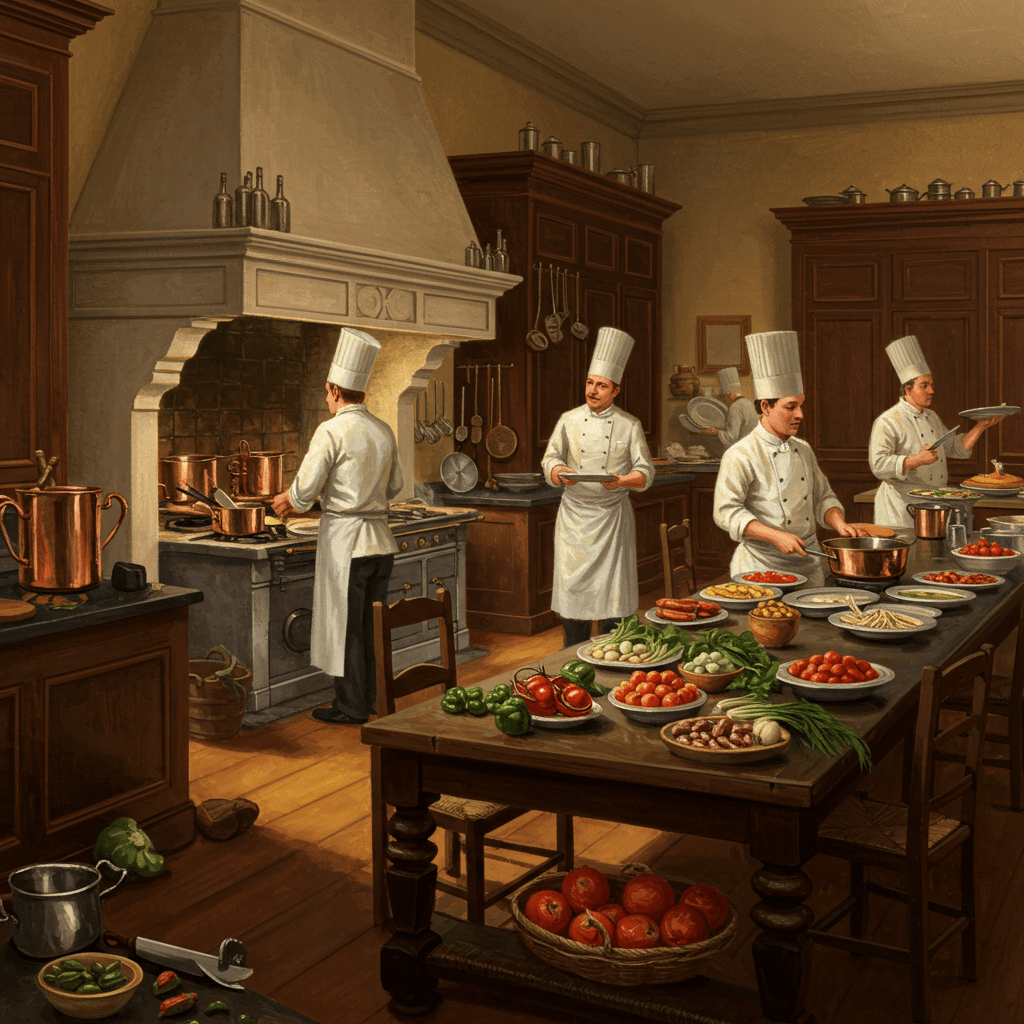

Dans un autre registre, l’histoire des frères Troisgros illustre la collaboration au sein même d’une famille. Jean, Pierre et Claude Troisgros, trois frères unis par une passion commune, ont transformé une simple auberge familiale en un temple de la gastronomie française. Leur collaboration, fondée sur le respect mutuel et la complémentarité de leurs talents, a permis la création d’une cuisine audacieuse, où la tradition se mariait à l’innovation. Chacun apportait sa pierre à l’édifice, partageant son savoir-faire pour créer une œuvre culinaire unique, une symphonie familiale qui résonne encore aujourd’hui.

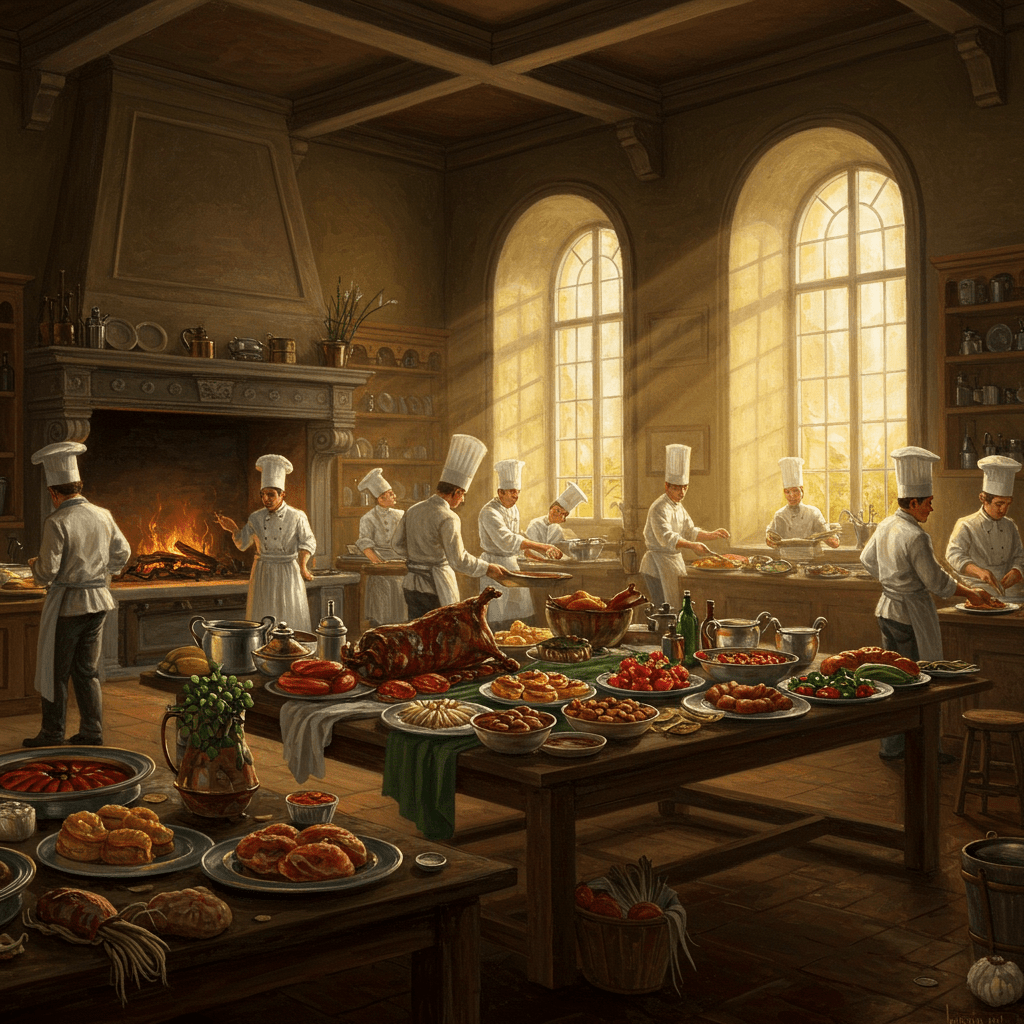

Fernand Point et Eugénie Brazier: La rivalité comme catalyseur

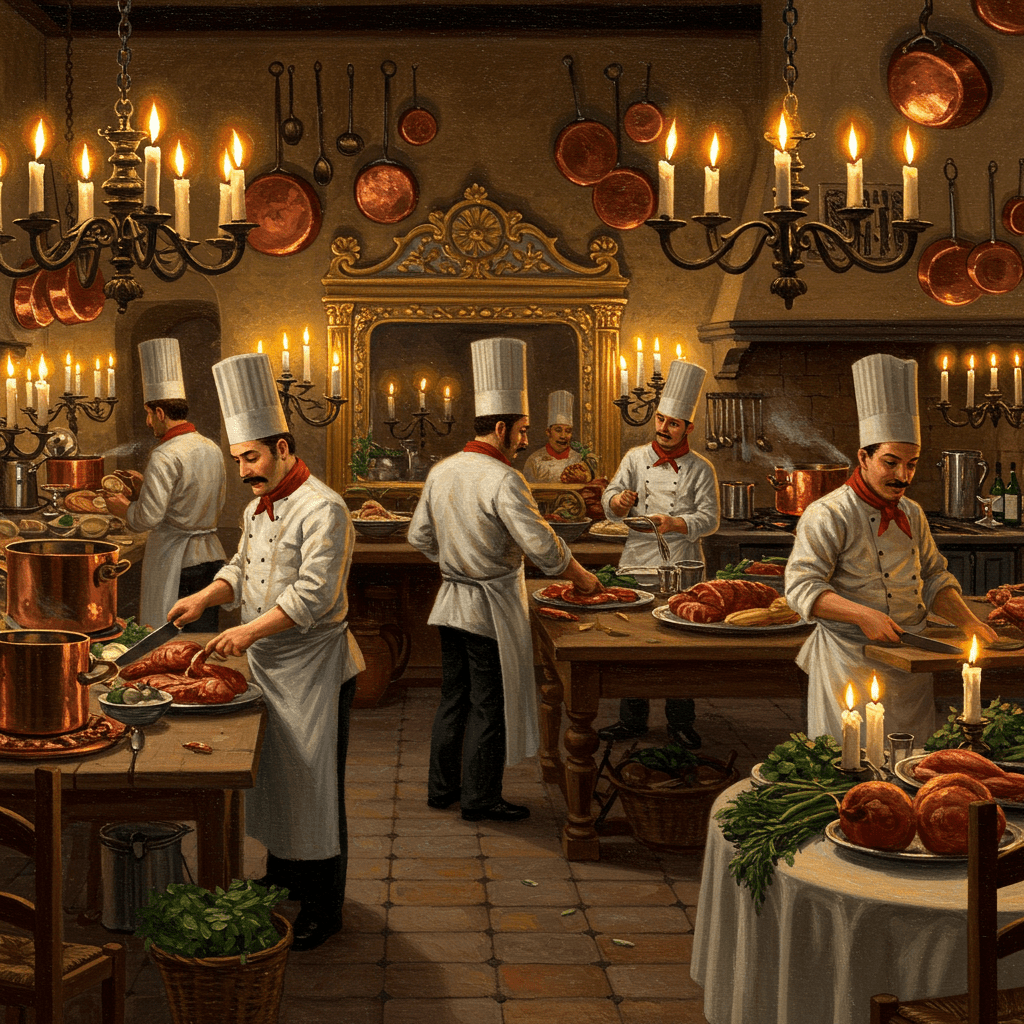

La rivalité entre Fernand Point, le roi de la gastronomie lyonnaise, et Eugénie Brazier, la reine des fourneaux, est une légende dans le monde culinaire. Malgré une compétition acharnée, une certaine admiration réciproque existait. Leur influence mutuelle a poussé chacun à repousser les limites de leur art, créant une émulation stimulante qui a enrichi la cuisine française. Même si elles ne collaborèrent jamais directement, leur influence réciproque est palpable dans l’évolution de la gastronomie de l’époque. Leur rivalité a été, en fin de compte, un catalyseur de progrès.

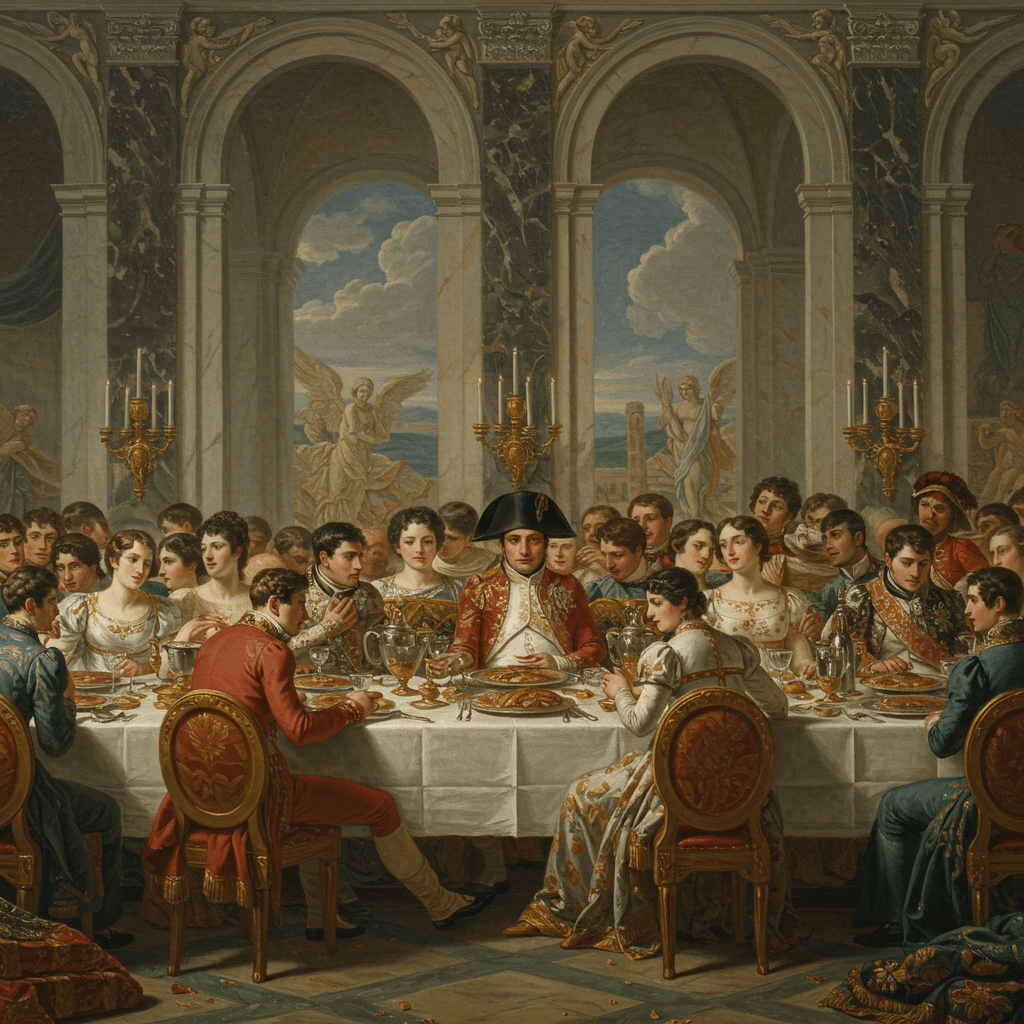

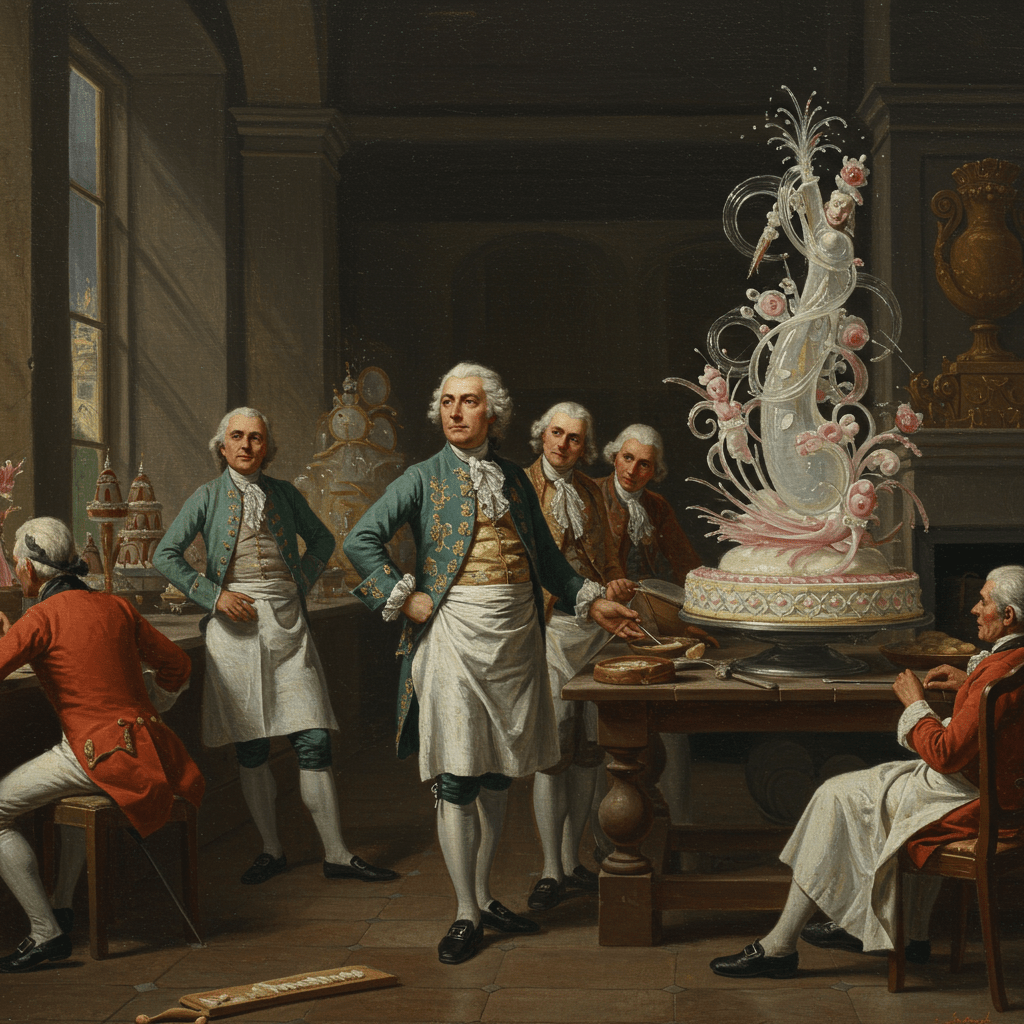

Marie-Antoine Carême et Brillat-Savarin: L’héritage et l’innovation

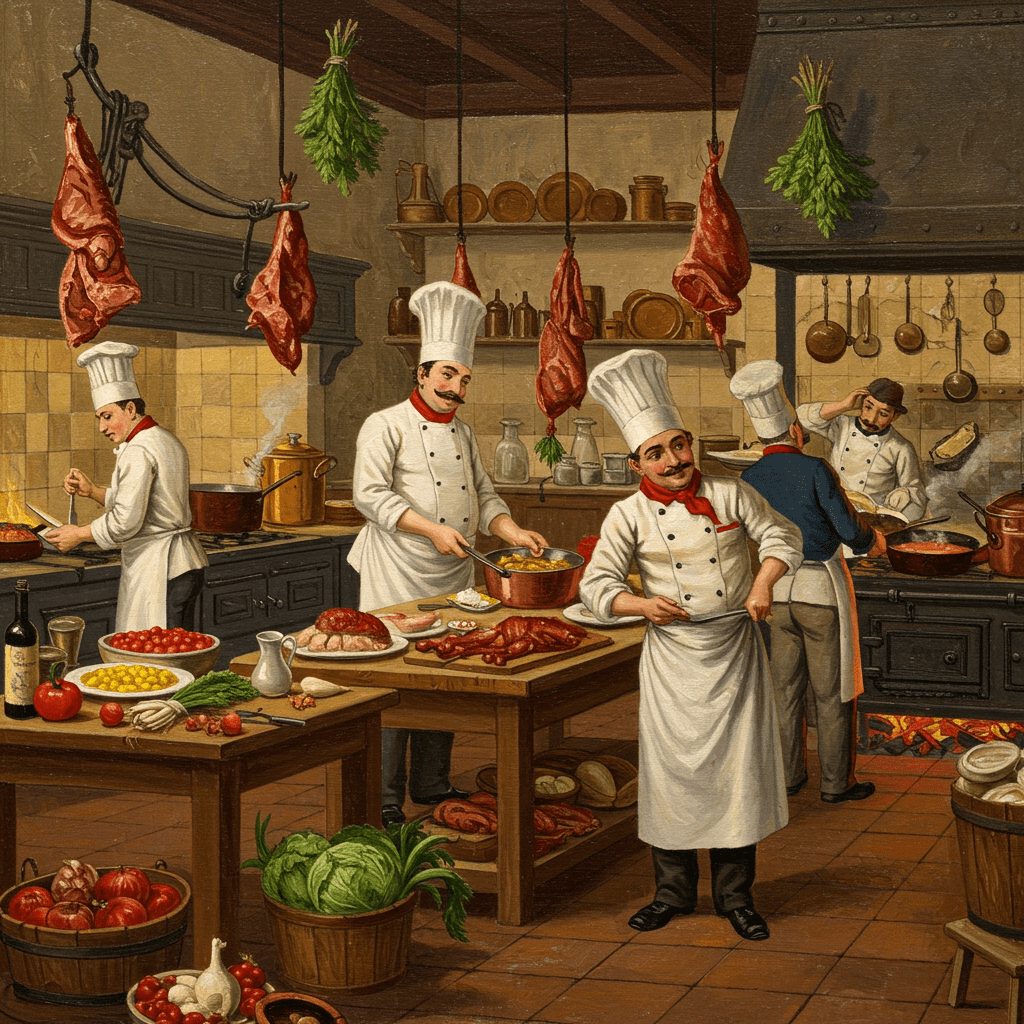

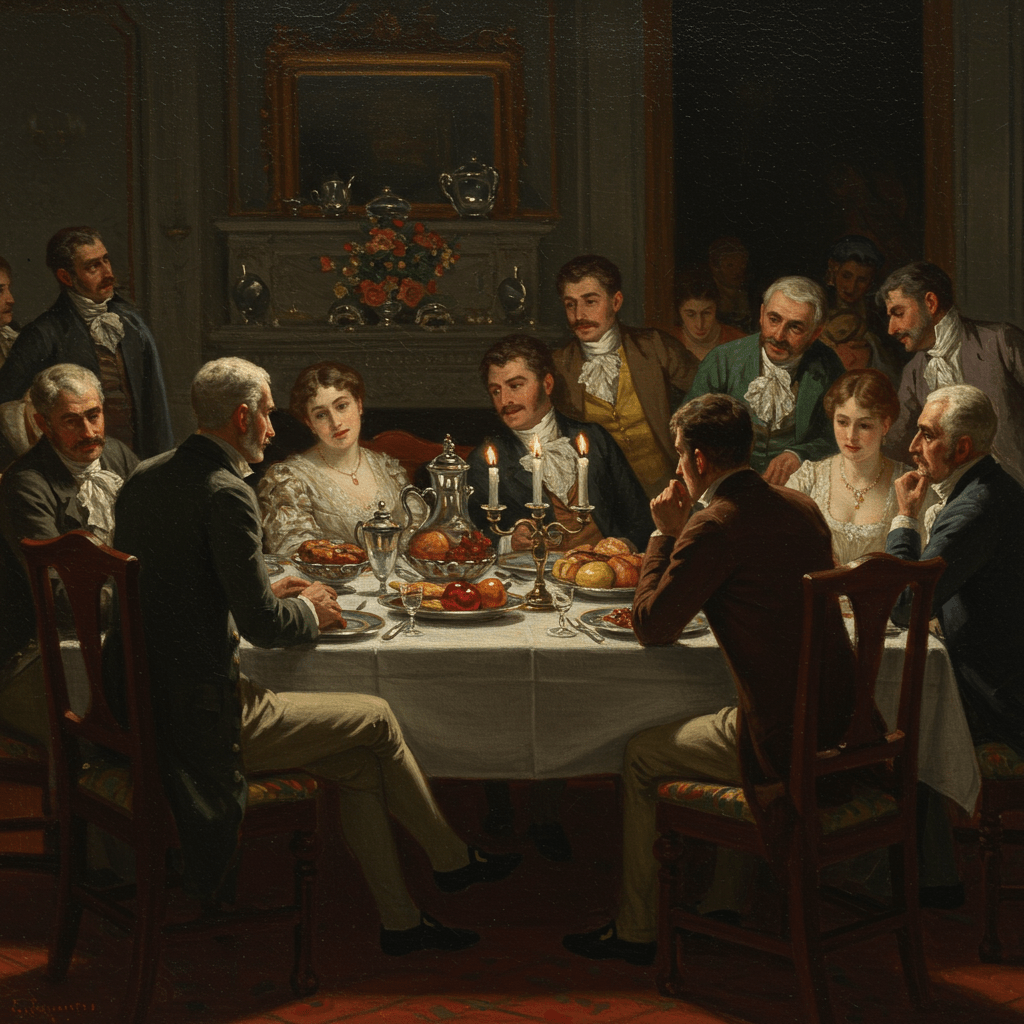

Bien avant le tournant du siècle, la collaboration, même indirecte, a façonné l’histoire de la gastronomie. Marie-Antoine Carême, le légendaire chef d’orchestre de la haute cuisine, et Jean Anthelme Brillat-Savarin, l’auteur du célèbre «Physiologie du goût», ont, chacun à leur manière, contribué à la construction d’un héritage culinaire. Carême, avec sa rigueur et son innovation, a posé les fondements d’une cuisine raffinée et structurée. Brillat-Savarin, quant à lui, a élevé la gastronomie au rang d’art, en la sublimant par l’écriture. Bien que séparés par le temps, leur œuvre combinée a inspiré les générations suivantes de chefs, formant un socle solide sur lequel s’est construite la cuisine du tournant du siècle.

Ainsi, le tournant du siècle ne fut pas seulement un moment de transition, mais une véritable explosion de créativité culinaire. Les collaborations, qu’elles soient formelles ou informelles, ont été les moteurs de cette révolution gastronomique. Elles ont démontré que l’échange, le partage et même la rivalité, peuvent être des ingrédients essentiels à la création d’une œuvre culinaire majeure. De ces alliances audacieuses est née une cuisine nouvelle, plus riche, plus inventive, une cuisine qui a marqué l’histoire de la gastronomie française à jamais.