Les effluves alléchants, un mélange subtil de truffes noires, de gibier rôti et de vin vieux, emplissaient les vastes salles du château de Versailles. Une symphonie olfactive qui témoignait de la puissance et de la grandeur de la monarchie française, une puissance incarnée dans chaque bouchée, chaque gorgée, chaque détail minutieux d’un festin royal. Car la gastronomie française, loin d’être une simple pratique culinaire, était un art, un héritage, une véritable extension de la royauté elle-même, tissée dans les fils mêmes de l’histoire de France.

De Louis XIV, le Roi-Soleil, à Marie-Antoinette, la reine au destin tragique, chaque souverain a laissé son empreinte indélébile sur les tables royales, façonnant les goûts, les modes et les traditions qui ont forgé la réputation de la cuisine française à travers les siècles. Des festins extravagants aux repas intimes, le repas était un spectacle, un symbole de pouvoir, une scène où se jouaient les intrigues et les alliances, où le goût et la sophistication se conjuguaient pour tisser la trame de l’histoire.

Le Faste de la Table Royale sous Louis XIV

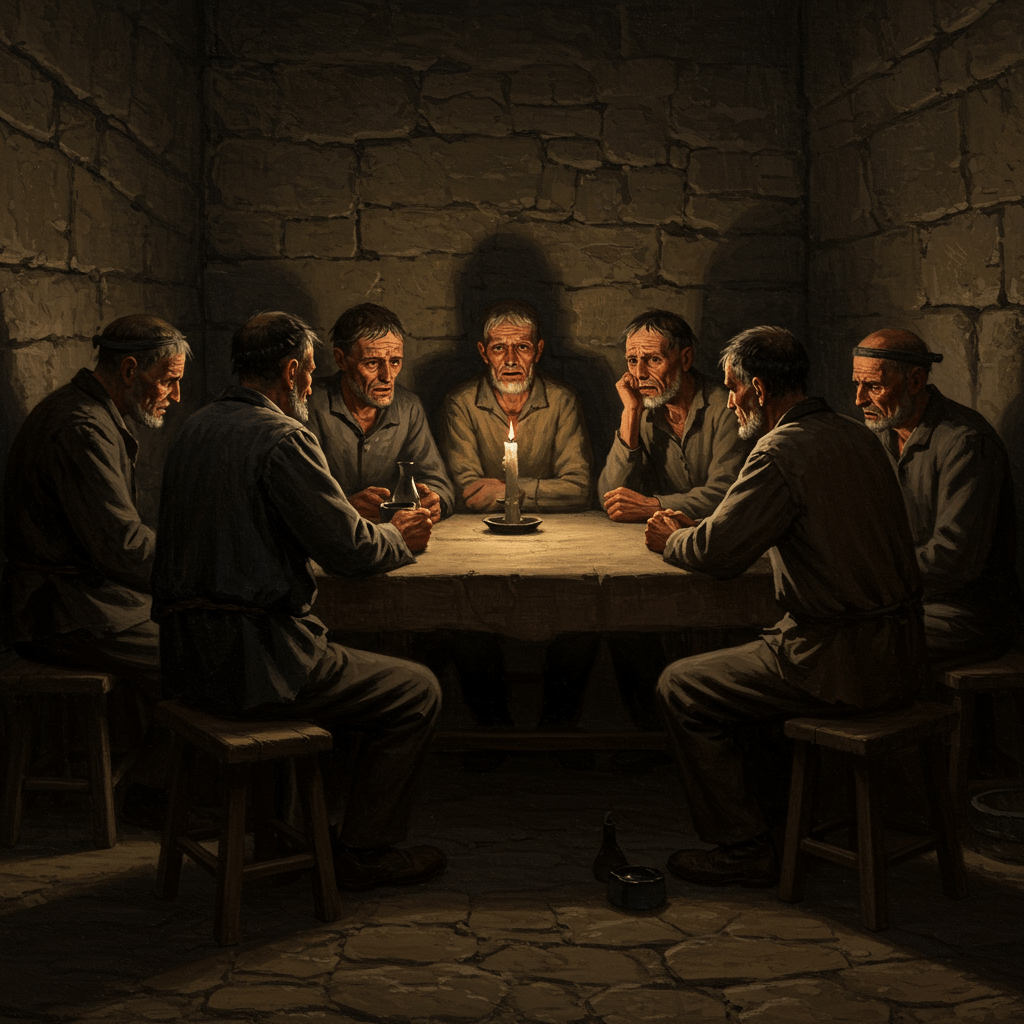

Le règne de Louis XIV fut une époque d’opulence inégalée. Le faste et la magnificence régnaient en maîtres, et la gastronomie n’échappait pas à cette règle d’or. Les tables royales croulaient sous le poids de mets raffinés, préparés par une armée de cuisiniers, pâtissiers et confiseurs. Des volailles farcies aux sauces élaborées, des poissons rares aux fruits exotiques, chaque plat était un chef-d’œuvre, une œuvre d’art destinée à émerveiller et à impressionner les courtisans et les dignitaires étrangers. L’art de la table était un art de vivre, une démonstration de puissance et de richesse, une manière de subjuguer ses invités par l’abondance et la sophistication.

Les repas duraient des heures, une succession de services, un ballet incessant de serviteurs empressés, une véritable mise en scène orchestrée pour magnifier le pouvoir royal. Le protocole était rigoureux, chaque geste, chaque mouvement était codifié, chaque place à table était déterminée selon un ordre hiérarchique précis. La gastronomie, loin d’être un simple acte physiologique, était un rituel, une cérémonie solennelle, un spectacle de luxe et de raffinement.

L’Évolution Culinaire sous Louis XV et Louis XVI

Le règne de Louis XV marqua une évolution subtile mais significative dans la gastronomie royale. L’opulence restait de mise, mais une certaine légèreté fit son apparition. Les sauces lourdes et riches laissèrent place à des préparations plus délicates, plus raffinées, soulignant l’importance des saveurs et des textures. L’influence italienne se fit sentir, introduisant des pâtes et des plats plus légers dans le répertoire royal. La cuisine française gagnait en élégance, en finesse, tout en conservant sa grandeur.

Avec Louis XVI, cette évolution culinaire se poursuivit. L’influence des Lumières se fit sentir, avec une attention accrue pour la présentation des plats et une recherche de nouvelles saveurs. Le Roi et la Reine appréciaient les repas plus intimes, plus familiers, même si la grandeur de la cuisine royale ne fut jamais compromise. Marie-Antoinette, elle-même, avait des goûts raffinés, apportant sa touche personnelle à la gastronomie de la cour, privilégiant une cuisine plus légère et plus variée.

La Révolution et le Destin de la Gastronomie Royale

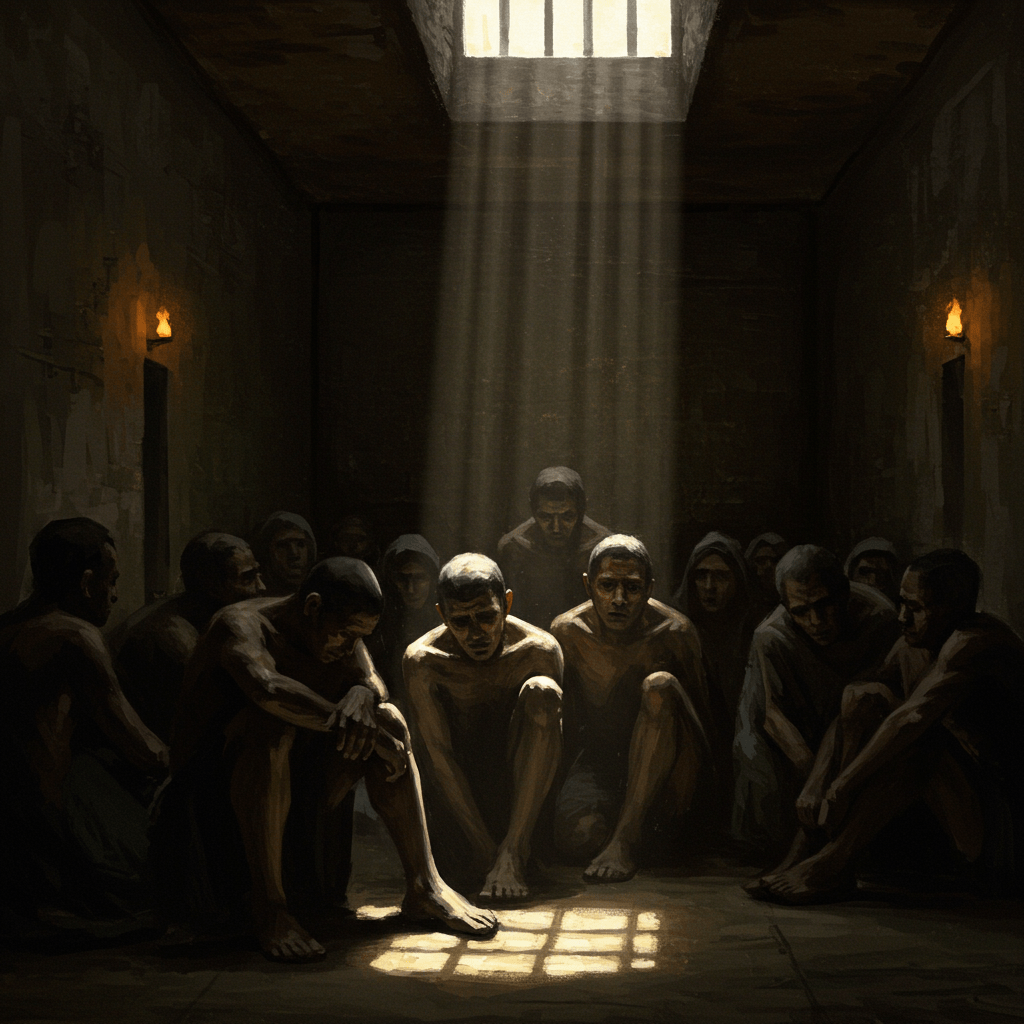

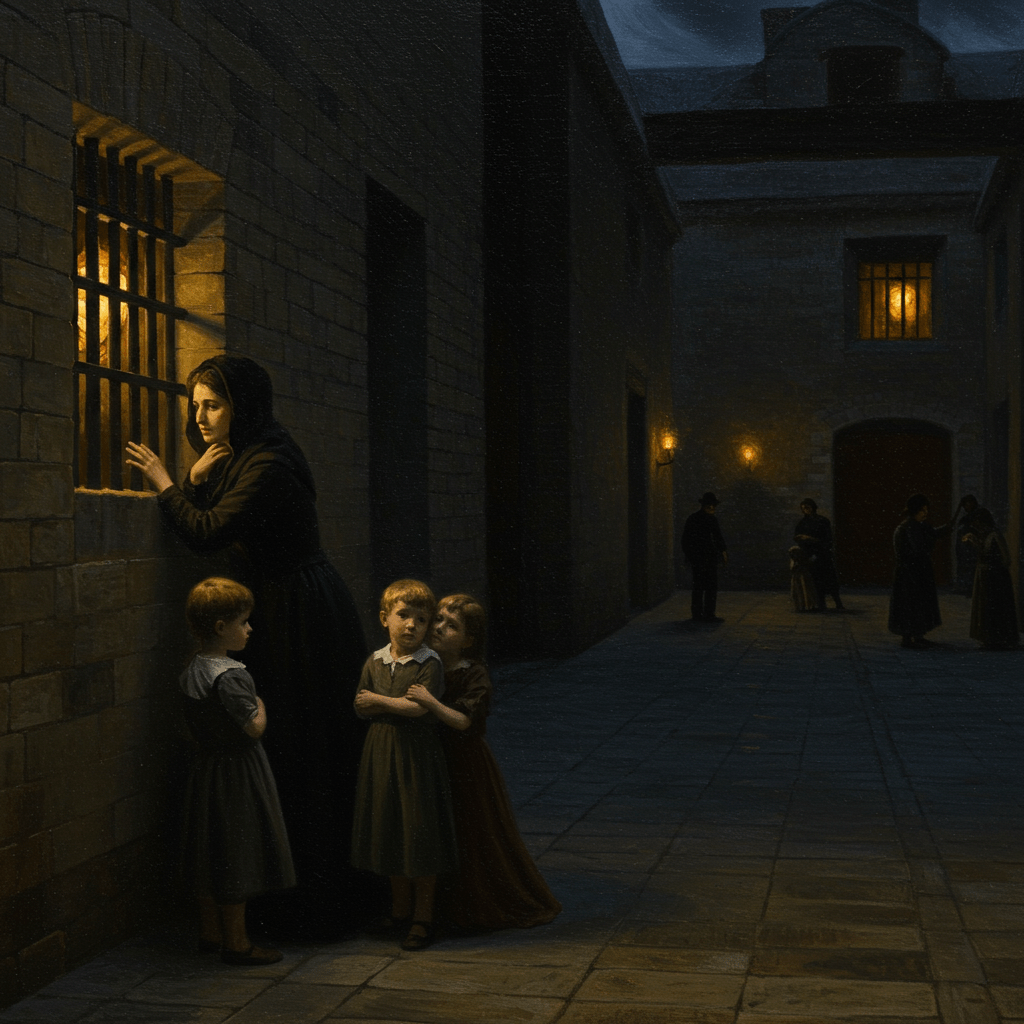

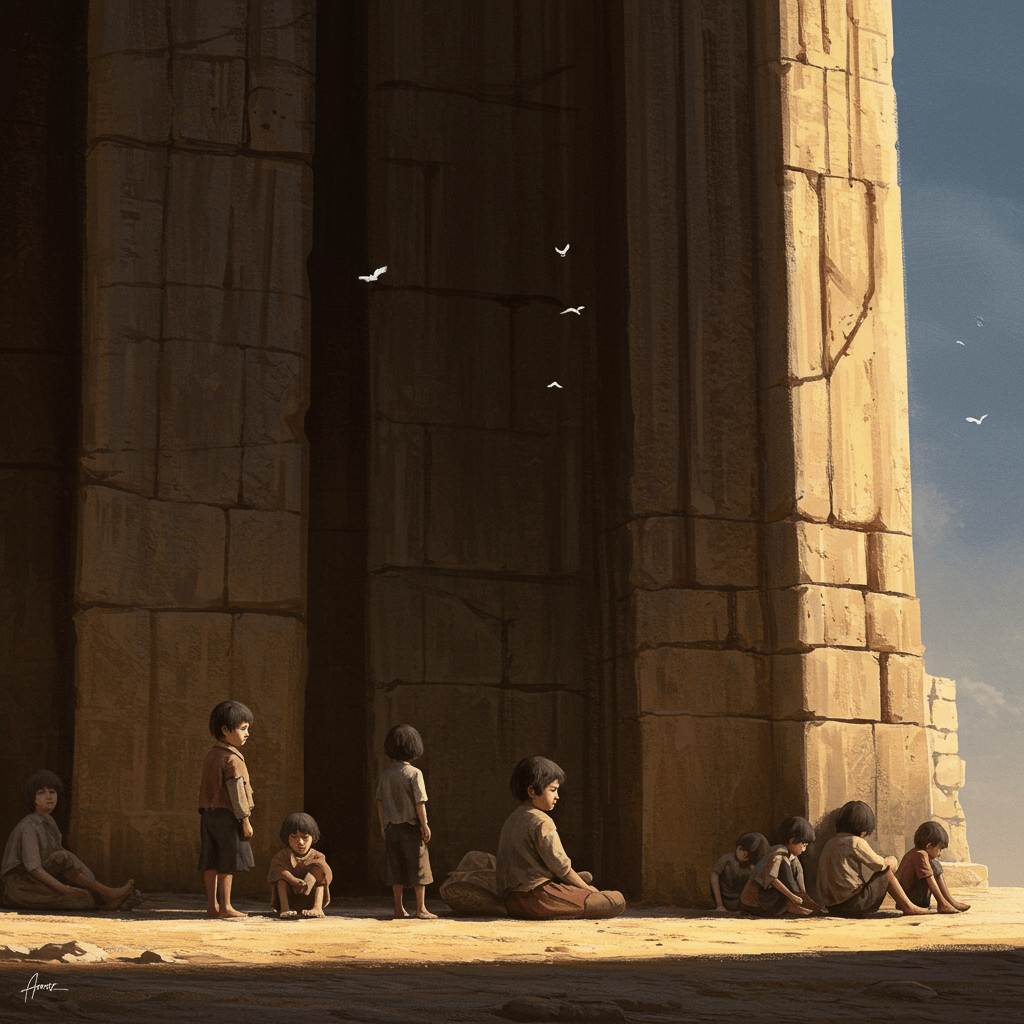

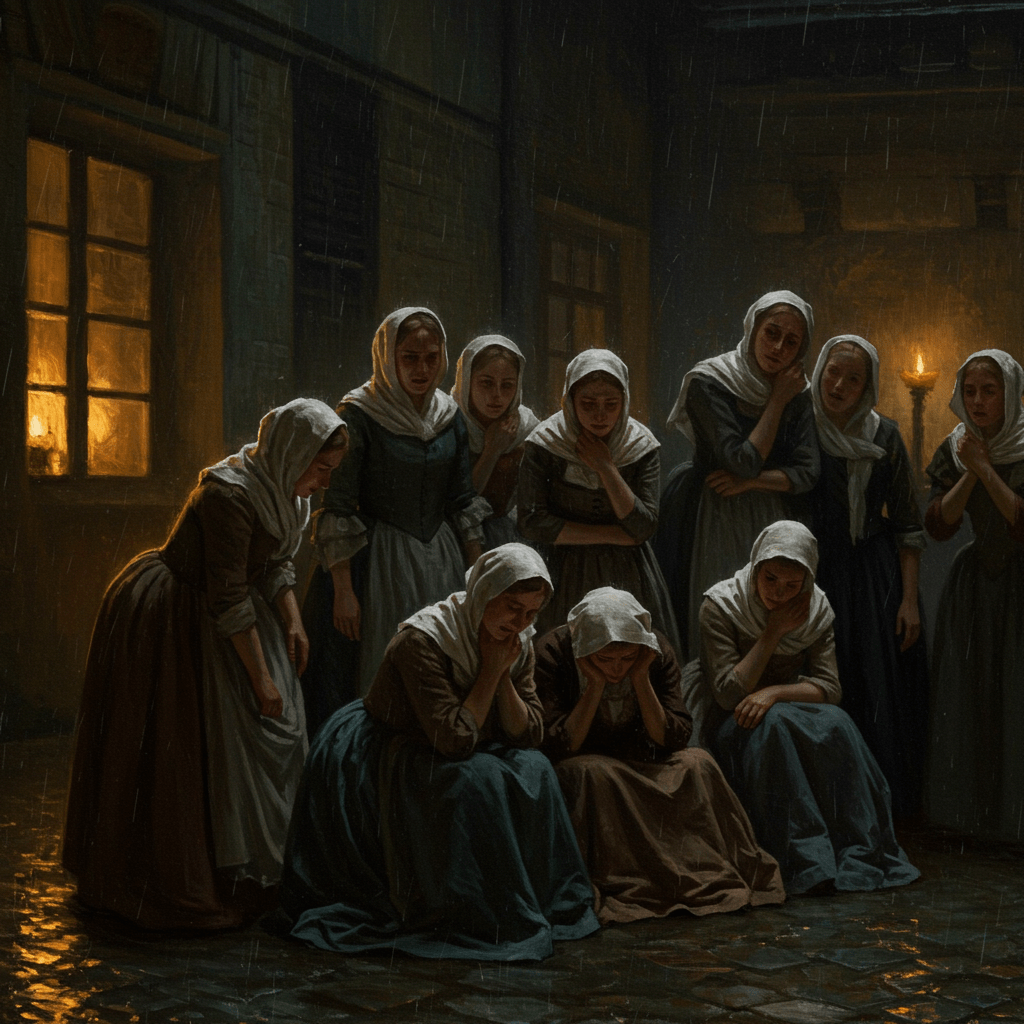

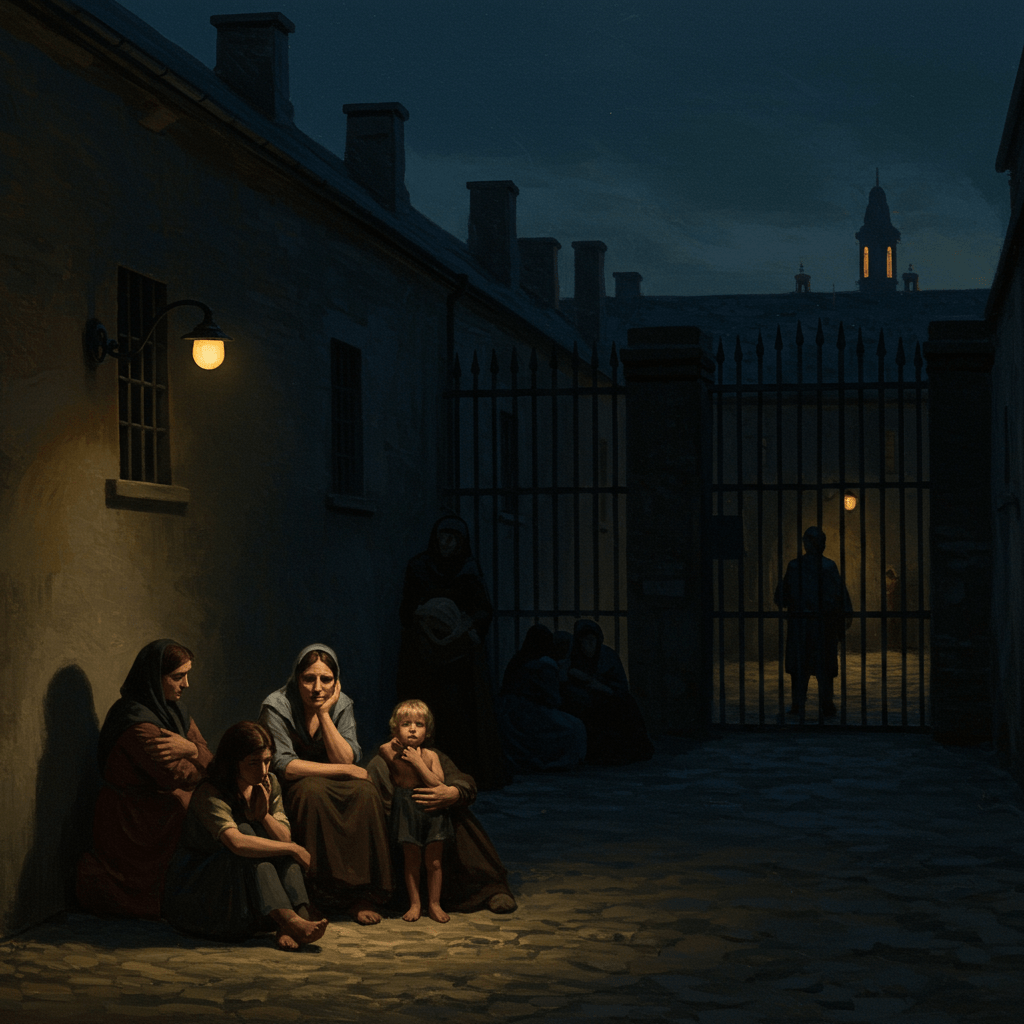

La Révolution française, avec son cortège de violence et de bouleversements, mit un terme brutal à l’opulence de la gastronomie royale. Les chefs, autrefois adulés, se retrouvèrent dépossédés de leurs privilèges, leurs cuisines transformées en lieux de pénurie et de rationnement. Les festins somptueux cédèrent la place à une frugalité imposée, symbolisant la chute de l’Ancien Régime et la fin d’une époque.

Cependant, même en période de troubles, la gastronomie française ne disparut pas. Les chefs, dispersés, exilés ou contraints à l’anonymat, continuèrent à perpétuer les traditions culinaires, les adaptant aux nouvelles réalités. Les recettes royales, autrefois confidentielles, furent transmises de génération en génération, passant des cuisines des aristocrates aux tables des bourgeois, transformant la gastronomie royale en un héritage national.

Un Héritage Immortel

La gastronomie française, née dans les cuisines royales, a traversé les siècles, les révolutions et les changements de pouvoir. Elle a su évoluer, s’adapter, tout en conservant son essence, son raffinement, sa capacité à émerveiller et à séduire. Des tables royales aux tables familiales, l’héritage culinaire de la France continue de nourrir les générations, un témoignage vivant de son histoire, de sa culture et de son art de vivre.

De Louis XIV à nos jours, la gastronomie française reste un symbole de prestige et d’excellence, un art qui transcende les frontières et les époques, un héritage précieux que la France continue de cultiver et de partager avec le monde. Un héritage royal, certes, mais désormais, un héritage national, un trésor inestimable.