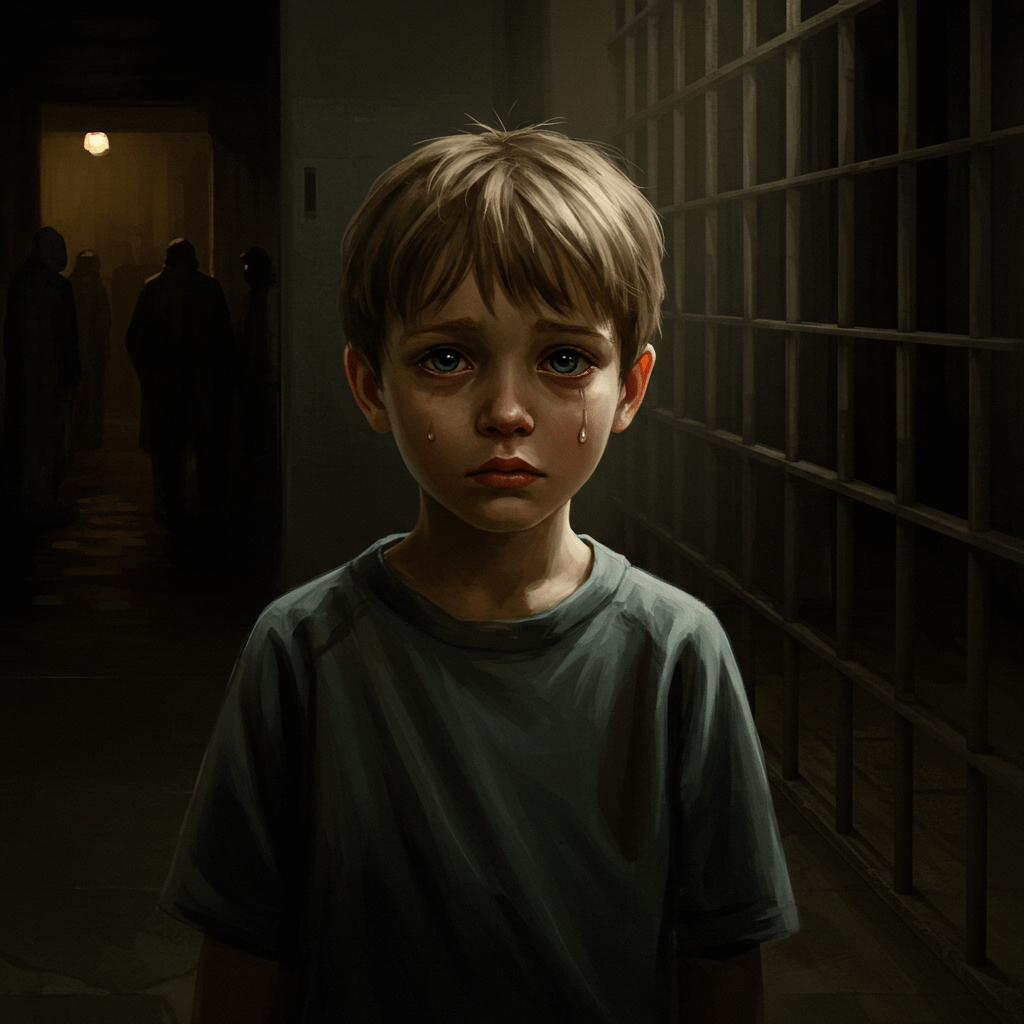

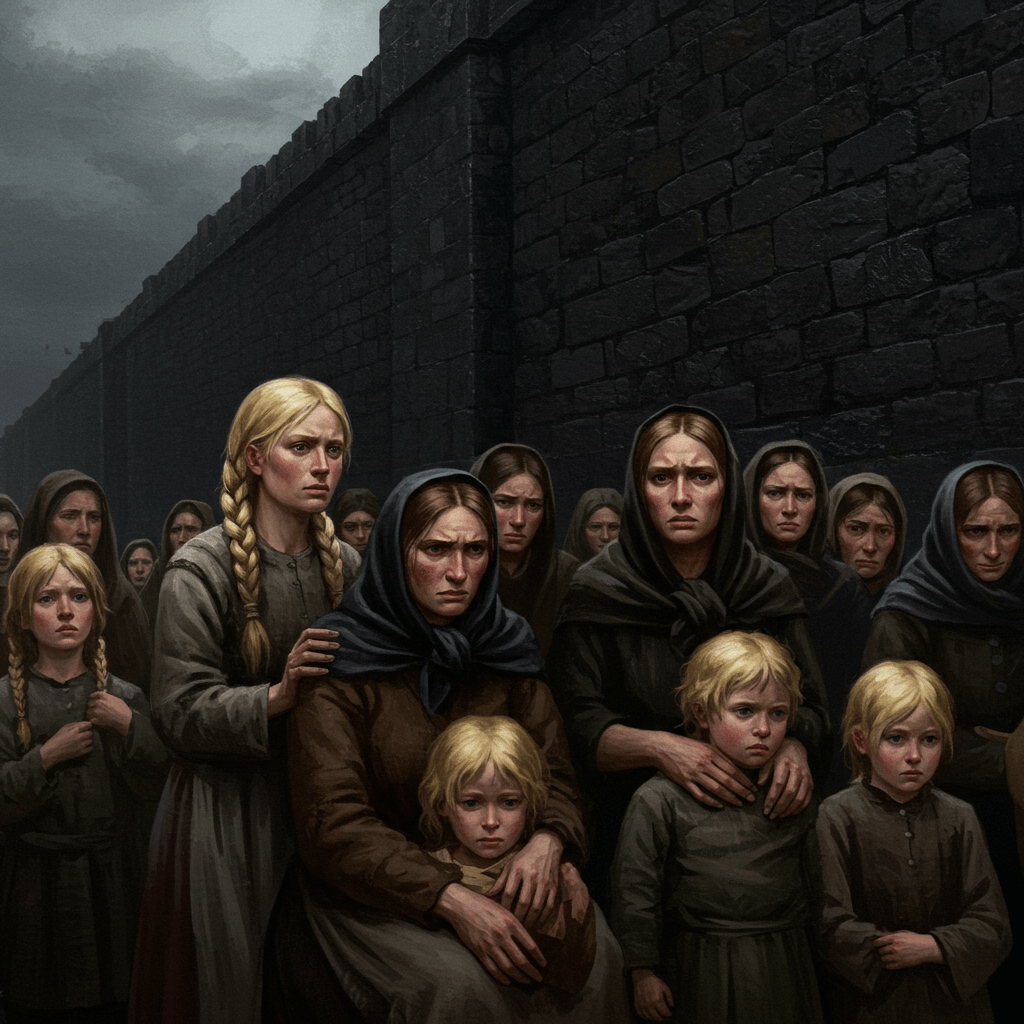

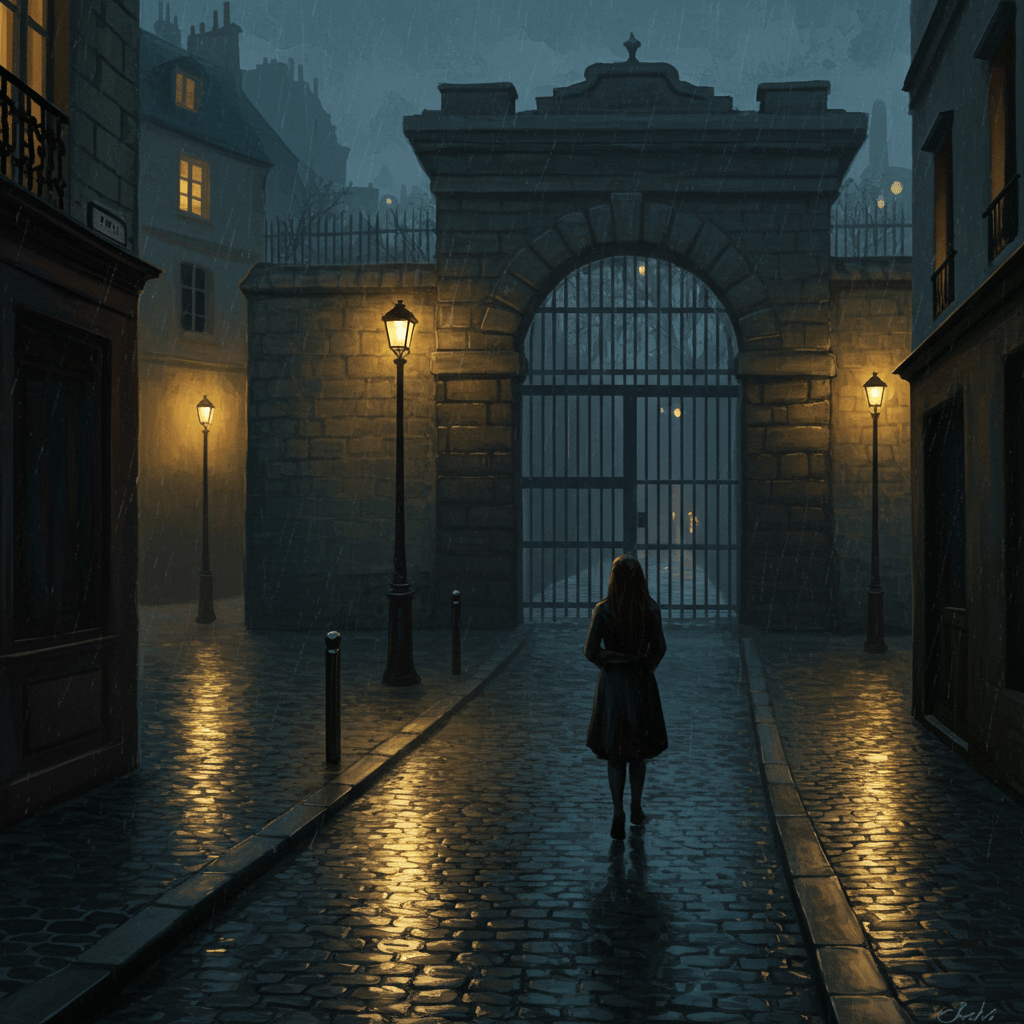

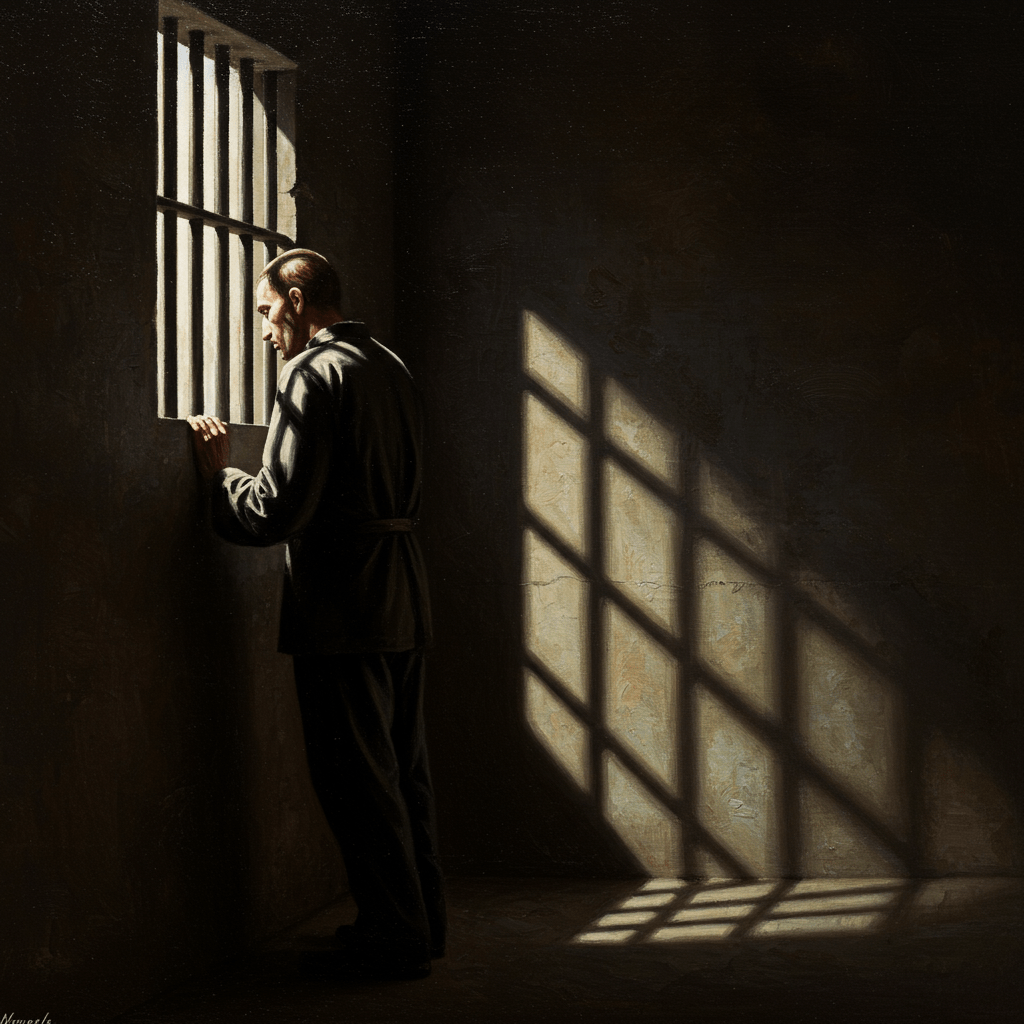

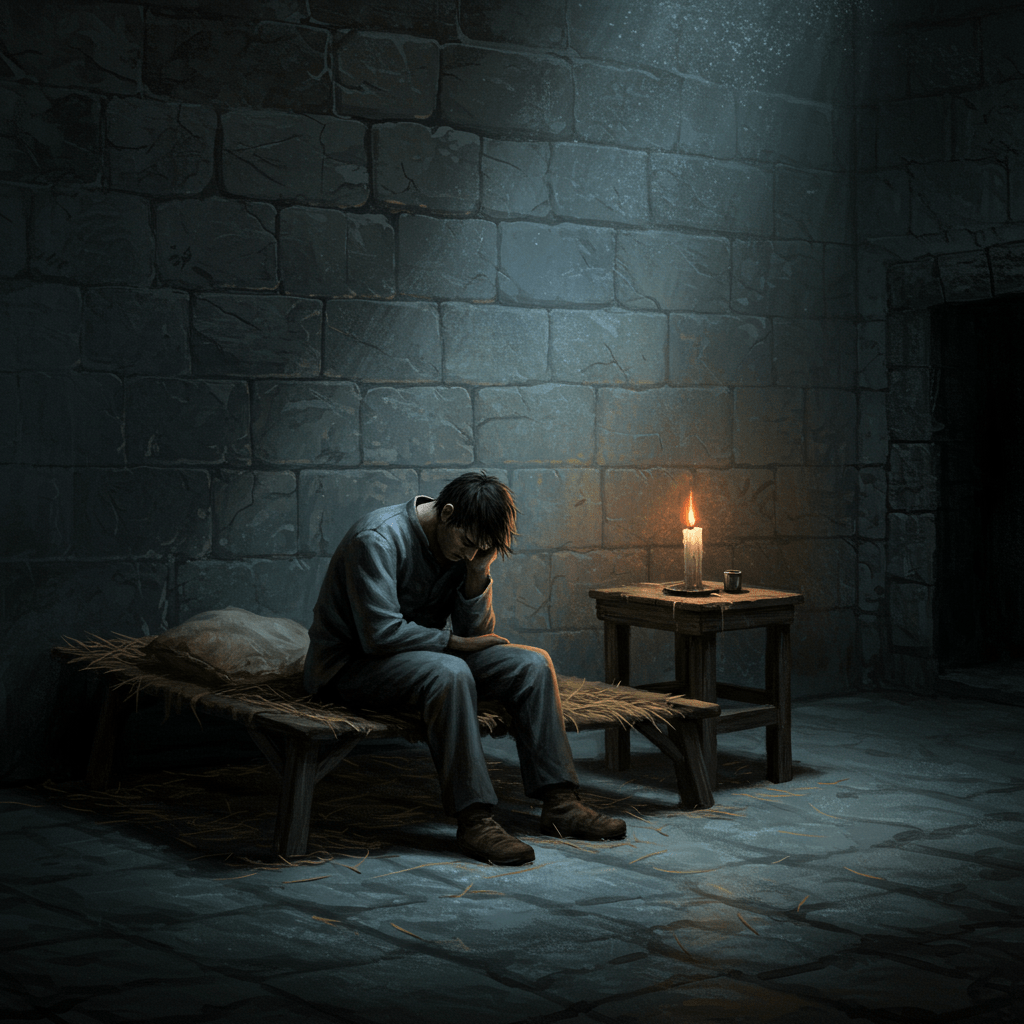

Les murs de pierre, épais et froids, semblaient respirer l’histoire, une histoire empreinte de désespoir et de larmes. L’air, lourd et vicié, empestait la maladie et la misère. Dans cette geôle, au cœur même de la France du XIXe siècle, se jouait un drame silencieux, un drame qui, à l’ombre des barreaux, dévorait les innocents: les enfants. Prisonniers eux aussi, par le seul fait d’être nés sous le signe funeste de la condamnation parentale, ils étaient les oubliés, les fantômes qui hantaient les couloirs sombres des bagnes.

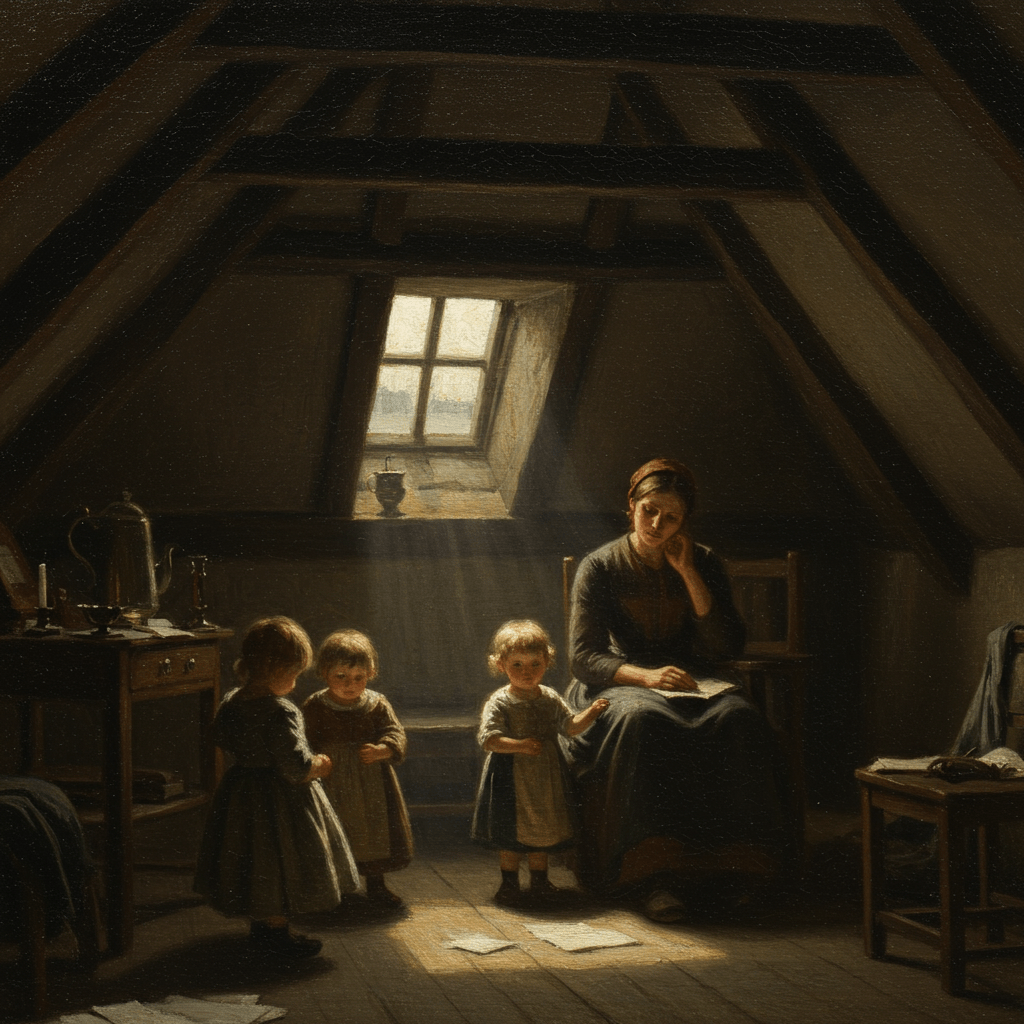

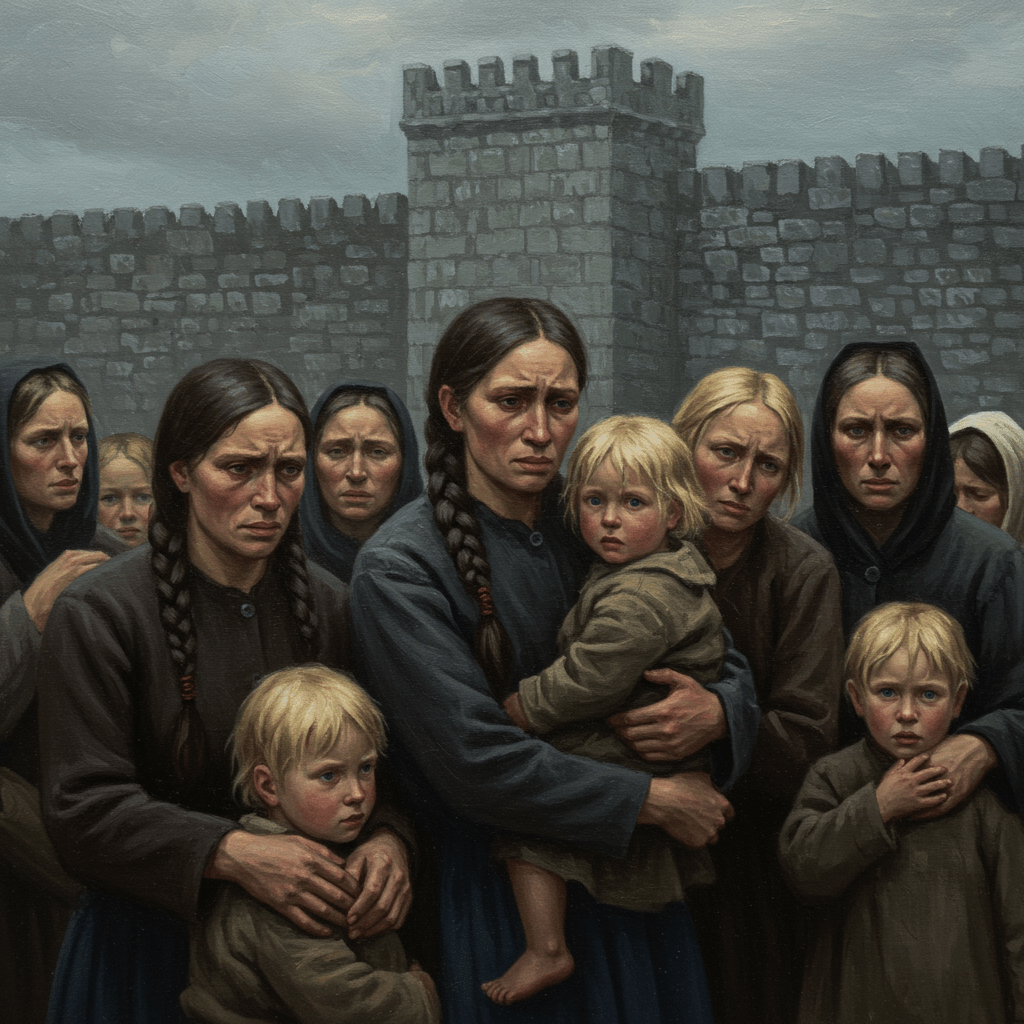

Des familles entières, brisées par la pauvreté, la maladie ou la dure loi, étaient jetées dans ces gouffres de désolation. Mères amaigries, pères désespérés, et au milieu d’eux, ces petits êtres fragiles, à peine sortis du berceau, ou déjà marqués par la souffrance et le manque. Leurs yeux, grands et vides, reflétaient l’horreur de leur condition, un enfer dont ils n’étaient pas responsables, et dont l’échappatoire semblait aussi lointaine que les étoiles.

Les Enfants du Bagne: Une Enfance Volée

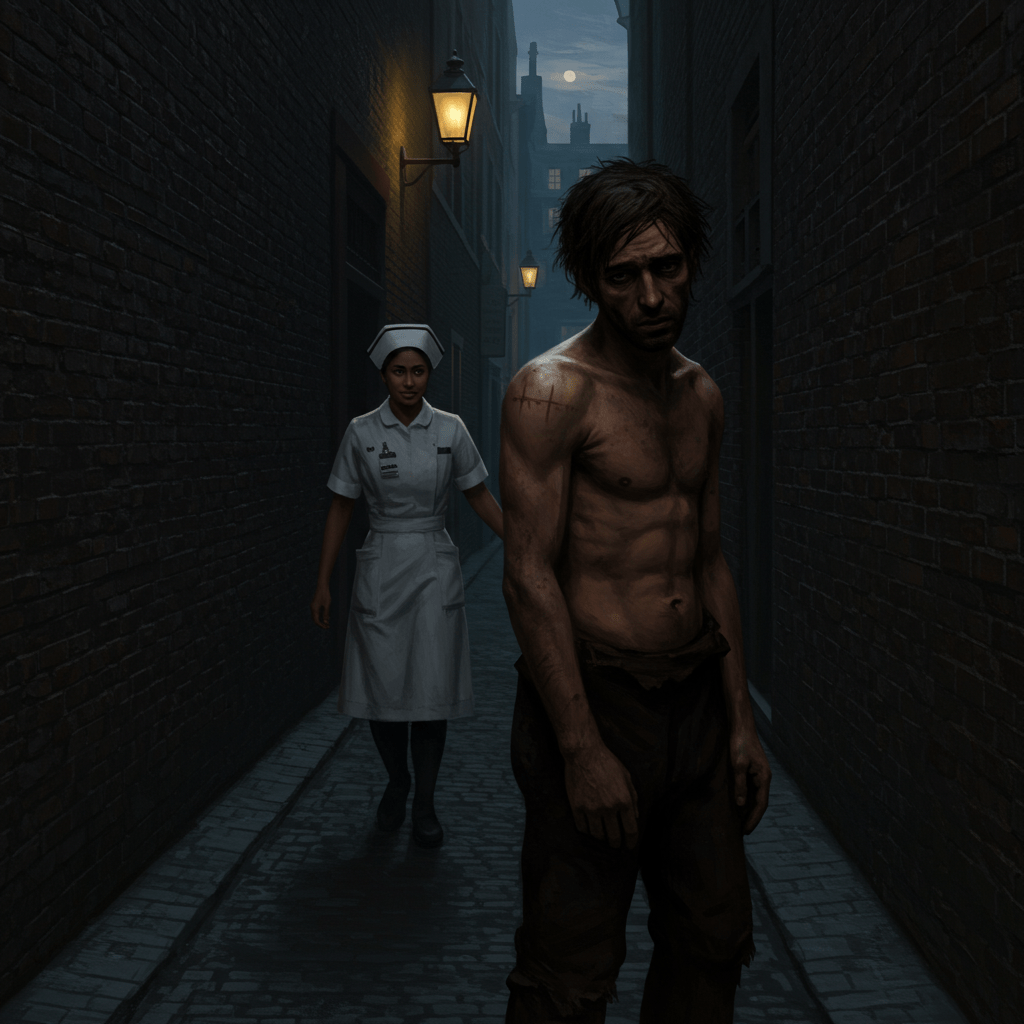

Le bagne n’était pas seulement un lieu de punition pour les adultes ; c’était un tombeau pour l’innocence. Les enfants, privés de l’amour et des soins maternels, étaient livrés à eux-mêmes, dans un environnement hostile et dangereux. La promiscuité, la faim constante, et l’absence d’hygiène étaient des fléaux quotidiens. Les maladies infectieuses, comme le typhus et la tuberculose, fauchaient des rangs entiers, laissant derrière elles des tombes anonymes, creusées dans la terre glaise de la cour.

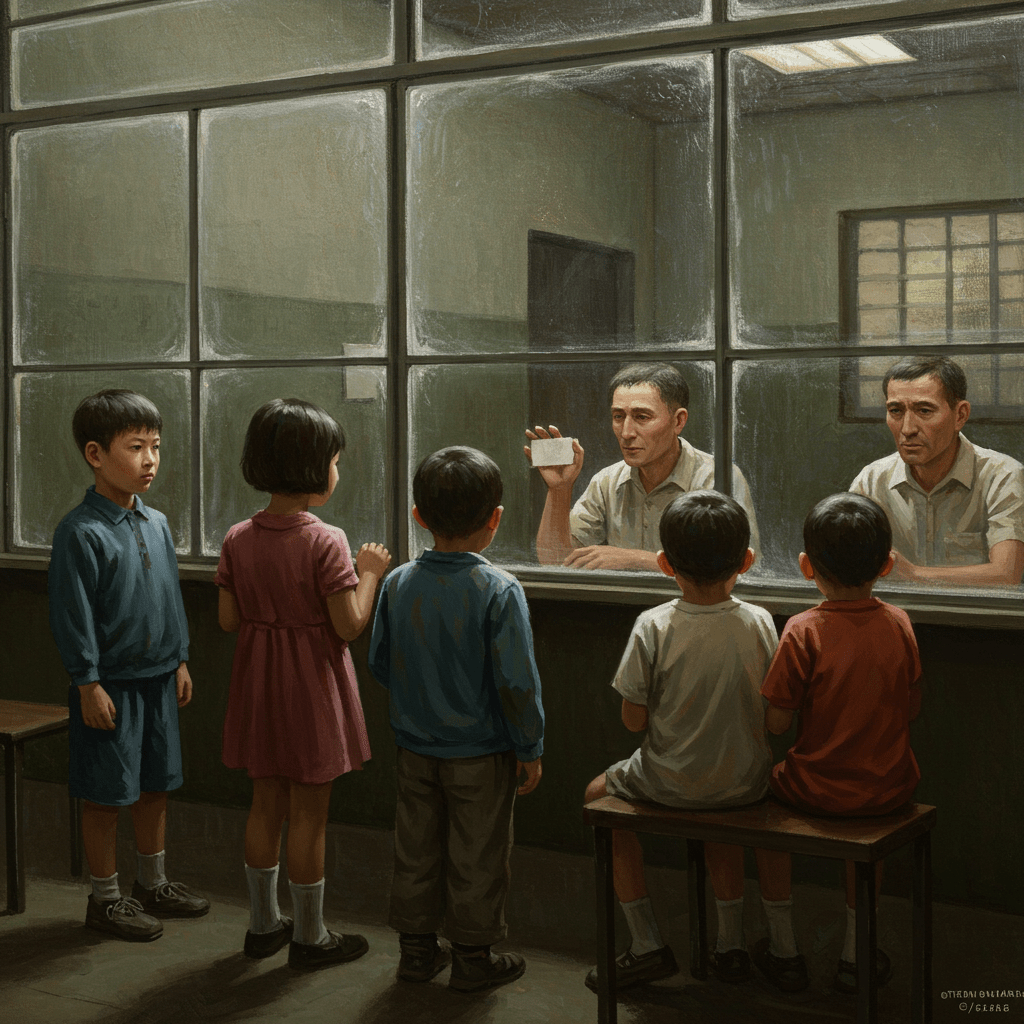

Beaucoup d’enfants, trop jeunes pour comprendre la nature de leur situation, s’accrochaient à leurs parents avec une force désespérée. Ils étaient les témoins silencieux de leur désespoir, de leurs disputes, de leurs larmes. Certains, plus âgés, se transformaient prématurément en petits adultes, assumant des responsabilités qui dépassaient leur âge, pour aider leurs parents ou leurs frères et sœurs. Ils devenaient les gardiens de l’espoir, les gardiens d’une famille en lambeaux.

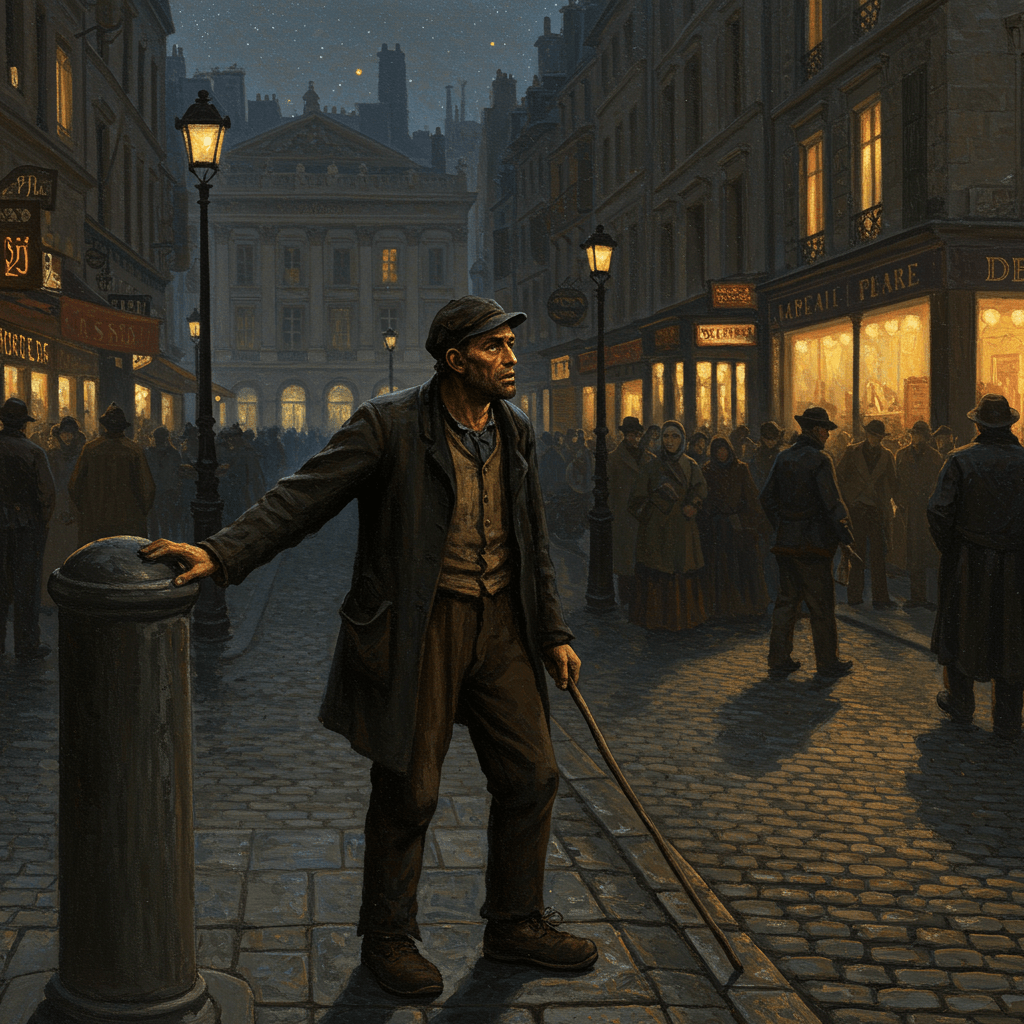

La Vie Quotidienne: Un Combat pour la Survie

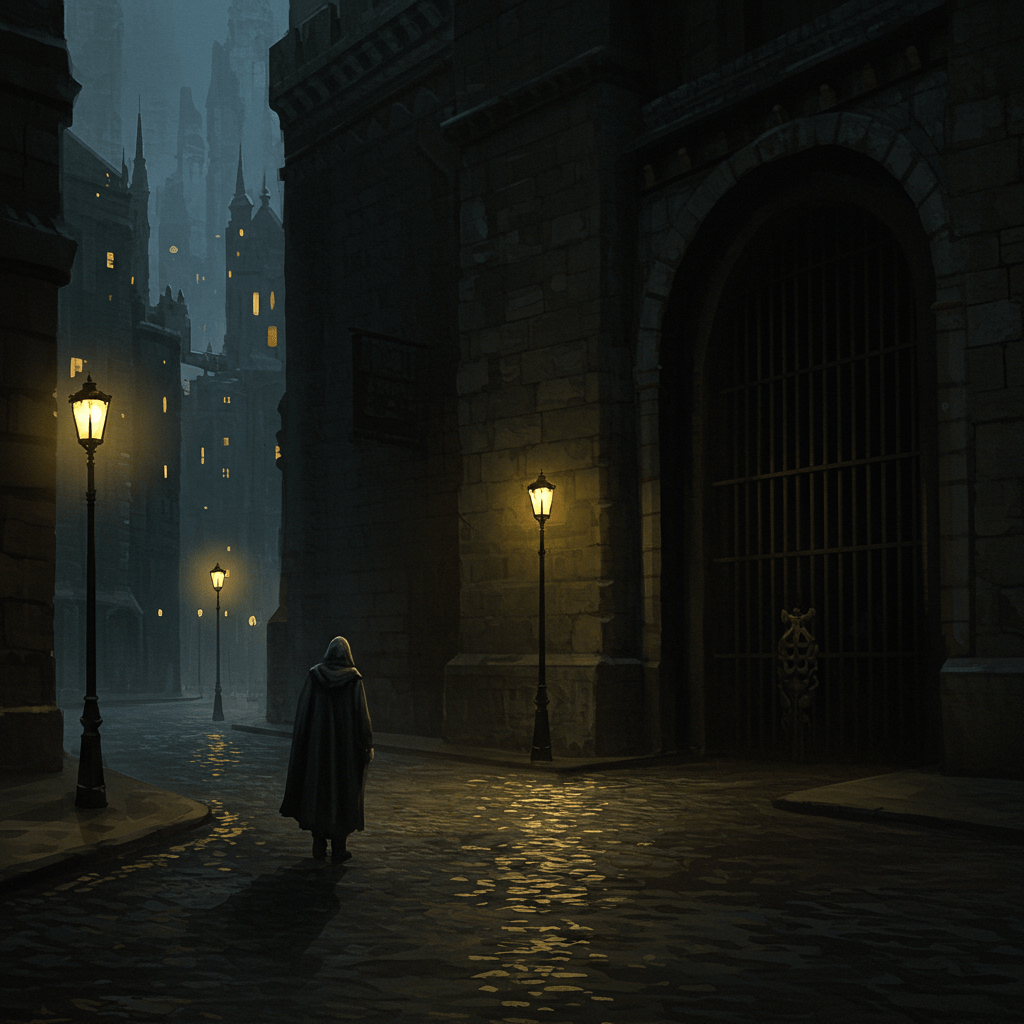

Leur journée était une lutte incessante pour la survie. Ils passaient leurs journées à errer dans les cours sordides, à jouer dans la poussière, parmi les rats et les détritus. La nourriture, rare et de mauvaise qualité, était une source constante de conflits. Les enfants étaient souvent victimes de vols et de violences de la part d’autres détenus, plus grands et plus forts.

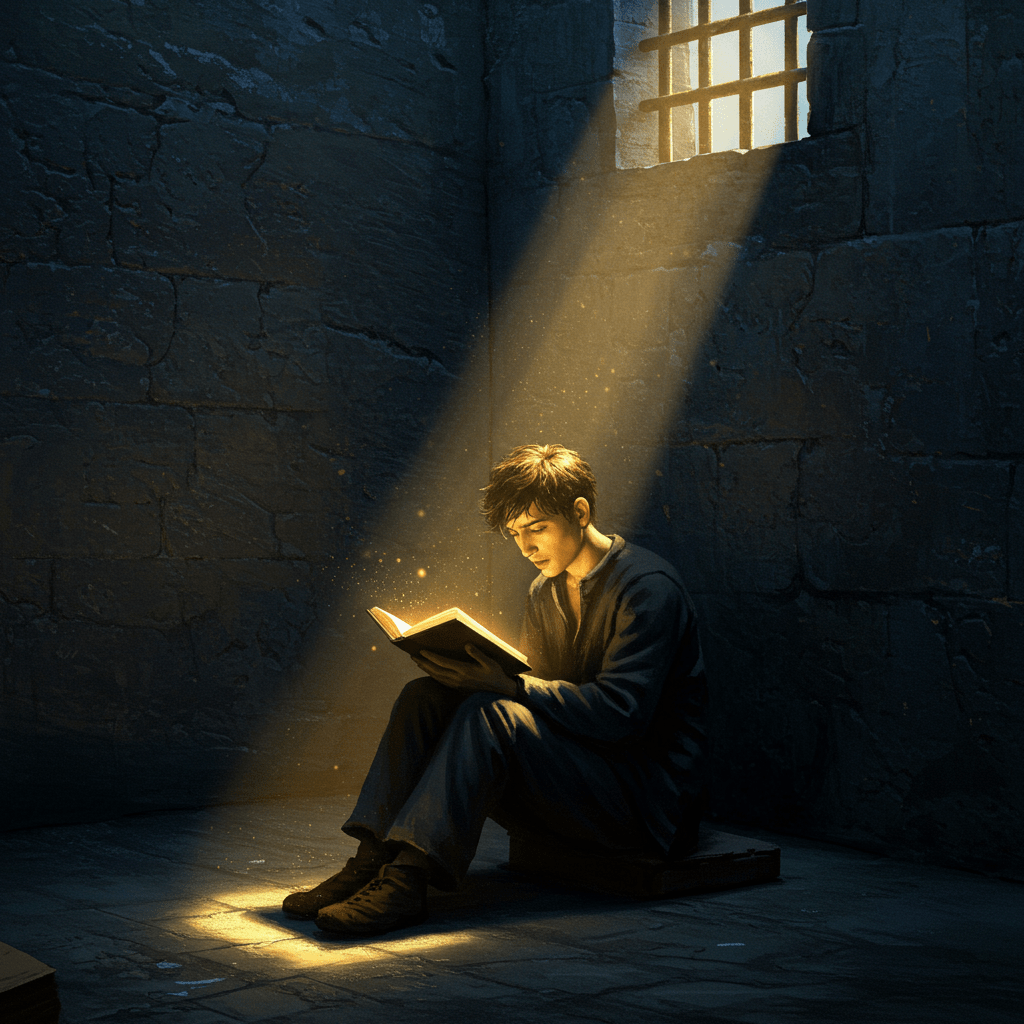

L’éducation était inexistante. Il n’y avait aucun enseignement, aucune lecture, aucune distraction pour stimuler leurs esprits. Privés de jeux, d’histoires, de tendresse, ils grandissaient dans le silence et l’oubli, leurs espoirs s’effritant jour après jour. La solitude était leur pire ennemi, une ombre qui les suivait partout, comme une malédiction.

L’Héritage de la Prison: Une Marque Indélébile

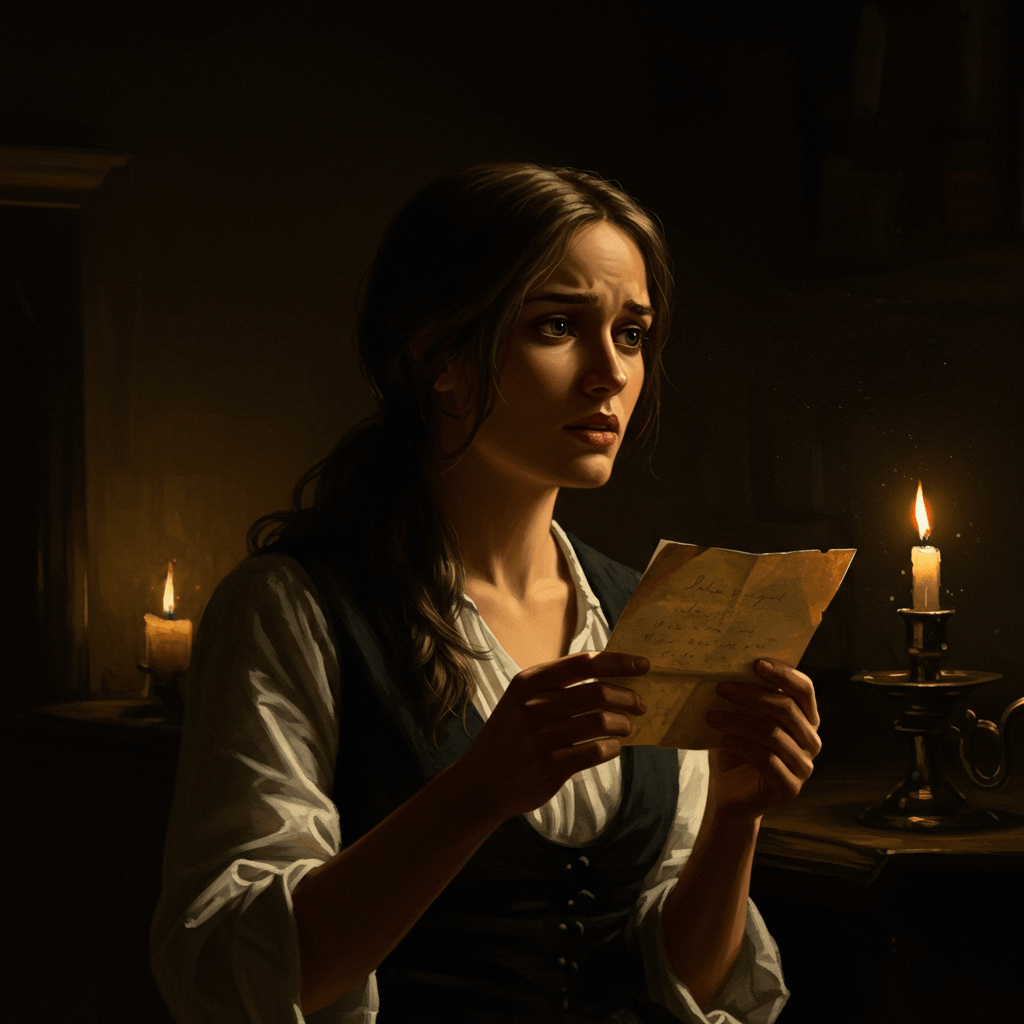

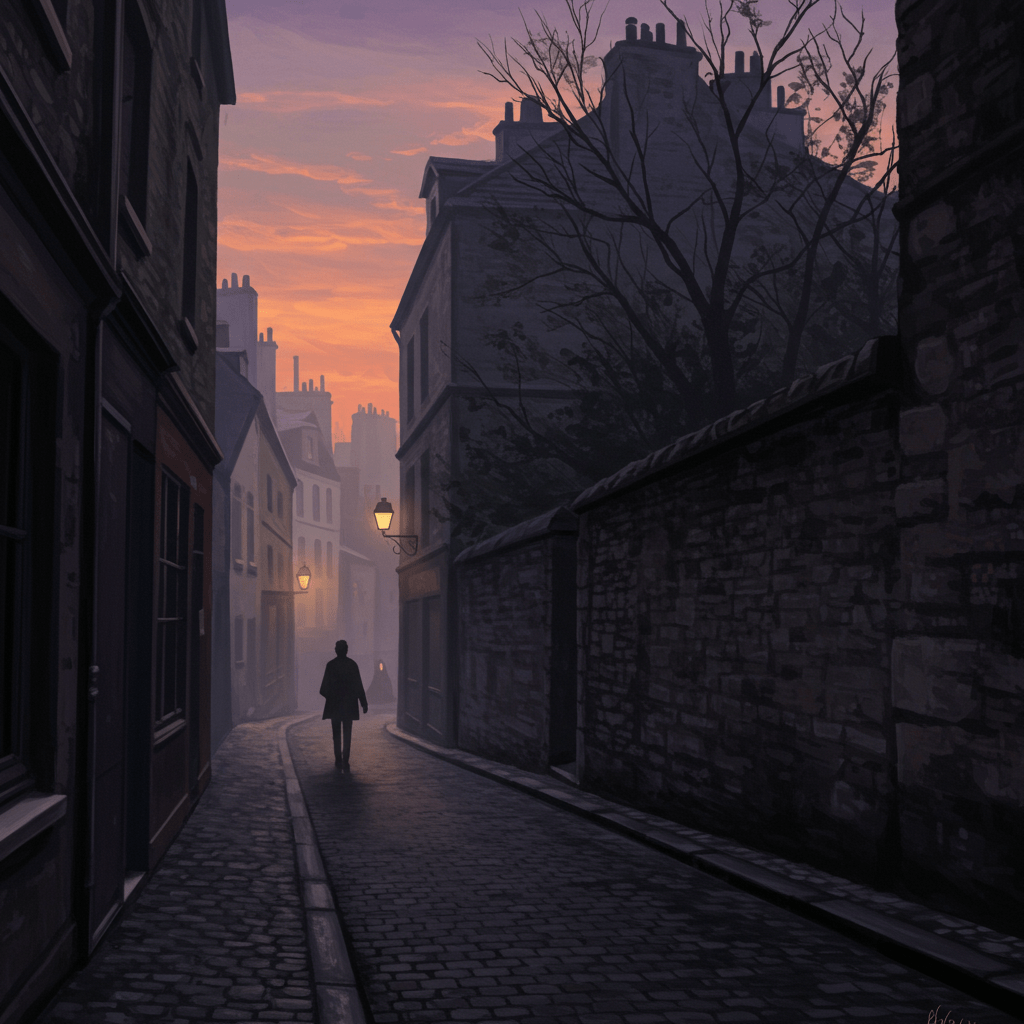

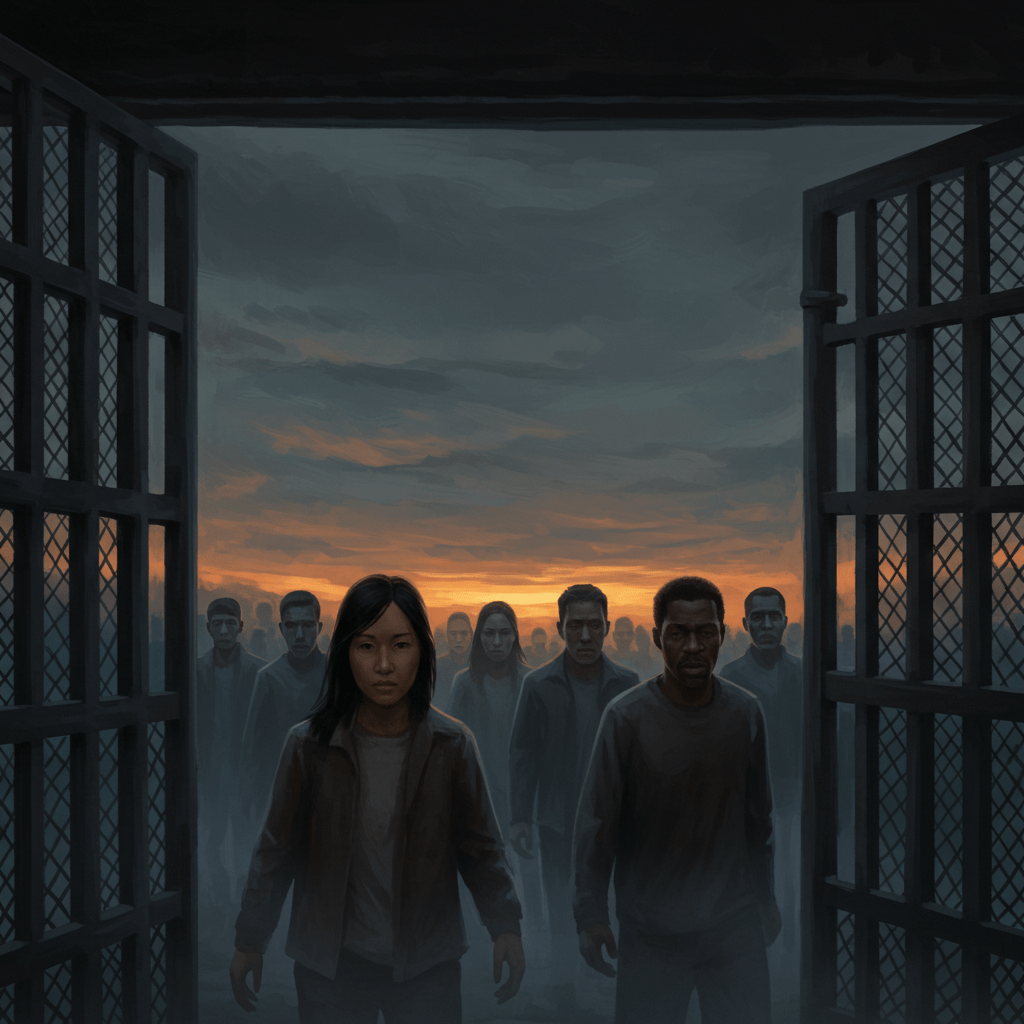

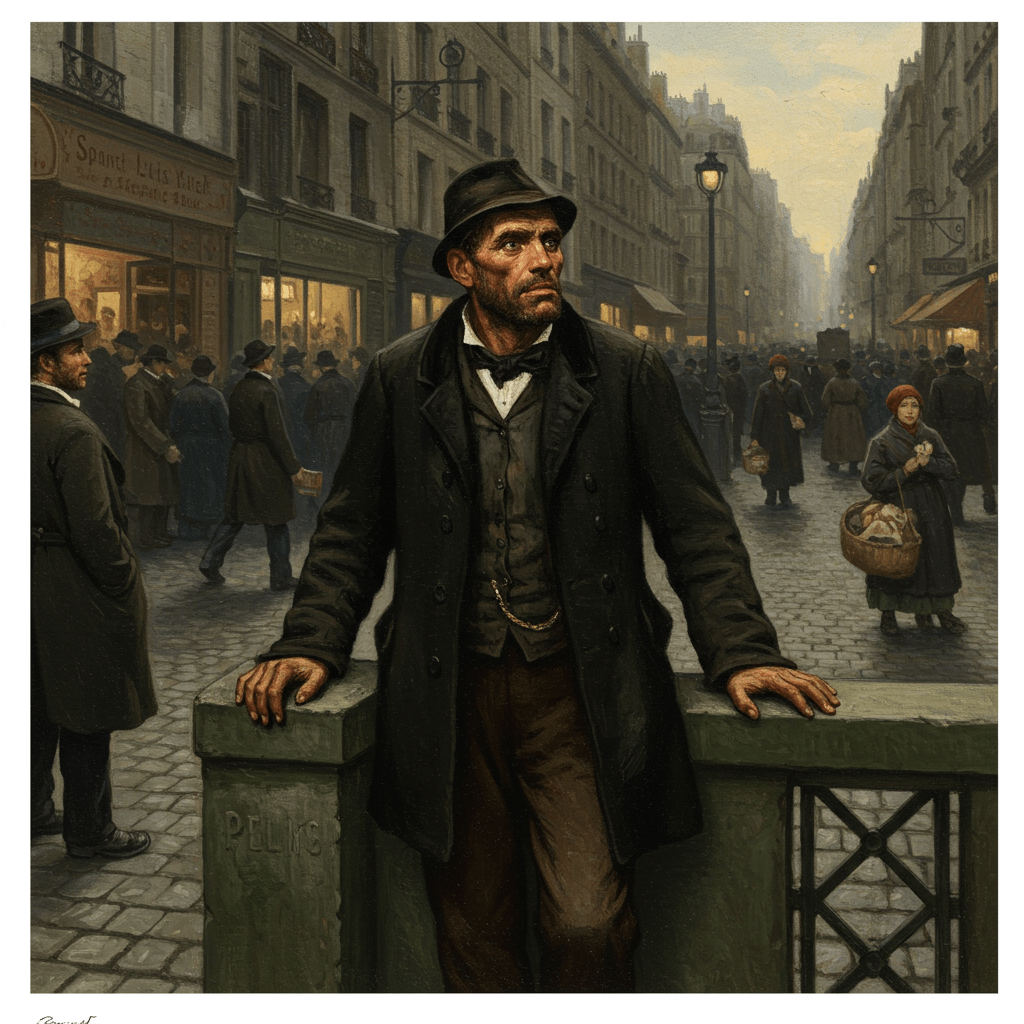

Les enfants qui survécurent à cette épreuve gardèrent à jamais la marque de leur passage dans le bagne. La souffrance et la misère les avaient marqués au fer rouge. Leur enfance, volée, laissait une cicatrice profonde sur leur âme. À leur sortie de prison, ils étaient souvent rejetés par la société, stigmatisés par leur passé, incapables de retrouver une vie normale.

Beaucoup sombrèrent dans la criminalité, reproduisant le cycle infernal qui les avait piégés dès leur naissance. D’autres, plus chanceux, trouvèrent refuge dans des œuvres caritatives, tentant de reconstruire leur vie à partir des fragments brisés de leur passé. Mais l’ombre du bagne les suivit toujours, un souvenir indélébile qui leur rappelait à jamais l’horreur de leur enfance volée.

Les Oubliés de l’Histoire: Un Appel à la Mémoire

L’histoire du XIXe siècle est pleine de drames et de héros, de guerres et de révolutions. Mais au milieu de ce tourbillon d’événements, il y a des vies oubliées, des destins brisés qui restent silencieux. Les enfants des bagnes, ces victimes innocentes d’un système injuste, sont parmi ces oubliés.

Leur histoire, même si elle est sombre et douloureuse, doit être racontée, pour que leur souffrance ne soit pas vaine, pour que leur mémoire soit honorée. Car leur sort nous rappelle l’importance de la justice sociale, de la protection de l’enfance, et de la lutte contre l’injustice et la misère qui, hier comme aujourd’hui, continuent de briser des vies innocentes.