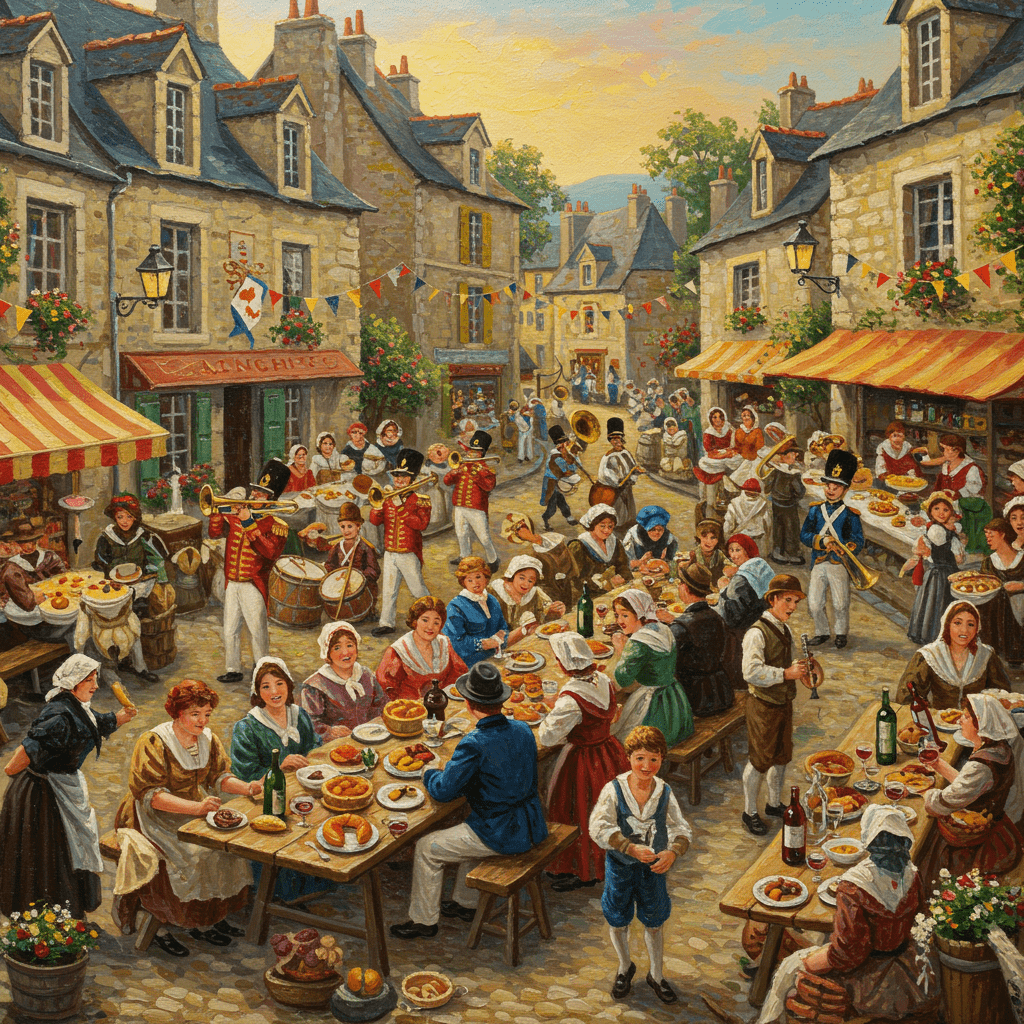

Le vent, porteur des effluves enivrantes de vin nouveau et de pain d’épices, balayait les ruelles pavées de Provins. L’an 1310, sous le règne du roi Philippe le Bel, la cité médiévale vibrait d’une fébrilité particulière. Non pas la menace d’une guerre, ni l’ombre d’une épidémie, mais la promesse exquise d’une fête : le festival annuel de la Rose, un triomphe des sens où la gastronomie jouait un rôle aussi essentiel que la célébration de la fleur emblématique de la ville. Des tables dressées sous des chapiteaux aux couleurs vives, chargées de mets raffinés et de breuvages généreux, s’étendaient à perte de vue, promesse d’une abondance sans pareil.

Car les festivals gastronomiques, ces instants magiques où le goût se mêle à l’histoire, ne sont pas une invention moderne. Ils sont les témoins silencieux, mais éloquents, d’une civilisation, d’une culture, d’une richesse inestimable. De la Rome antique, où les banquets somptueux célébraient les dieux et les empereurs, jusqu’aux fêtes médiévales où le partage du pain et du vin scellait les liens communautaires, le festin a toujours été au cœur de la vie sociale et politique, un puissant révélateur de la société qui le façonne.

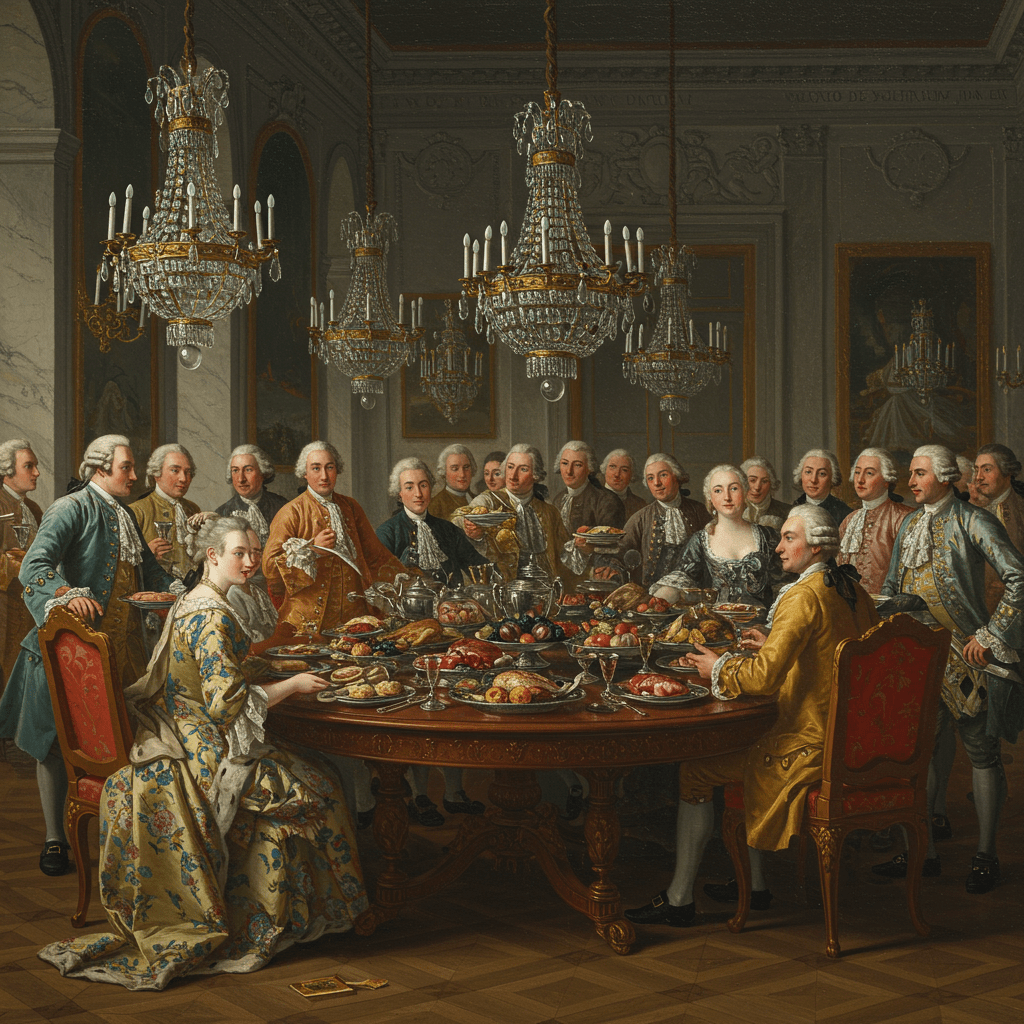

Les Fêtes Royales: Un Spectacle de Délices

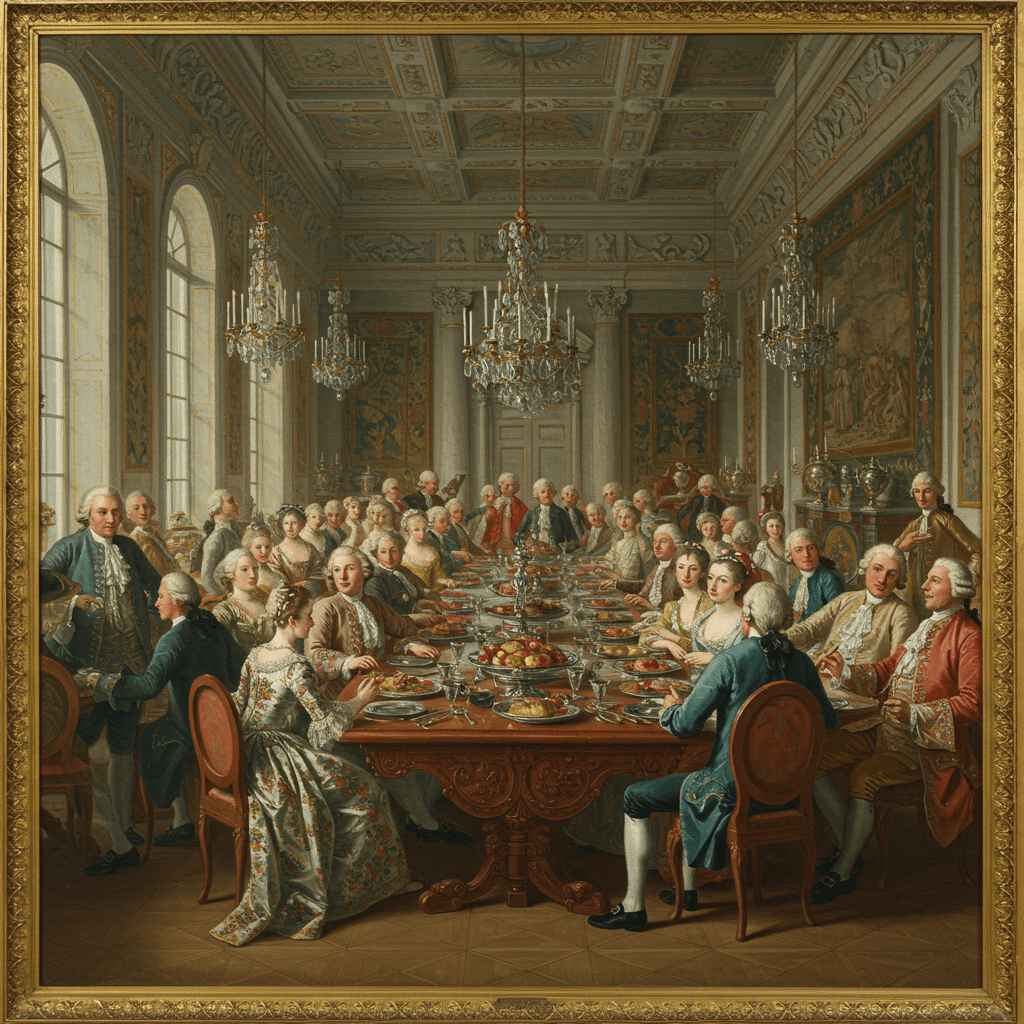

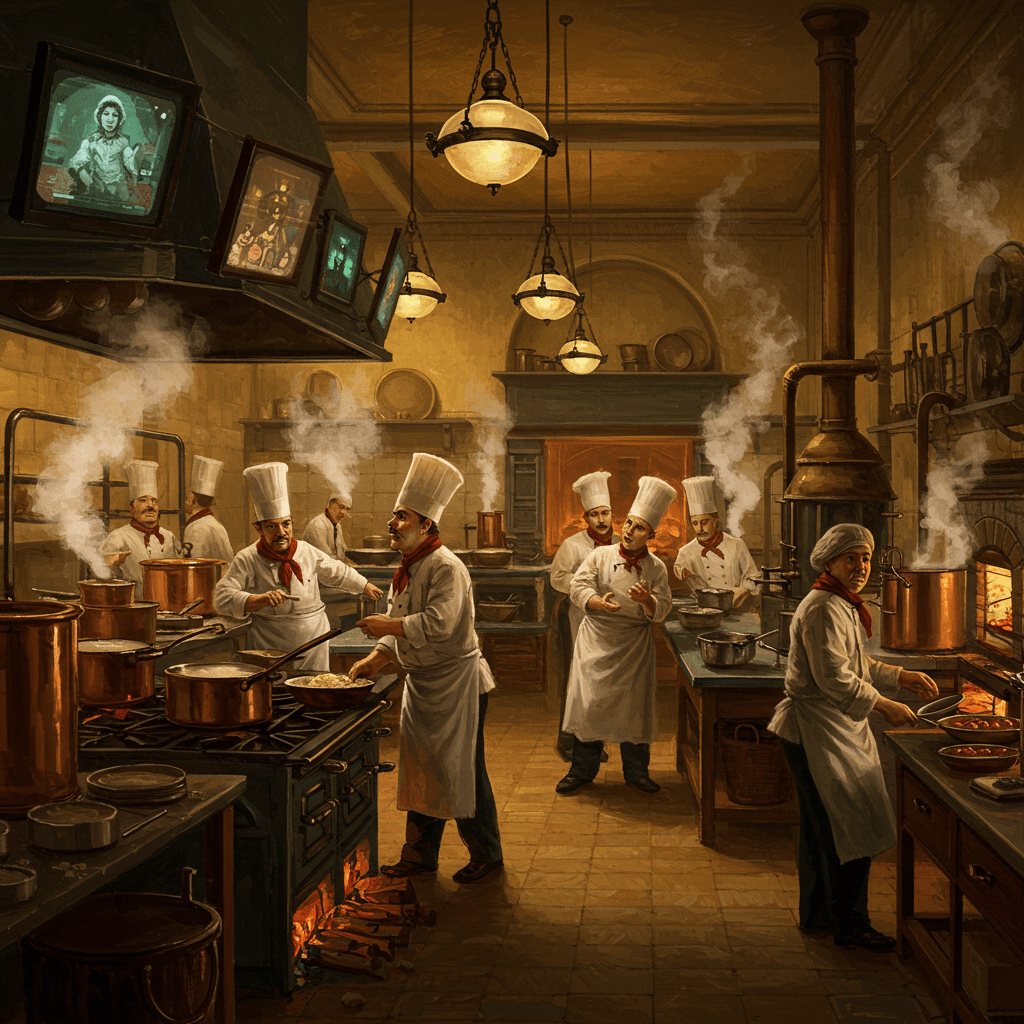

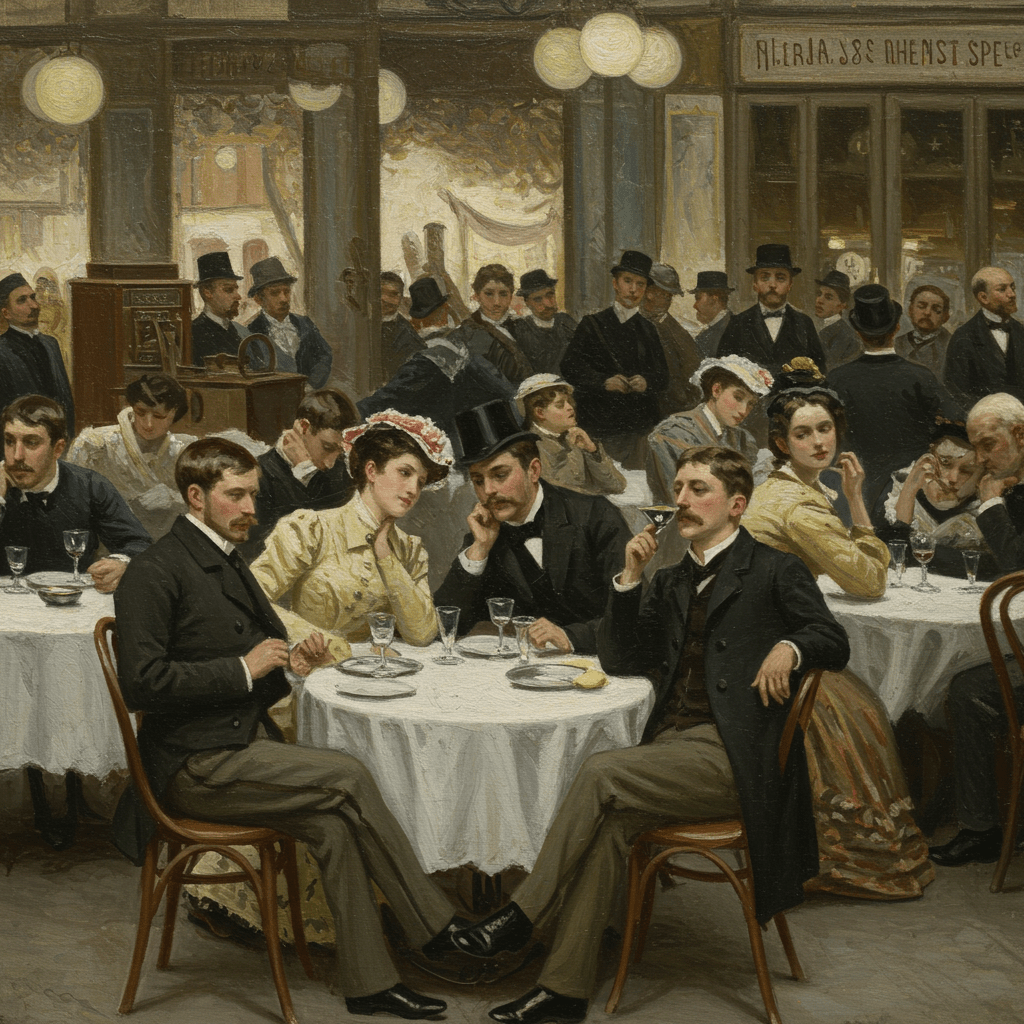

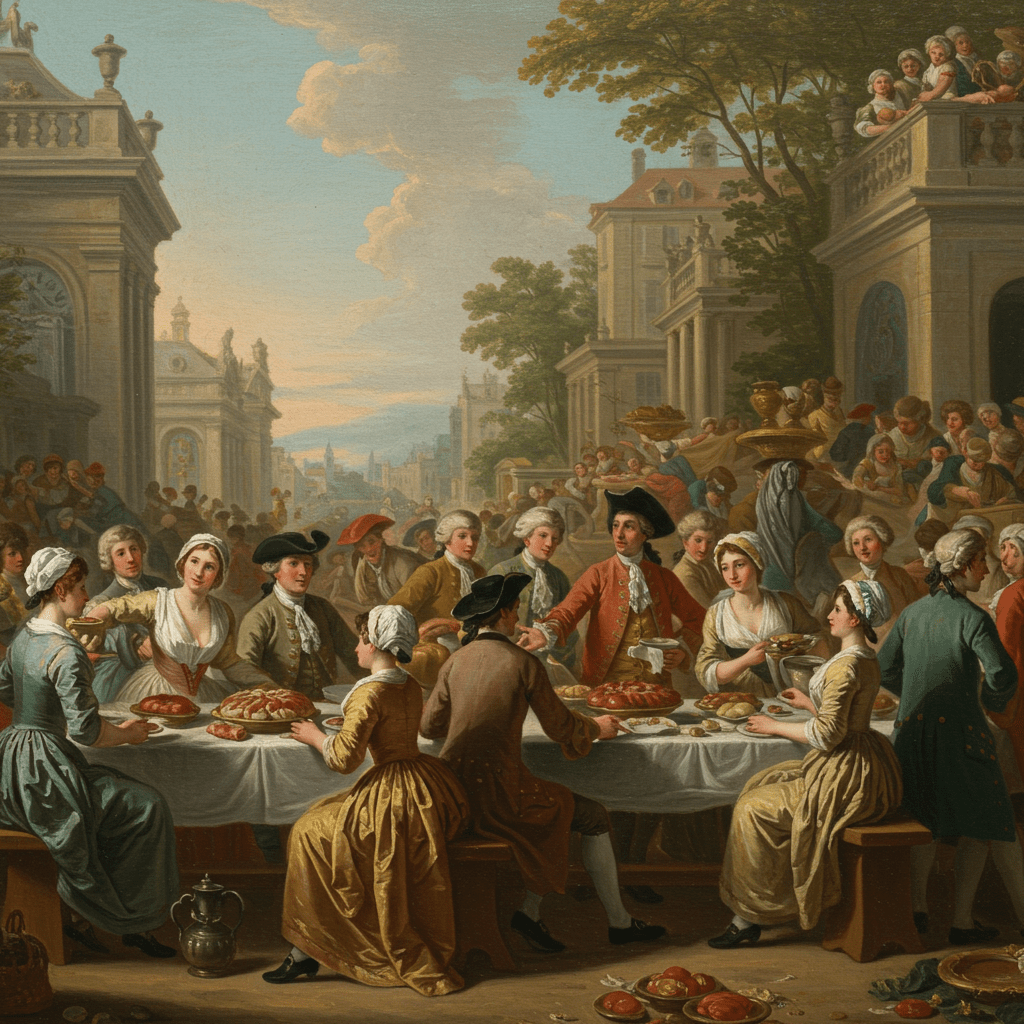

Les cours royales françaises, véritables scènes de magnificence et de raffinement, étaient le théâtre de fêtes gastronomiques d’une opulence inégalée. Imaginez les tables de Louis XIV, chargées de mets exotiques provenant des quatre coins du monde, servis sur des argenteries scintillantes. Des chefs cuisiniers, véritables artistes de la gastronomie, rivalisaient d’ingéniosité pour créer des plats aussi complexes que délicieux, des œuvres d’art comestibles qui émerveillaient et ravageaient les papilles des convives. Ces banquets n’étaient pas seulement des repas, ils étaient des spectacles, des manifestations de puissance et de prestige, où chaque détail, du choix des couverts à la disposition des fleurs, était minutieusement orchestré.

Les descriptions des chroniqueurs de l’époque nous peignent des tableaux enchanteurs : des cygnes rôtis, des pâtés géants farcis de gibier, des montagnes de fruits exotiques, des fontaines de vins mousseux jaillissant de sculptures en argent… Un véritable kaléidoscope de saveurs et de couleurs, un enchantement pour les sens qui témoigne de l’importance accordée à la gastronomie à la cour de France. Ces festins royaux, orchestrés avec une précision militaire, étaient le symbole même de la grandeur et de la puissance du royaume.

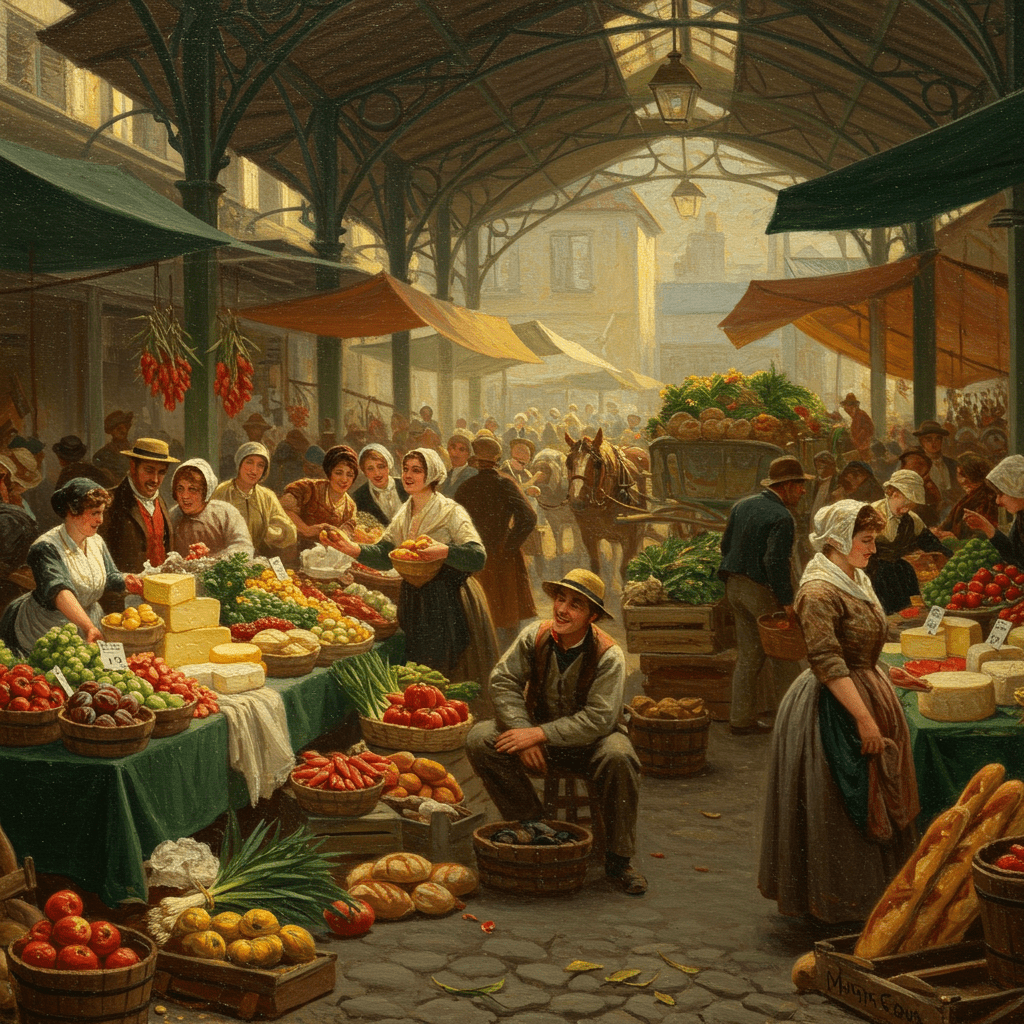

Les Marchés et les Foires: Une Symphonie de Saveurs Populaires

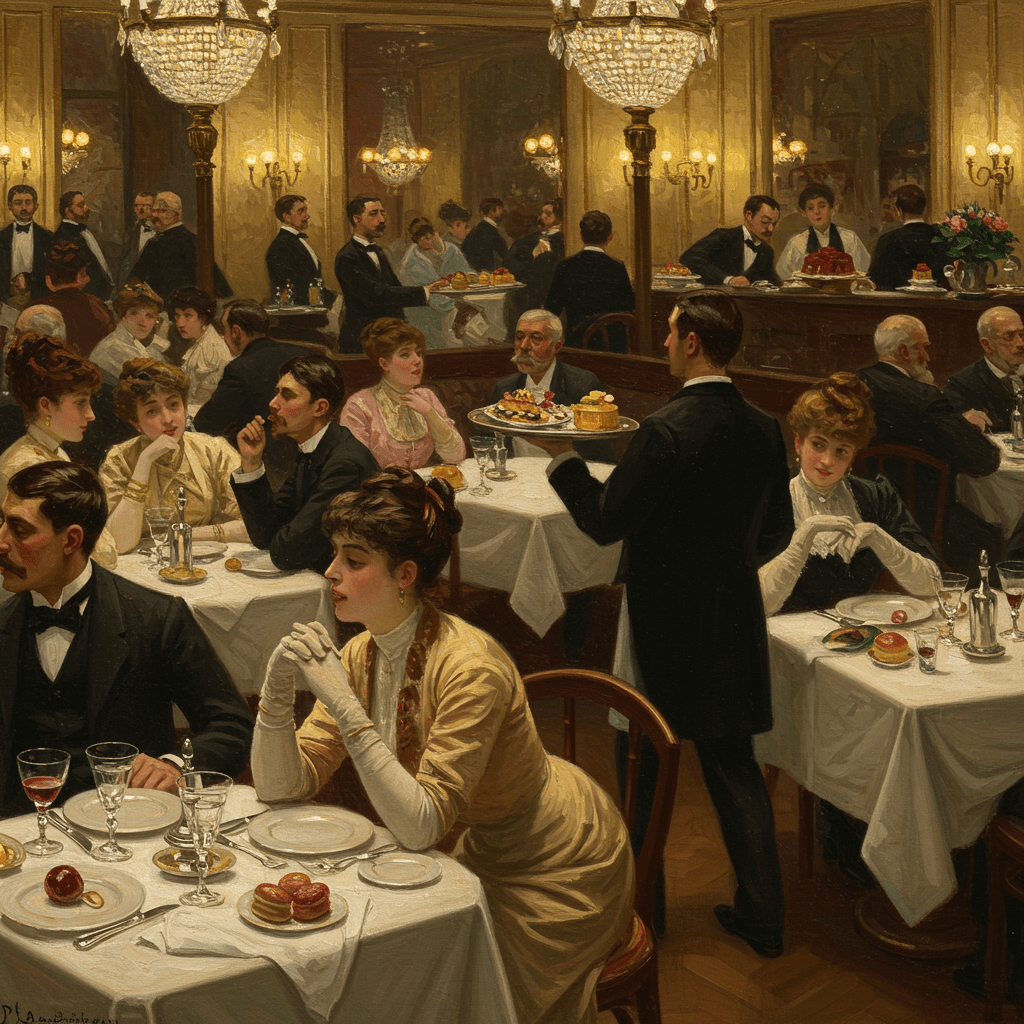

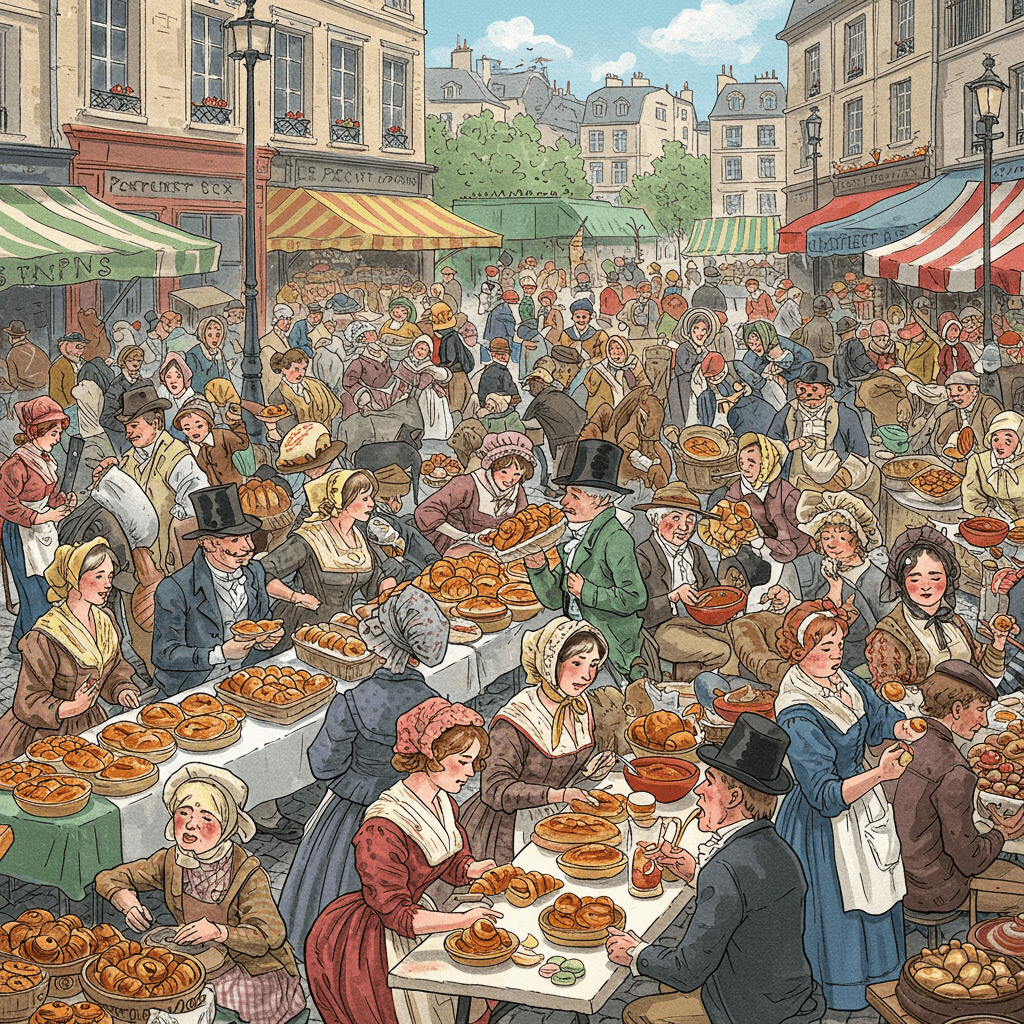

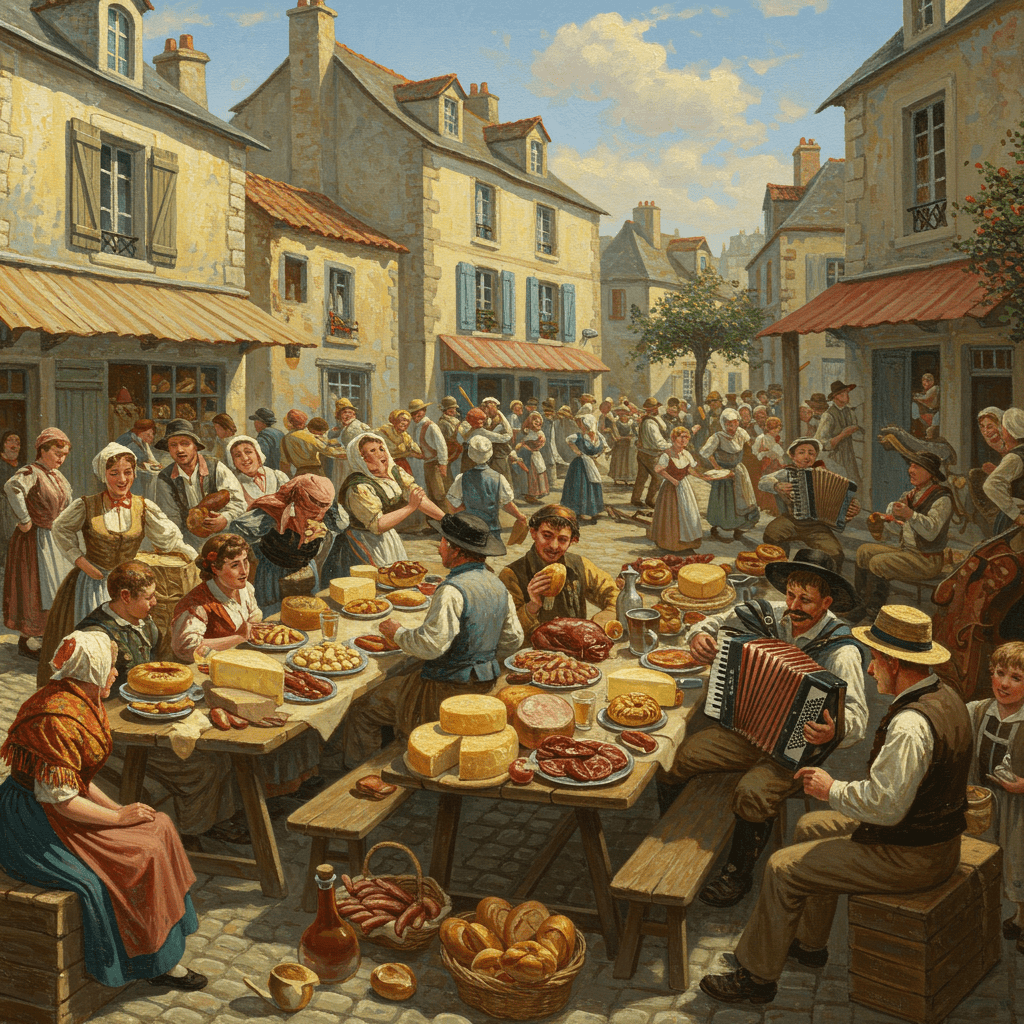

Mais la gastronomie festive ne se limitait pas aux seuls cercles royaux. Les marchés et les foires, lieux de rencontre et d’échange, étaient aussi l’occasion de célébrer les produits du terroir et les traditions culinaires locales. Imaginez l’animation des marchés de Lyon au XVIIIe siècle, où l’odeur alléchante des saucissons, des fromages, et des pains frais emplissait l’air. Chaque ville, chaque village, possédait ses propres spécialités, ses propres recettes transmises de génération en génération, ses propres festivals locaux où l’on célébrait les récoltes, les vendanges, ou la Saint-Jean.

Ces fêtes populaires, moins fastueuses que les banquets royaux, n’en étaient pas moins riches en émotions et en saveurs. Elles étaient le reflet de la vie quotidienne, de la simplicité et de la générosité des gens. Le partage de la nourriture était un acte social fondamental, un ciment qui unissait les communautés. Des jeux, des danses, des chants animaient ces rassemblements festifs, créant une ambiance joyeuse et conviviale qui célébrait la vie et l’abondance.

Les Fêtes Religieuses: Un Mélange de Piété et de Gourmandise

Le calendrier religieux, jalonné de fêtes et de célébrations, offrait également l’occasion de savourer des mets spécifiques et de participer à des festins communautaires. La période du Carême, avec ses restrictions alimentaires, était suivie par la Pentecôte, une période de réjouissances qui marquait le retour de l’abondance. Les pâtisseries, les œufs, et les viandes étaient alors omniprésents, marquant le triomphe de la vie sur la mortification.

La fête de Noël, avec sa tradition de la bûche de Noël, et l’Épiphanie, avec sa galette des rois, étaient des moments privilégiés de partage familial et de convivialité. Ces festivités religieuses, souvent accompagnées de processions et de cérémonies, étaient imprégnées de symboles et de traditions culinaires, reflétant la foi et la culture des populations. Le repas, loin d’être un simple acte physique, était devenu un acte symbolique qui transcendait le quotidien.

Le Goût de l’Histoire: Un Héritage Précieux

Des banquets royaux aux fêtes populaires, en passant par les célébrations religieuses, les festivals gastronomiques ont toujours joué un rôle essentiel dans la vie des sociétés françaises. Ils sont le reflet de l’histoire, de la culture, et des traditions culinaires d’une nation. Ces moments de partage et de convivialité, où le goût se mêle à l’histoire, nous laissent un héritage précieux, une tradition culinaire riche et variée qui continue d’inspirer et de réjouir les générations futures. Les saveurs du passé, comme les fantômes des convives d’antan, continuent d’habiter les tables françaises, nous rappelant l’importance de ces moments de partage et de célébration.

Plus qu’un simple repas, la gastronomie festive est une expérience sensorielle et émotionnelle qui relie le passé au présent. Elle est un témoignage tangible de notre histoire, une ode à la vie, à la convivialité, et à la richesse inestimable des traditions culinaires françaises. Chaque bouchée, chaque gorgée, nous transporte à travers les siècles, nous faisant ressentir l’écho des fêtes passées, le murmure des générations disparues.