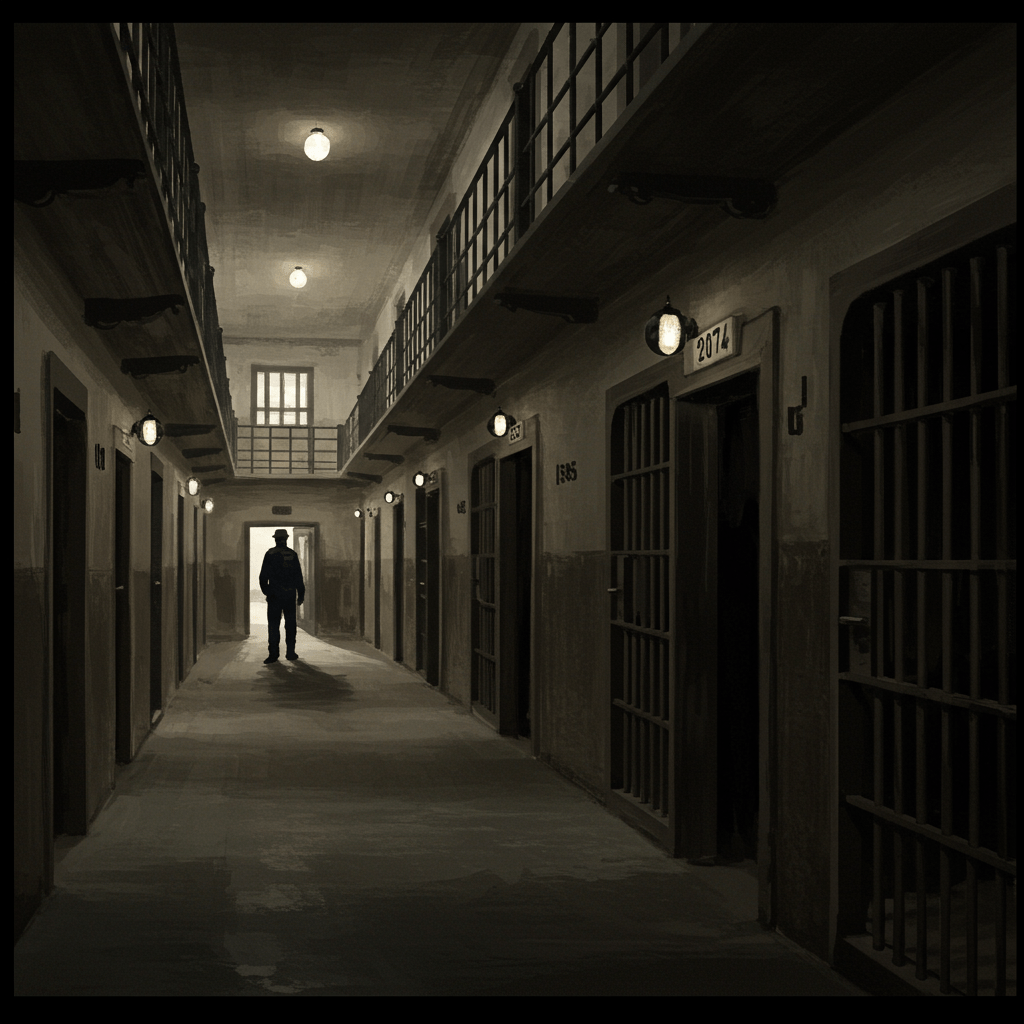

L’air chaud et lourd de Cayenne pesait sur les épaules des condamnés, un poids aussi implacable que les chaînes qui entravaient leurs chevilles. Le soleil, implacable juge, projetait des ombres allongées et menaçantes sur les murs crépis de blanc du bagne, murs qui semblaient absorber la souffrance humaine comme une éponge avide. Des cris rauques, étouffés par la distance, parvenaient parfois jusqu’aux oreilles des gardiens, des râles qui témoignaient de la dure réalité de la vie carcérale dans cette colonie pénale perdue au cœur de la jungle amazonienne. L’odeur âcre de la sueur, de la maladie et de la décomposition flottait dans l’atmosphère, un parfum pestilentiel qui imprégnait tout et tous.

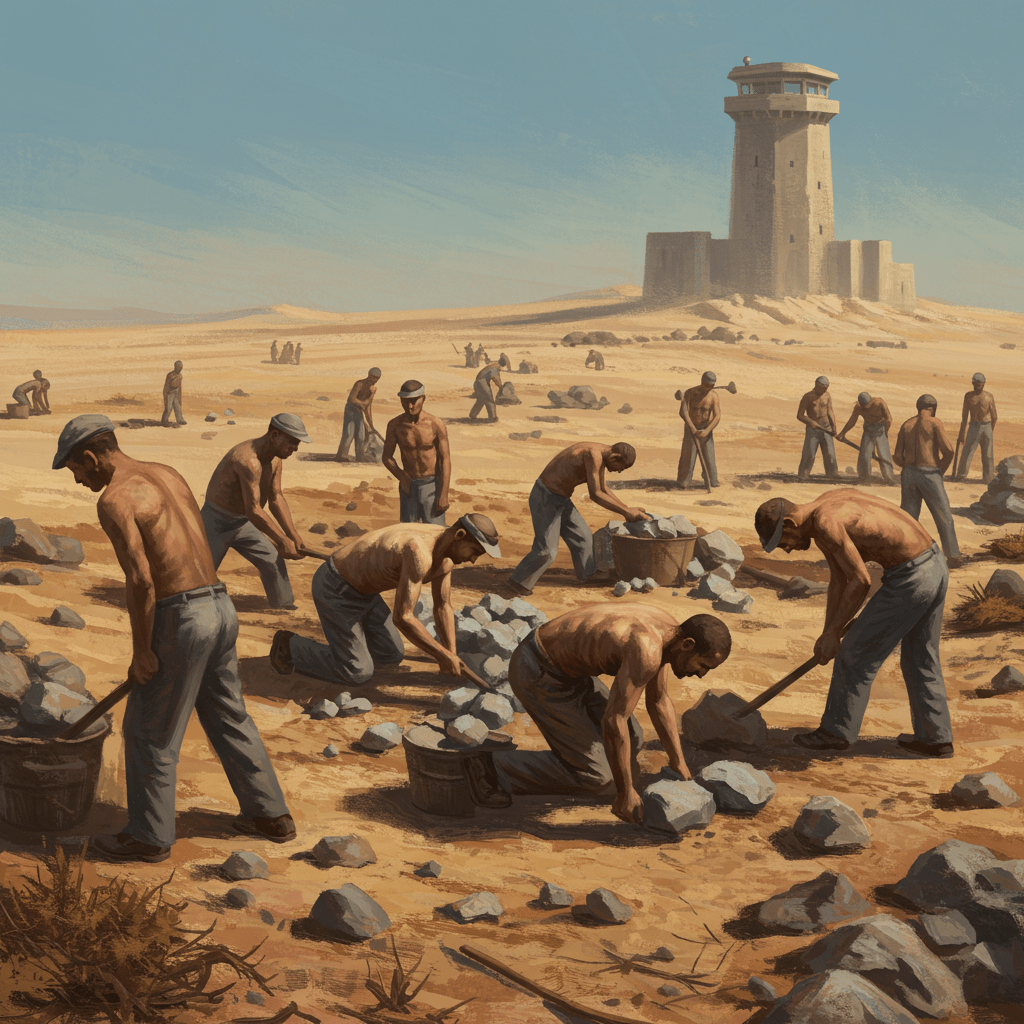

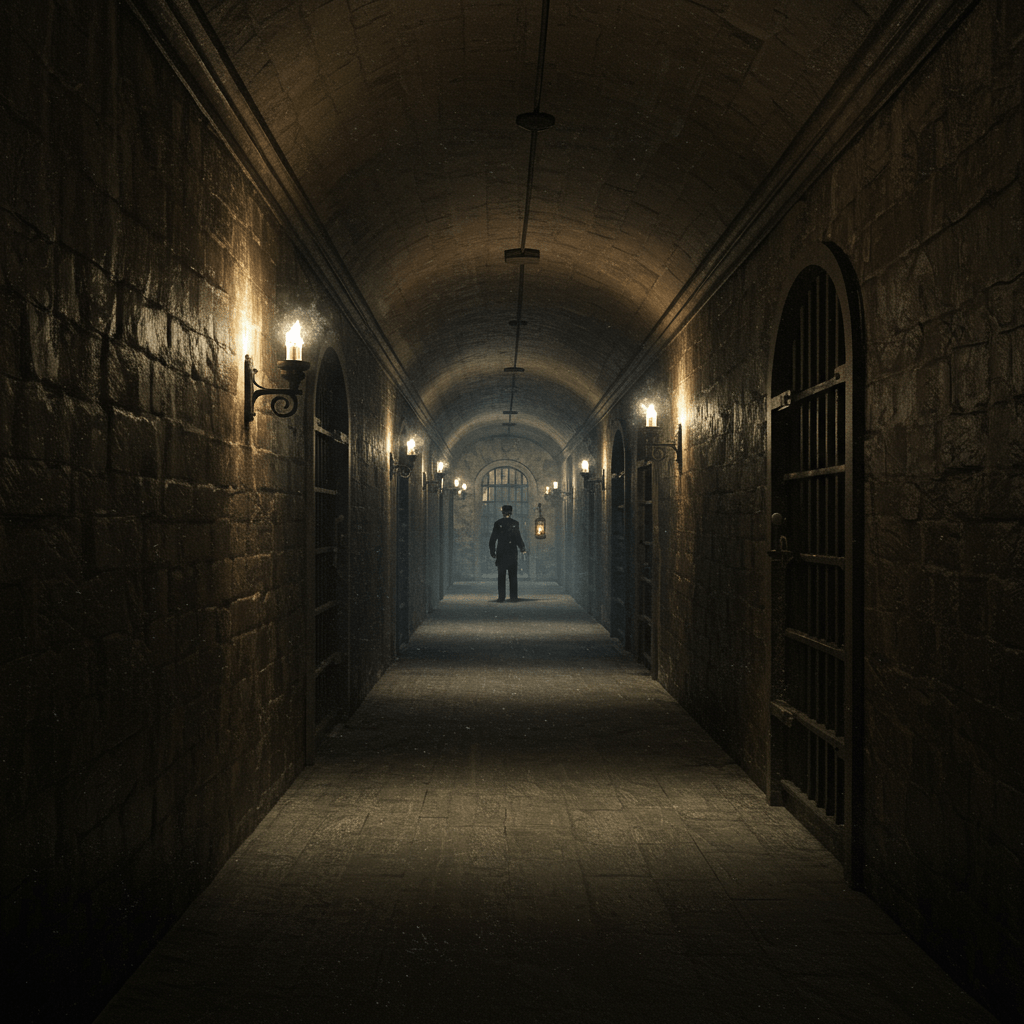

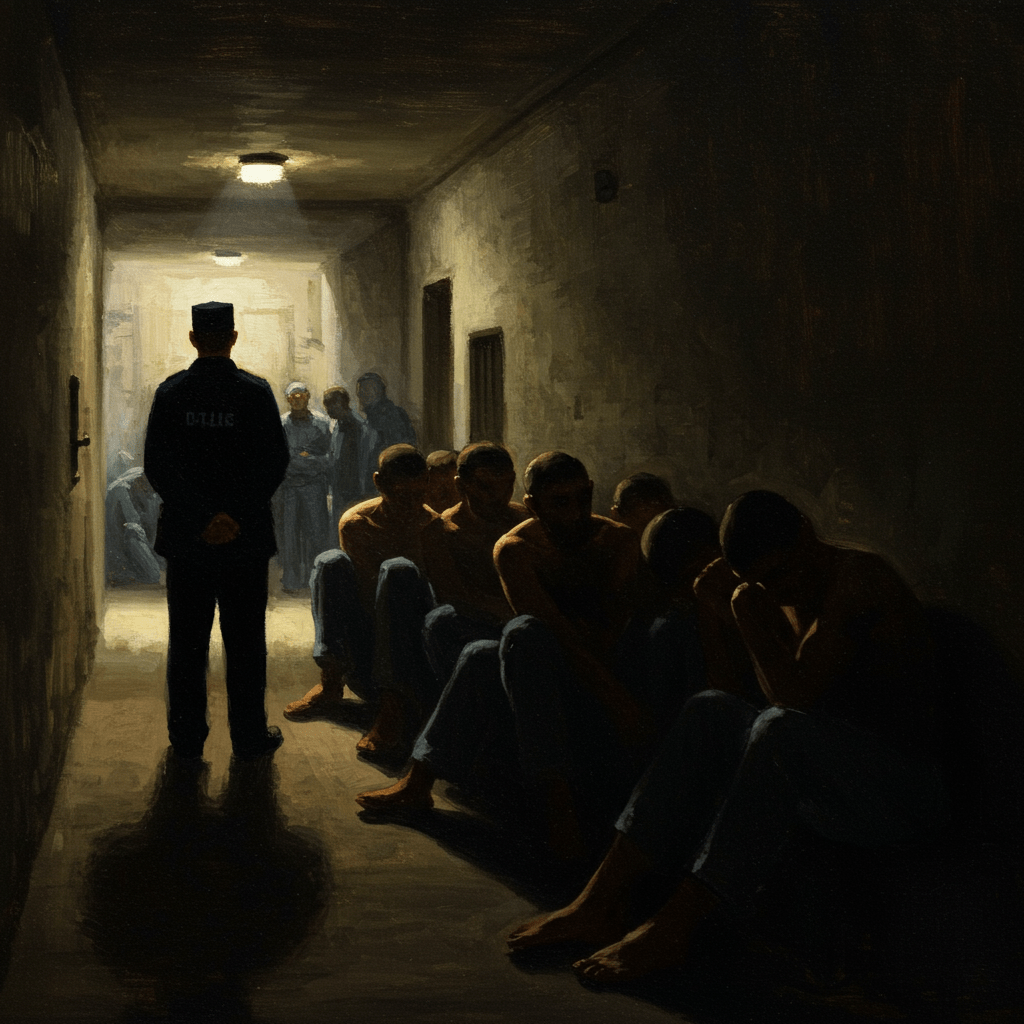

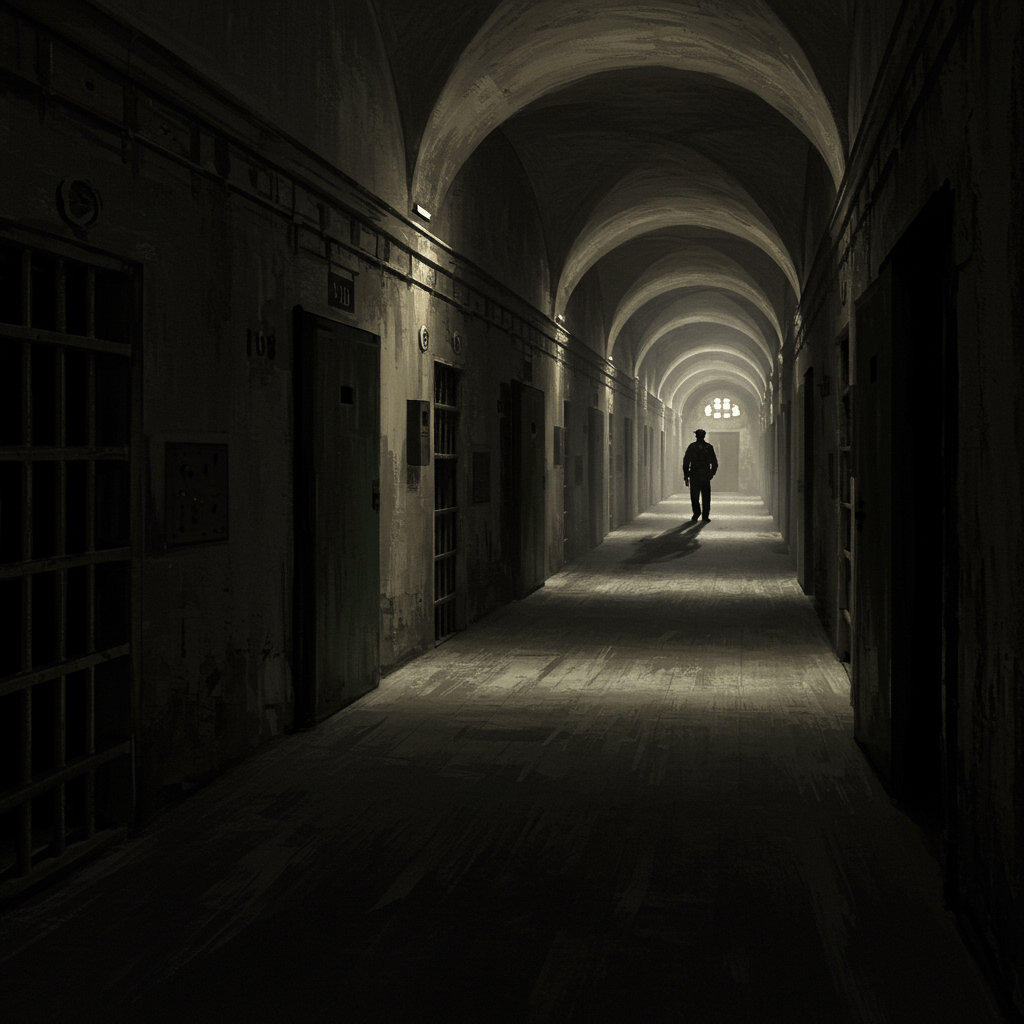

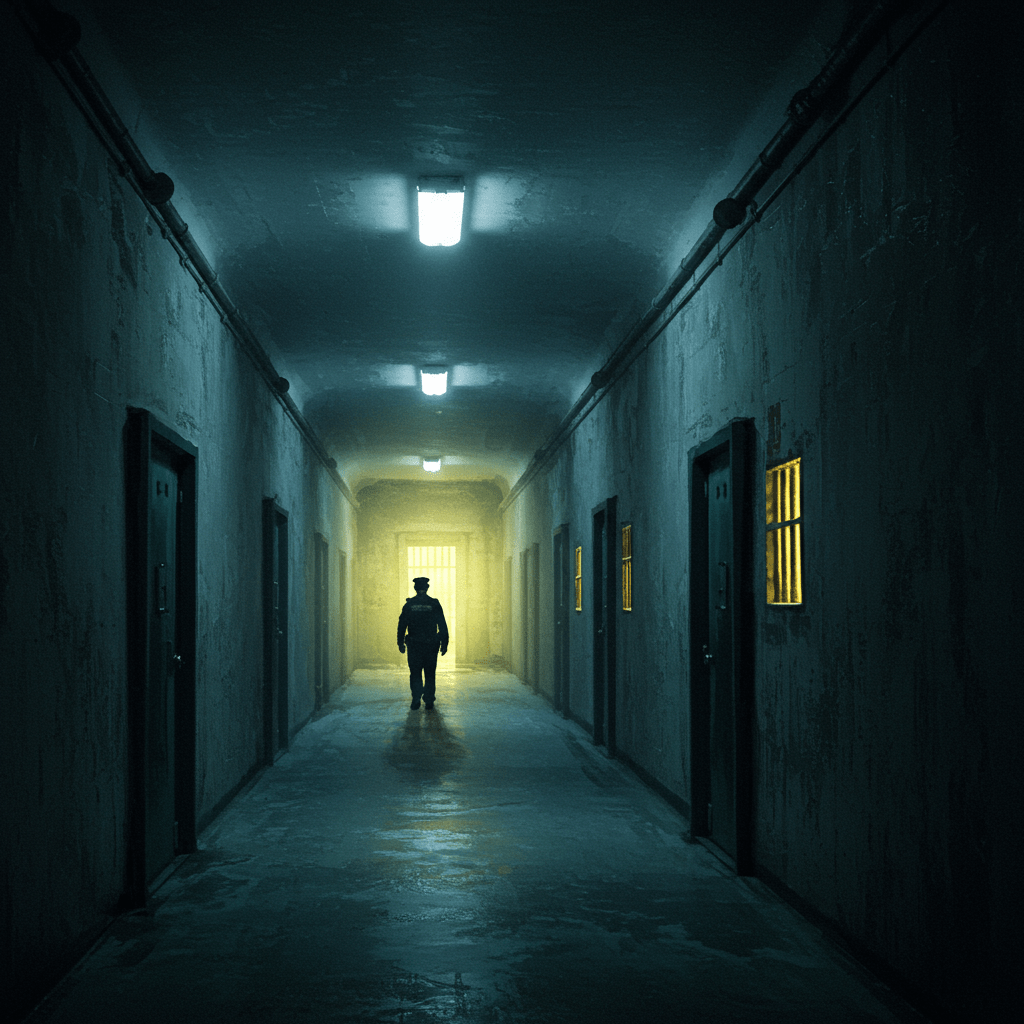

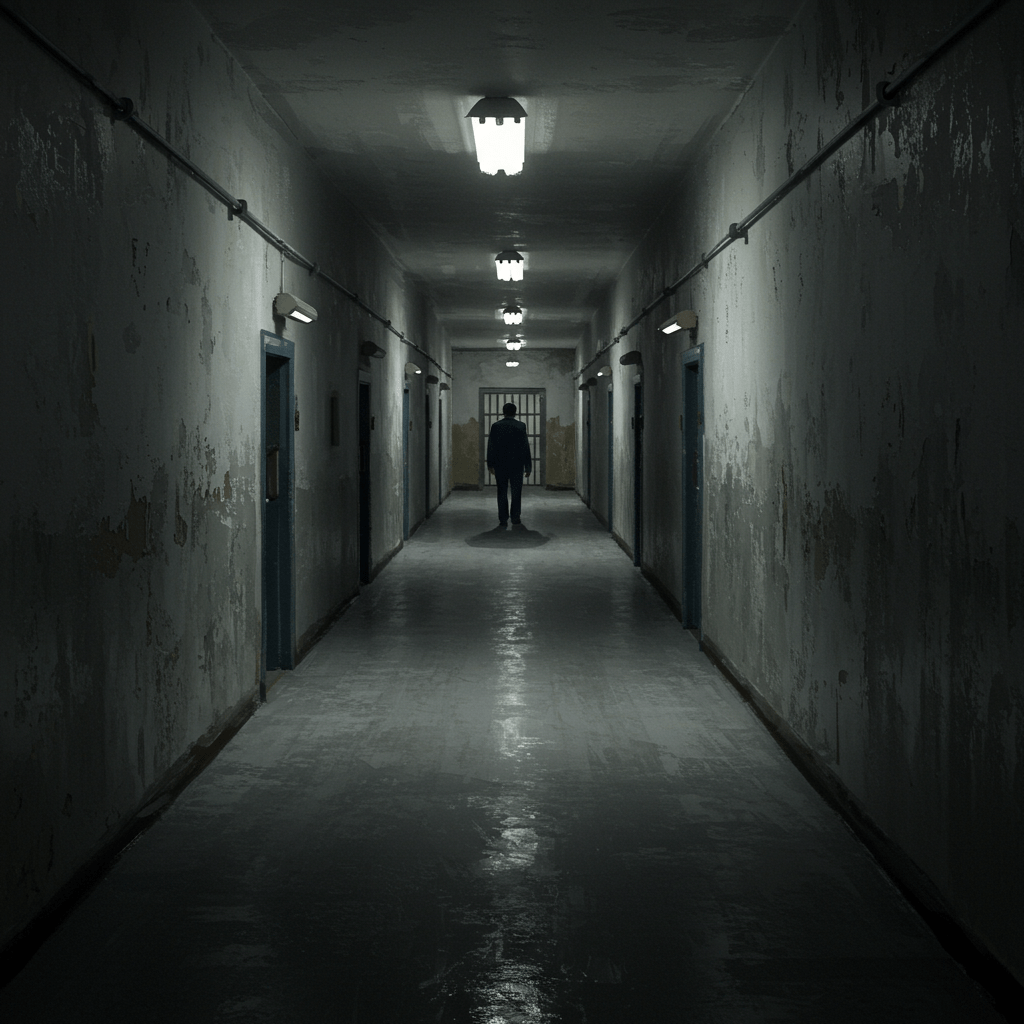

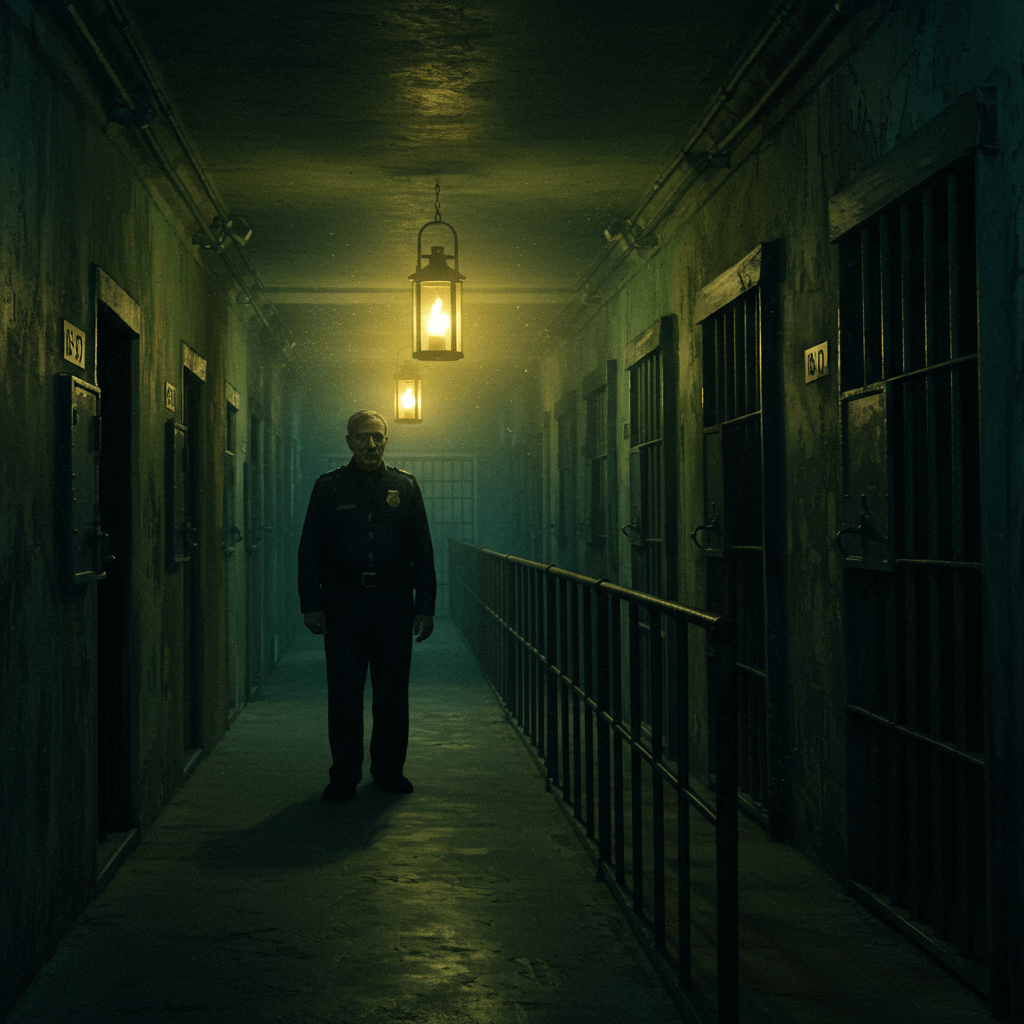

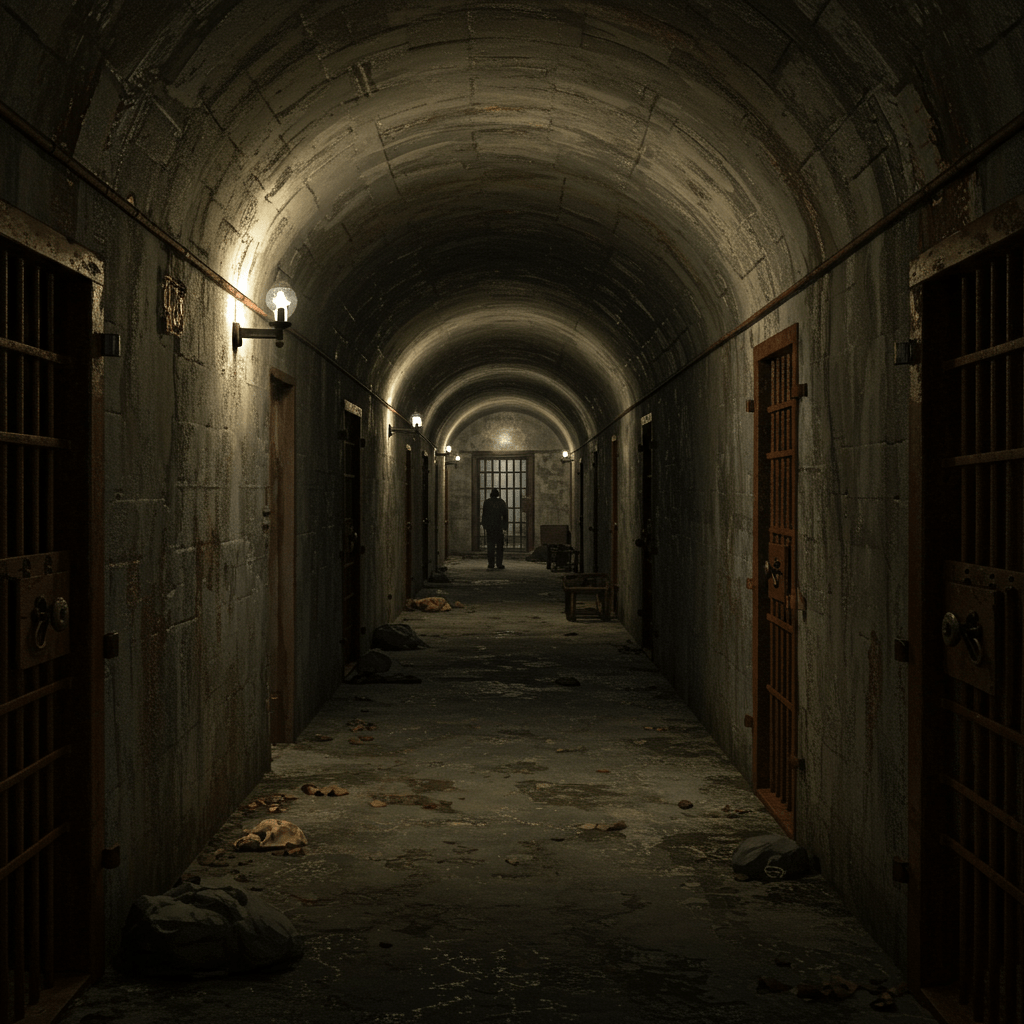

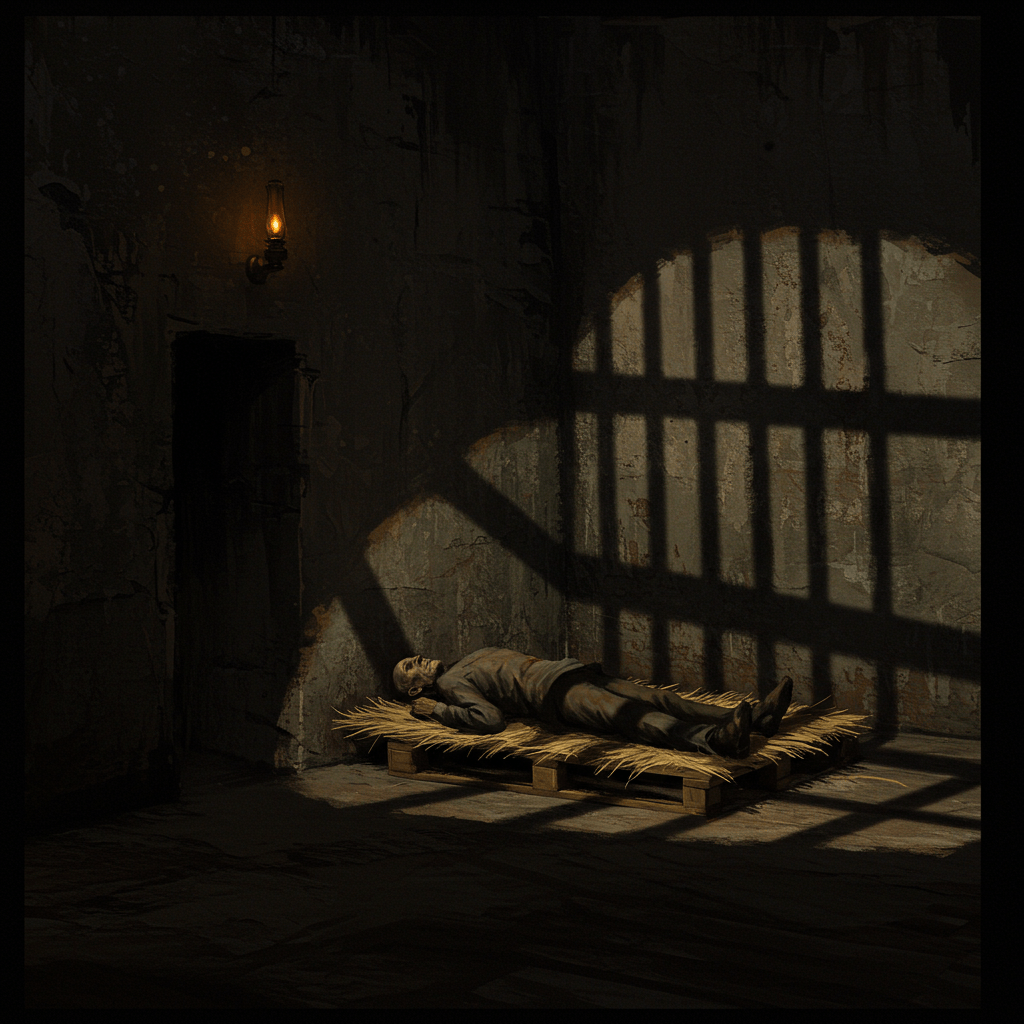

Le système de surveillance était aussi complexe que cruel. Des sentinelles, armées jusqu’aux dents, patrouillaient sans relâche le long des murs, leurs pas résonnant comme un écho funeste dans le silence oppressant du bagne. Des tours de guet, dressées comme des sentinelles de pierre, dominaient l’enceinte, leurs fenêtres étroites scrutant le moindre mouvement suspect. Chaque condamné était un numéro, une menace potentielle à neutraliser, un corps à surveiller sans relâche. La moindre infraction, aussi insignifiante soit-elle, était punie avec une sévérité implacable, renforçant la terreur et le désespoir qui régnaient en maître.

La Routine de l’Enfer

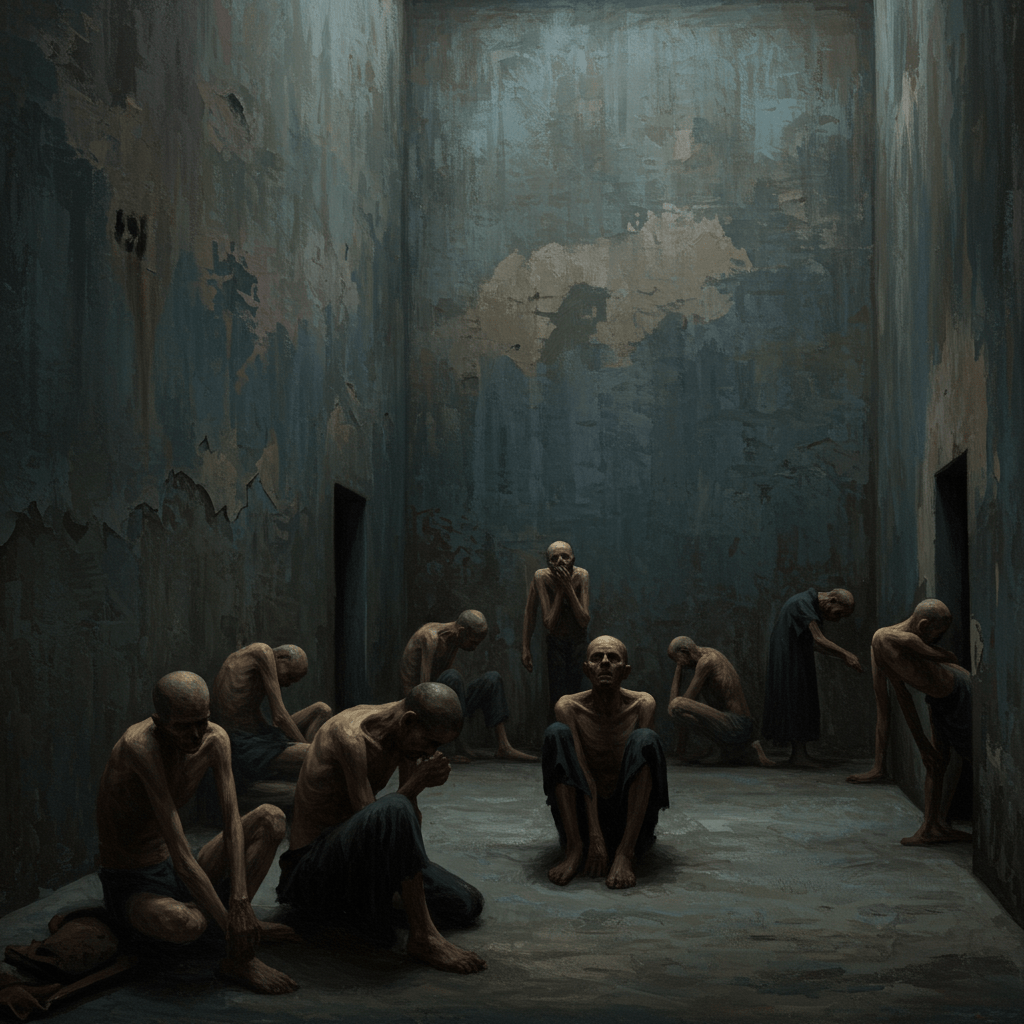

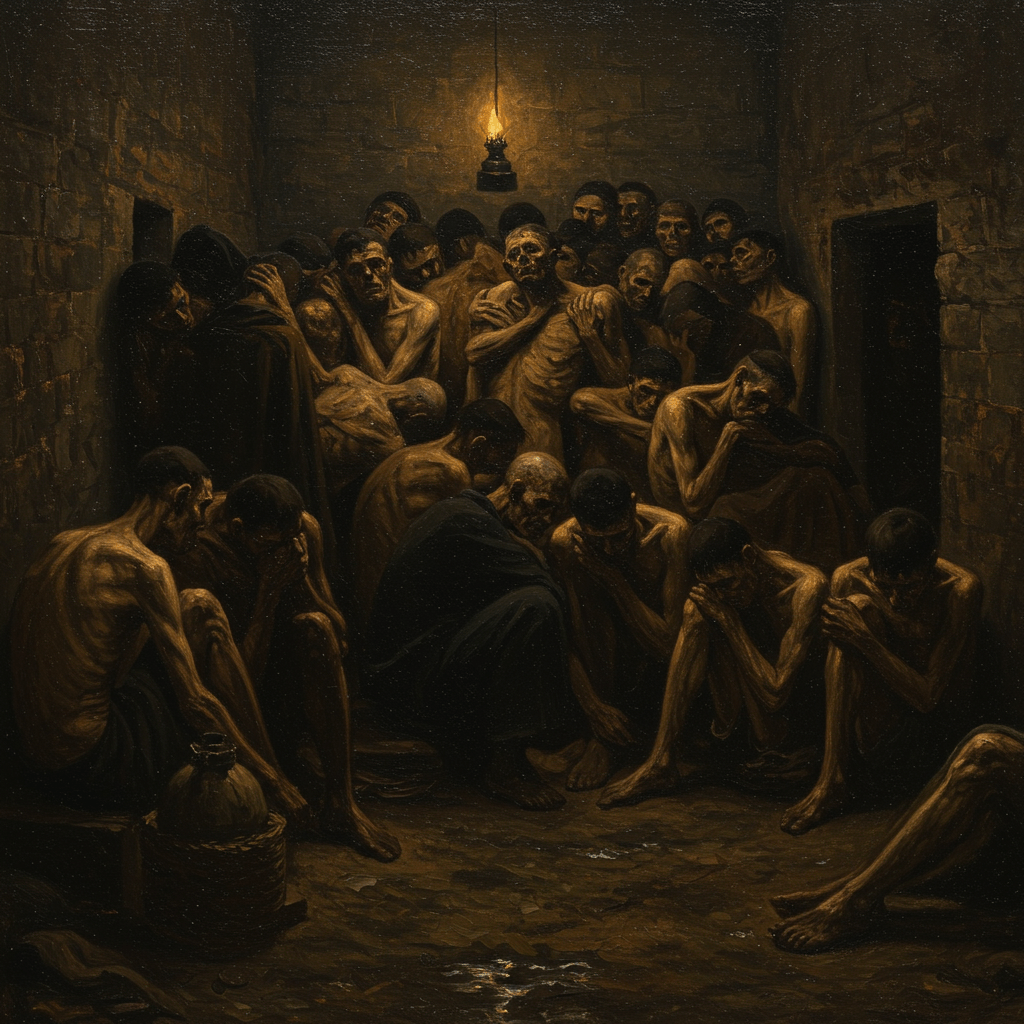

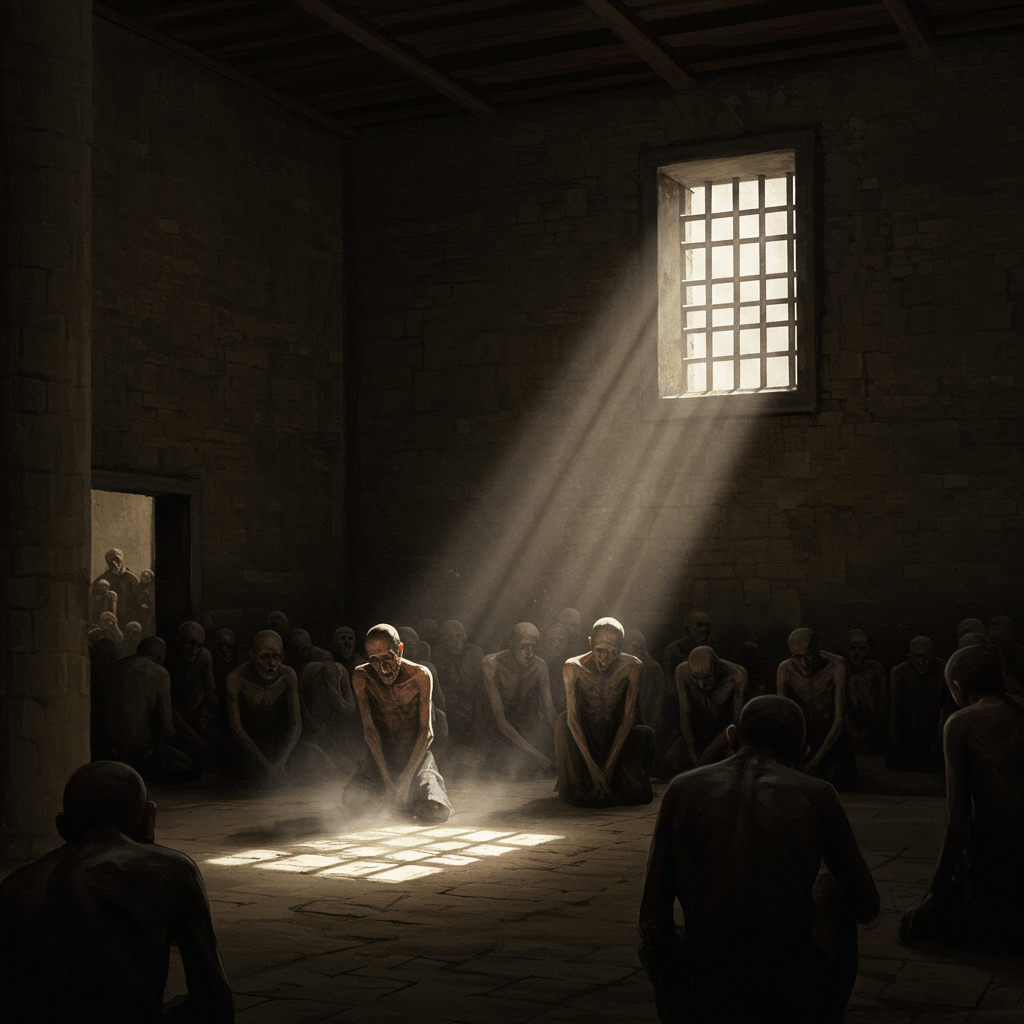

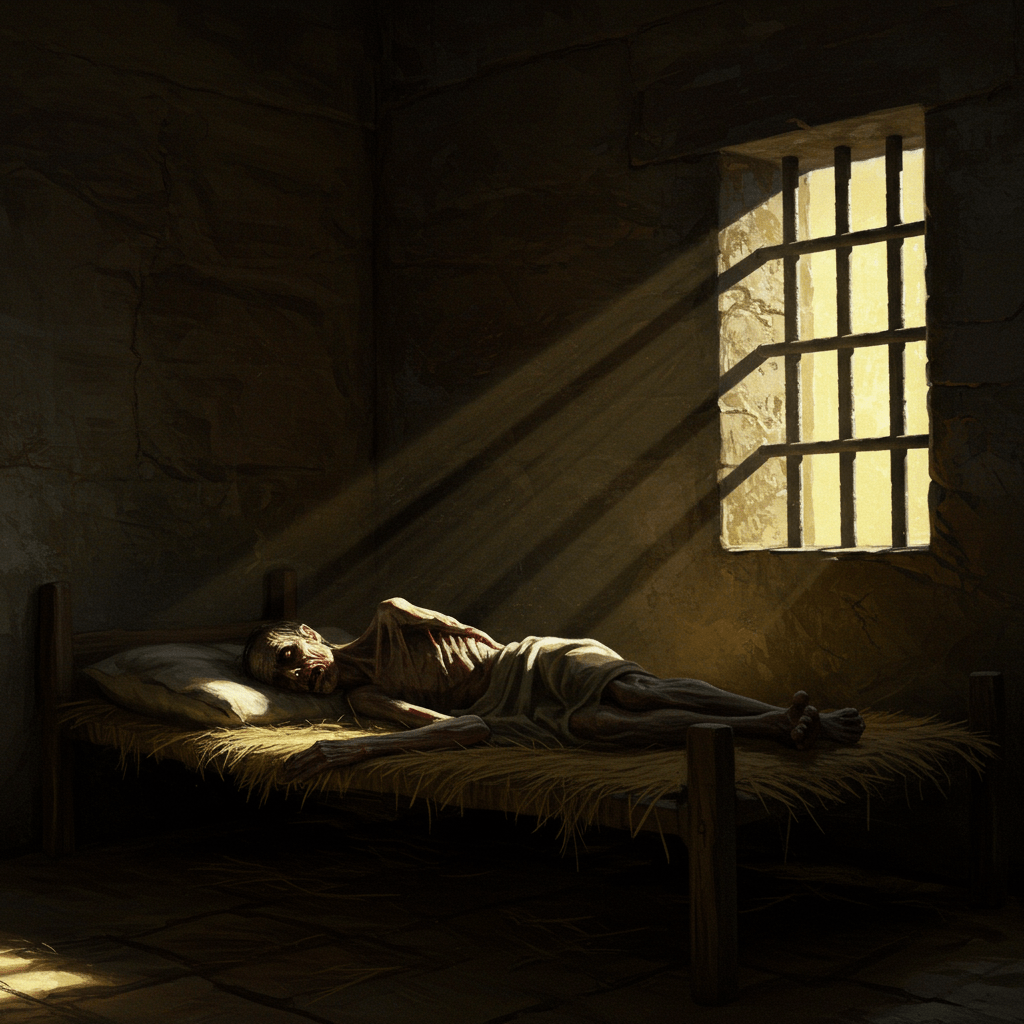

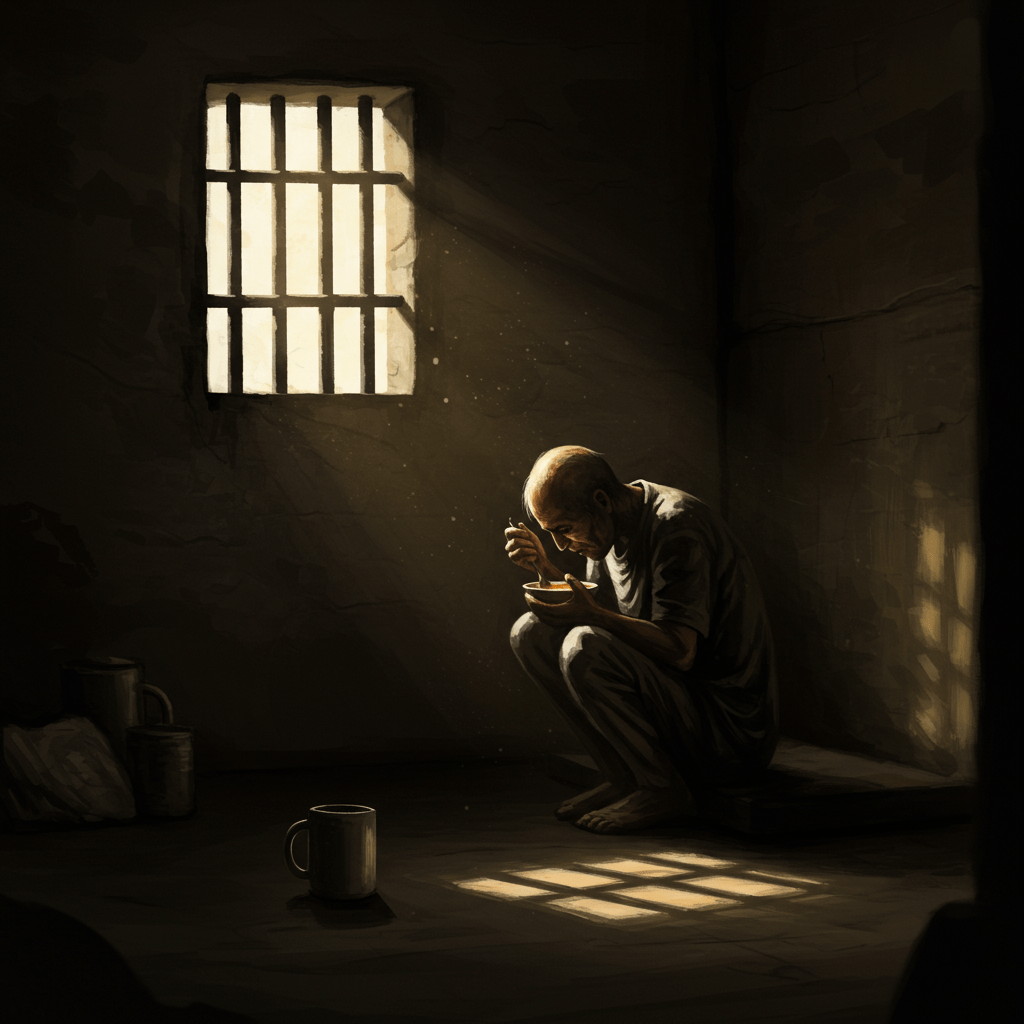

Le lever du soleil annonçait le début d’une journée rythmée par le travail forcé et la privation. Les condamnés, épuisés et affamés, étaient rassemblés pour des corvées épuisantes, sous le regard implacable des surveillants. La construction des routes, l’exploitation des mines, le travail dans les champs, toutes ces tâches étaient autant de supplices infligés à des hommes brisés, réduits à l’état d’esclaves. La nourriture, maigre et avariée, était distribuée avec parcimonie, alimentant la faim chronique qui rongeait les corps et les âmes. Le soir, la fatigue et le désespoir étaient les seuls compagnons des prisonniers, tandis que la nuit, les cauchemars venaient hanter leurs lits de fortune.

La Surveillance Implacable

L’omniprésence des surveillants était une constante source d’angoisse. Ces hommes, souvent issus des rangs des plus cruels et des plus sans cœur, exerçaient leur pouvoir avec une sauvagerie inouïe. Chaque geste, chaque regard, chaque mot était scruté, interprété, et sanctionné à la moindre suspicion d’insubordination. Les châtiments corporels étaient monnaie courante, infligés avec une brutalité qui défiait l’imagination. Fléaux, coups de fouet, et isolement cellulaire étaient autant de moyens pour briser la volonté des prisonniers, pour les réduire à l’obéissance la plus complète. La surveillance était totale, une cage invisible qui emprisonnait corps et âme.

L’Espérance Perdue

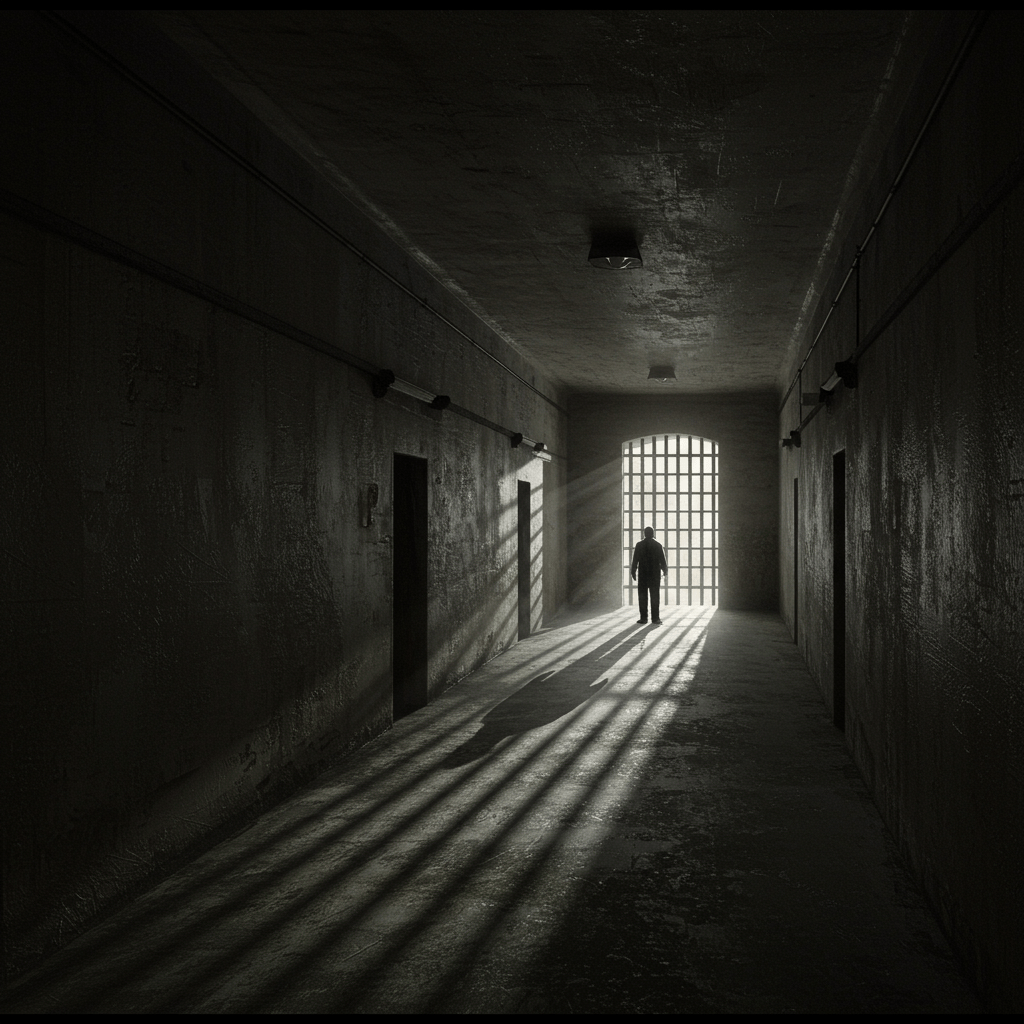

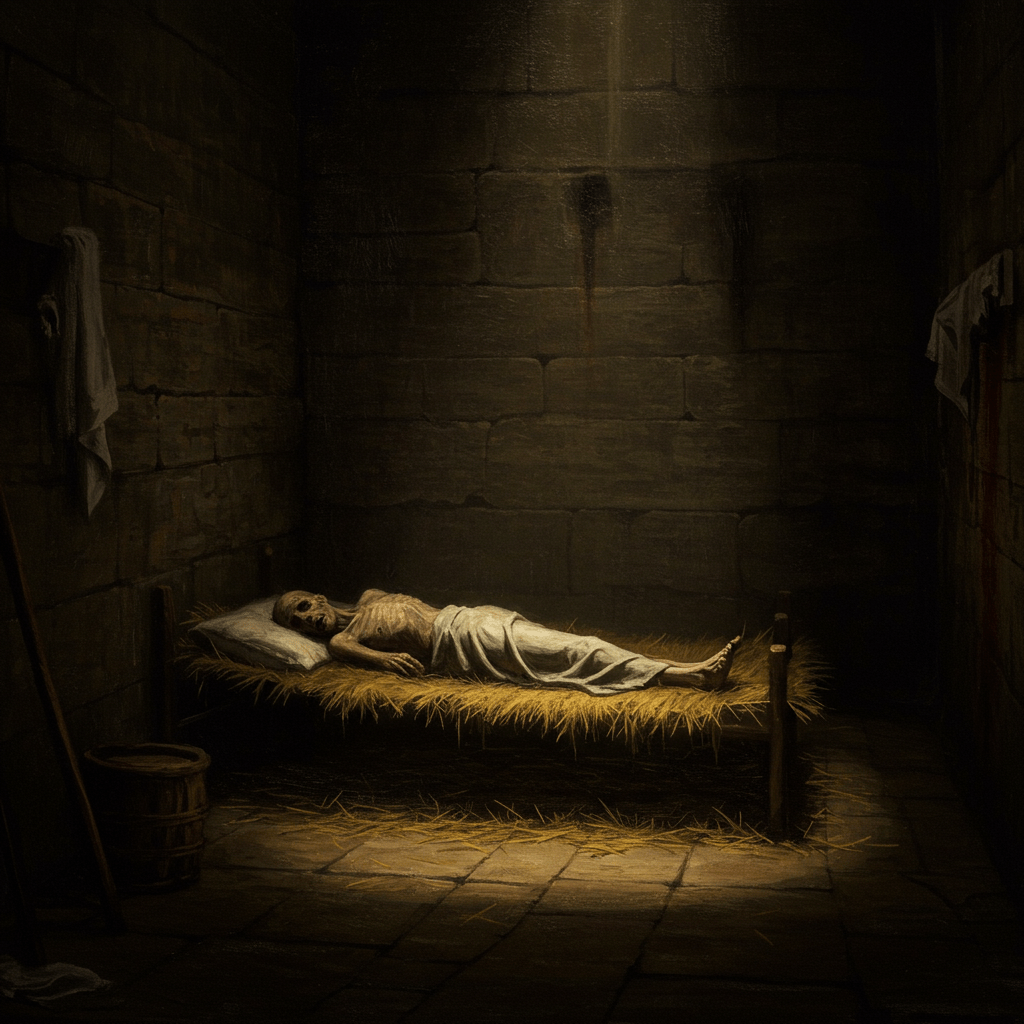

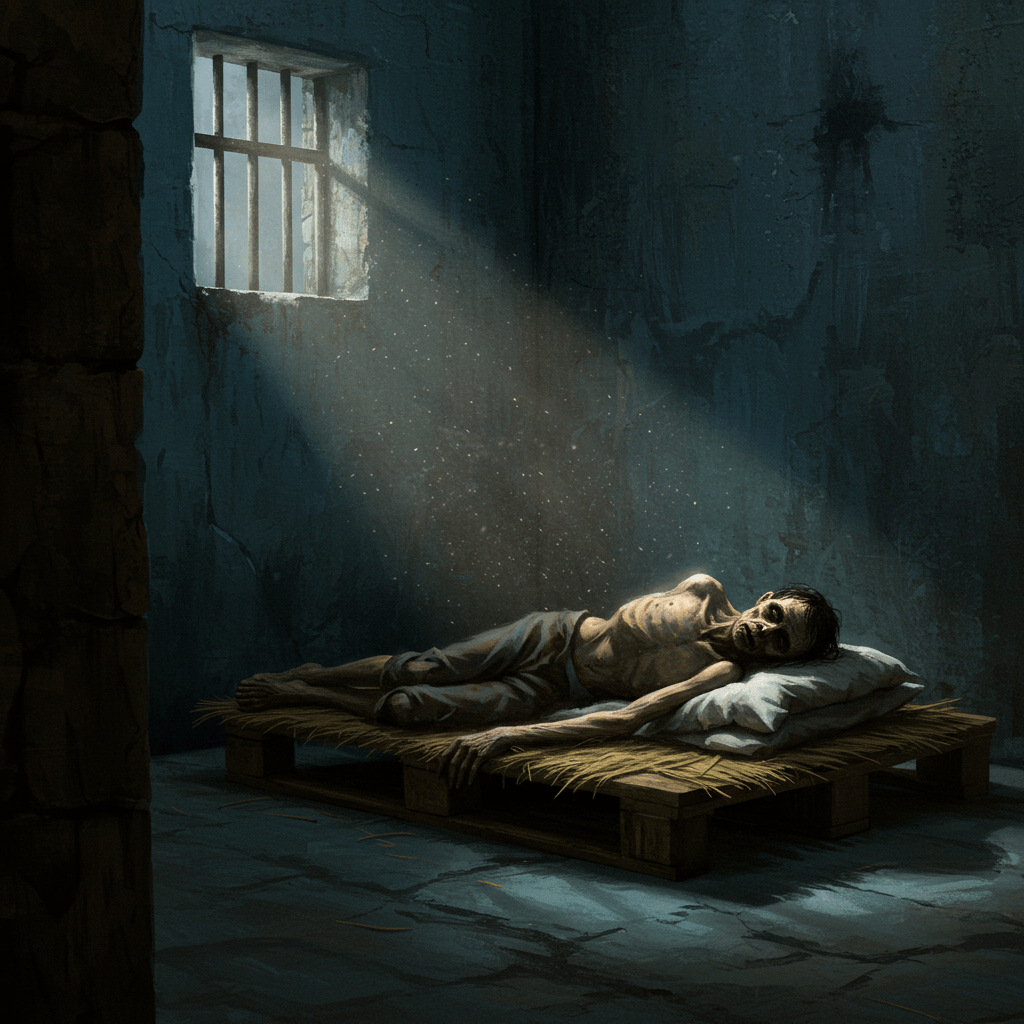

L’espoir de libération était un mirage, une illusion qui entretenait la flamme de la rébellion dans le cœur de certains condamnés. Mais au fil des années, le désespoir gagnait du terrain, étouffant cette flamme fragile. La plupart des hommes finissaient par se résigner à leur sort, acceptant leur destin de parias, condamnés à mourir dans l’oubli et la souffrance. Quelques-uns, toutefois, gardaient en eux une étincelle de révolte, une volonté de survie qui leur permettait de résister à la cruauté de leur environnement. Ils chérissaient en secret le souvenir de leurs familles, de leurs vies d’avant, une vie qui semblait désormais aussi lointaine qu’une étoile filante.

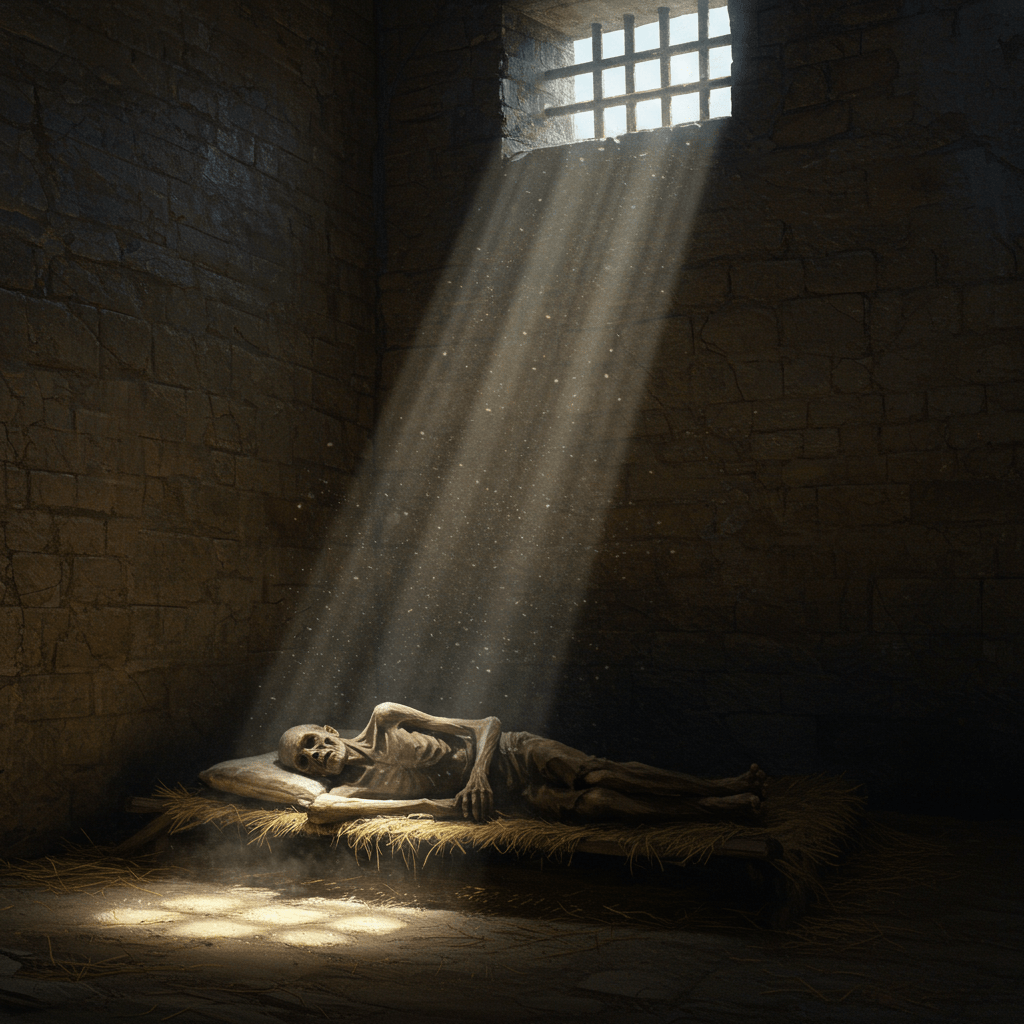

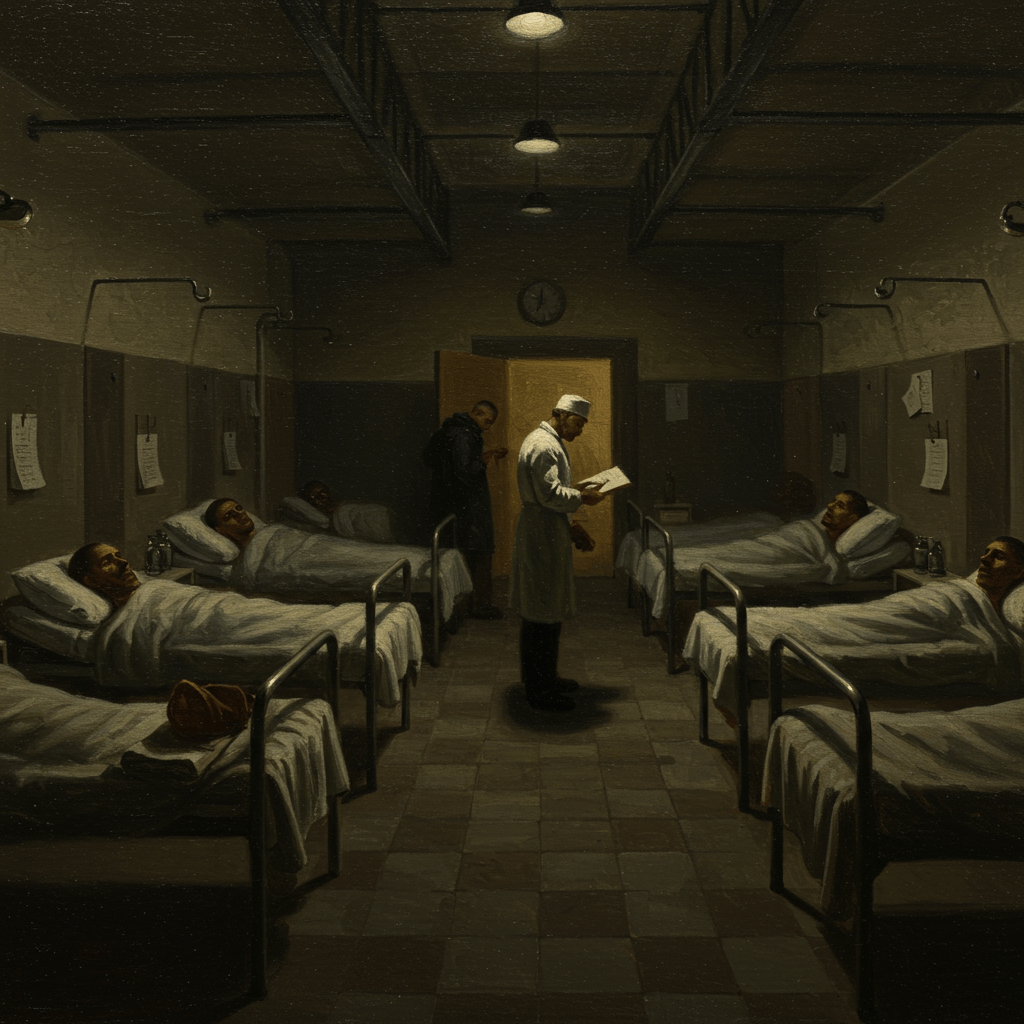

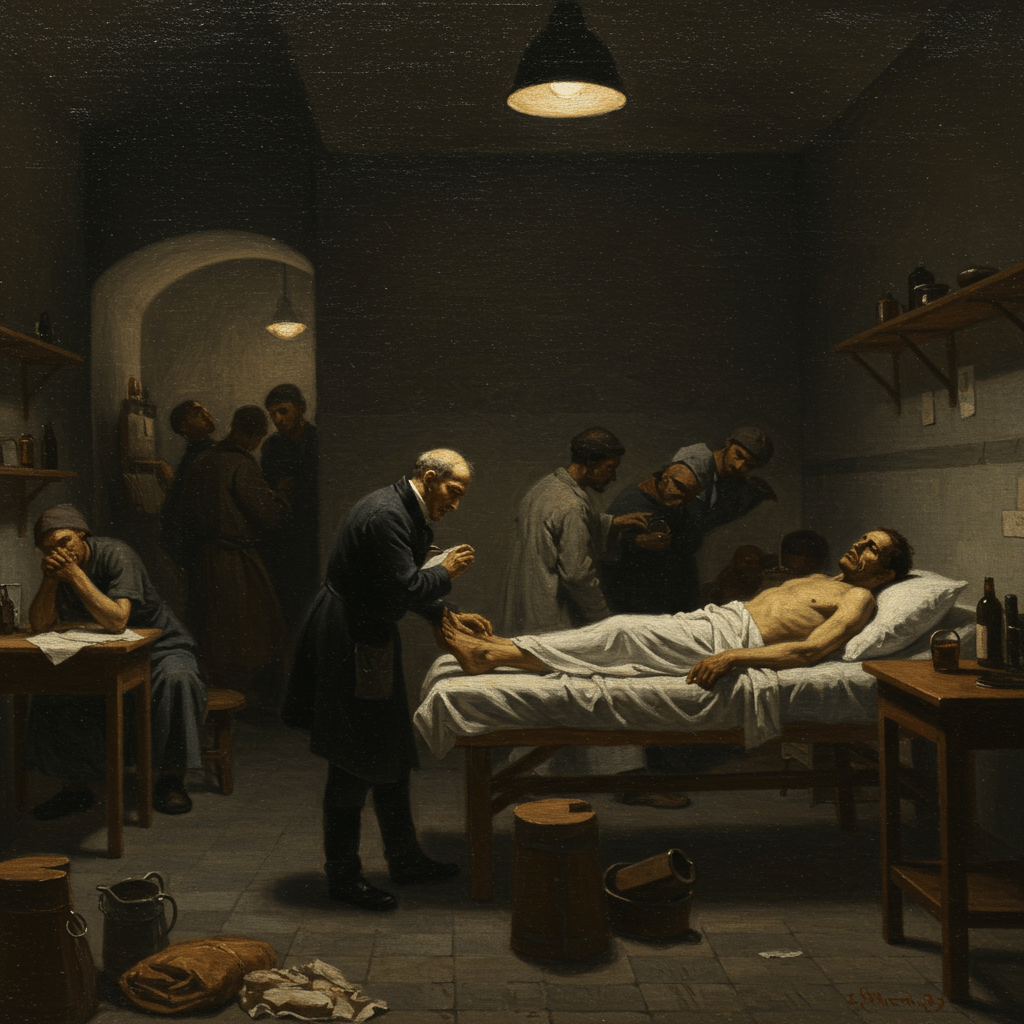

La Mort dans l’Âme

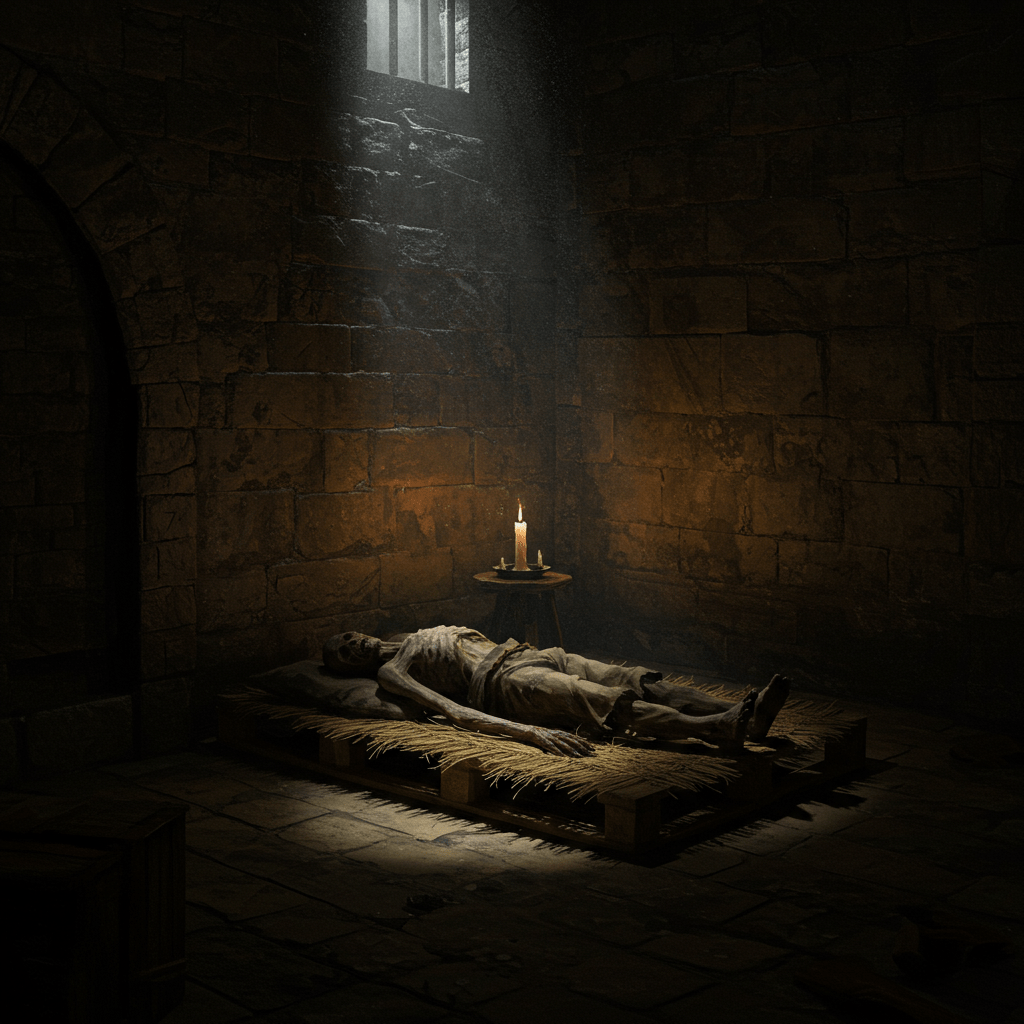

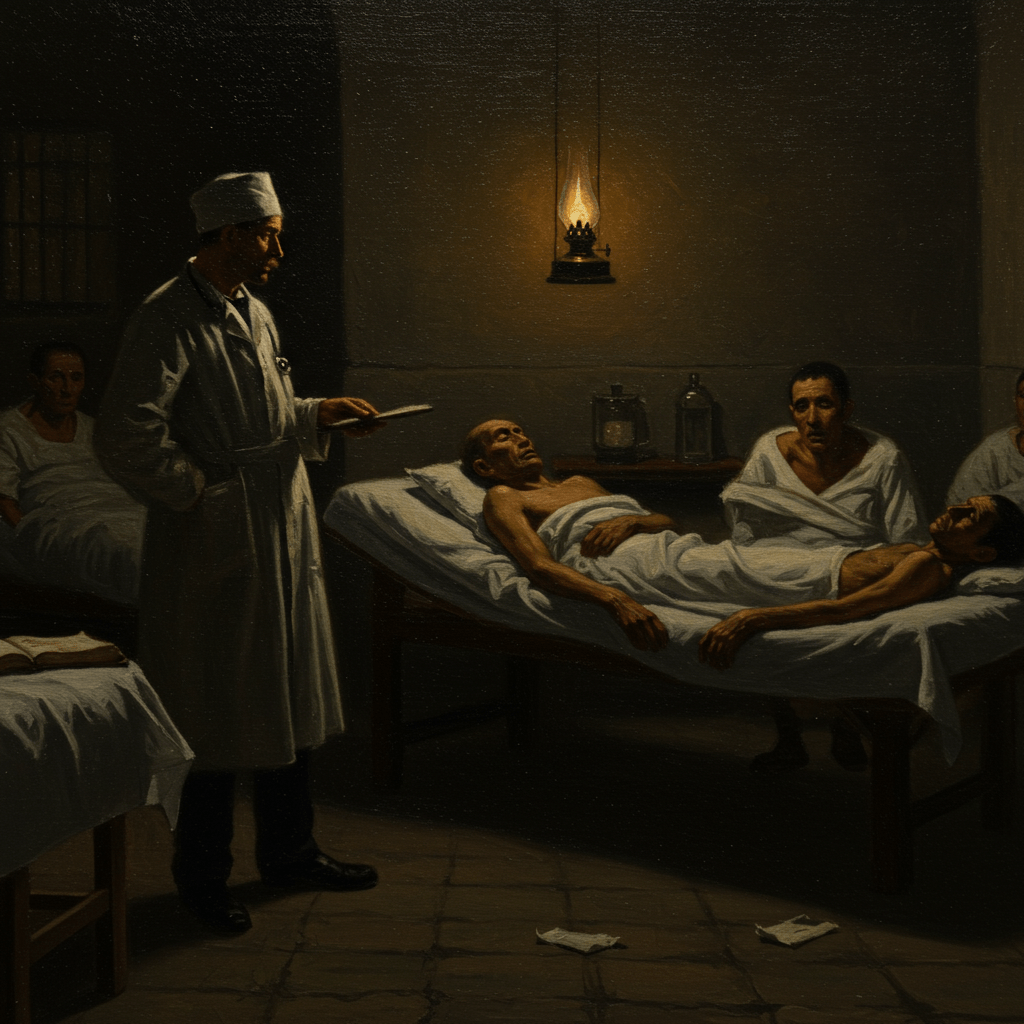

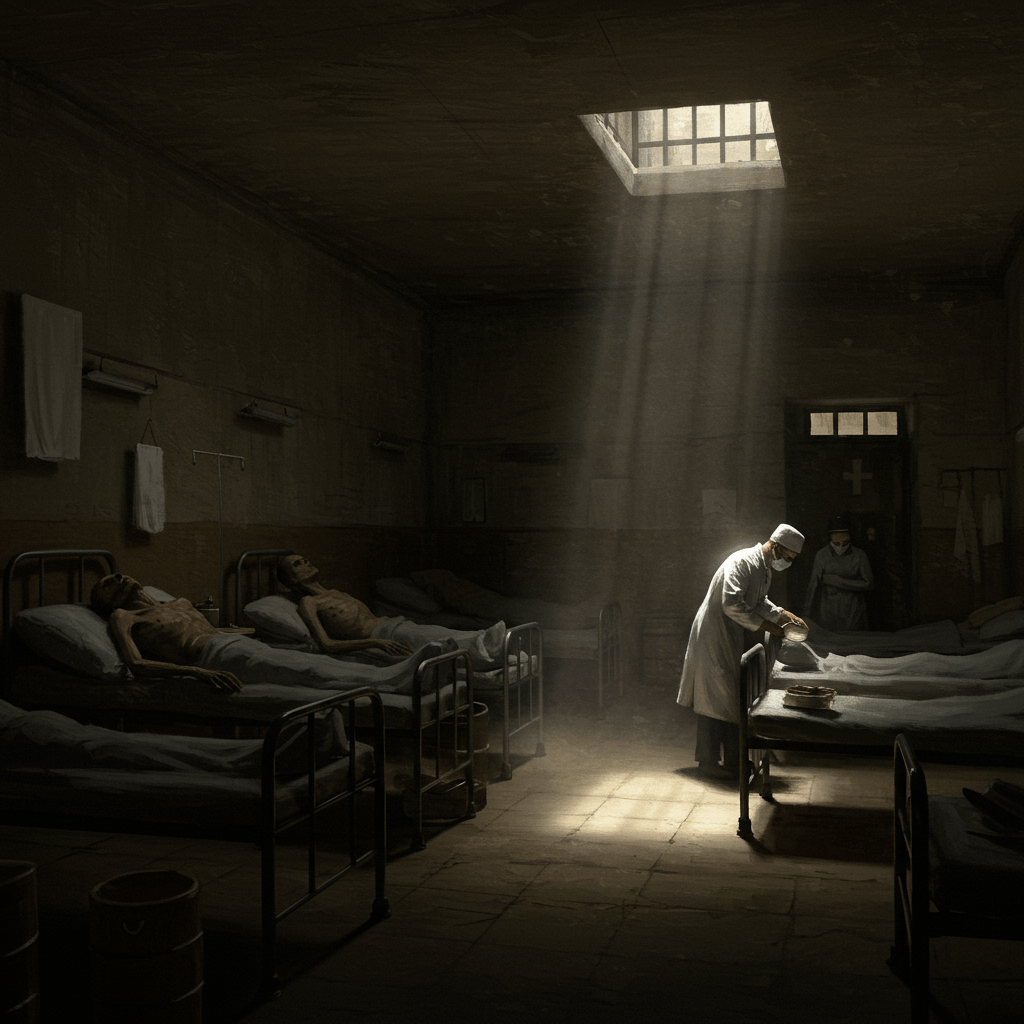

La maladie et la famine étaient les plus fidèles compagnons des condamnés. La dysenterie, le paludisme, et le scorbut décimèrent les rangs des prisonniers, fauchant des vies comme des épis mûrs. Les corps affaiblis succombaient à la maladie, tombant comme des mouches dans la poussière. La mort, omniprésente, était un spectre permanent qui hantait les allées du bagne, un rappel brutal de la fragilité de la vie et de l’inhumanité de l’homme.

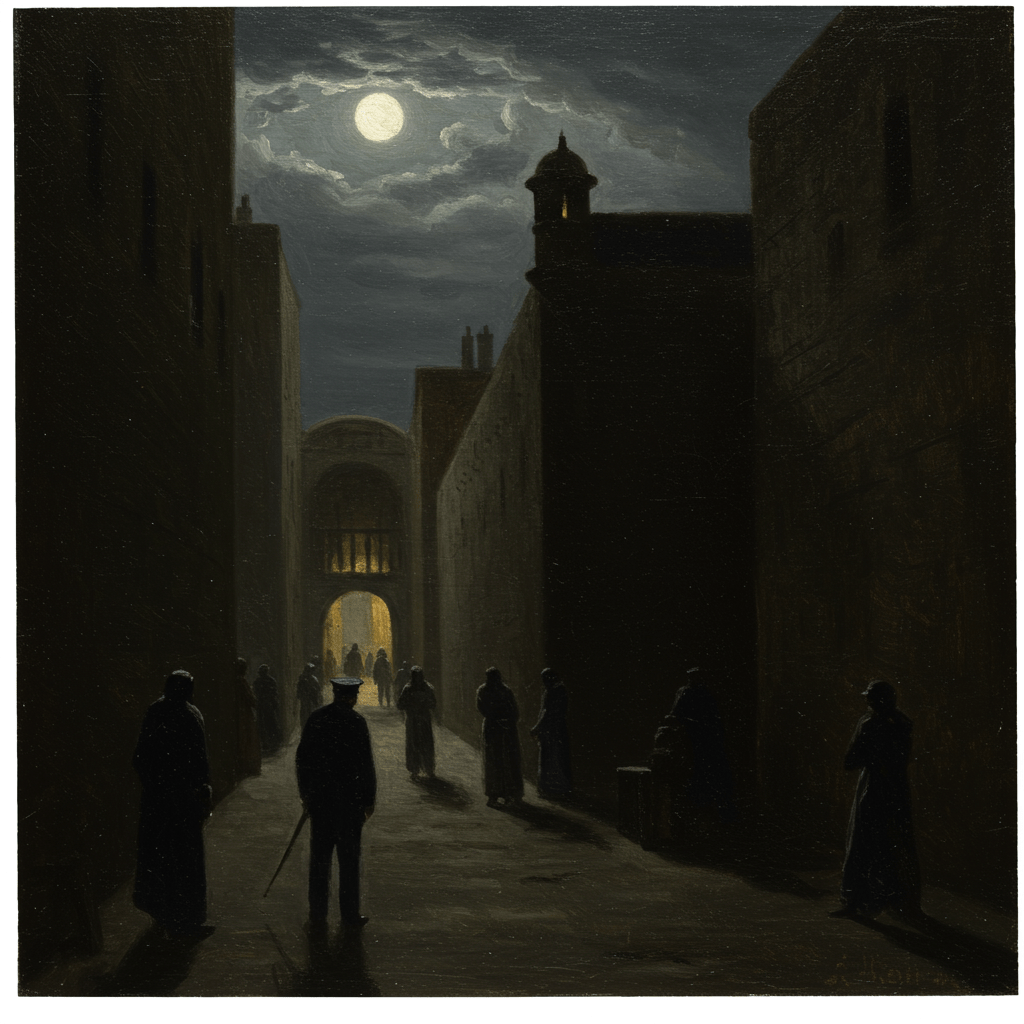

Le soleil couchant projetait de longues ombres sur les murs du bagne, laissant planer un sentiment de solitude et de désespoir. Le silence, rompu seulement par le souffle rauque des condamnés, semblait amplifier la souffrance et la brutalité de ce lieu maudit. Le bagne, un enfer terrestre où l’espoir et la dignité étaient écrasés sous le poids de la surveillance et de la cruauté, une tache sombre dans l’histoire de la colonisation française.