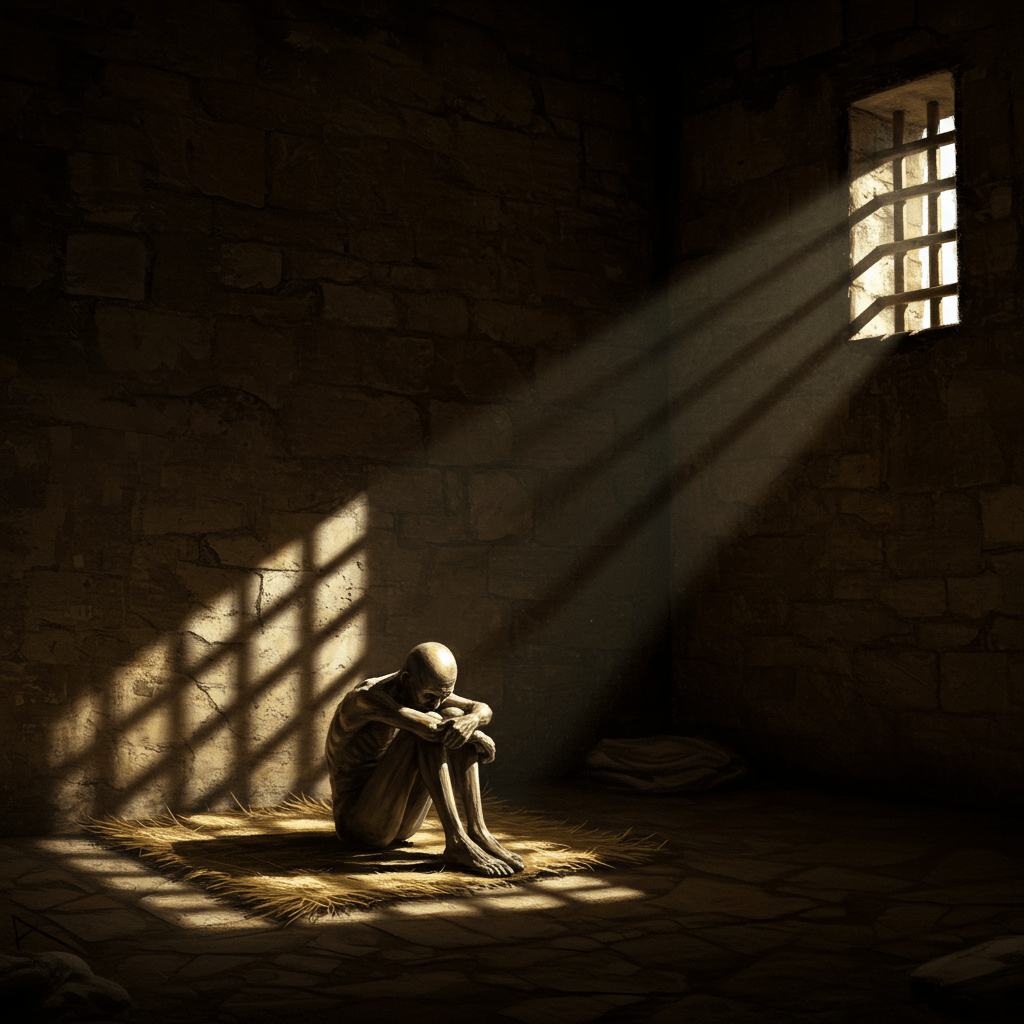

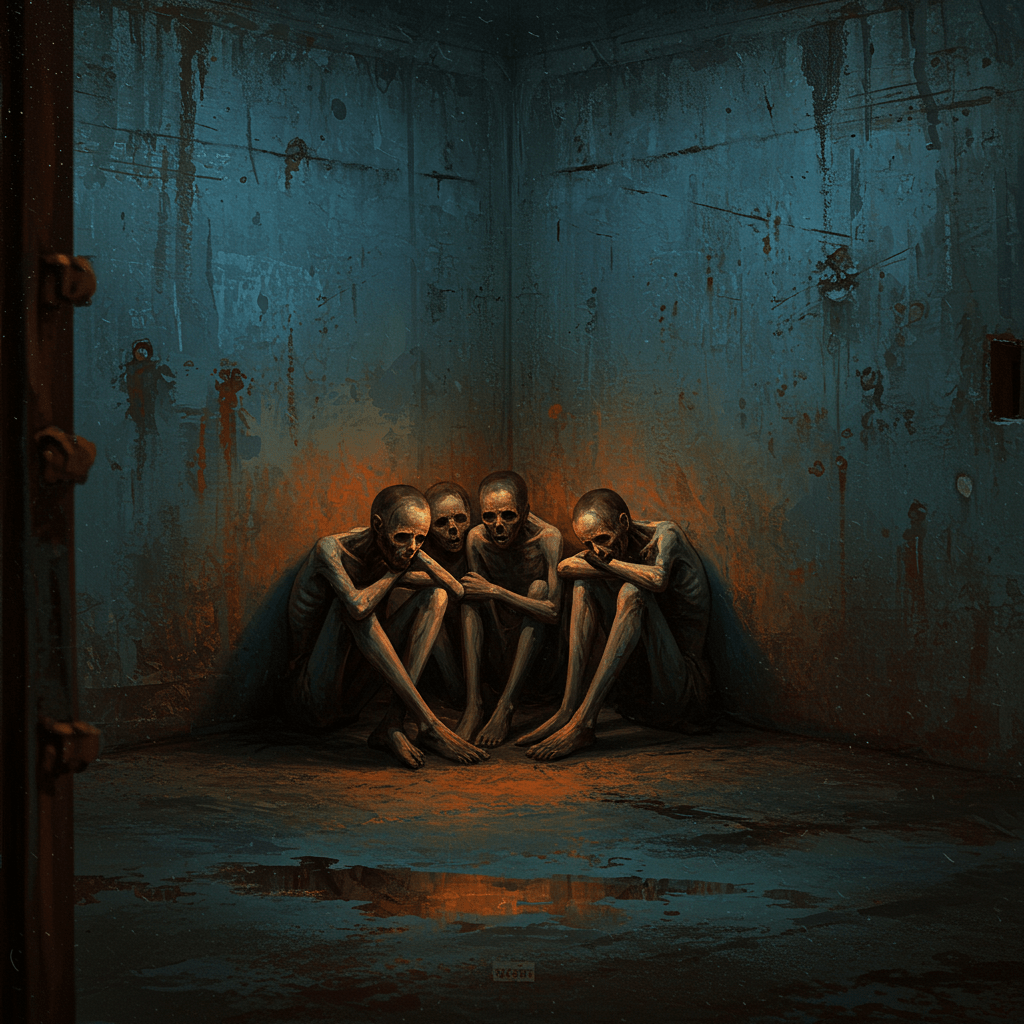

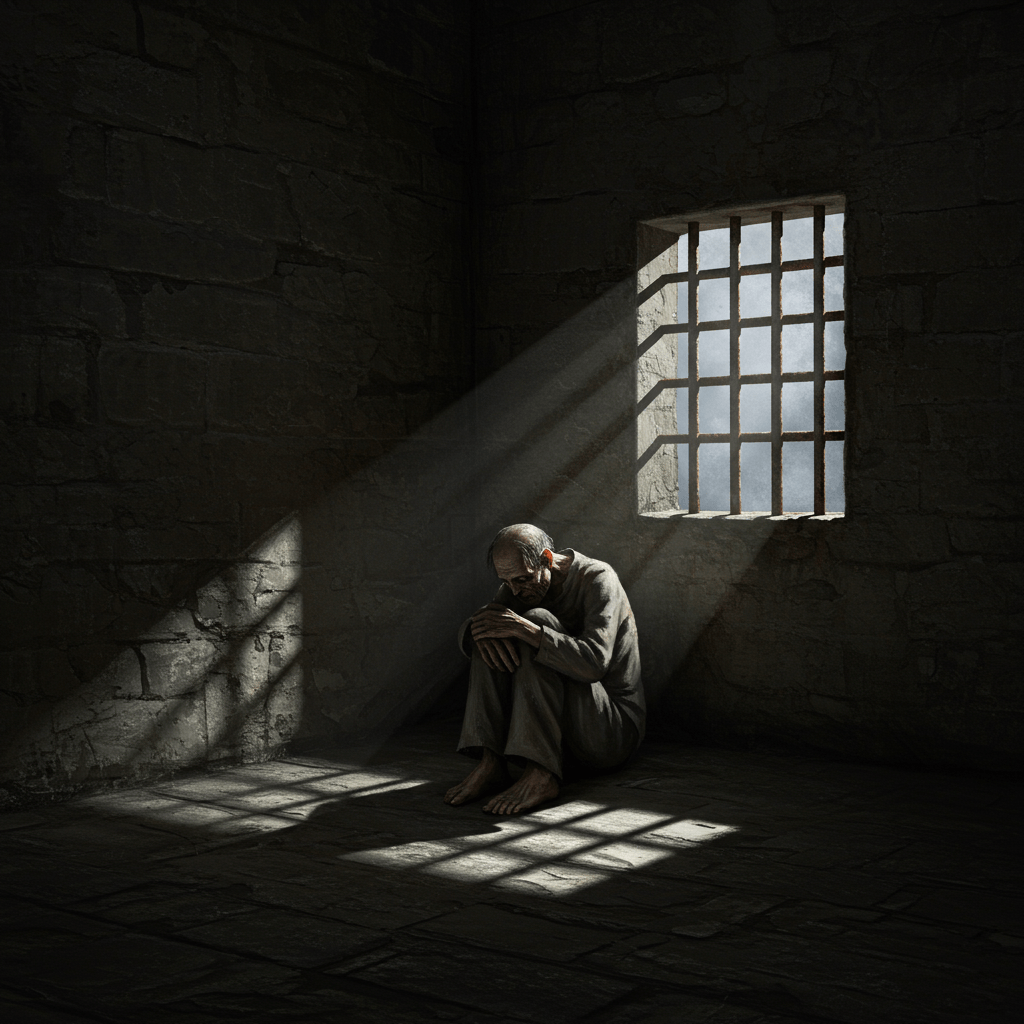

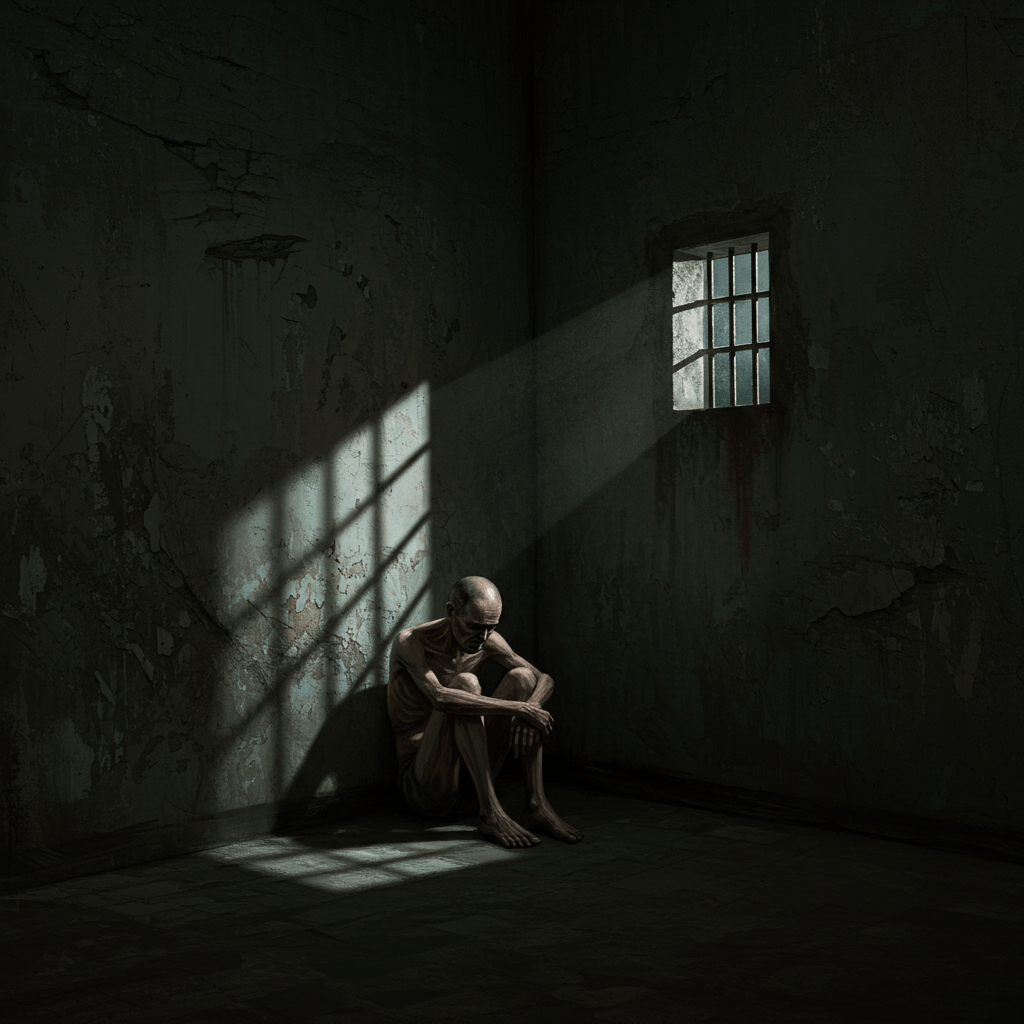

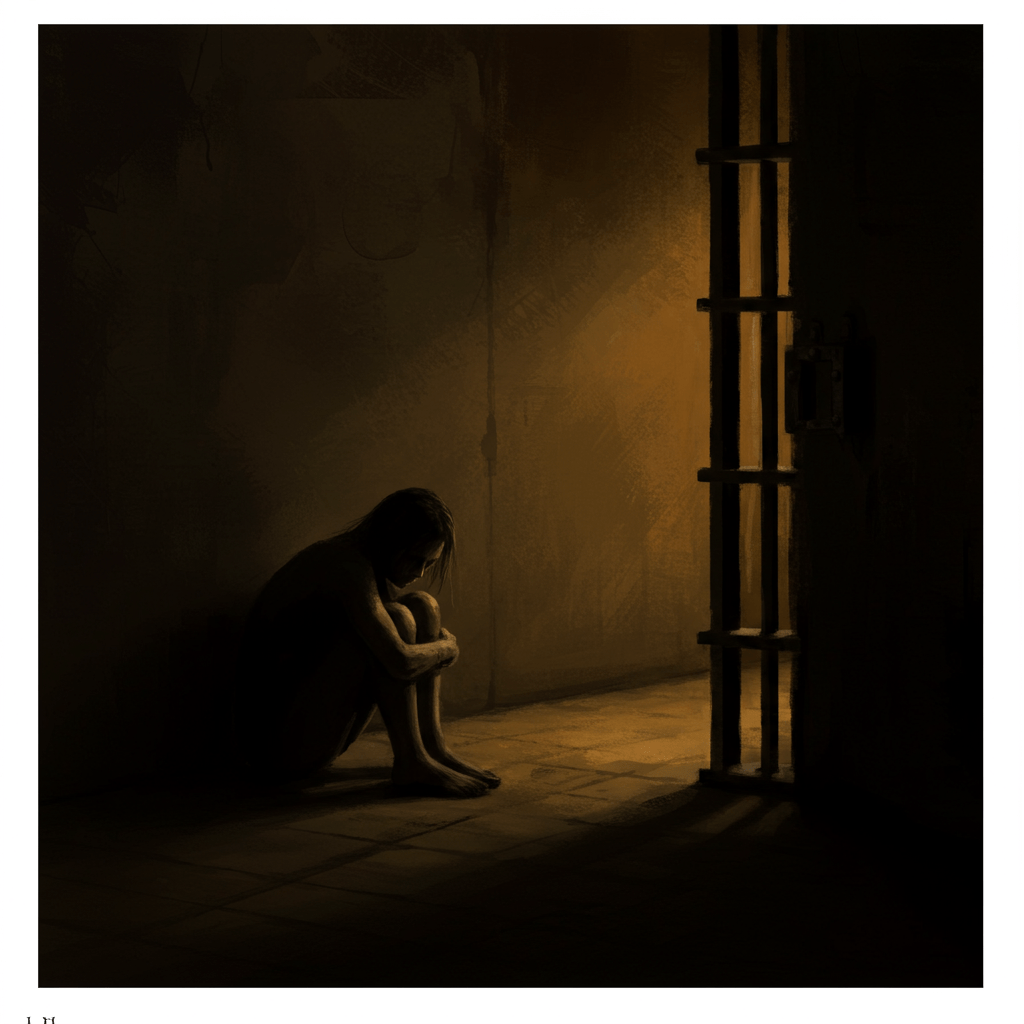

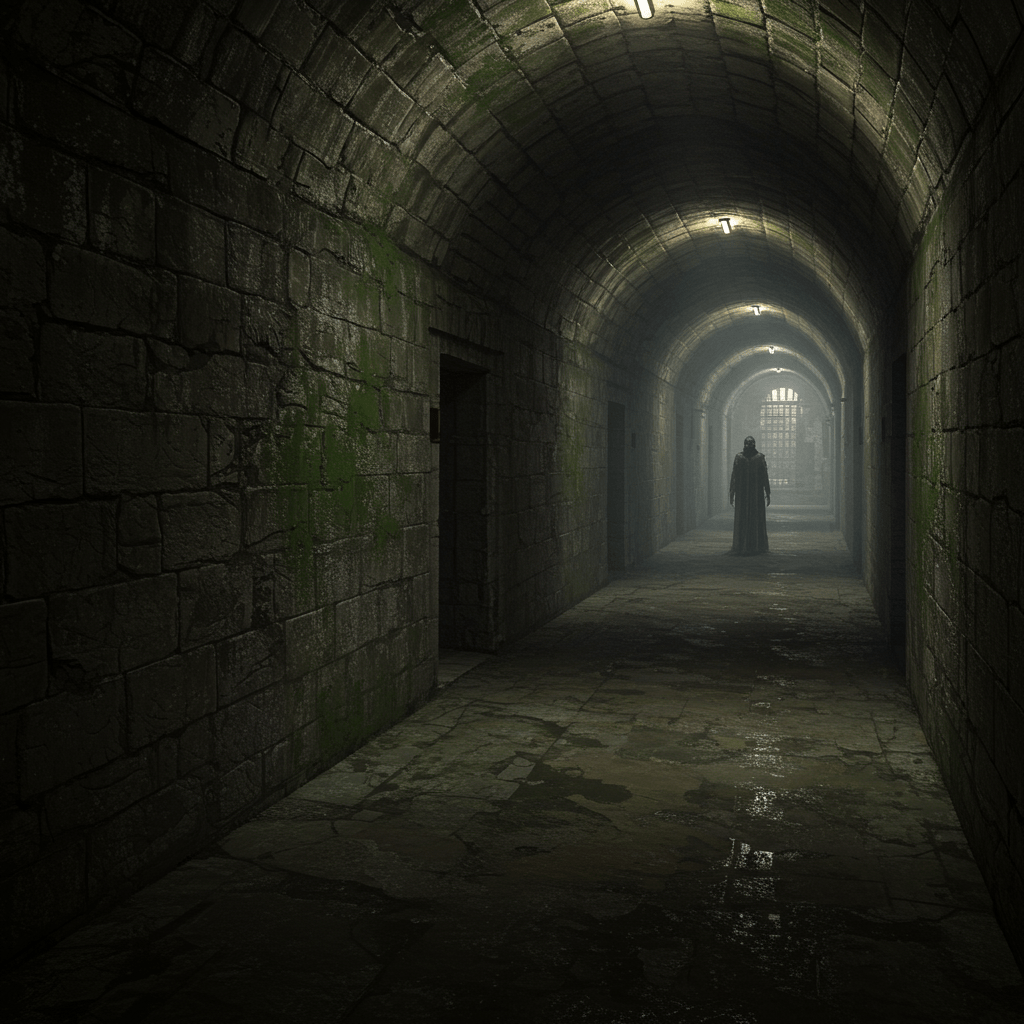

L’année est 1848. Une bise glaciale s’engouffre dans les murs décrépits de la prison de Bicêtre, sifflant à travers les barreaux rouillés et les fissures des pierres. L’odeur âcre de la moisissure et du chlore se mêle à celle, plus insidieuse, de la faim. Dans les cachots sombres et humides, des silhouettes squelettiques se blottissent contre le froid, leurs yeux creux fixés sur un morceau de pain noirci, maigre offrande d’une misère quotidienne. C’est une scène qui se répète, jour après jour, dans les prisons de France, un tableau silencieux de souffrance et de désespoir, où la nourriture, ou plutôt son absence, creuse un fossé béant entre la survie et la mort.

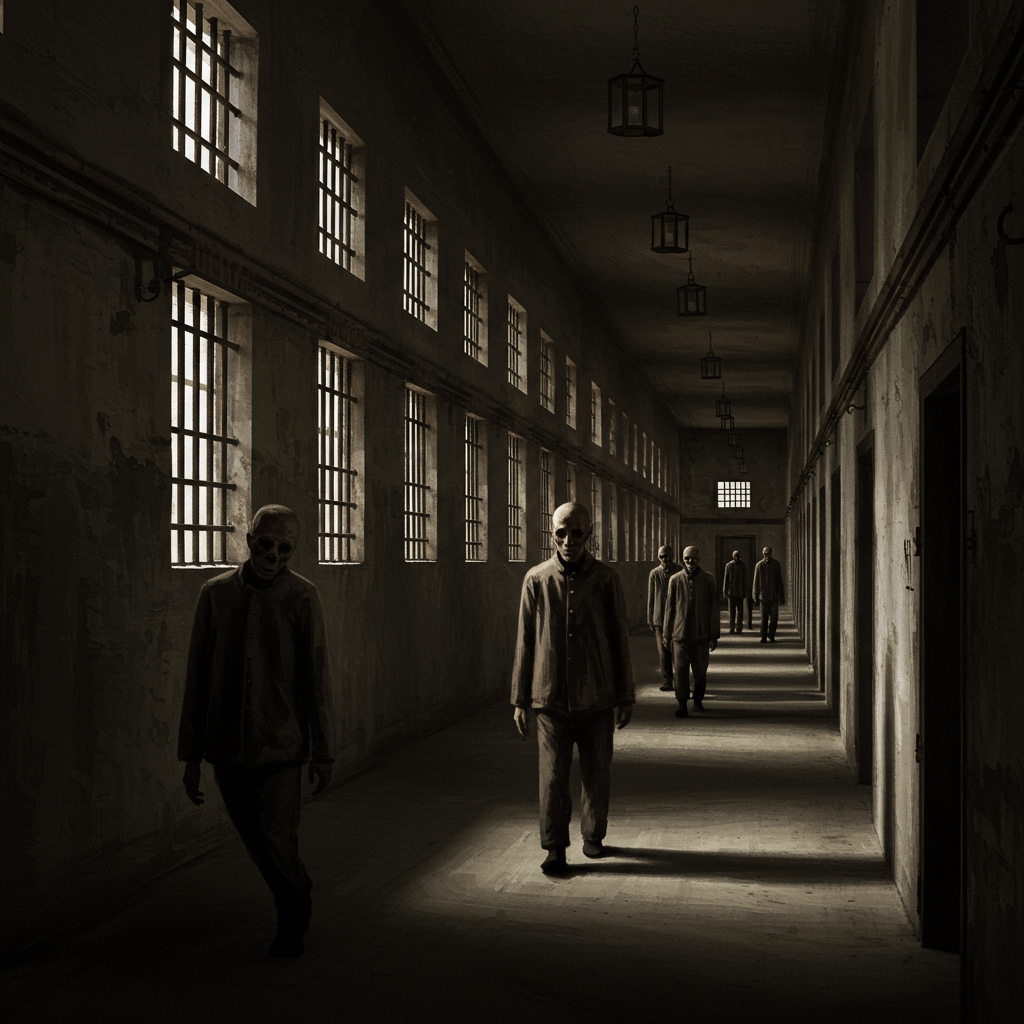

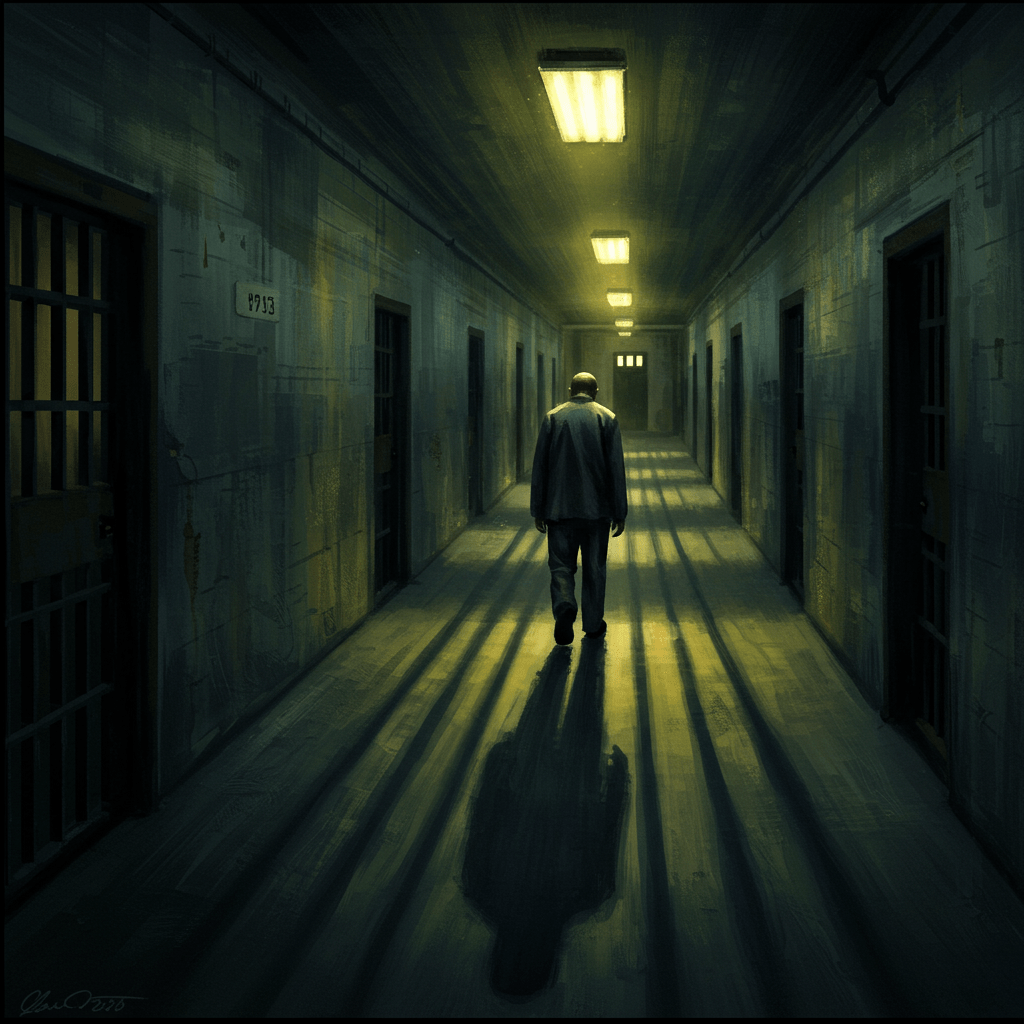

Le bruit sourd des clés dans les serrures, la marche pesante des gardiens, le gémissement plaintif des condamnés ; tout contribue à l’atmosphère pesante qui règne en ces lieux. L’eau, rare et souvent croupie, est autant un sujet de convoitise qu’une source de maladies. Le pain, pierre angulaire de l’alimentation carcérale, est souvent avarié, infesté de vermines, une pâle imitation du pain des hommes libres. Et l’eau, parfois, est plus sale que le pain.

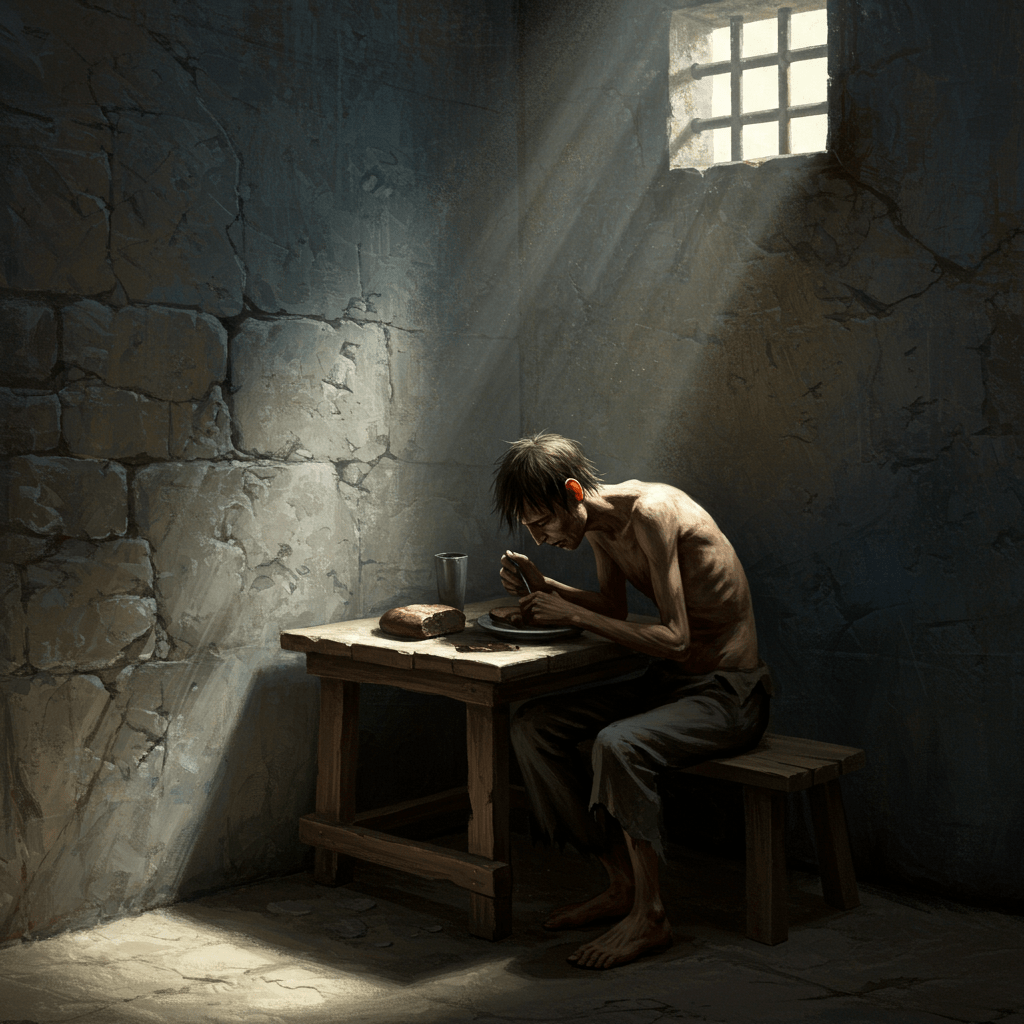

Le Pain de la Misère

Le pain, symbole de la subsistance, se transforme ici en instrument de torture. Son poids, ou plutôt son manque, est un indicateur implacable de la condition du détenu. Un pain minuscule, dur comme du roc, une portion insuffisante pour satisfaire la faim la plus élémentaire, voilà le quotidien des prisonniers. On raconte que certains, affamés, rongeaient les murs, espérant trouver un quelconque soulagement à leur faim dévorante. L’observation de ces pratiques désespérées a conduit à l’introduction de rations légèrement plus généreuses, mais la qualité restait toujours déplorable. Les boulangeries des prisons étaient des lieux de rumeurs et de murmures, où l’espoir d’un morceau de pain un peu plus consistant alimentait des conversations à voix basse, des échanges de regards chargés de désespoir et de convoitise.

L’Eau, Source de Maladies

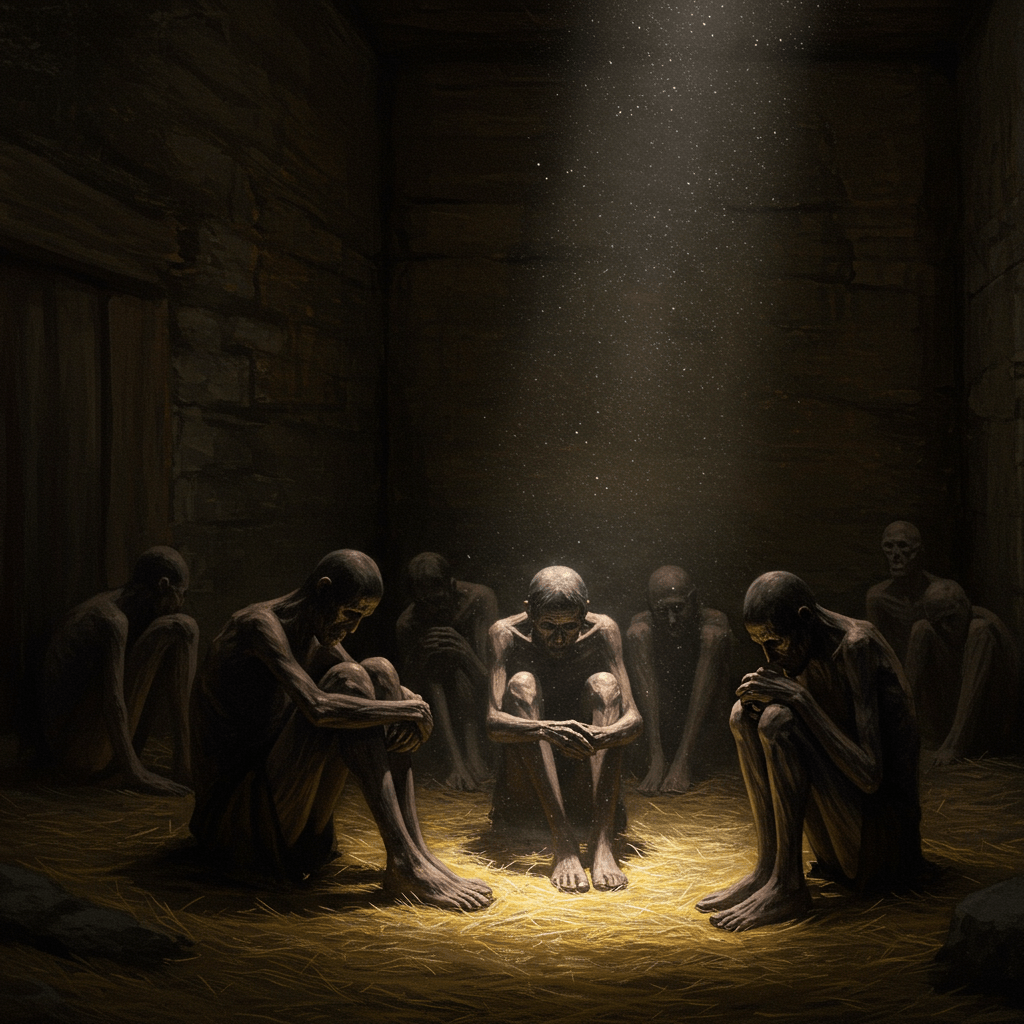

L’eau, élément vital, est souvent une source de maladies au sein des prisons surpeuplées. L’eau croupie, contaminée par les déchets et les excréments, provoque des épidémies de dysenterie et de typhus, décimant les populations carcérales. L’accès limité à l’eau potable contribue à l’affaiblissement des détenus, les rendant plus vulnérables aux maladies et à la faim. Les récits des médecins des prisons témoignent de scènes d’une cruauté indicible, où des hommes, affaiblis par la maladie et la faim, succombent à un sort funeste, leurs corps affamés ne pouvant plus lutter contre les effets dévastateurs de la privation.

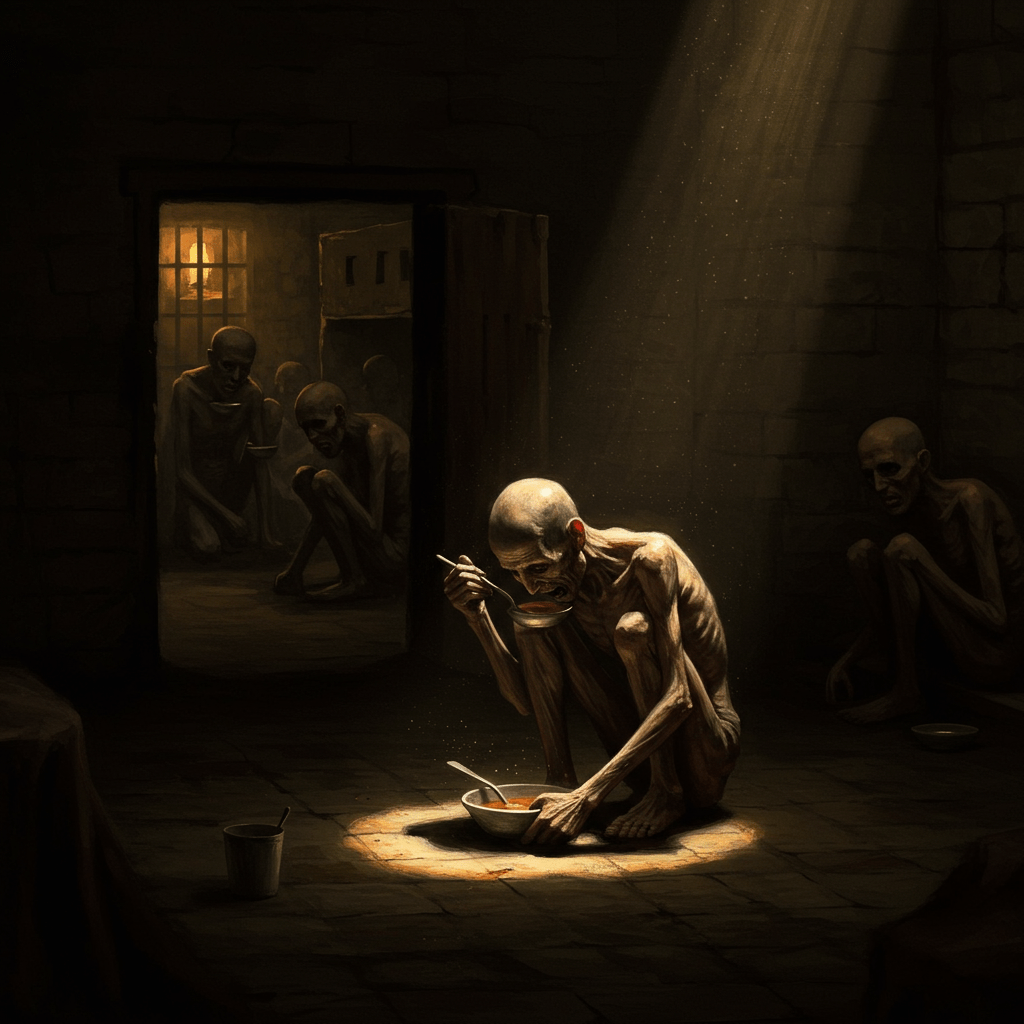

La Soupe des Oubliés

En plus du pain, une soupe maigre, souvent insipide et aqueuse, constitue le deuxième pilier de l’alimentation carcérale. Préparée avec des ingrédients de qualité douteuse, cette soupe est loin de combler les besoins nutritionnels des détenus. Les récits évoquent des soupes composées de légumes avariés, de restes de viande impropre à la consommation, le tout baignant dans une eau trouble et souvent stagnante. Les descriptions de cette soupe rappellent les pires cauchemars, un liquide grisâtre et nauséabond, source d’indigestion et de maladies. L’absence de protéines et de nutriments essentiels contribue à l’affaiblissement général des prisonniers, les rendant plus susceptibles de succomber aux maladies et au désespoir.

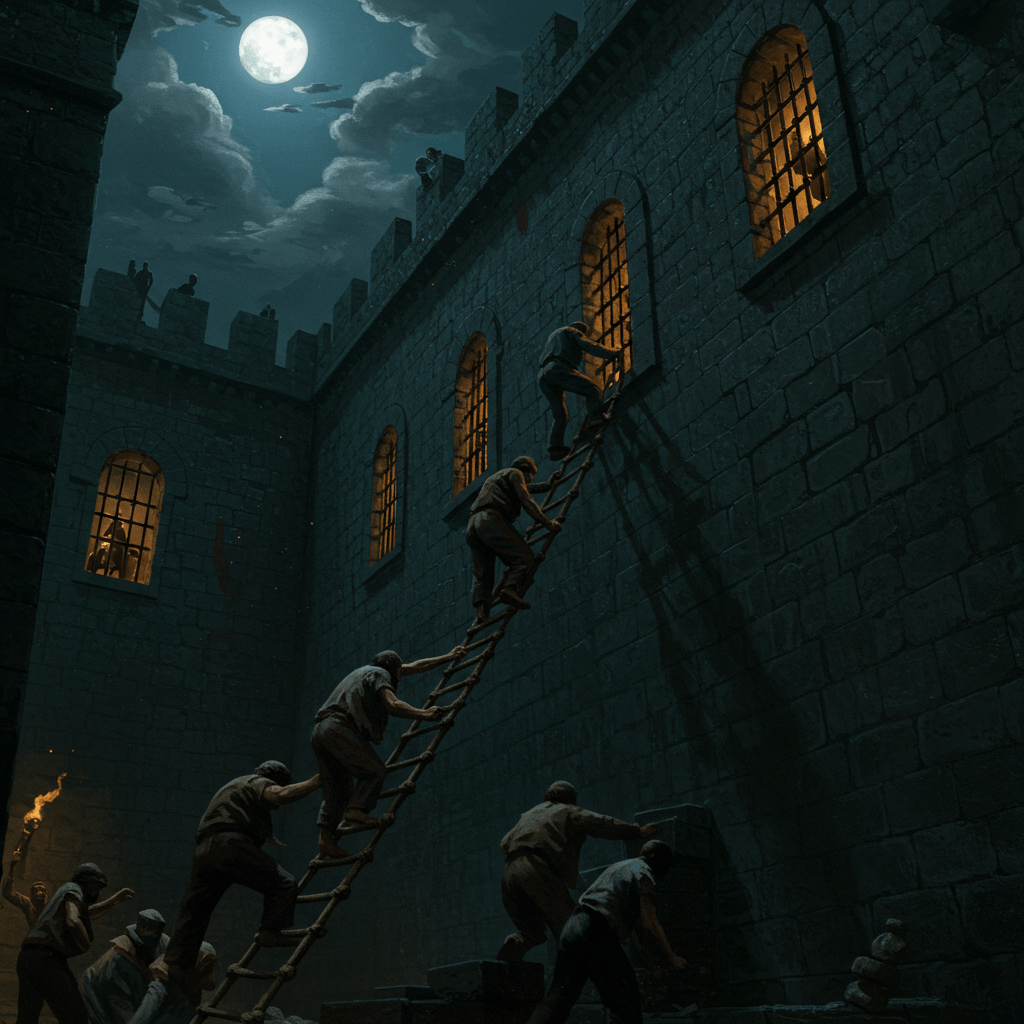

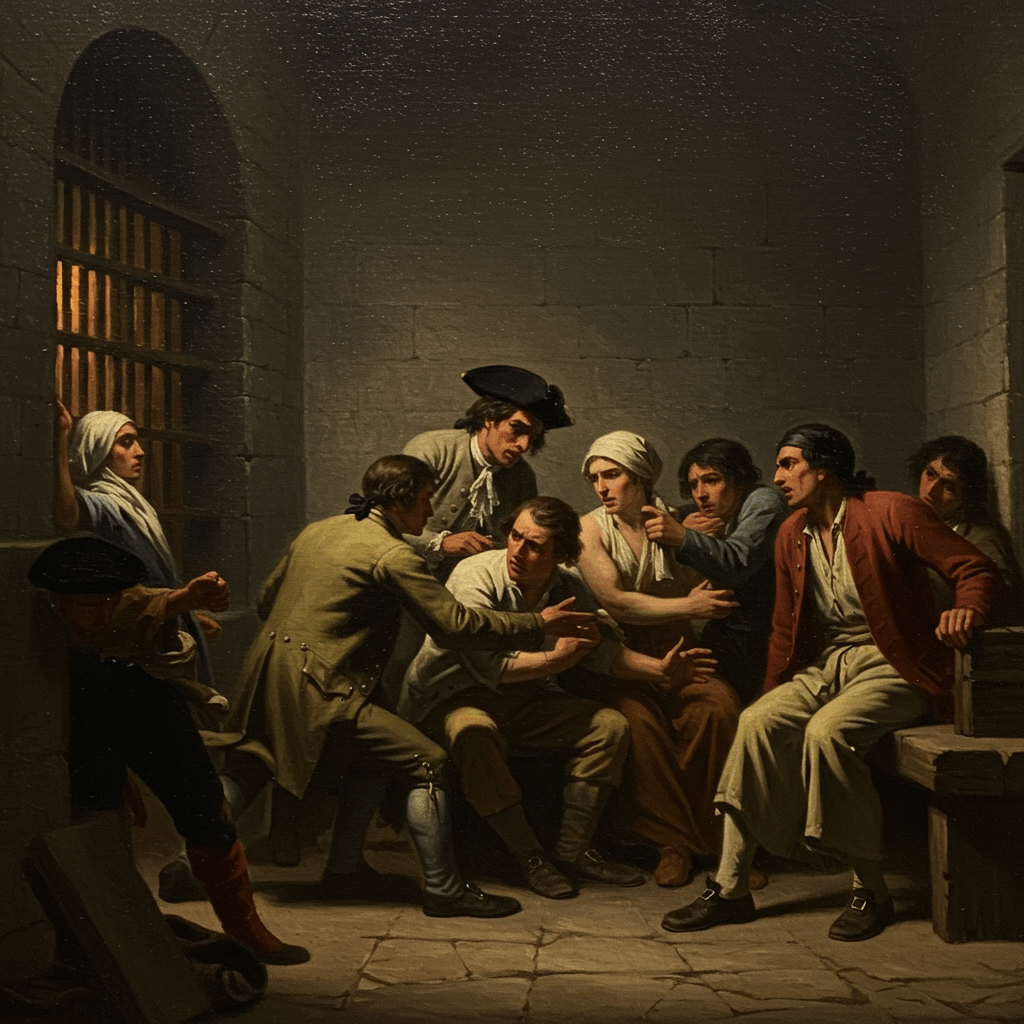

La Corruption et le Marché Noir

Au sein même de ces murs de désespoir, un marché noir prospérait. Les gardiens corrompus, souvent complices de ce commerce illégal, écoulaient des denrées de meilleure qualité aux prisonniers les plus fortunés, créant ainsi une inégalité supplémentaire au sein de la population carcérale. Le pain, l’eau, et même des morceaux de viande, étaient échangés contre de l’argent, des objets de valeur, ou des faveurs. Ce système injuste aggravait encore les souffrances des prisonniers les plus pauvres, réduits à une existence misérable, sans aucune possibilité d’amélioration.

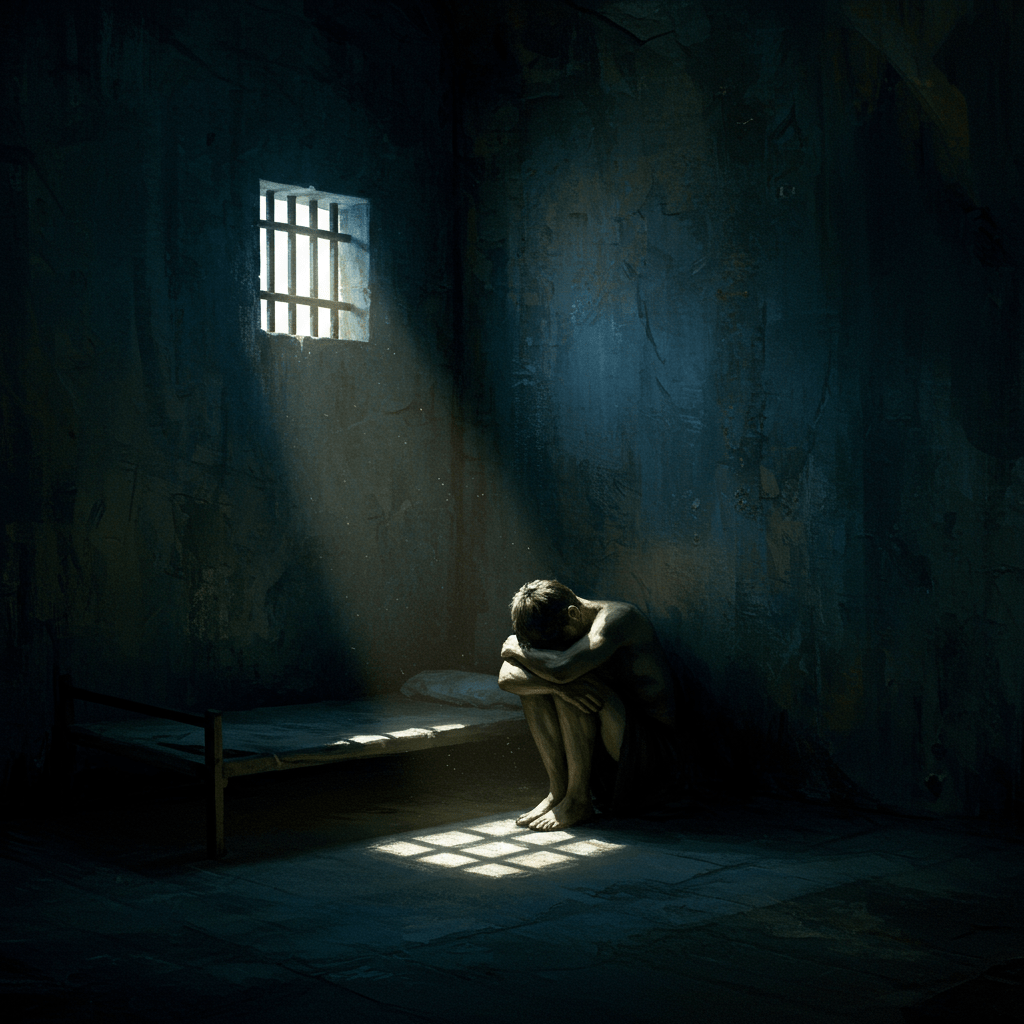

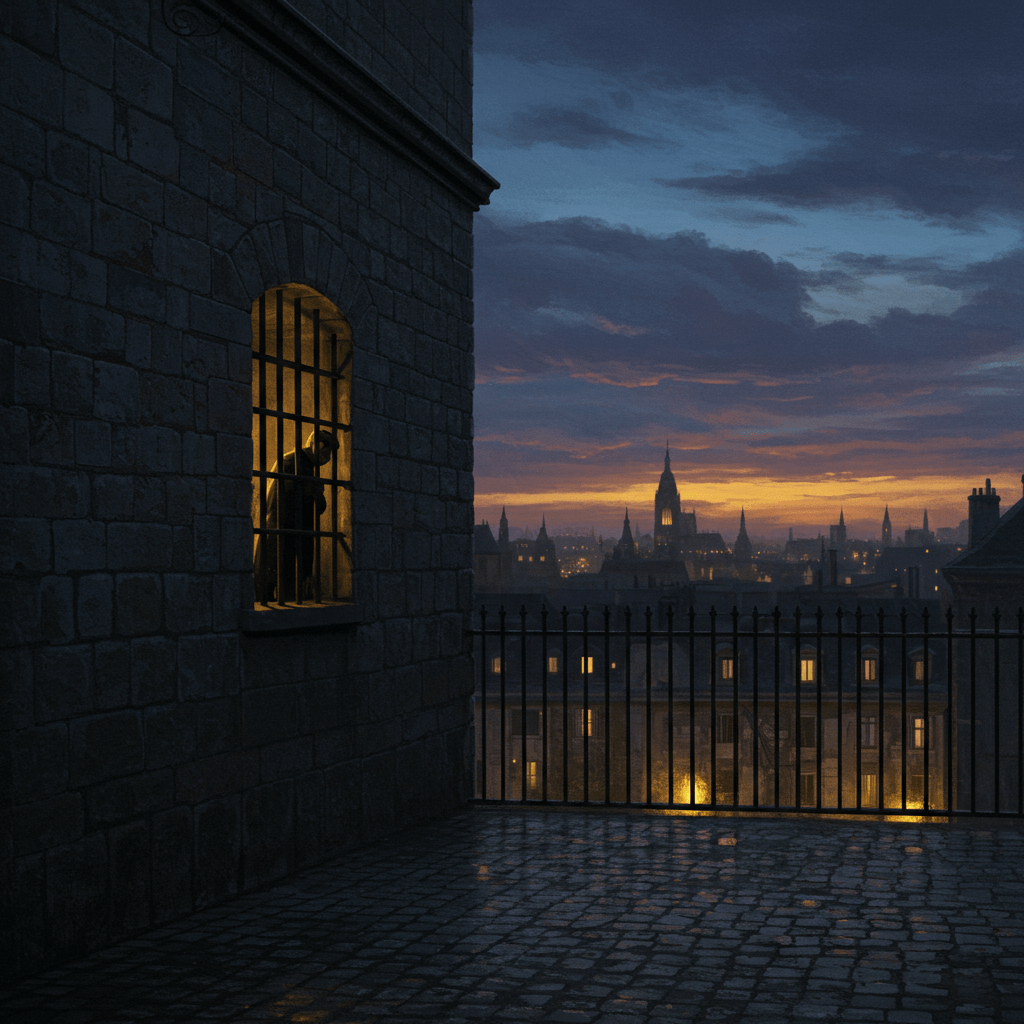

Les conditions de vie dans les prisons du XIXe siècle étaient d’une extrême dureté. La privation alimentaire, la promiscuité, et l’absence de soins médicaux contribuaient à faire des prisons de véritables lieux de souffrance et de mort. La réalité de l’alimentation carcérale, loin des clichés romantiques, était une réalité cruelle, un témoignage poignant de la condition humaine face à la misère et à l’injustice.

Le récit de ces souffrances, transmis à travers les écrits des médecins, des gardiens, et même des prisonniers eux-mêmes, est un appel à la réforme, un cri du cœur pour une humanité retrouvée. L’histoire de la nutrition carcérale est une histoire de douleur, d’eau croupie et de désespoir, mais c’est aussi l’histoire d’une lutte constante pour la dignité humaine, une lutte qui continue encore aujourd’hui.