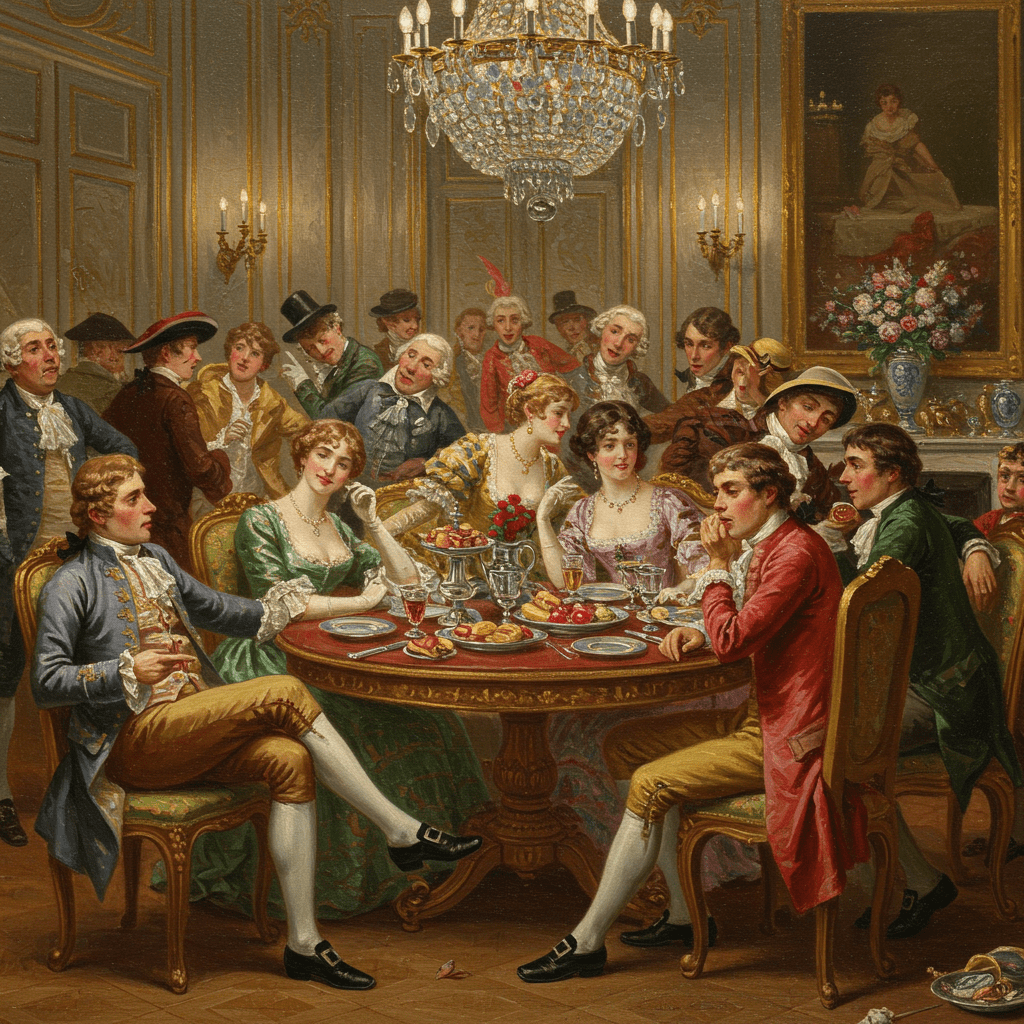

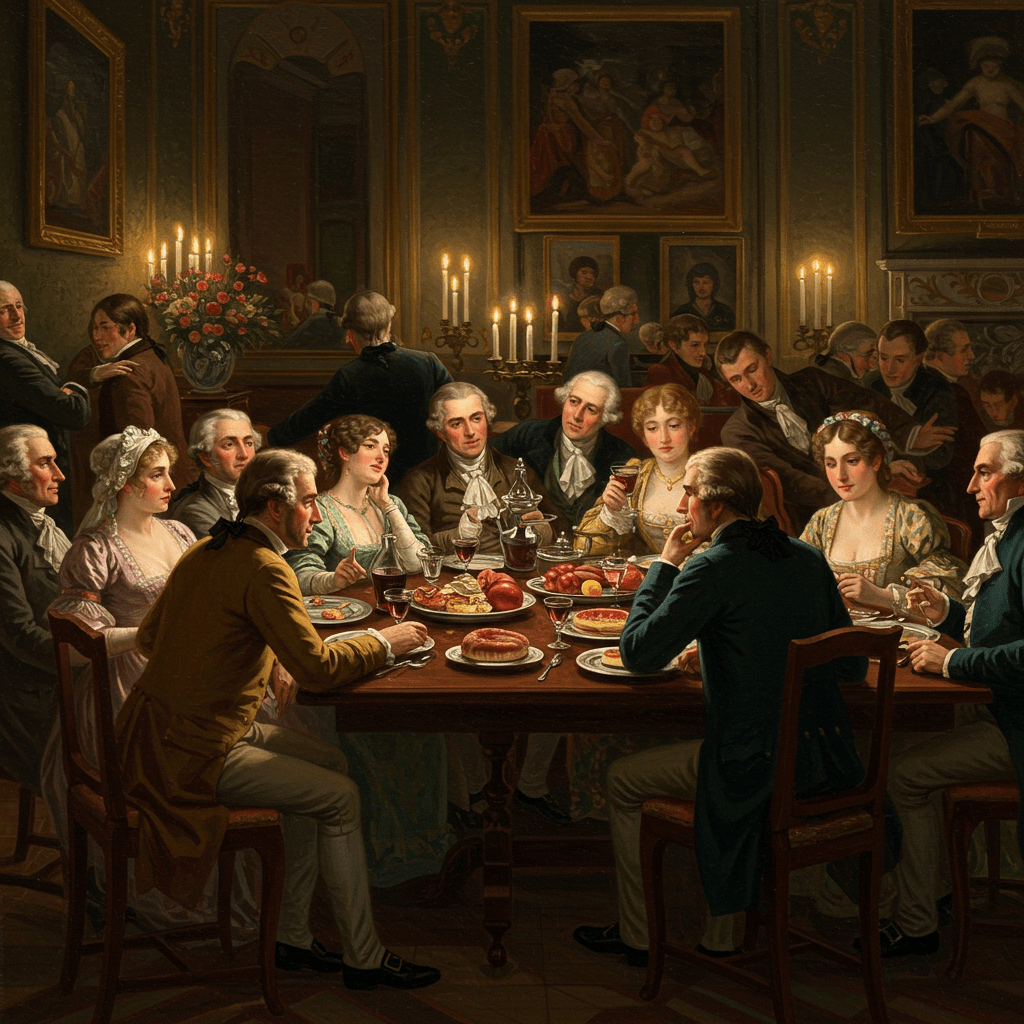

Le vent glacial de novembre fouettait les pavés parisiens, cinglant les visages crispés des passants. Dans le salon feutré d’un hôtel particulier, près du Louvre, une assemblée de notables, savants, et gastronomes discutait avec véhémence. Des flambeaux éclairaient à peine les portraits d’ancêtres sévères, témoins silencieux de débats qui s’éternisaient sur la place de la gastronomie dans l’éducation de la jeunesse française. Le parfum entêtant des truffes noires, discrètement disposées sur une table chargée de mets raffinés, contrastait étrangement avec la tension palpable qui régnait.

Car il était question, ce soir-là, non pas simplement de plaisirs gustatifs, mais d’un héritage, d’une identité nationale à préserver. L’excellence culinaire française, fleuron de la civilisation, était-elle en péril ? Devait-on, pour la protéger, l’enseigner, la transmettre aux générations futures, comme on le fait pour l’histoire, les lettres, ou les arts?

L’Héritage des Maîtres Cuisiniers

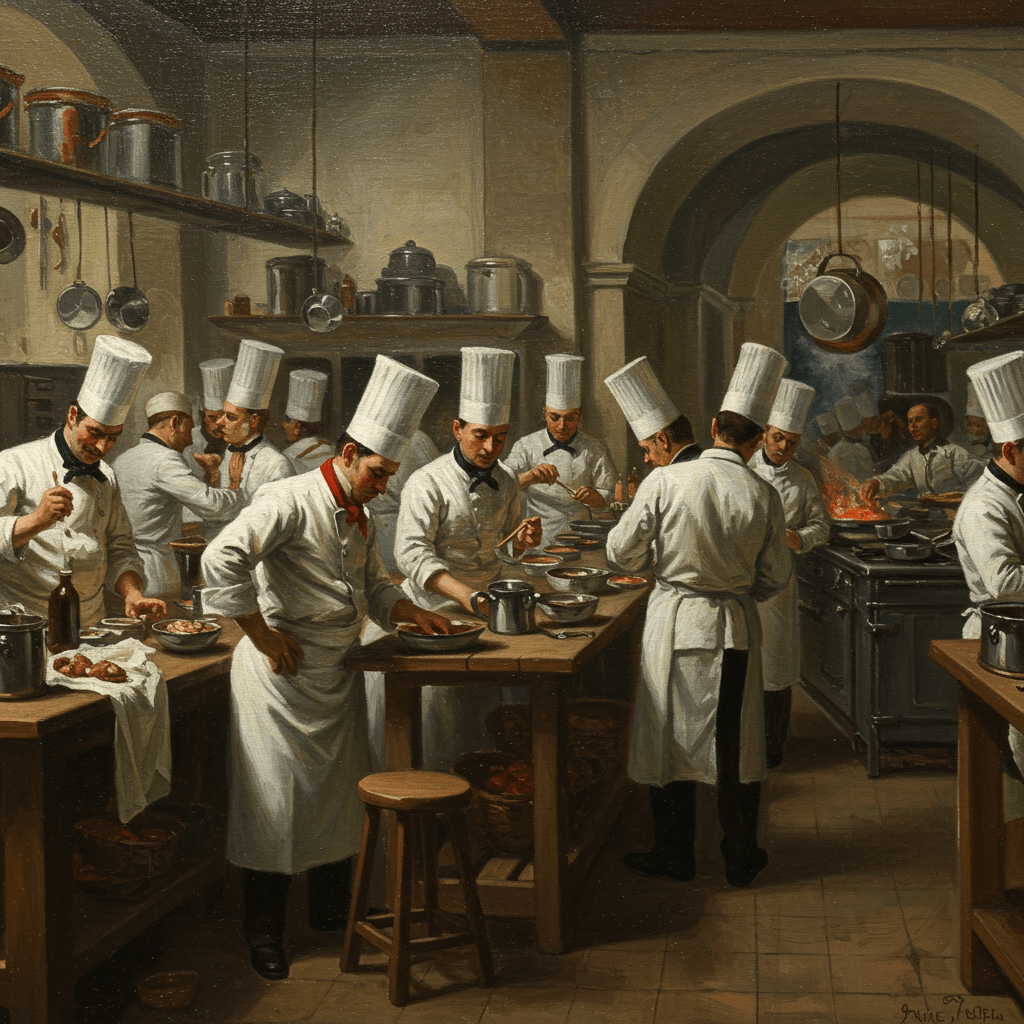

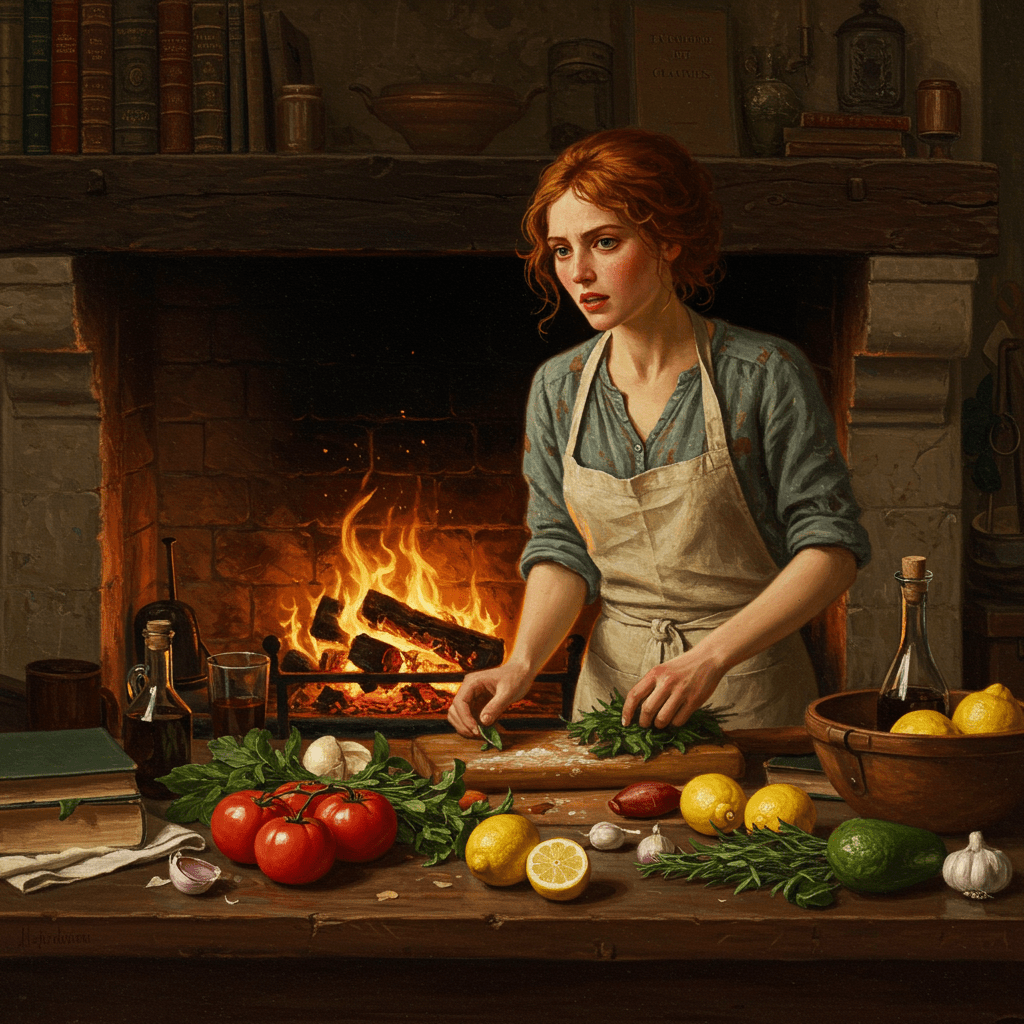

On évoqua alors les noms légendaires des maîtres cuisiniers, ces artistes de la flamme et du fourneau, dont la renommée transcende les époques. Carême, le prince des cuisiniers, dont les créations architecturales en sucre émerveillaient autant qu’elles nourrissaient ; Escoffier, le codifieur de la haute cuisine française, dont le guide reste une référence incontournable ; Point, dont l’innovation et la finesse révolutionnèrent l’art de la pâtisserie. Chacun de ces géants avait contribué à ériger la gastronomie française au rang d’art majeur, un art de vivre à part entière.

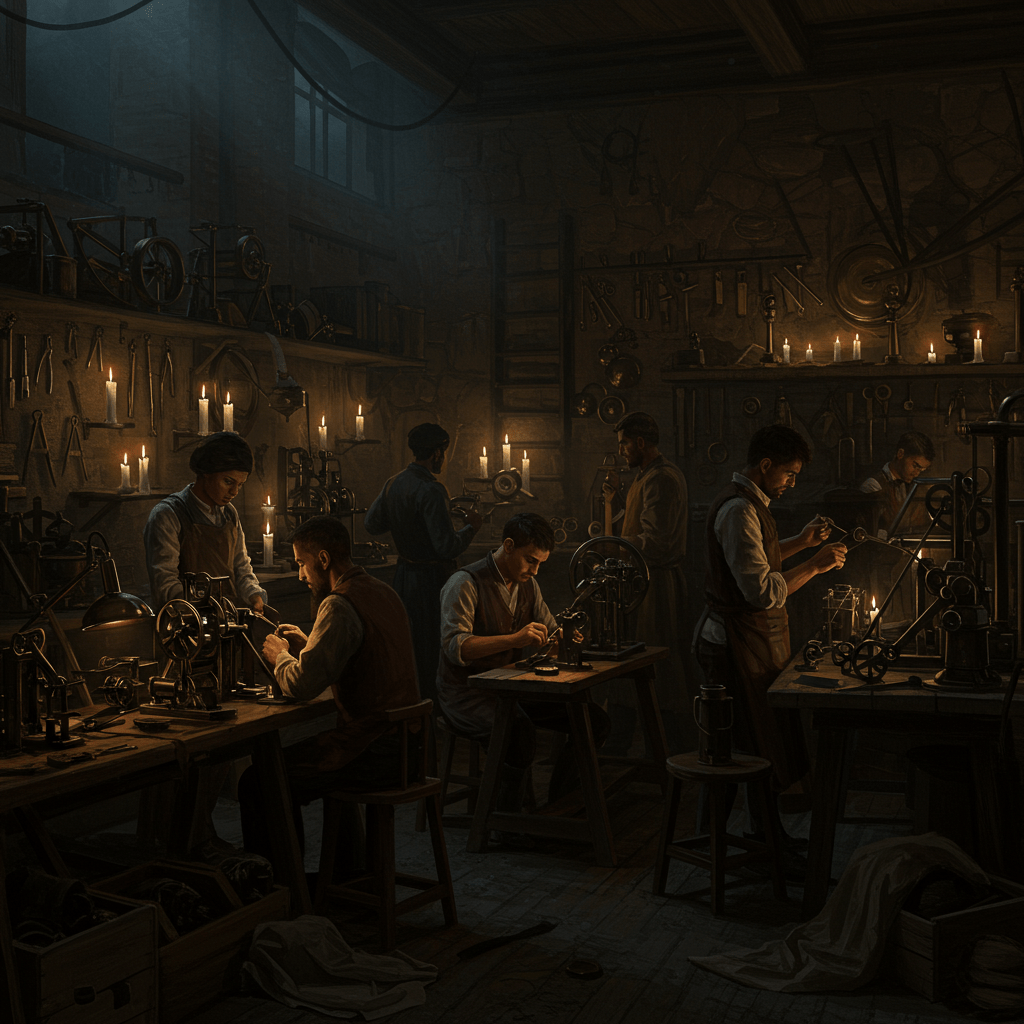

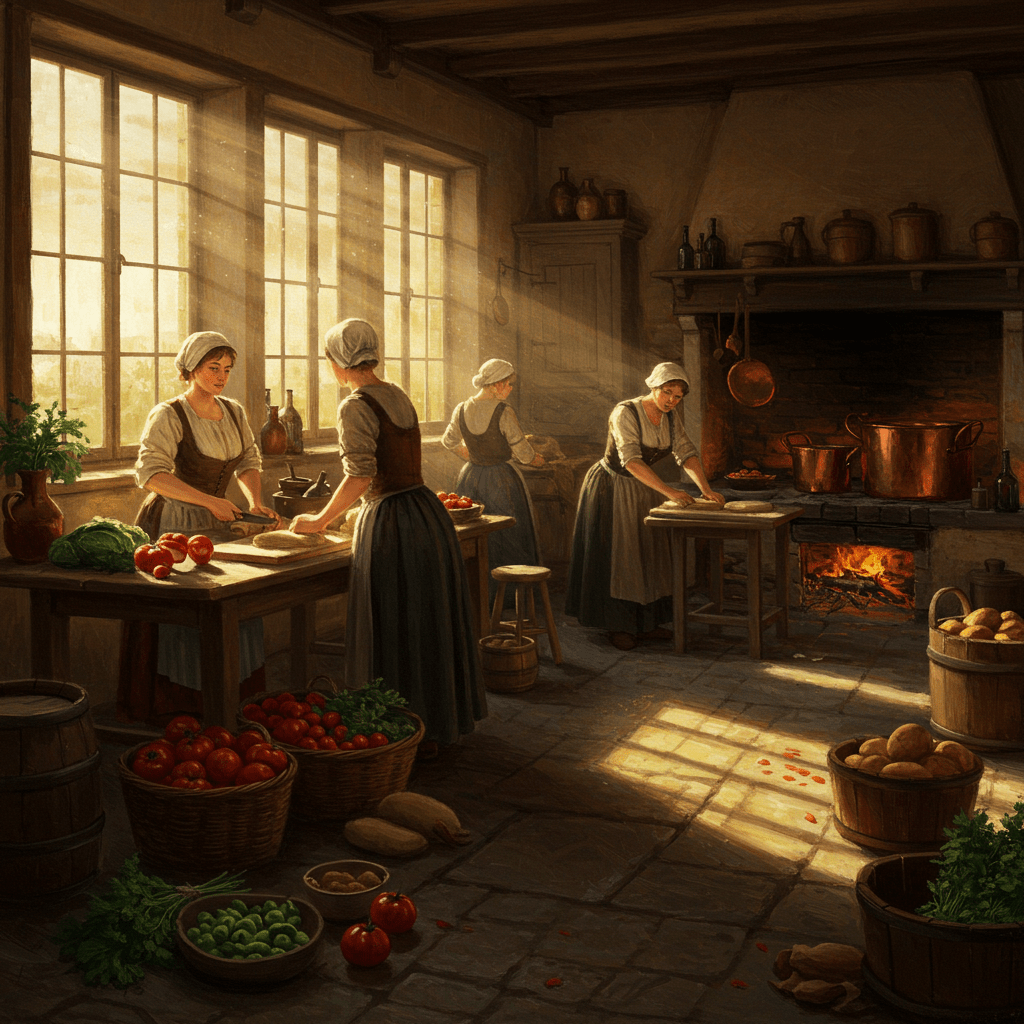

Mais cet héritage, fragile et précieux, risquait de se perdre, dissous dans l’oubli ou dénaturé par les influences étrangères. Les techniques ancestrales, transmises de génération en génération, semblaient menacées par l’industrialisation galopante. Les produits de terroir, garants de l’authenticité et de la qualité, cédaient la place à des ingrédients moins nobles, plus faciles à produire et à consommer.

La Gastronomie, Miroir d’une Culture

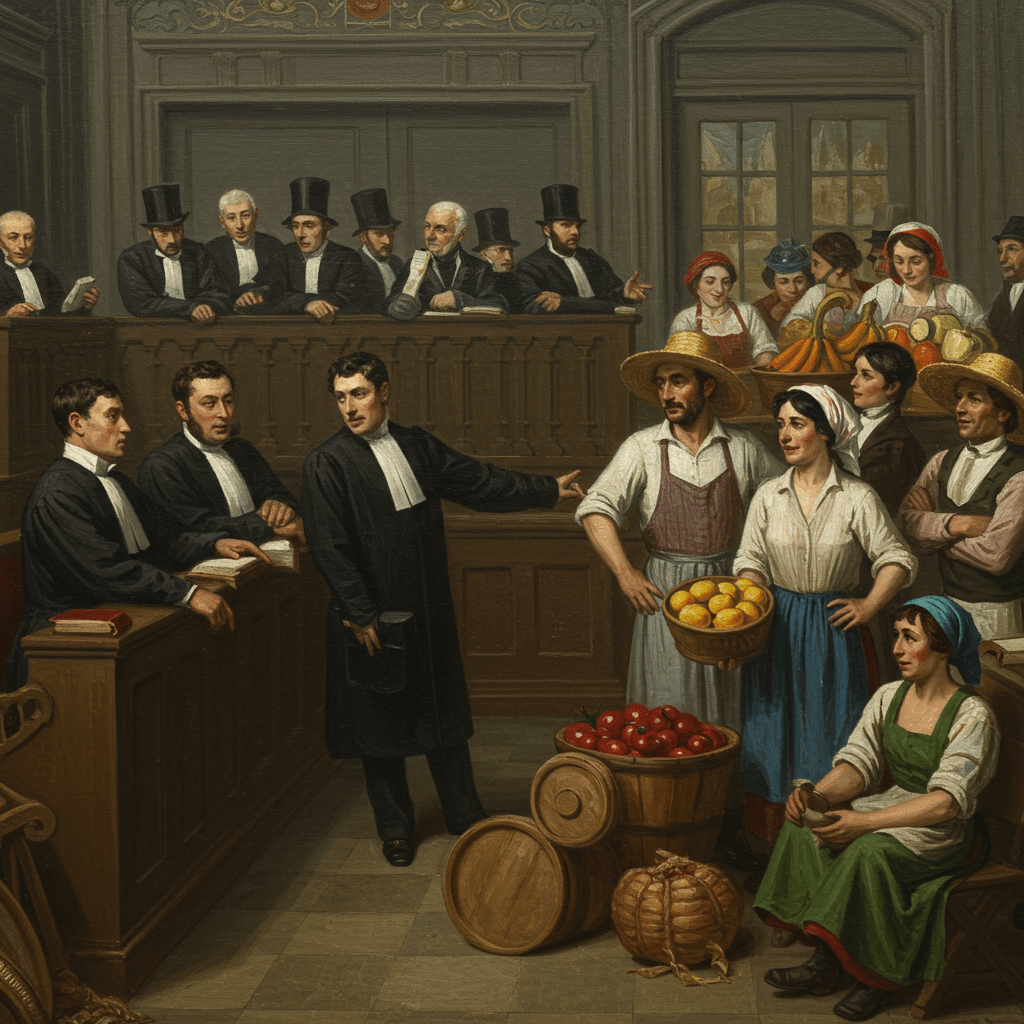

Au-delà des techniques culinaires, c’est toute une culture qui était en jeu. La gastronomie française, ce n’est pas seulement une question de recettes, mais une façon de vivre, de penser, de se rassembler. Elle est profondément liée à l’histoire du pays, à ses traditions, à ses terroirs. Chaque région, chaque village possède ses spécialités, ses secrets de fabrication, ses coutumes alimentaires. C’est un patrimoine immatériel riche et complexe, qui contribue à l’identité française.

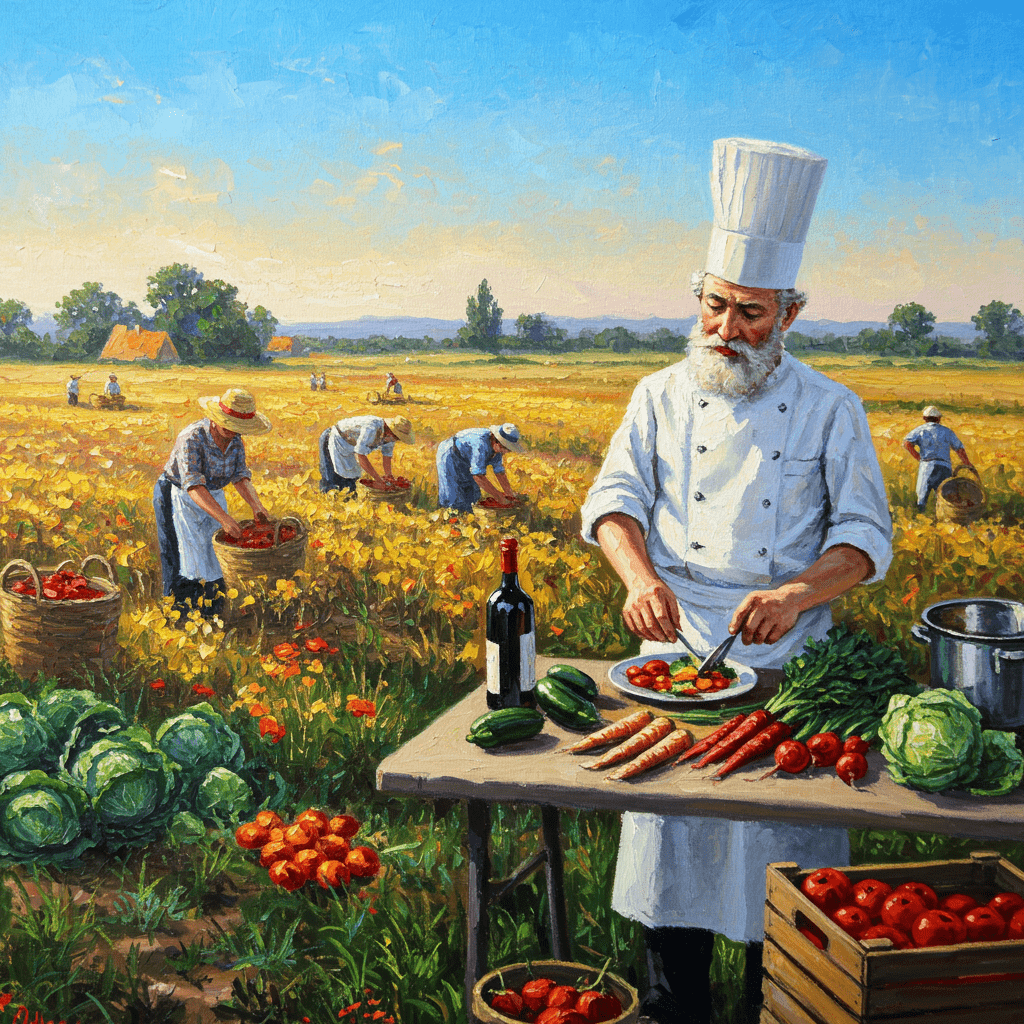

L’enseignement de la gastronomie, on le comprenait alors, ne se limitait pas à l’apprentissage de recettes. Il devait englober la connaissance des produits, des techniques, de l’histoire, de la culture. Il devait former des citoyens éclairés, capables d’apprécier la richesse et la diversité de la gastronomie française, mais aussi de la préserver et de la promouvoir.

Des Ecoles de Gastronomie à la Table Familiale

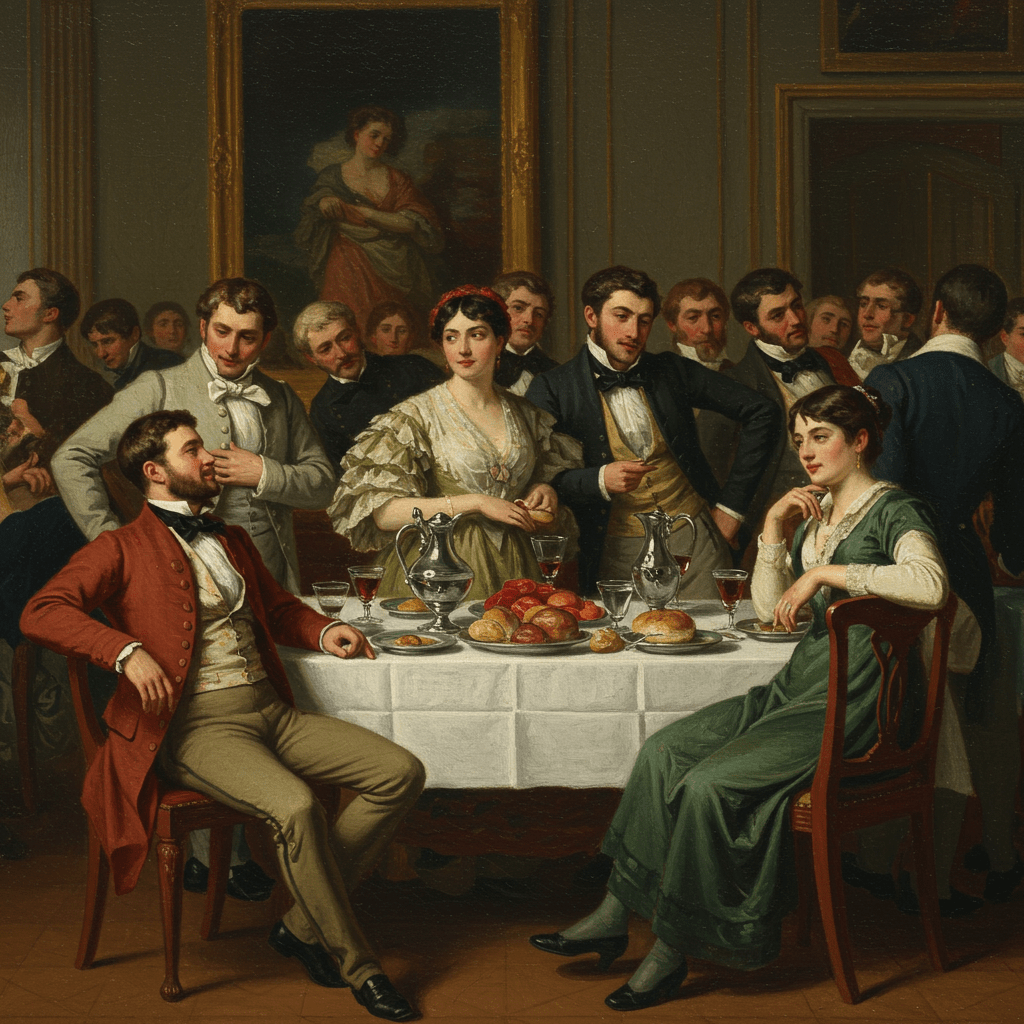

La discussion s’anima lorsque l’on aborda la question de la formation. Créer des écoles de gastronomie, des lieux où les jeunes pourraient apprendre les techniques ancestrales, découvrir les secrets des grands chefs, et acquérir une véritable culture culinaire. Mais l’enseignement ne devait pas se limiter aux seuls professionnels. Il fallait également intégrer la gastronomie à l’éducation nationale, dès le plus jeune âge, pour sensibiliser les enfants à l’importance de l’alimentation, à la qualité des produits, et au plaisir de bien manger.

L’idée, audacieuse et révolutionnaire, était de faire de la gastronomie un élément essentiel de l’éducation, au même titre que les mathématiques ou le français. On imaginait des cours de cuisine dans les écoles, des ateliers de découverte des saveurs, des visites de marchés et de fermes. On rêvait d’une société où la gastronomie serait un vecteur d’échange et de partage, un moyen de tisser des liens entre les générations et les cultures.

Une Table pour l’Avenir

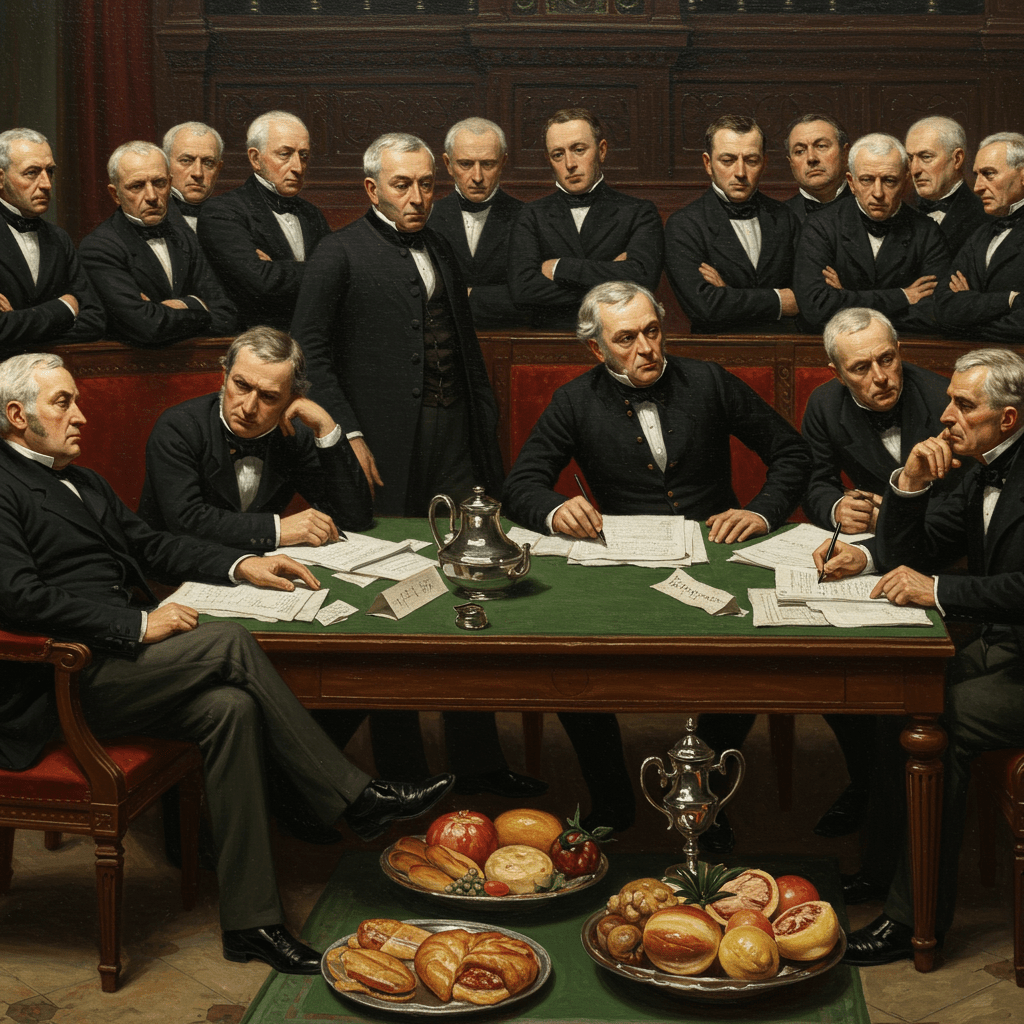

Alors que les premières lueurs de l’aube blanchissaient le ciel parisien, la discussion touchait à sa fin. La conclusion n’était pas une simple résolution, mais un engagement, une promesse d’avenir. La gastronomie française, loin d’être un simple héritage, était une responsabilité, une mission à transmettre aux générations futures. Il ne s’agissait pas seulement de préserver des recettes, mais de préserver une culture, une identité, un art de vivre.

Le vent glacial de novembre semblait s’être apaisé, laissant place à une douce promesse. Le parfum des truffes noires, encore présent dans l’air, semblait porter en lui l’espoir d’un renouveau, d’une renaissance de la gastronomie française, enseignée, transmise, et célébrée comme un trésor inestimable.