Le vent glacial du nord soufflait sur les toits de Paris, balayant les dernières feuilles mortes d’un automne particulièrement rigoureux. Dans les cuisines des grands restaurants, un ballet incessant de toques blanches préparait les festins opulents qui allaient bientôt réjouir les palais de la haute société. Mais au cœur même de cette effervescence gastronomique, une graine de changement était semée, une graine aussi discrète que révolutionnaire : la conscience d’une gastronomie durable, d’une cuisine respectueuse de la terre et de ses ressources.

L’année est 1880. La France, encore meurtrie par les stigmates de la guerre, cherche à se reconstruire, à renouer avec une certaine grandeur. Et la gastronomie, cet art de vivre si cher aux Français, devient un symbole national, un étendard de fierté. Mais la quête de l’excellence, jusque-là synonyme d’abondance et d’extravagance, commence à s’interroger sur son propre impact. Les premières voix s’élèvent, prônant une approche plus responsable, plus respectueuse de l’environnement et de la santé.

Les Pionniers de la Gastronomie Durable

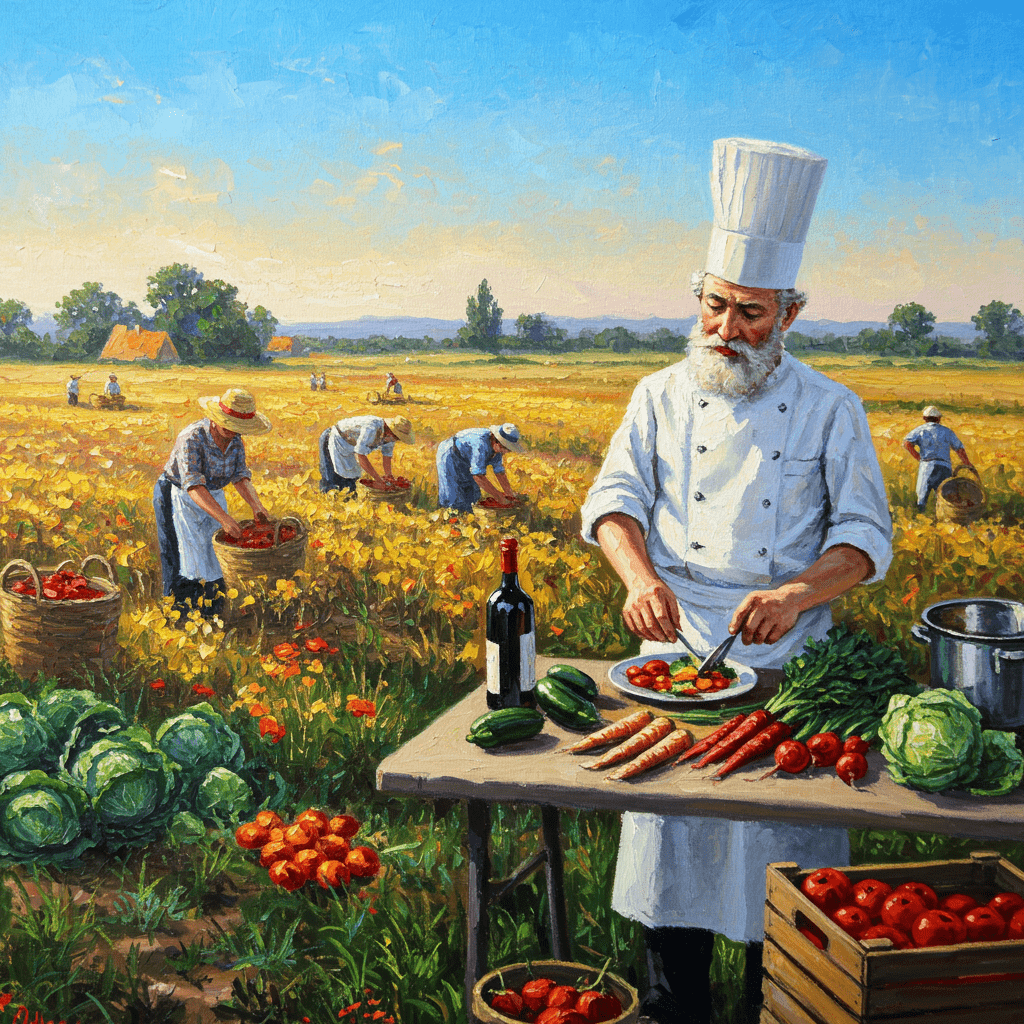

Parmi ces pionniers, des figures oubliées de l’histoire, des cuisiniers visionnaires qui, loin des projecteurs des grands restaurants parisiens, œuvraient à la campagne, dans des fermes et des jardins potagers. Ils étaient les gardiens d’un savoir ancestral, d’une connaissance profonde des cycles de la nature, de la nécessité de travailler en harmonie avec elle. Ils étaient les véritables artisans d’une gastronomie durable avant même que le terme n’existe. On les retrouvait dans les campagnes de la Bourgogne, en Provence, dans les vallées fertiles du Sud-Ouest, où ils cultivaient des variétés anciennes de légumes, sélectionnées pour leur résistance et leur saveur exceptionnelle. Ils élevaient leurs propres volailles, leurs cochons, leurs moutons, nourris avec des aliments naturels et non traités.

Ces cuisiniers, souvent autodidactes, étaient des poètes de la terre, des alchimistes des saveurs. Ils savaient sublimer les produits les plus simples, les transformer en mets raffinés, en plats riches en goût et en histoire. Leur cuisine était une ode à la simplicité, à l’authenticité, à la saisonnalité. Elle était la quintessence même de la gastronomie durable, un art de vivre en harmonie avec la nature.

Le Développement Durable et la Transmission du Savoir

Le concept de développement durable, tel qu’on le conçoit aujourd’hui, était encore loin d’être formalisé à cette époque. Mais l’intuition de ces pionniers était remarquable. Ils comprenaient instinctivement la nécessité de préserver les ressources naturelles, de limiter l’impact de leur activité sur l’environnement. Et surtout, ils comprenaient l’importance de transmettre leur savoir, de le partager avec les générations futures. Ils formaient de jeunes apprentis, les initiant aux techniques agricoles traditionnelles, aux secrets de la conservation des aliments, aux subtilités de la cuisine au naturel.

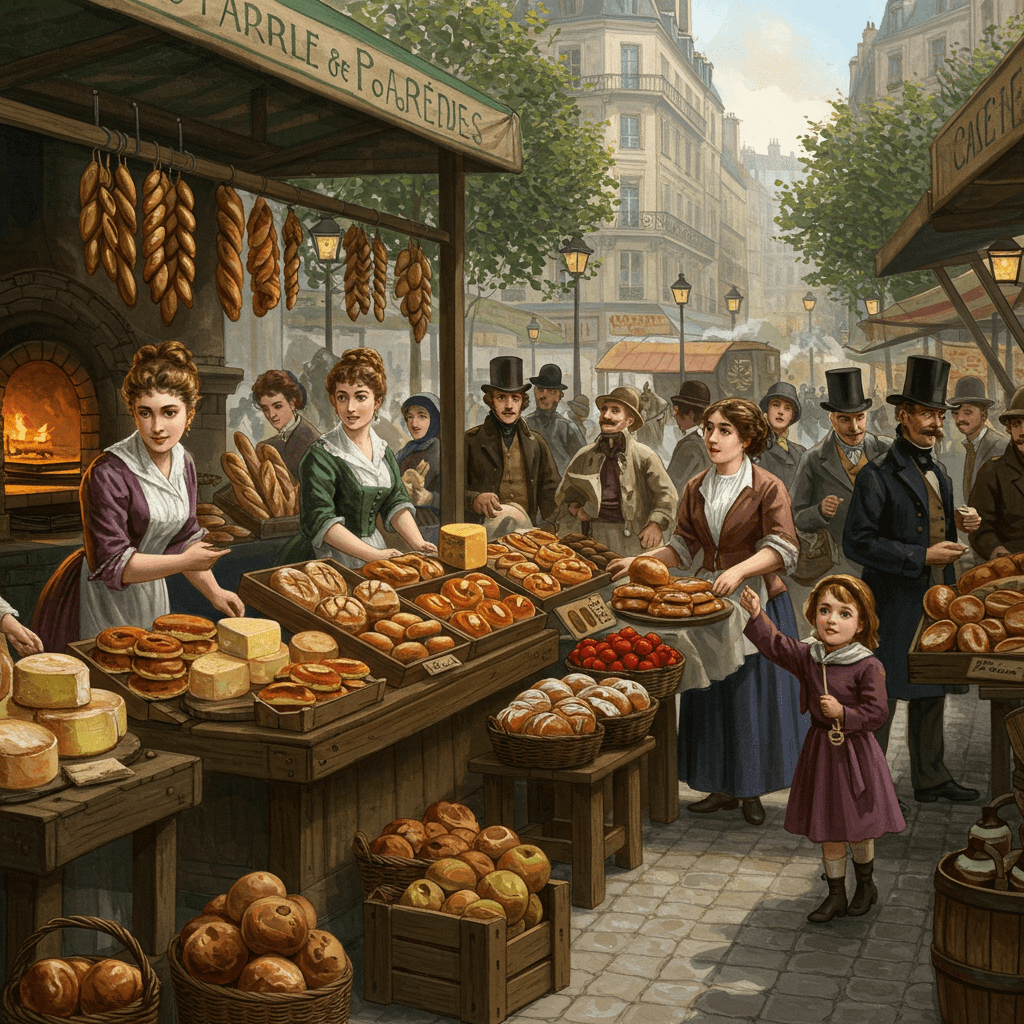

Ces transmissions se faisaient souvent au sein de la famille, de génération en génération. Des recettes anciennes étaient jalousement gardées, transmises de mère en fille, de père en fils. Chaque plat était porteur d’une histoire, d’une mémoire, d’un héritage culturel précieux. Cette transmission orale, ce partage de savoir-faire, était fondamental pour la pérennité d’une gastronomie durable, ancrée dans la tradition et le respect de la terre.

La Gastronomie Durable: Un Symbole de Fierté Nationale

Au fil des années, l’importance de la gastronomie durable a progressivement pris de l’ampleur. Elle est devenue un symbole de fierté nationale, un marqueur d’identité. Les produits régionaux, les spécialités locales, ont acquis une valeur inestimable. La reconnaissance de la qualité et de l’authenticité des produits est devenue un enjeu économique majeur. Les consommateurs, de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux et sanitaires, ont commencé à privilégier les produits issus d’une agriculture responsable.

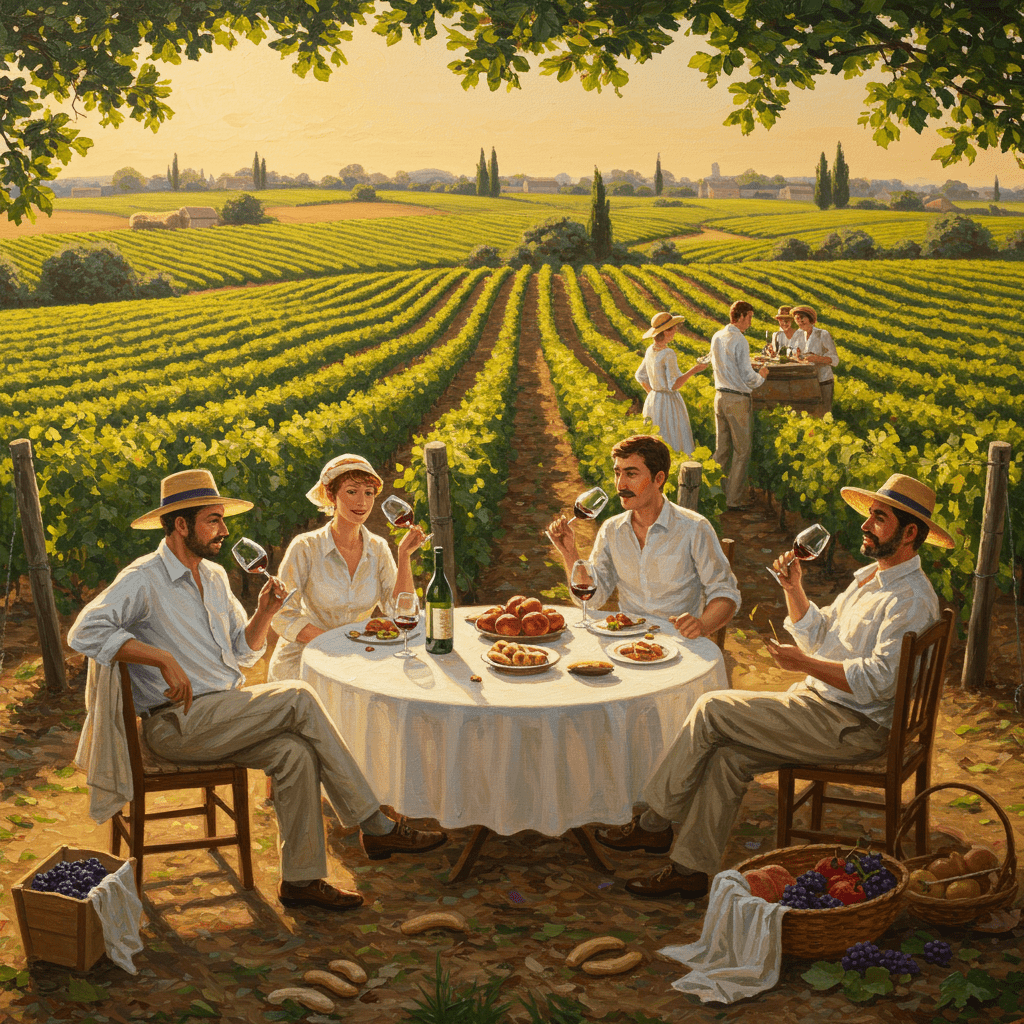

Cette évolution a entraîné une véritable révolution dans le paysage culinaire français. De nombreux chefs, inspirés par les pionniers de la gastronomie durable, ont intégré les principes de la cuisine responsable à leur pratique. Ils travaillent en collaboration avec des producteurs locaux, privilégiant les circuits courts, les produits de saison. Ils mettent en valeur la biodiversité, la richesse des terroirs français. La gastronomie durable est devenue un art de vivre, un engagement, une philosophie.

La Lutte Contre l’Oubli

Malgré cette évolution positive, le chemin reste long. Il est important de continuer à valoriser le travail des producteurs locaux, à promouvoir les pratiques agricoles durables, à sensibiliser les consommateurs aux enjeux de la gastronomie responsable. Il est crucial de préserver la mémoire des pionniers de la gastronomie durable, ces figures souvent méconnues qui ont jeté les bases d’une cuisine respectueuse de la terre et de ses ressources. Leur héritage est précieux et doit être transmis aux générations futures, afin que la gastronomie française puisse continuer à rayonner dans le monde entier, en incarnant non seulement l’excellence culinaire, mais aussi un modèle de développement durable et responsable.

La gastronomie durable, c’est bien plus qu’un simple concept. C’est une ode à la nature, un hymne à la tradition, une promesse d’avenir. C’est un patrimoine vivant, un héritage à protéger, un symbole de fierté nationale. C’est l’histoire d’une renaissance, d’une réconciliation entre l’homme et la terre, au cœur même de la cuisine française.