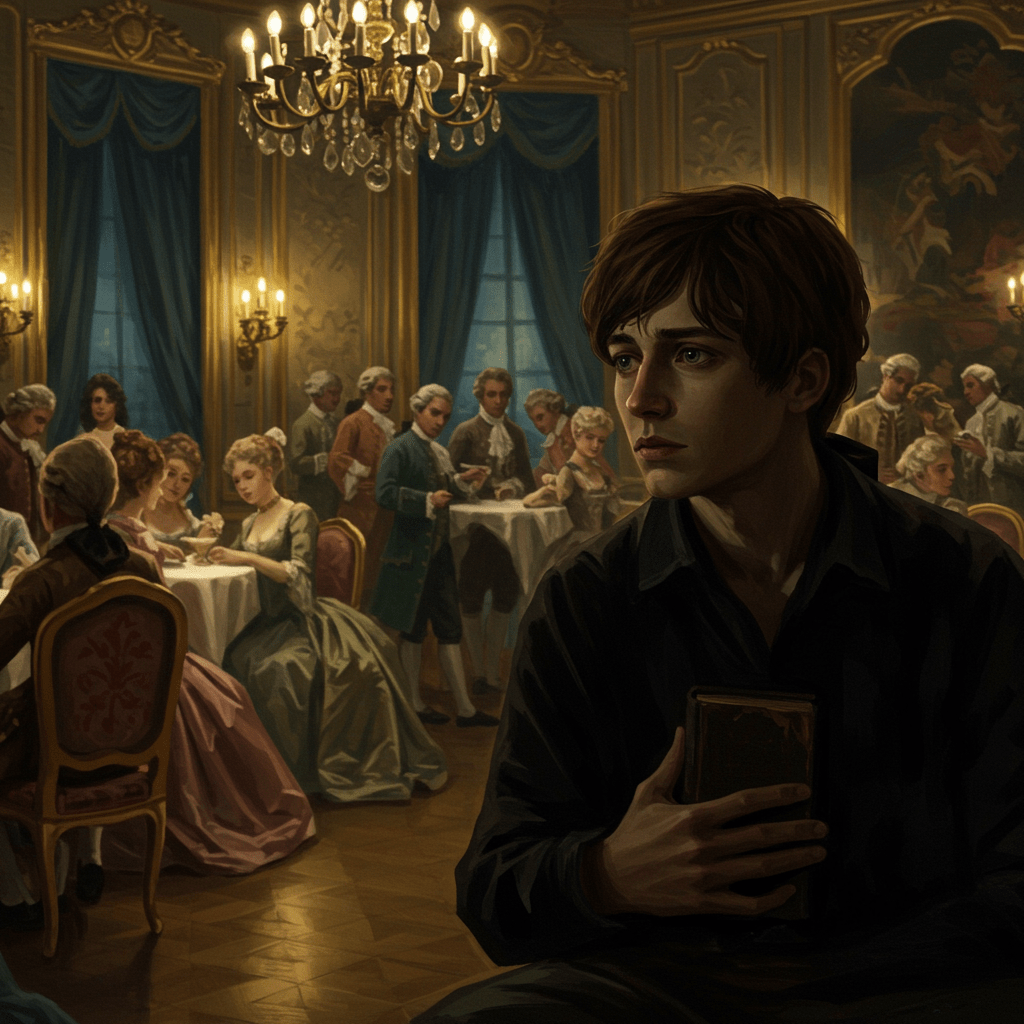

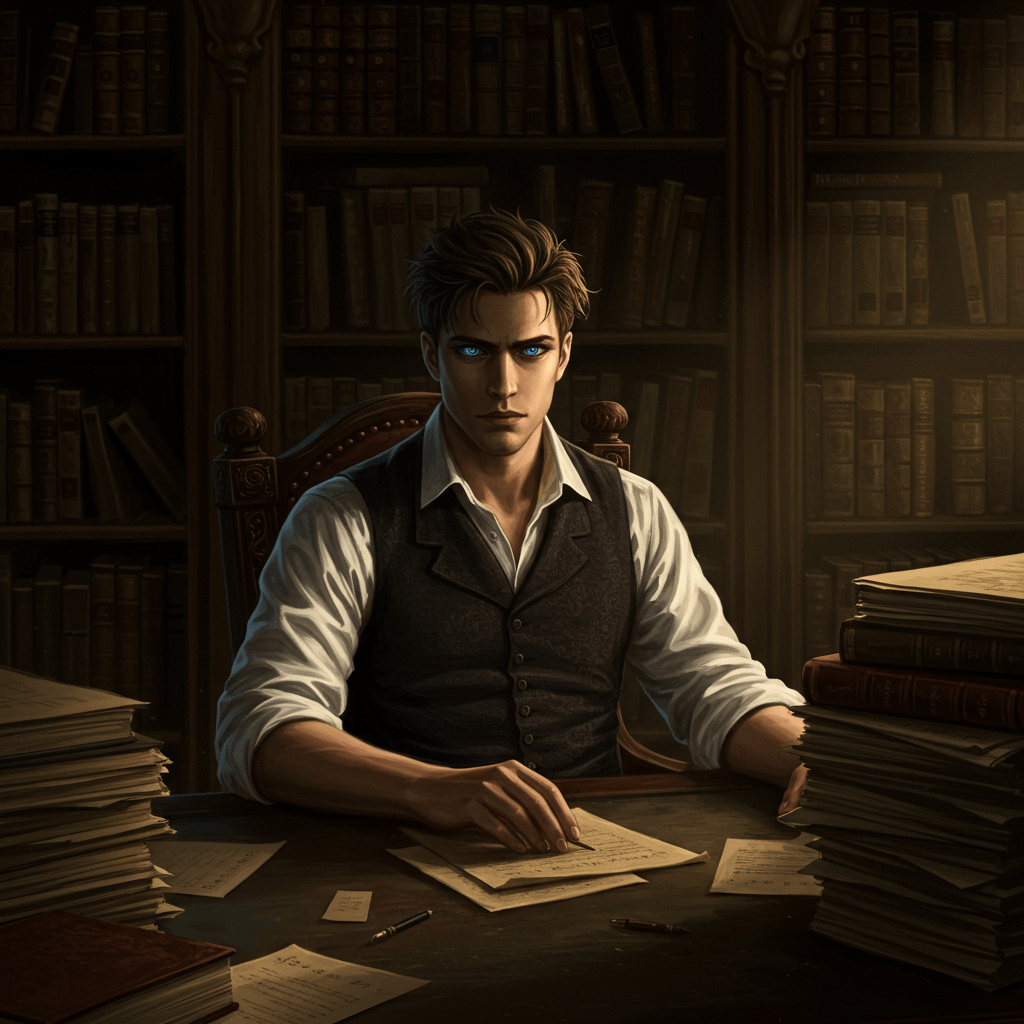

L’année 1740. Un jeune homme, à peine sorti de l’adolescence, se tenait sur le seuil du pouvoir, l’œil vif et ambitieux scrutant les couloirs sombres et majestueux du palais royal. Antoine-Marie Sartine, fils d’un modeste avocat, n’était pas né sous une étoile royale, mais une étrange détermination, un flair politique inné, le propulsait vers des sphères qui semblaient réservées aux plus grands. Paris, avec ses ruelles sinueuses et ses palais opulents, bruissait de rumeurs, de conspirations, et de la douce musique du pouvoir. Pour Sartine, c’était un terrain de jeu, une toile immense sur laquelle il allait tisser sa destinée.

Le jeune homme, doté d’une intelligence remarquable et d’un charme irrésistible, avait su s’attirer les faveurs de quelques personnages influents. Il avait une manière de parler, une aisance, une perspicacité qui fascinaient ses interlocuteurs. Son ascension, fulgurante, était le fruit d’une ambition dévorante et d’une habileté politique qui le distinguait de ses contemporains. Il gravit les échelons avec une rapidité qui suscitait à la fois l’admiration et la méfiance.

Premières armes au sein de l’administration

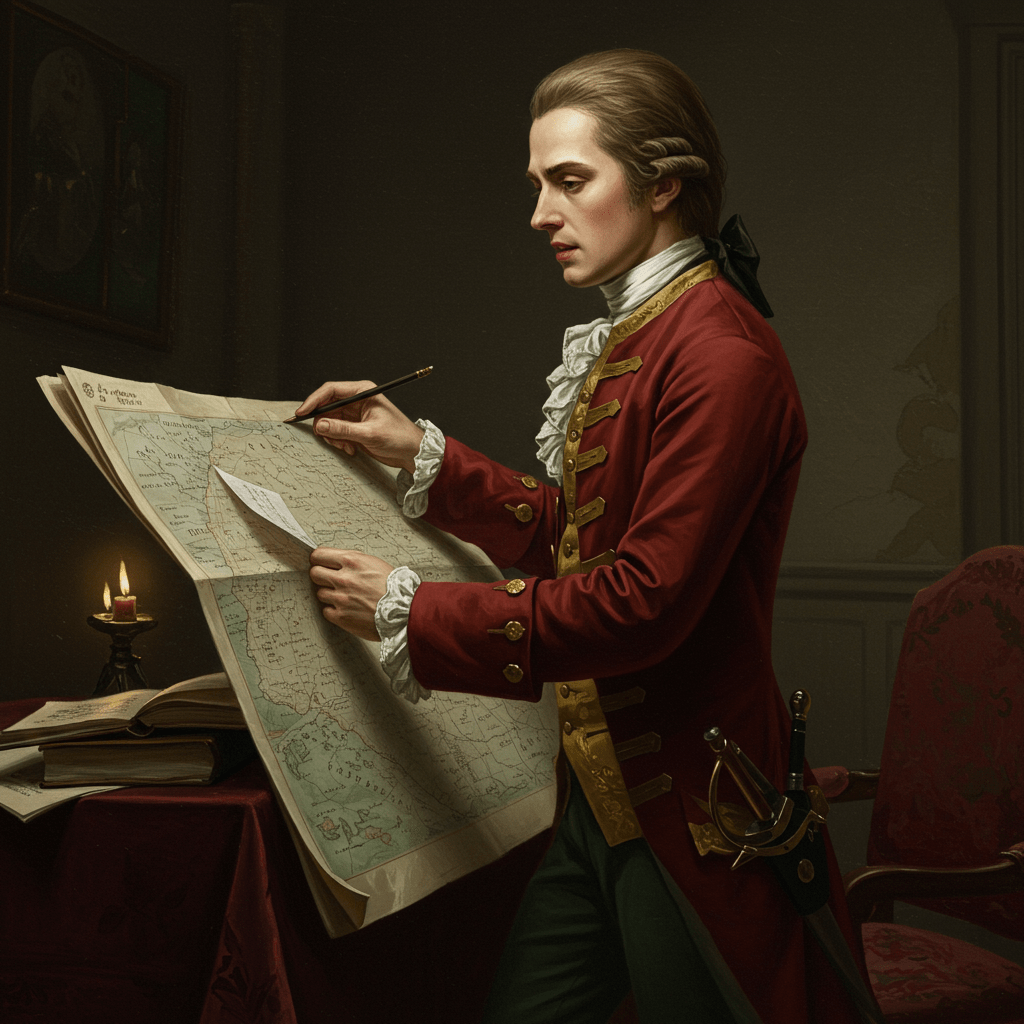

Ses premiers pas dans l’administration royale furent hésitants, mais déterminés. Il débuta avec des tâches mineures, des missions de confiance, des rapports à rédiger, des courriers à acheminer. Mais son intelligence surpassait les limitations de son statut. Il observait, analysait, mémorisait, tissant patiemment son réseau d’alliances. Il apprit à décrypter les jeux de pouvoir, à sentir les courants souterrains, à identifier les faiblesses et les forces des acteurs politiques. Chaque rencontre était une leçon, chaque conversation une stratégie.

Il excellait dans l’art de la diplomatie, aplanissant les conflits avec une grâce et une subtilité remarquables. Son talent pour la négociation était légendaire. Il savait charmer ses adversaires, les convaincre, les manipuler avec une finesse inégalée. Il était un maître du jeu politique, un joueur d’échecs qui anticipait les mouvements de ses rivaux et les piégeait avec une intelligence diabolique. Il gravit les échelons avec une aisance déconcertante, passant de simple commis à un poste de responsabilité croissante.

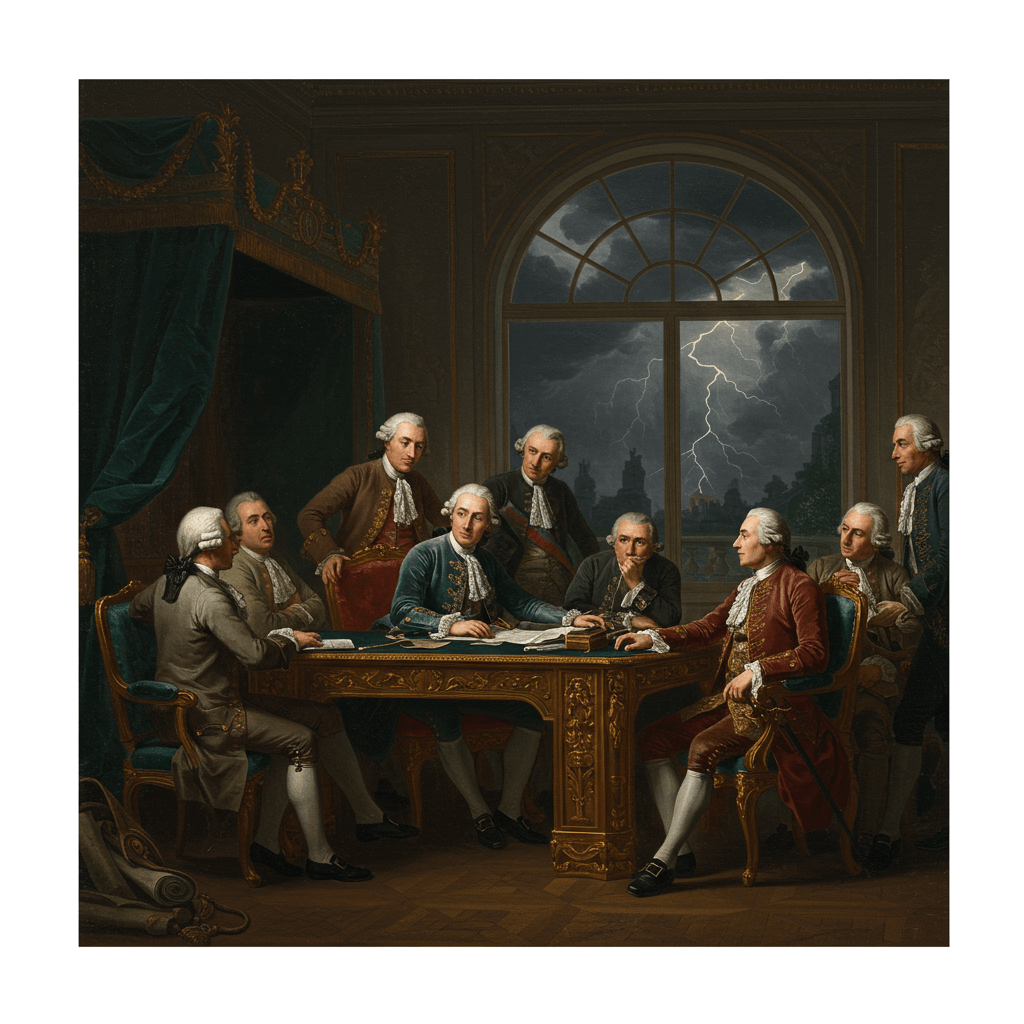

La consécration sous le règne de Louis XV

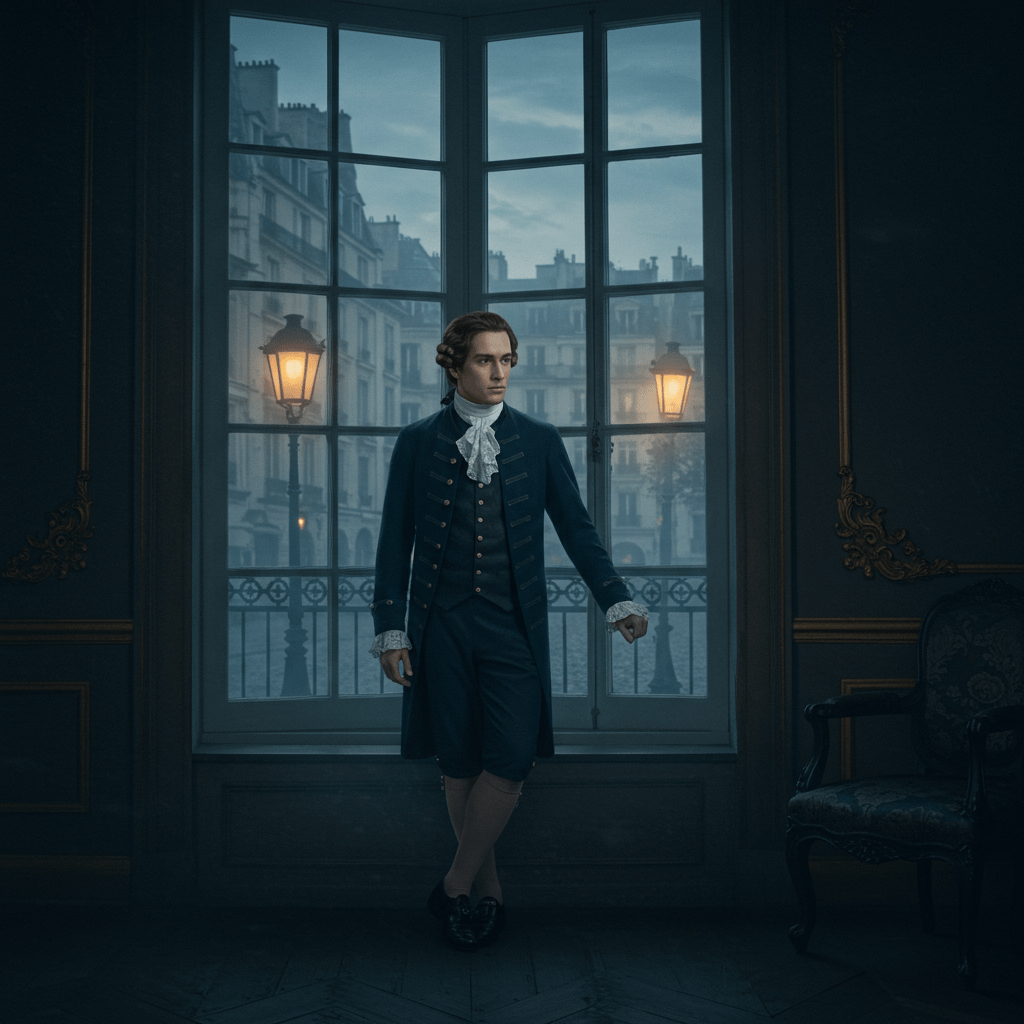

Le règne de Louis XV marqua un tournant dans la vie de Sartine. Le jeune homme, désormais mûri par l’expérience et affermi par ses succès, se retrouva au cœur de l’échiquier politique. Il avait su gagner la confiance du roi, non pas par la flatterie ou la soumission, mais par son efficacité et sa loyauté. Il était devenu un rouage essentiel de la machine administrative, un homme dont l’opinion comptait, dont le conseil était écouté et suivi.

Sa compétence et son intelligence dépassaient les attentes. Il se montra capable de gérer des situations complexes, de résoudre des problèmes épineux, de prendre des décisions audacieuses, parfois même audacieuses au point de frôler l’imprudence. Mais son intuition et son sens politique aigu étaient rarement mis en défaut. Il était un homme d’action, un stratège brillant, capable de transformer les obstacles en atouts, les revers en victoires.

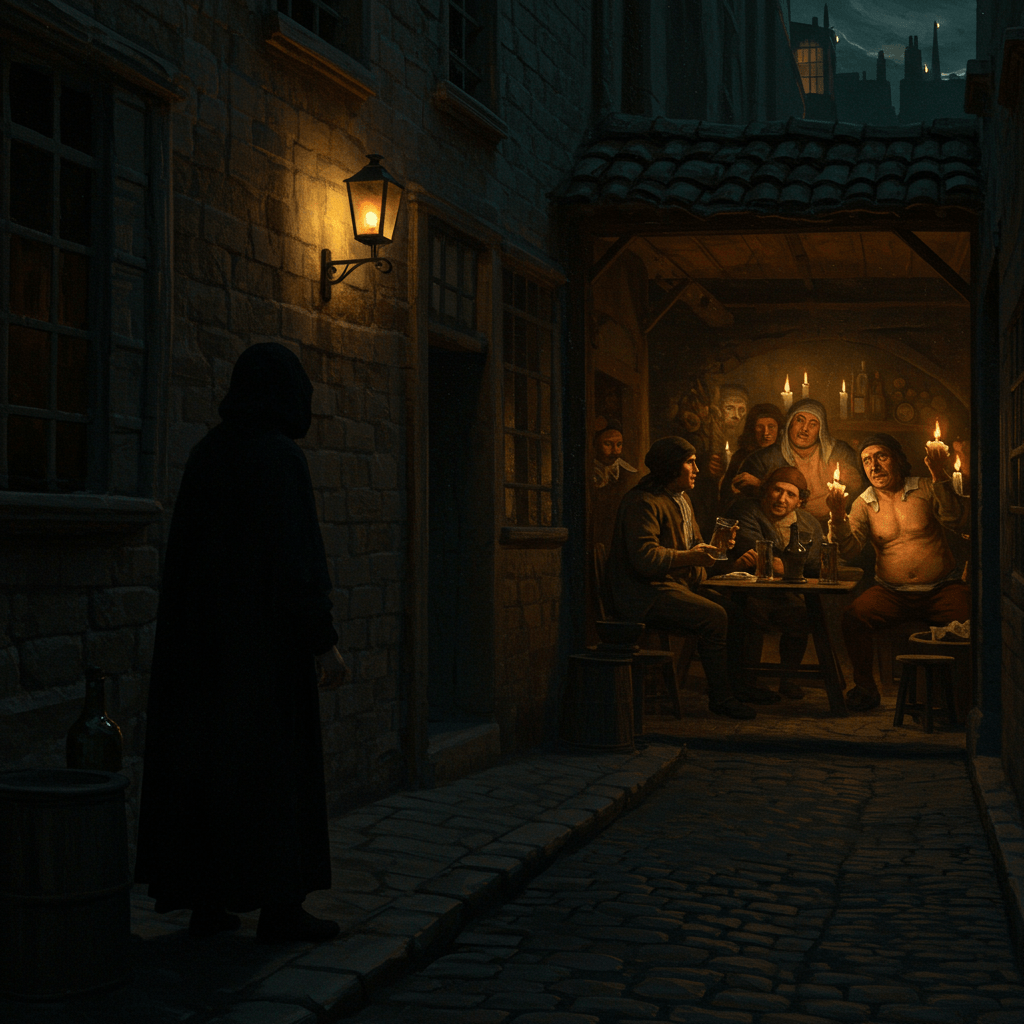

La lutte contre l’ombre

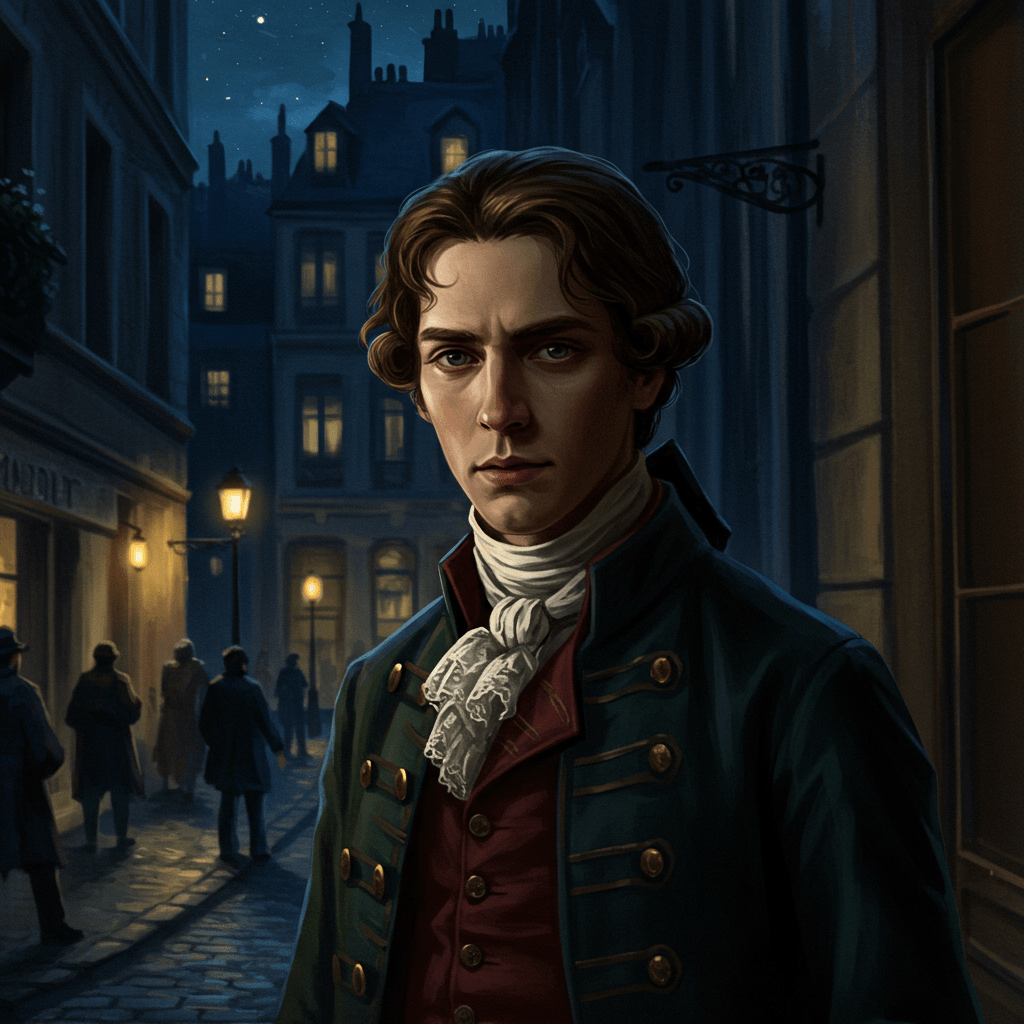

Mais le pouvoir royal n’était pas exempt d’ombres. Des complots se tramaient, des intrigues se tissaient, des ennemis se cachaient dans l’ombre. Sartine, au sommet de sa puissance, était devenu une cible. Il dut faire face à des adversaires puissants et influents, qui cherchaient à le discréditer, à le détruire. Il dut naviguer dans un océan de trahisons, de mensonges, et de manipulations.

Il fit preuve d’une perspicacité et d’une détermination sans faille. Il déjoua les complots, démasqua les traîtres, et élimina ses ennemis avec une efficacité redoutable. Sa réputation d’homme impitoyable se répandit dans toute la cour, suscitant à la fois la crainte et le respect. Il était devenu un symbole de la puissance royale, un rempart contre les forces obscures qui menaçaient le royaume.

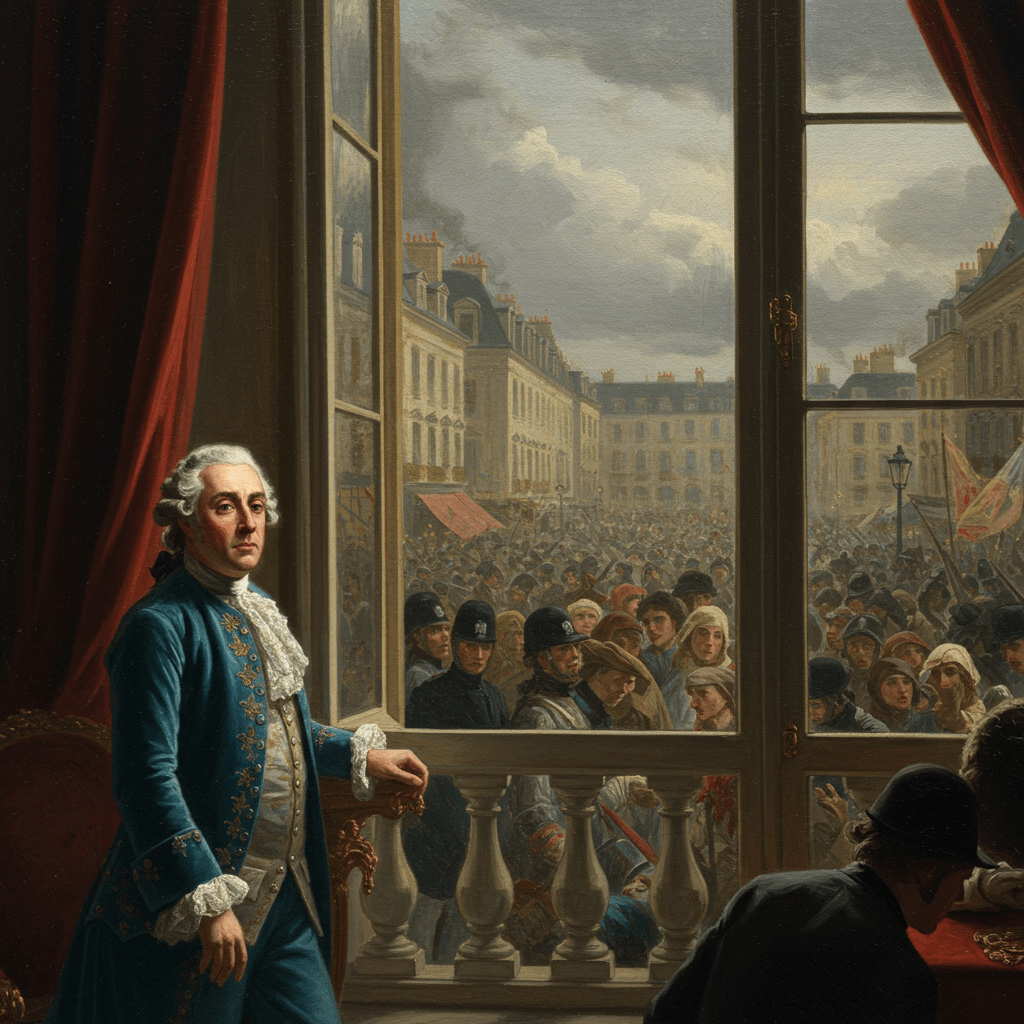

L’apogée d’une ascension fulgurante

L’ascension de Sartine était une réussite exceptionnelle, un conte de fées politique. De simple fils d’avocat, il était devenu un personnage influent, un homme dont le pouvoir s’étendait sur tous les aspects de l’administration royale. Son nom était devenu synonyme de compétence, d’efficacité et de détermination. Il avait su conquérir non seulement le pouvoir, mais également le respect, l’admiration et la crainte de ses contemporains.

Son histoire, une leçon de courage, d’ambition et de détermination, allait inspirer des générations de jeunes ambitieux, à qui elle rappellerait que la chance ne suffit pas, qu’il faut du talent, de l’audace et une volonté de fer pour accéder aux sommets du pouvoir, même dans l’ombre protectrice du roi.