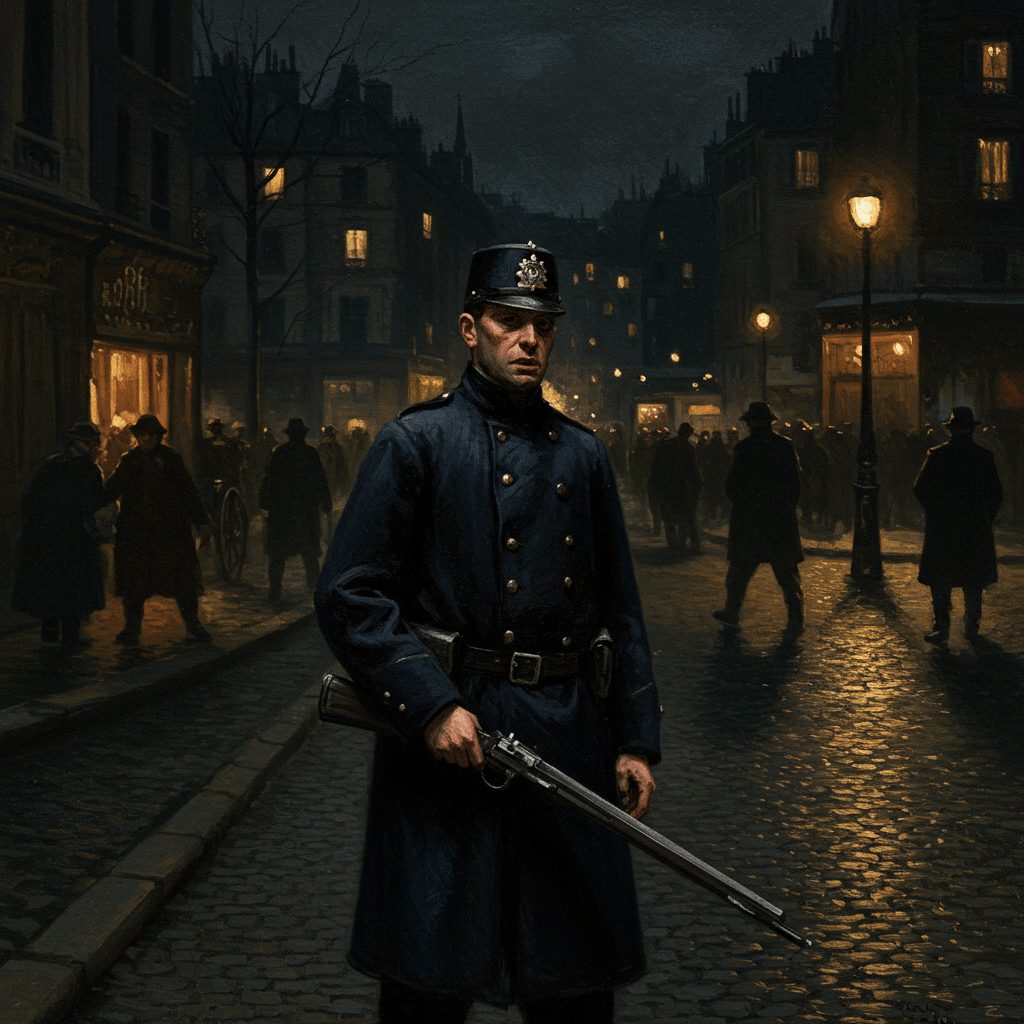

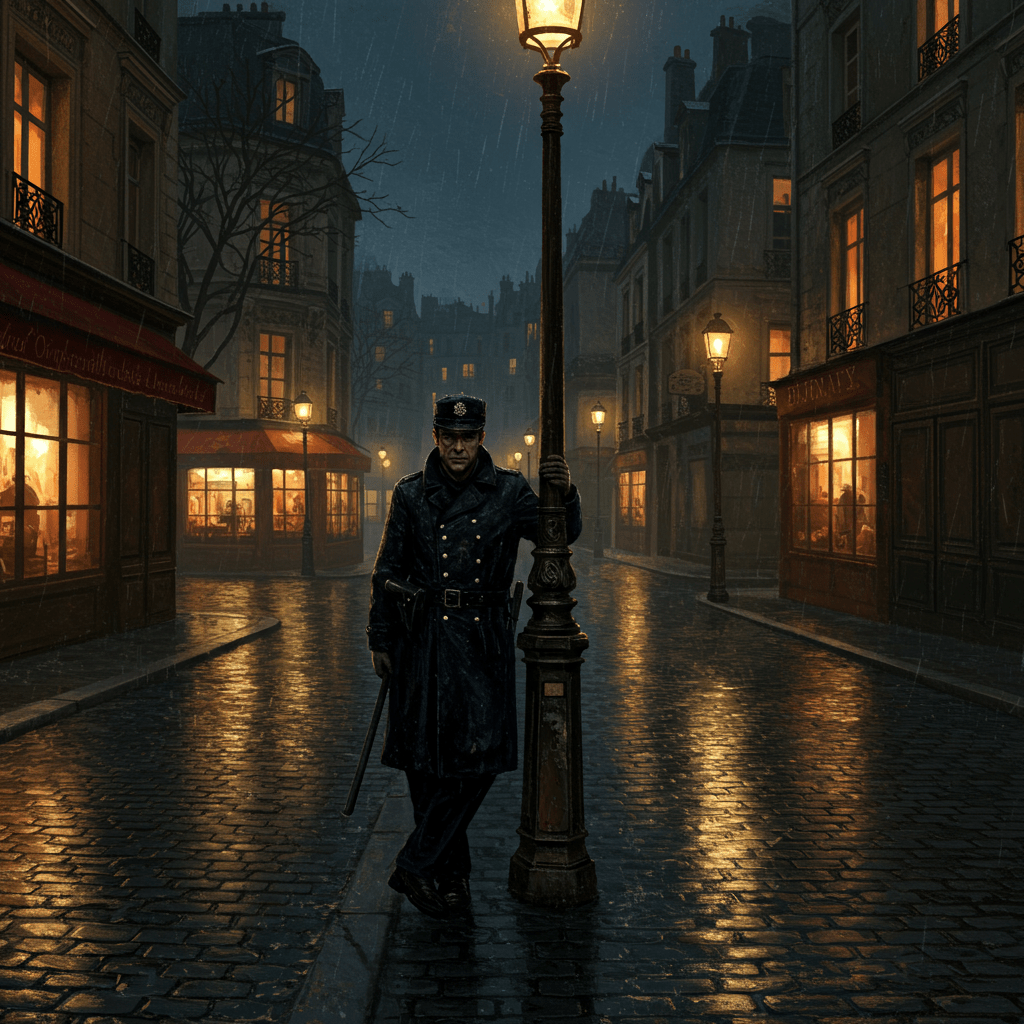

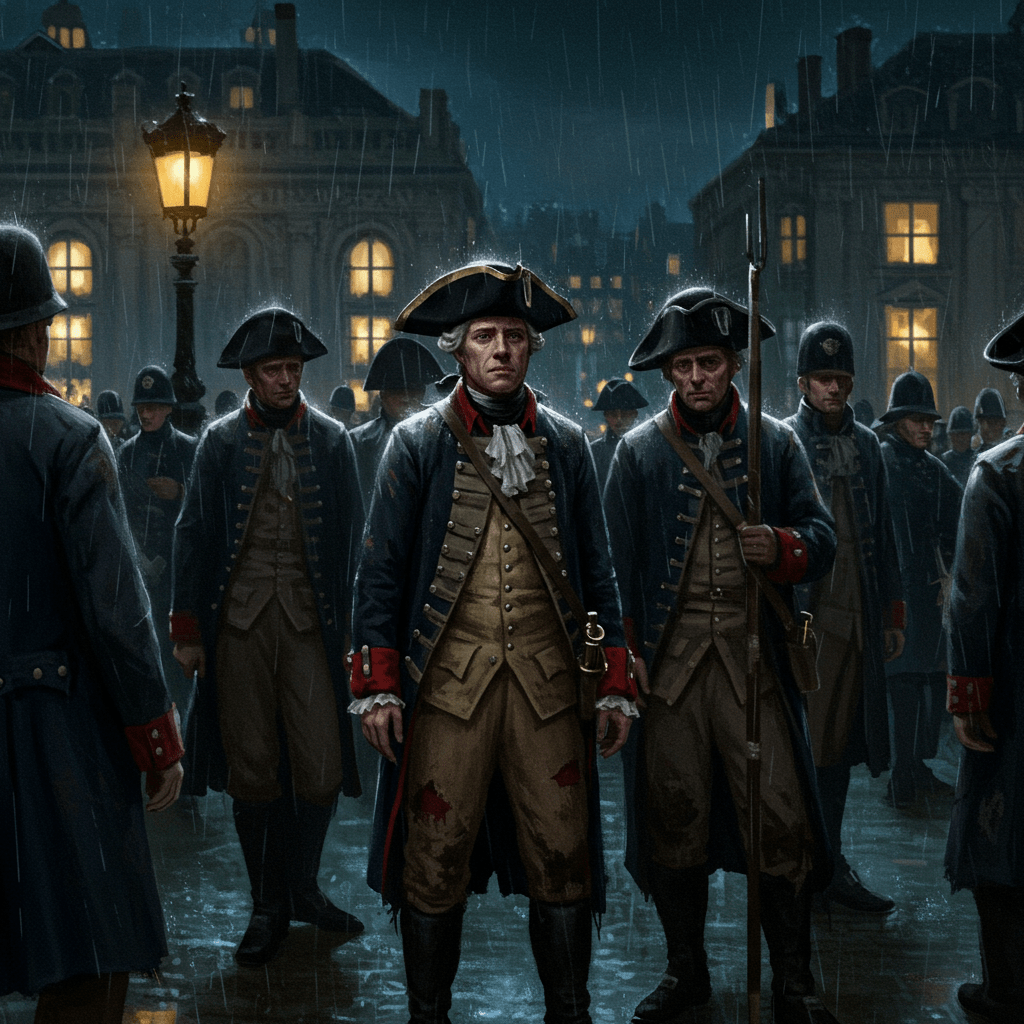

L’année est 1848. Paris, la ville lumière, respire encore les effluves de la Révolution, mais une nouvelle menace rôde dans les ruelles sombres et les quartiers populaires : le désordre. La Garde nationale, épuisée par les événements récents, est incapable de maintenir l’ordre à elle seule. La préfecture de police, dirigée par un homme tiraillé entre son devoir et la corruption rampante, se retrouve face à un dilemme : recruter de nouveaux agents, mais de quelle qualité ? Les rangs de la police sont clairsemés, les hommes loyaux et compétents sont rares, et la nécessité presse.

Une vague de criminalité, alimentée par la pauvreté et l’instabilité politique, déferle sur la capitale. Les voleurs, les assassins, les bandits de grand chemin, tous profitent de la faiblesse de la force publique pour semer la terreur. Les riches bourgeois se barricadent derrière leurs portes, tandis que les plus vulnérables sont livrés à leur sort, à la merci des plus audacieux et des plus sans scrupules. La cour royale, malgré sa préoccupation pour l’image, est de plus en plus inquiète de l’escalade de la violence.

Les bas-fonds de la société

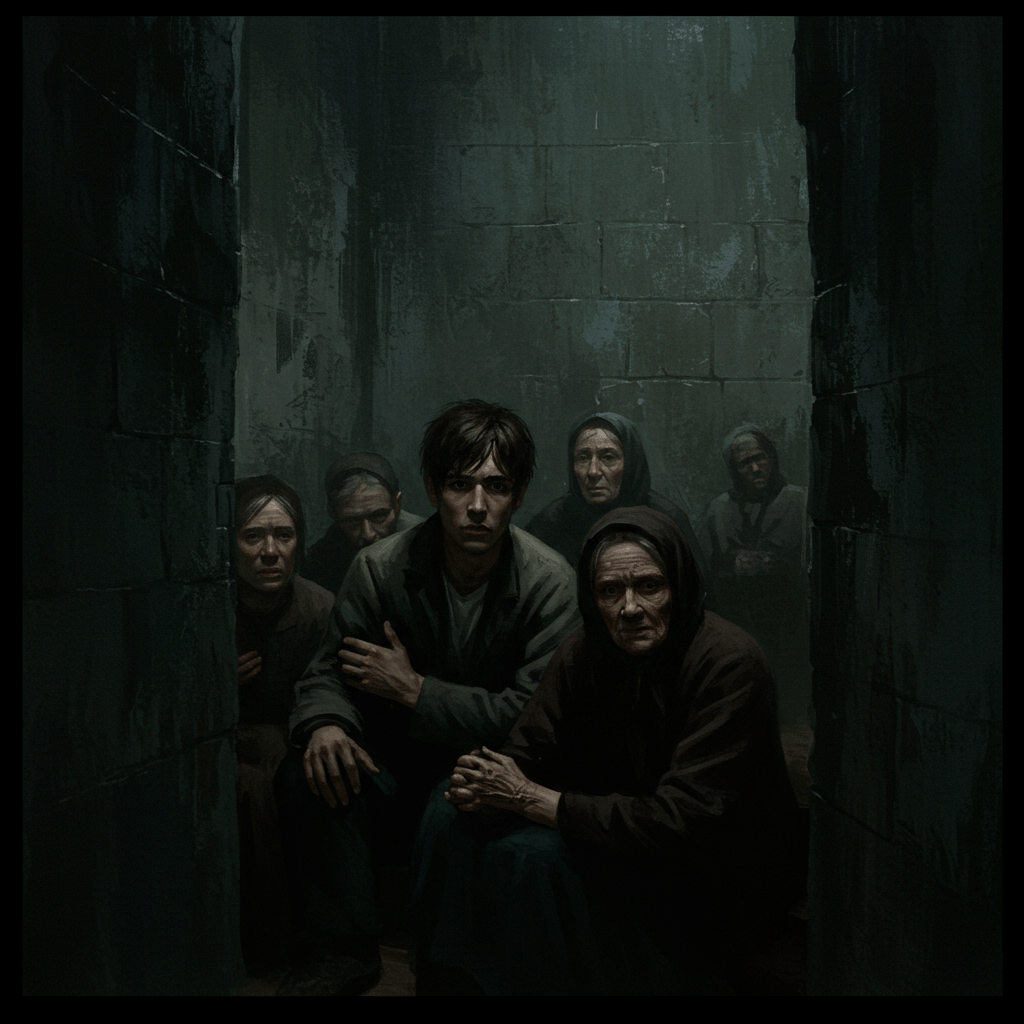

Le préfet, un homme au visage buriné par les années de service et les soucis, sait que la solution réside dans le recrutement de nouveaux agents. Mais où trouver des hommes dignes de confiance ? Recruter parmi les élites, les nobles ou les bourgeois, est hors de question. Ils méprisent ce travail sale, dangereusement exposé à la crasse des rues. Il doit donc se tourner vers les bas-fonds, vers ces hommes qui connaissent les ruelles sombres et les recoins cachés de la ville, les hommes qui vivent au plus près de la criminalité : les anciens détenus, les déclassés, les voyous repentis… Un choix risqué, qui sent le soufre et le désespoir.

Le choix de la nécessité

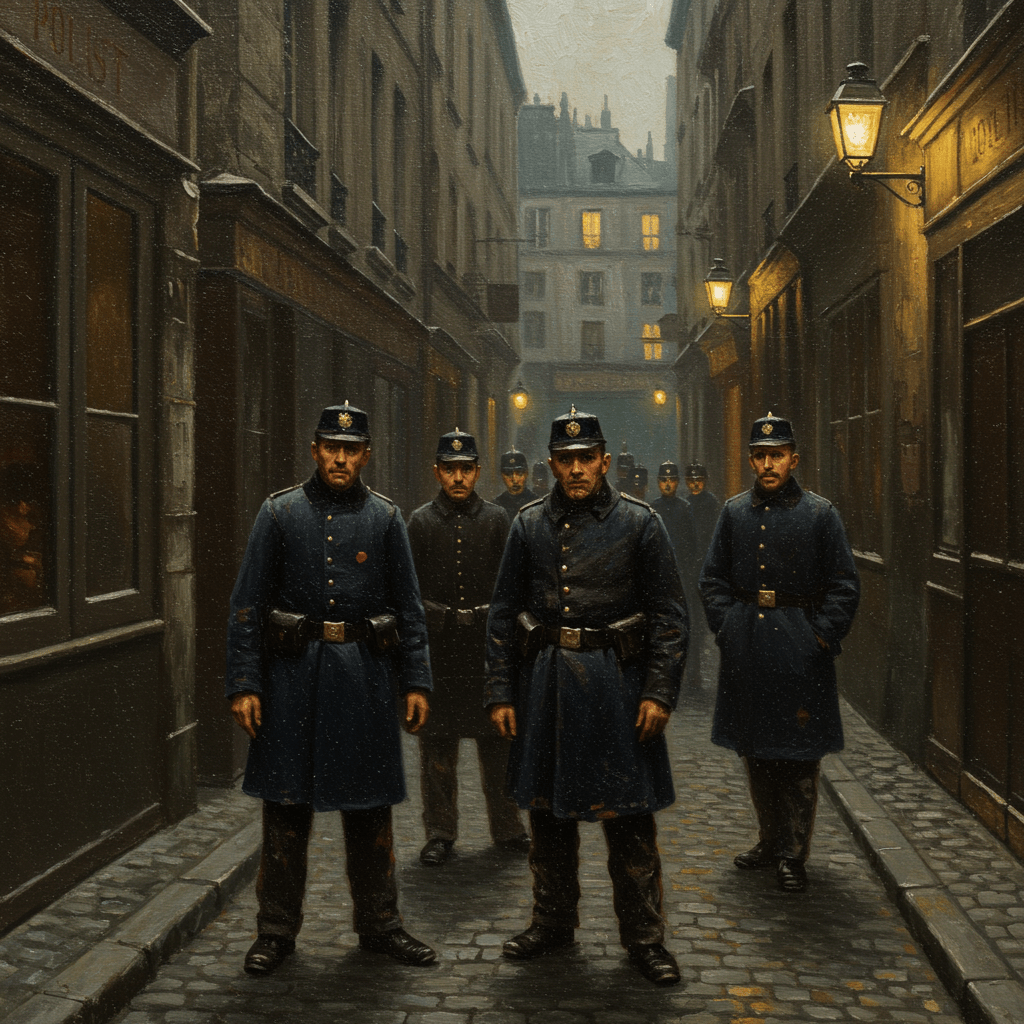

Le recrutement s’avère laborieux. Les candidats affluent, attirés par le salaire, même si celui-ci reste maigre. Mais parmi eux, les loups sont nombreux. Des hommes à la moralité douteuse, prêts à trahir pour une poignée de pièces, à vendre des informations, à fermer les yeux sur les crimes de leurs anciens complices. Le préfet et ses inspecteurs s’échinent à identifier les candidats fiables, à déceler la loyauté cachée sous les dehors rugueux et les regards troubles. C’est un travail d’orfèvre, une recherche de l’aiguille dans une botte de foin.

La corruption et ses tentacules

La corruption, comme une maladie insidieuse, s’infiltre dans le processus de recrutement. Des fonctionnaires véreux exigent des pots-de-vin pour faciliter l’intégration de certains candidats. Des liens troubles se tissent entre les nouveaux agents et les milieux criminels, créant un réseau souterrain de complicités et de trahisons. Le préfet lutte contre ce fléau avec une détermination acharnée, mais le mal est profond, ses racines s’étendant jusqu’aux plus hautes sphères de la société.

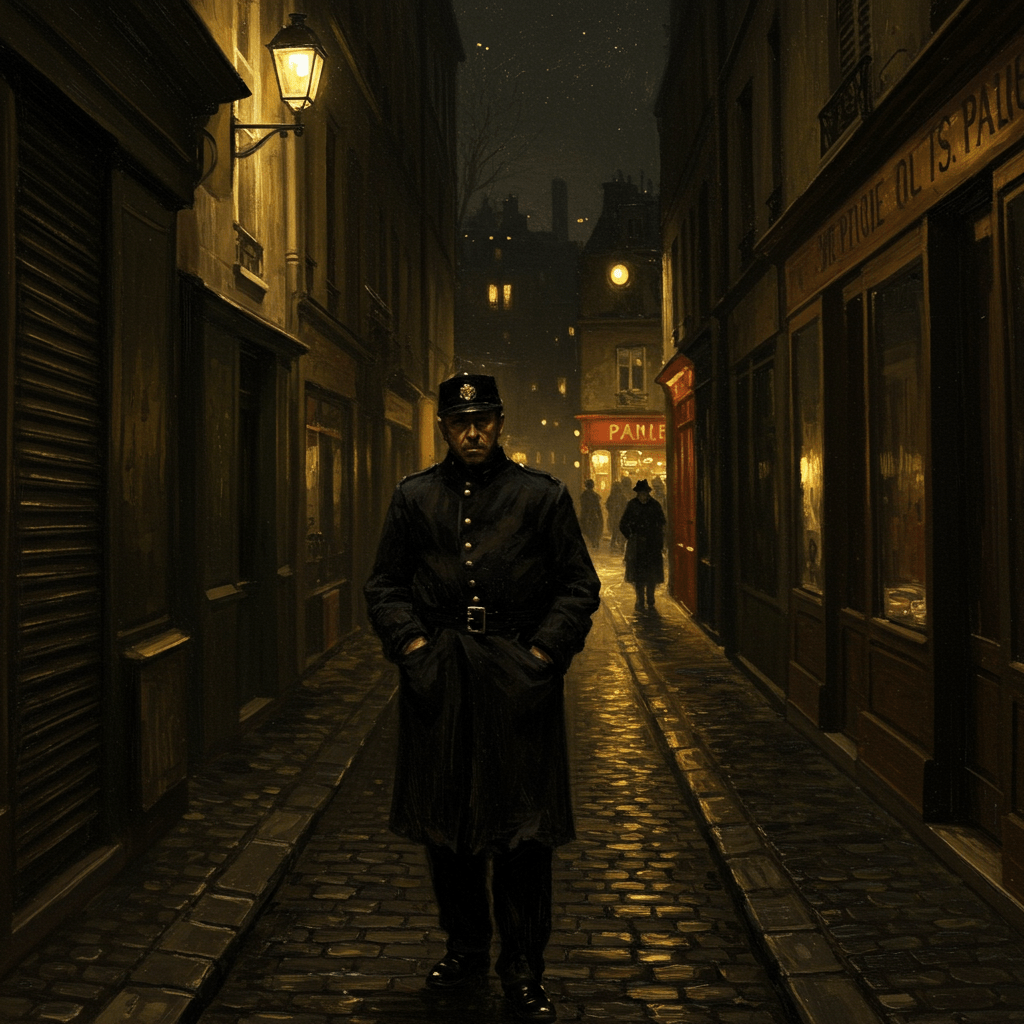

Le désespoir de l’ordre

Les nouveaux agents, un mélange hétéroclite de personnages issus des bas-fonds et quelques rares exceptions, sont déployés dans les rues de Paris. Le résultat est mitigé. Certains font preuve de courage et de dévouement, risquant leur vie pour protéger les citoyens. D’autres se laissent corrompre, se laissant glisser vers le crime, trahissant leur serment et la confiance placée en eux. L’ordre public reste précaire, l’ombre de la violence plane toujours sur la ville.

Le préfet, épuisé et désabusé, observe la scène avec un sentiment amer. Il a tenté de lutter contre la marée montante du désordre, mais il sait que le succès est loin d’être assuré. La tâche est immense, la corruption profonde, et le recrutement d’une police digne de confiance demeure un défi de taille. La Couronne, symbole de l’ordre et de la justice, doit trouver un moyen de rétablir le lien de confiance avec la rue, sinon le chaos finira par l’engloutir.

Le crépuscule s’abat sur Paris. Les ombres s’allongent dans les ruelles étroites, tandis que la ville retient son souffle, attendant, incertaine, ce que l’avenir lui réserve.