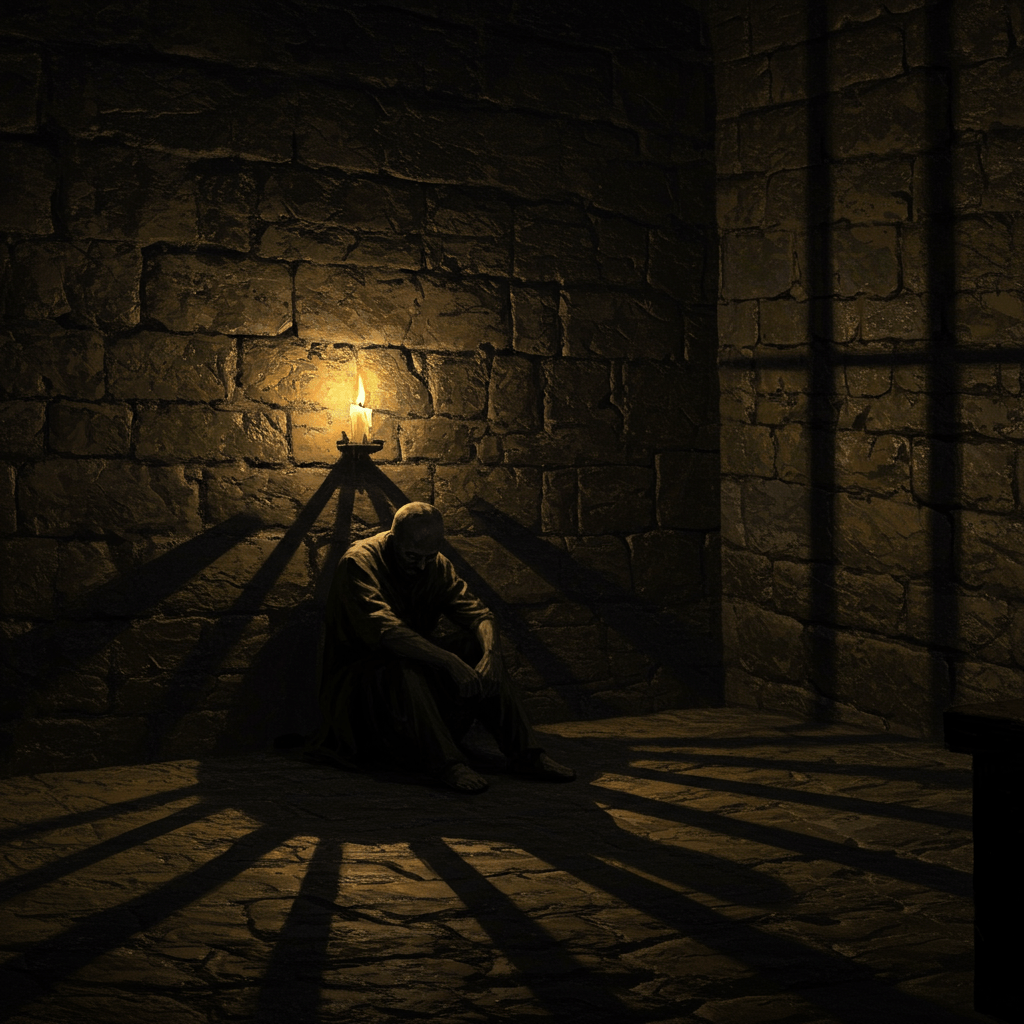

L’année est 1830. Un vent de révolution souffle sur la France, mais à l’intérieur des murs de pierre de la prison de Bicêtre, un autre règne, plus sombre et plus insidieux, s’exerce. Le crépitement des braises dans les foyers des geôliers se mêle aux soupirs des condamnés, et l’odeur âcre de la moisissure et de la misère imprègne chaque recoin de ce lieu d’oubli. Ici, la loi officielle cède la place à une loi sauvage, où la corruption règne en maître absolu, tissant un réseau d’abus et de cruauté qui gangrène le cœur même du système pénitentiaire.

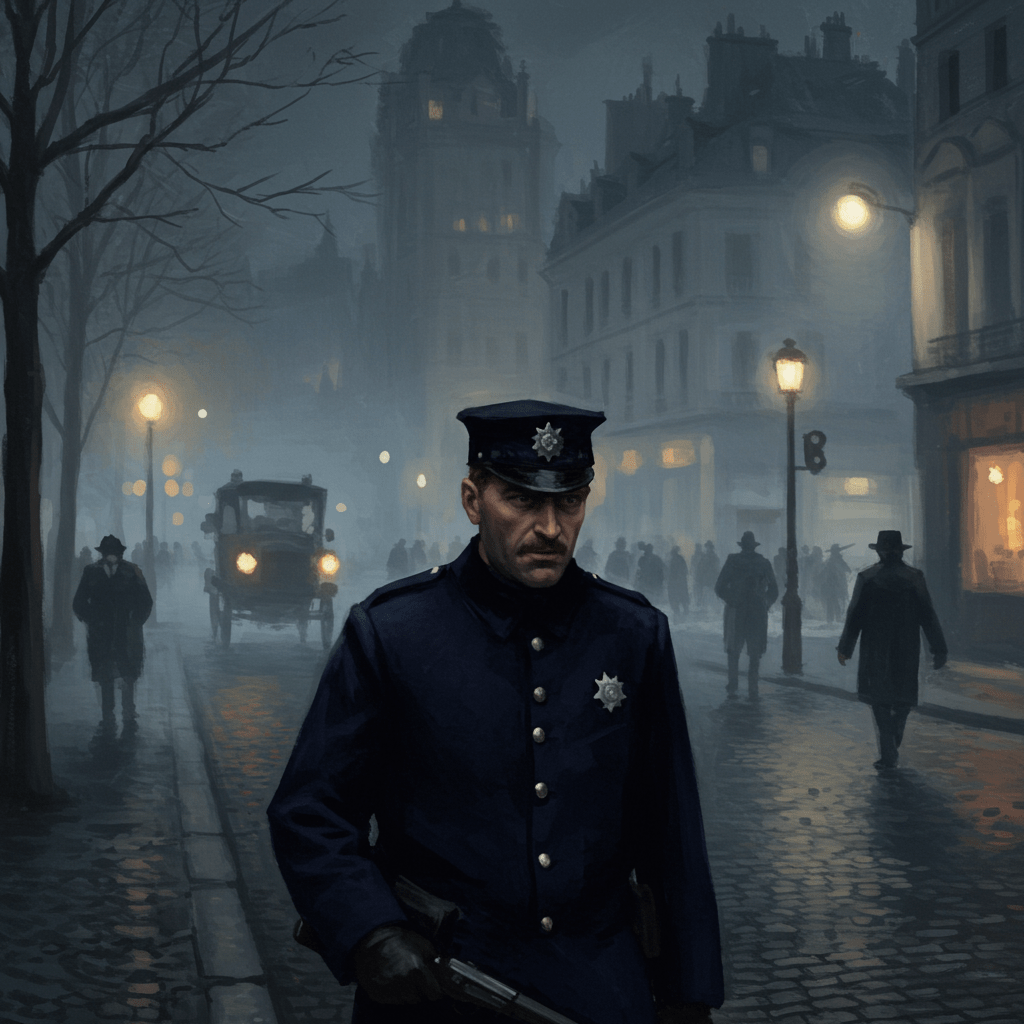

Des murs épais, gorgés d’histoires sombres et de secrets enfouis, semblent observer les agissements des hommes qui les gardent. Ils sont les geôliers, ces gardiens de l’ombre, dont la tâche est de maintenir l’ordre, mais dont la cupidité et la soif de pouvoir les entraînent sur un chemin tortueux, semé de trahisons et de crimes.

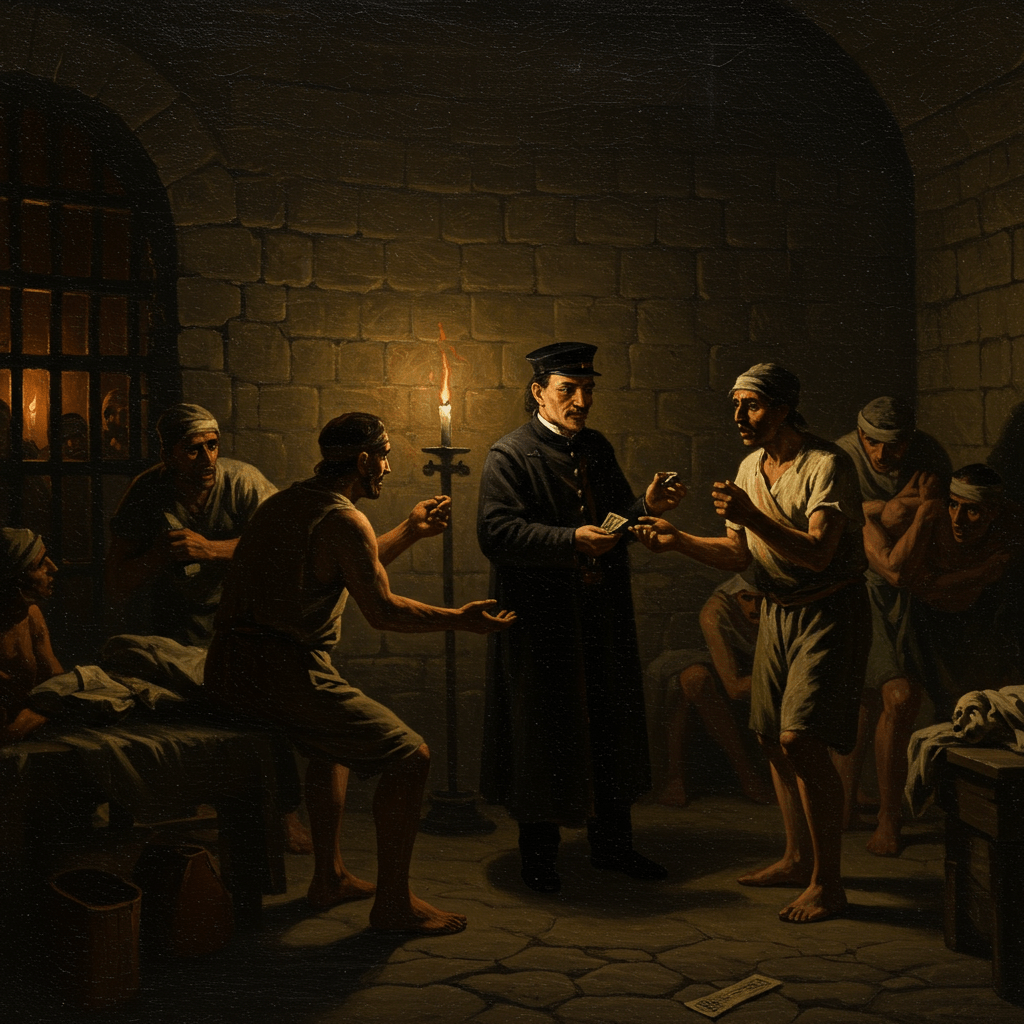

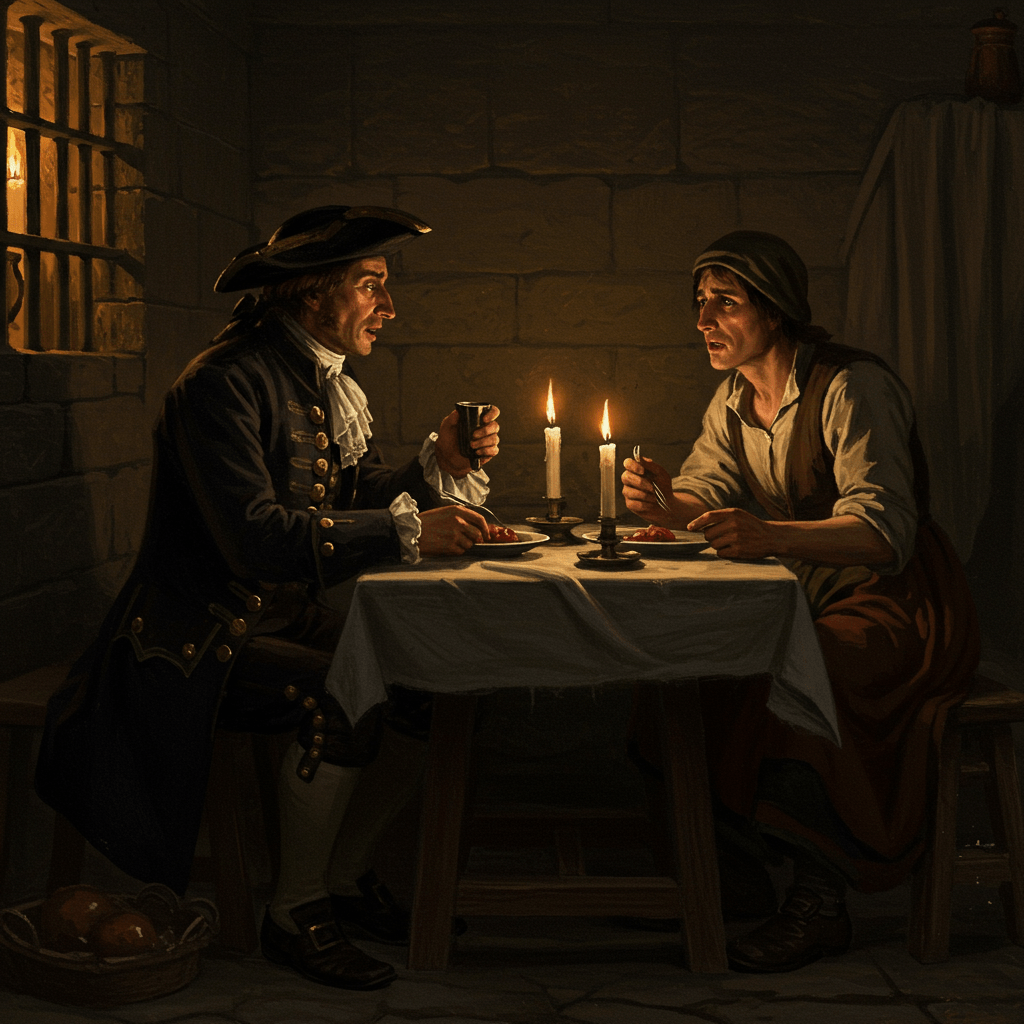

Le Commerce de la Misère

Le système était aussi simple qu’efficace : les geôliers, en échange de quelques pièces d’or glissant discrètement dans leurs mains calleuses, feraient passer en douce de la nourriture, des boissons, des couvertures, et même des outils aux détenus. Ces biens précieux, interdits par le règlement intérieur, devenaient des marchandises convoitées, dont le prix augmentait exponentiellement en fonction de la nécessité du détenu. Un pain sec, une gorgée d’eau, un simple morceau de tissu pouvaient se négocier à prix d’or, une véritable aubaine pour les geôliers assoiffés de richesses.

Mais la corruption ne s’arrêtait pas là. Certains geôliers, plus audacieux et sans scrupules, allaient encore plus loin, organisant des trafics plus importants, faisant entrer clandestinement des armes, des lettres, et même des complices. Ils devenaient les maîtres du jeu, manipulant les détenus comme des pions sur un échiquier macabre, leur survie même dépendant de leur soumission à ces nouveaux tyrans.

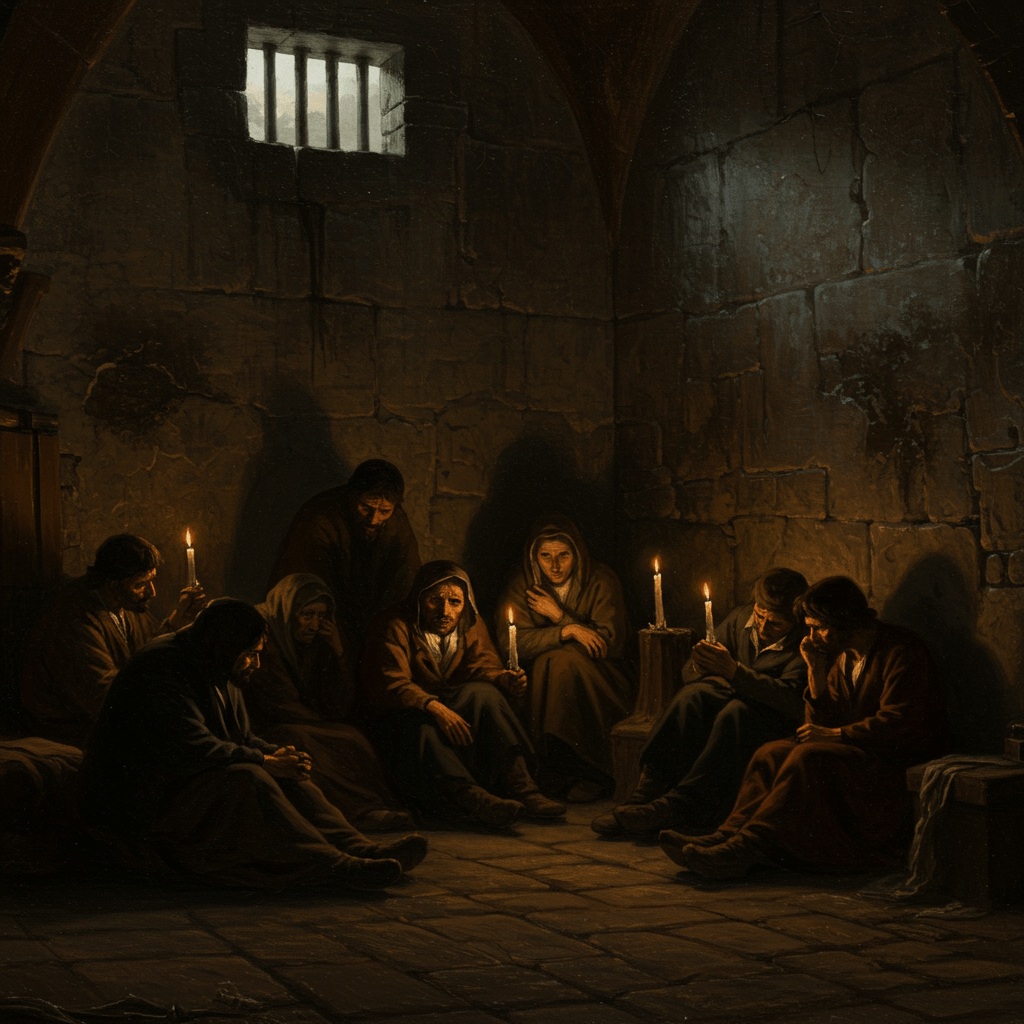

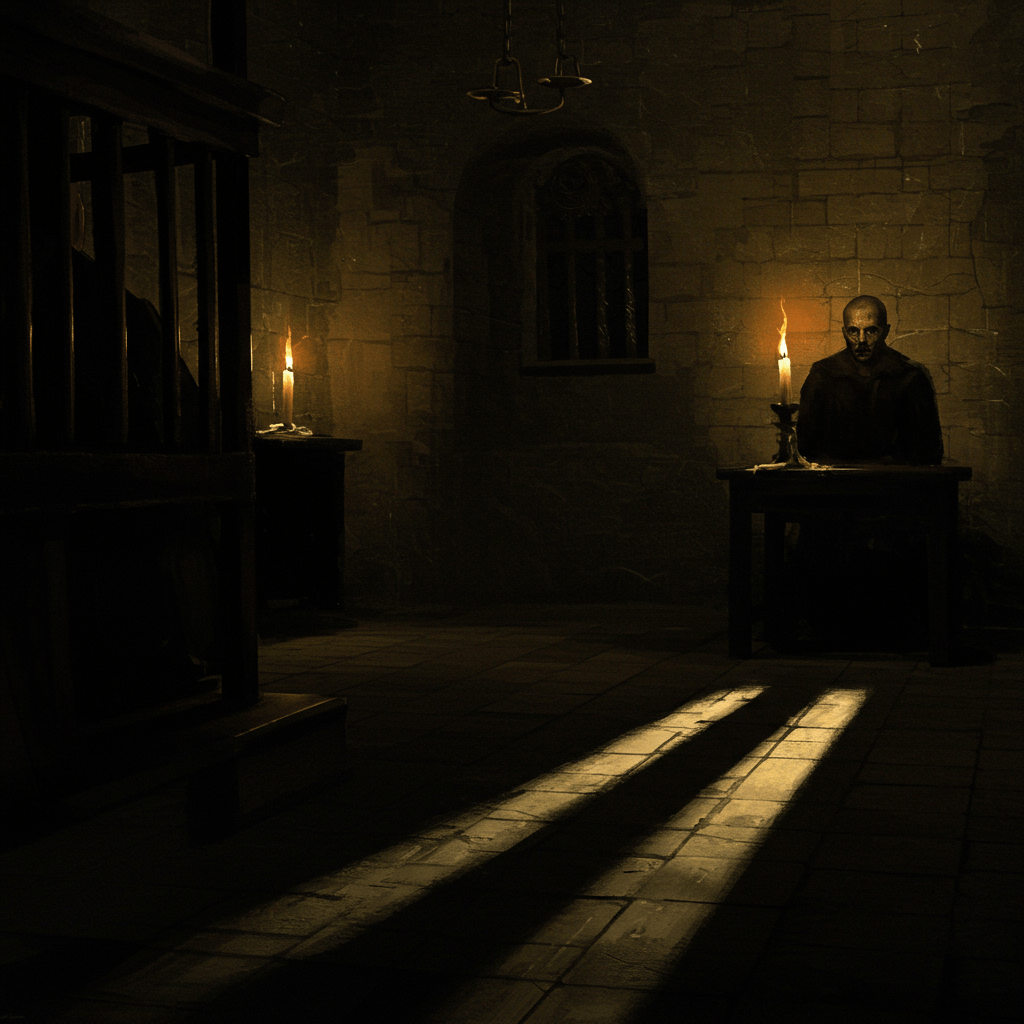

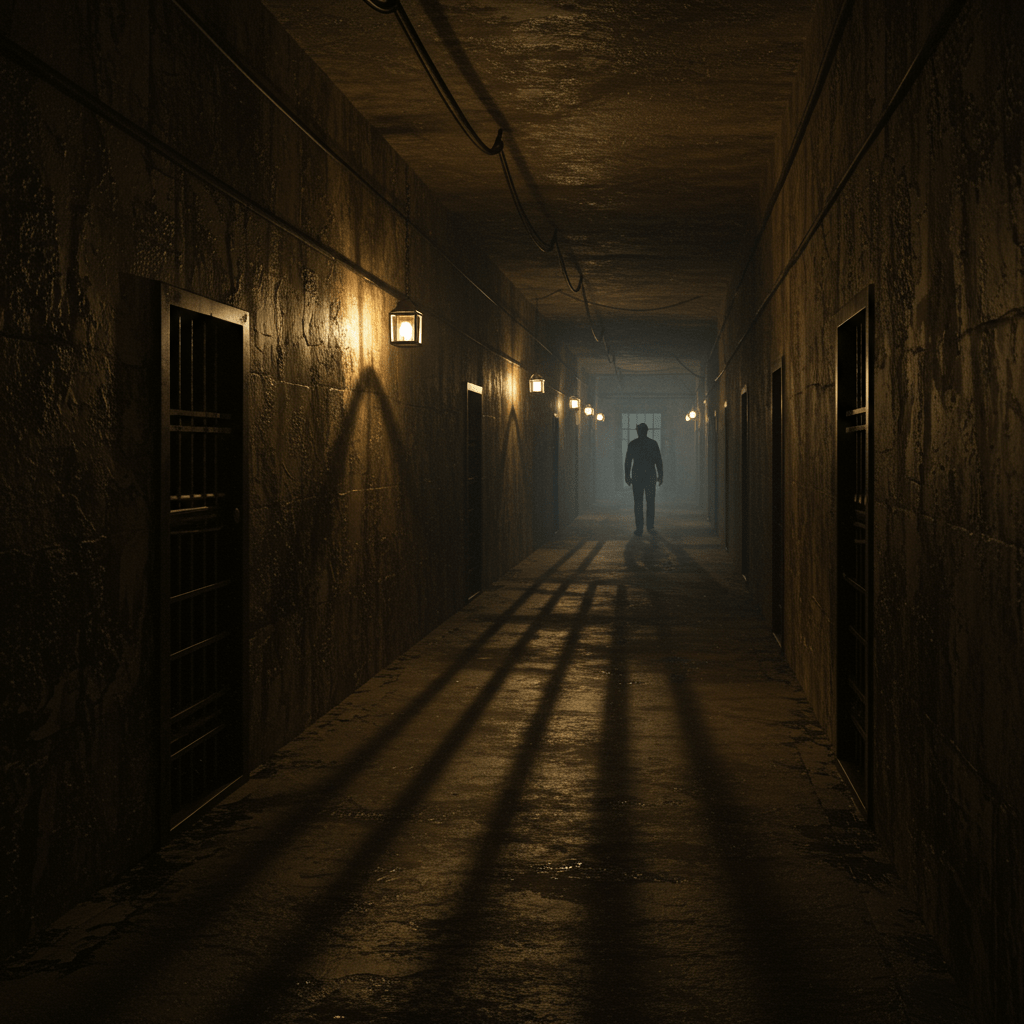

L’Ombre de la Violence

La violence, physique et psychologique, était l’arme privilégiée de certains geôliers pour maintenir leur pouvoir. Des coups, des menaces, des insultes, et même des tortures étaient monnaie courante. Ces actes de barbarie n’étaient pas seulement le fruit de la cruauté individuelle, mais aussi un moyen efficace de soumettre les détenus et de les garder dans un état de terreur permanent, les rendant dociles et faciles à manipuler.

Les cris des victimes, étouffés par l’épaisseur des murs, ne parvenaient que rarement aux oreilles des autorités. Le silence complice qui régnait au sein de la prison permettait aux geôliers de commettre leurs exactions impunément, leurs actes de violence restant cachés dans les ombres, enveloppés par le secret et la peur.

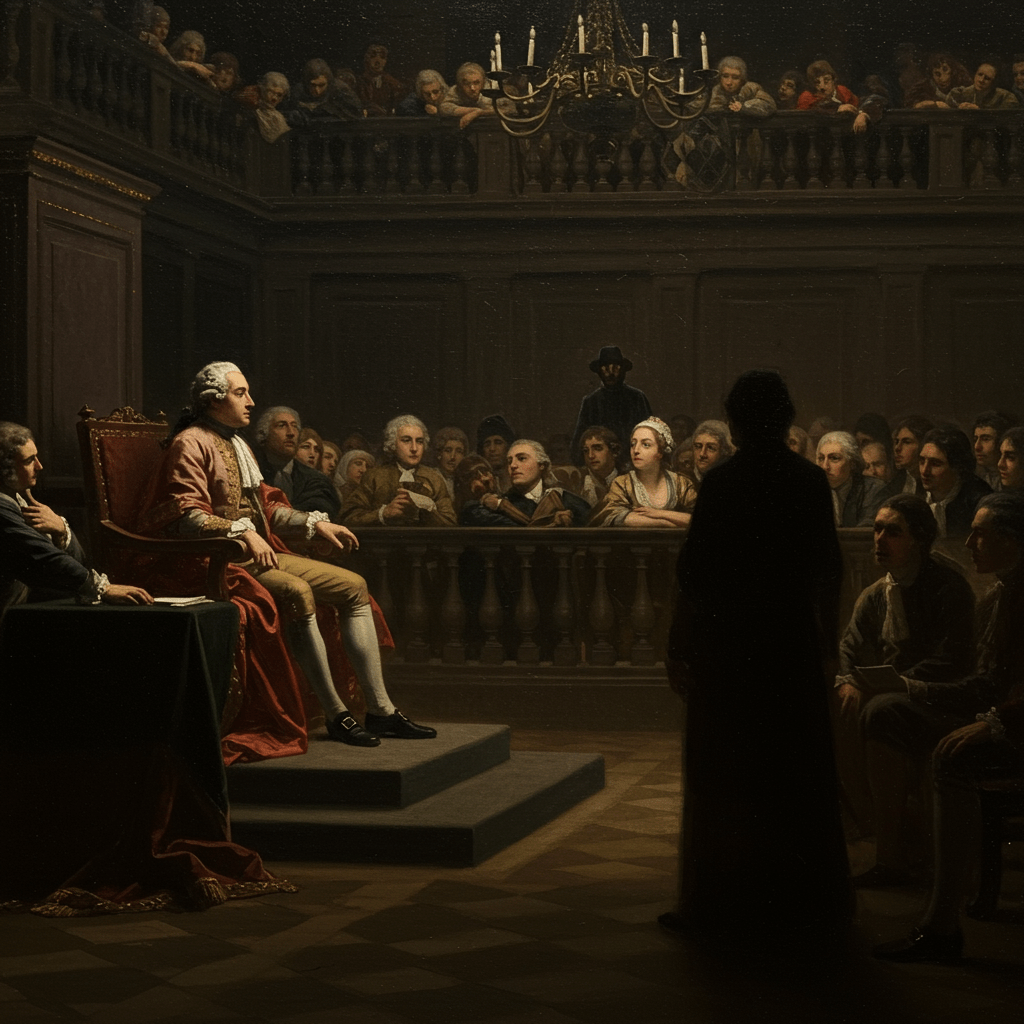

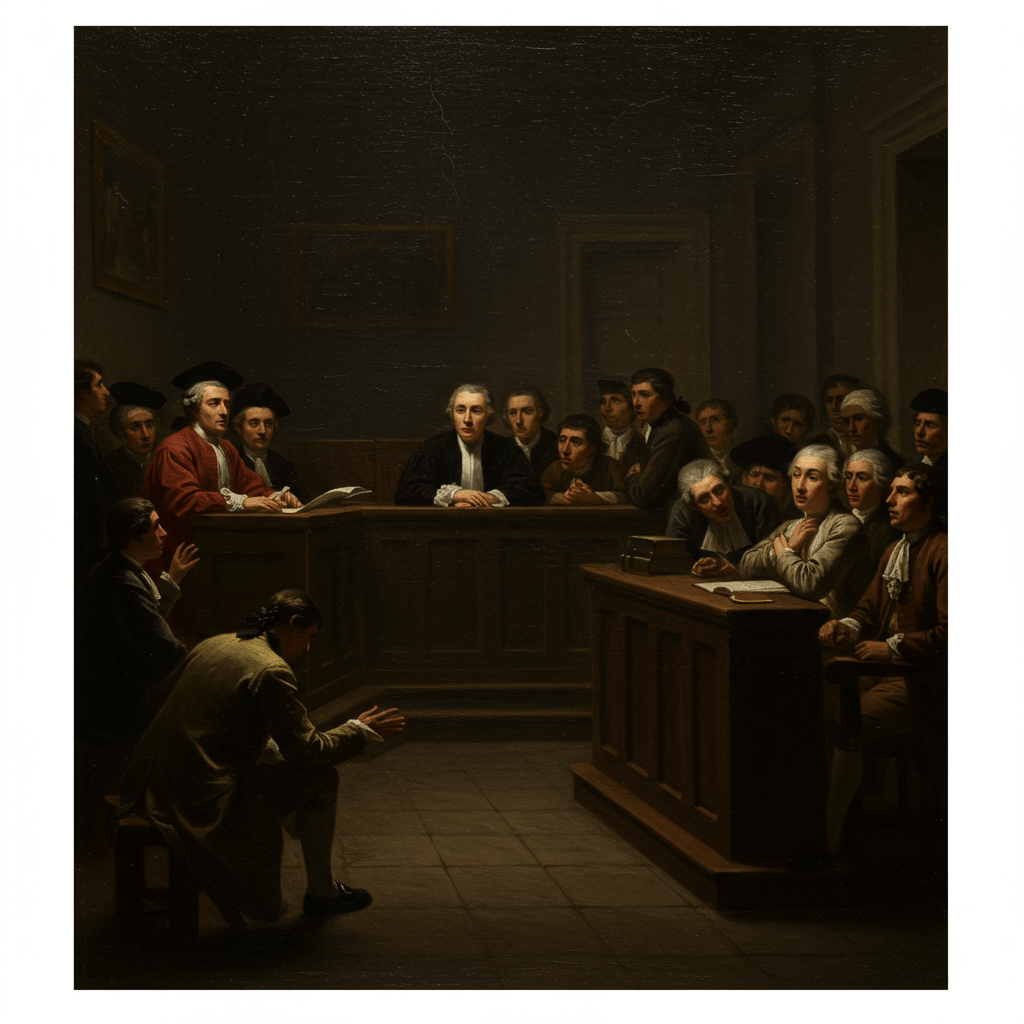

La Justice Aveugle

Les tentatives pour dénoncer la corruption restaient vaines. Les rapports officiels, soigneusement occultés ou falsifiés, ne reflétaient jamais la réalité de la situation. Les détenus, isolés et sans défense, étaient impuissants face au système. Même ceux qui tentaient de témoigner contre les geôliers étaient rapidement réduits au silence, soit par des menaces directes, soit par des accusations fabriquées de toutes pièces.

Le peu d’inspections menées étaient souvent superficielles, voire complaisantes, les autorités préférant fermer les yeux sur les agissements des geôliers plutôt que de s’attaquer à un problème qui menaçait de ternir l’image de l’administration pénitentiaire. La justice, aveugle et sourde, était incapable de voir les atrocités qui se déroulaient sous ses yeux.

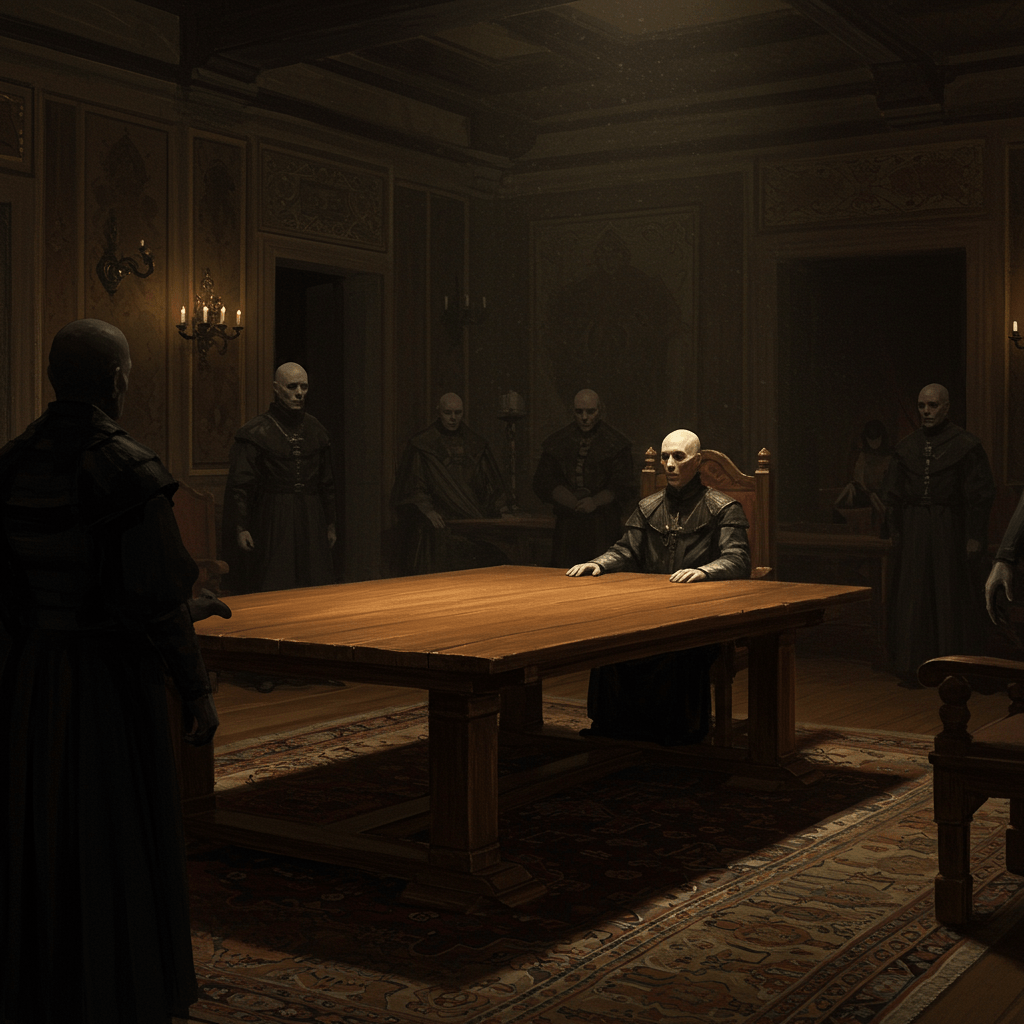

Le Réseau de la Corruption

La corruption ne se limitait pas aux murs de la prison. Elle s’étendait à l’extérieur, touchant les autorités locales, les juges, les avocats, et même certains membres du gouvernement. Un réseau complexe et opaque s’était tissé, reliant les geôliers aux hommes politiques et aux fonctionnaires véreux, garantissant l’impunité des uns et la richesse des autres. Un pacte de silence régnait sur cette collusion, protégeant les coupables et condamnant les innocents.

L’argent, le pouvoir, et le silence étaient les piliers de cet empire du mal, un empire qui s’étendait au-delà des murs de la prison, infiltrant les rouages mêmes de la société française. Dans ce jeu mortel, la justice était un jouet, les victimes des pions, et les geôliers, les maîtres absolus du jeu.

Le Réveil de la Conscience

Cependant, les murs les plus solides finissent par s’effondrer. Un jour, la vérité éclatera au grand jour, révélant au monde la réalité de cette corruption endémique. Les témoignages, les preuves, les rumeurs finiront par se rassembler, comme des gouttes d’eau formant un torrent impétueux qui balayera l’empire de mensonges et de cruauté.

La chute de ce système gangrené sera brutale et spectaculaire, entraînant avec elle les geôliers corrompus et leurs complices. La lumière de la justice, longtemps occultée, finira par percer les ténèbres, dévoilant toute l’ampleur de la tragédie et ouvrant la voie à une réforme indispensable du système pénitentiaire français. Mais le souvenir de cette époque sombre restera gravé à jamais dans la mémoire collective, un avertissement solennel contre la corruption et l’abus de pouvoir.